紙飛行機の自由研究No.3です。今回研究するのはツバメ紙飛行機の頭の折り方を用いたものです。これはB?サイズやA?サイズの用紙で折ると、そのままでバランスが取れていて、これまで研究してきた用紙の先頭を折り曲げることで重さを調節する必要がないものです。そこで、翼(ツバサ)の折り方を数種類工夫して、良く飛ぶ翼の折り方を研究しました。

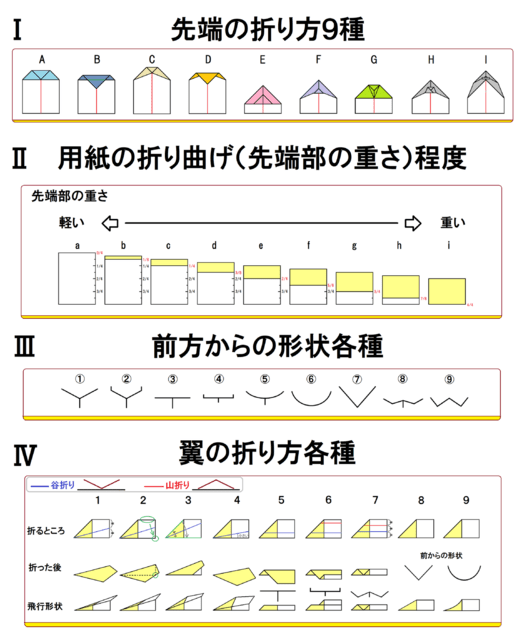

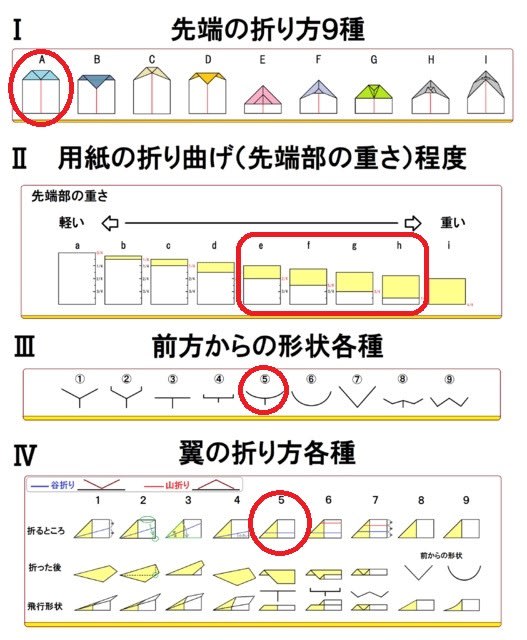

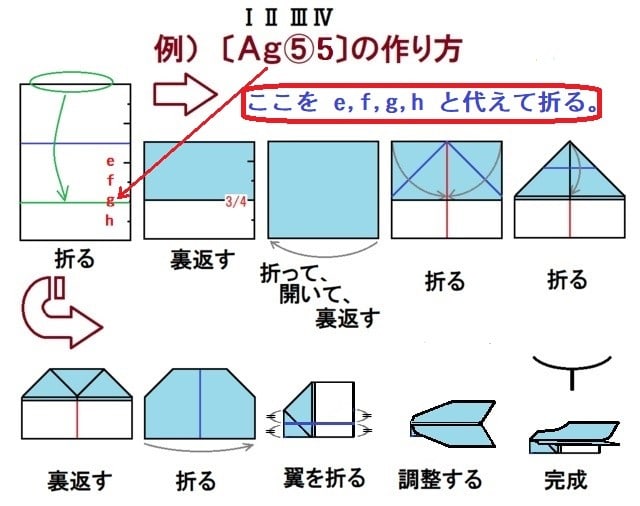

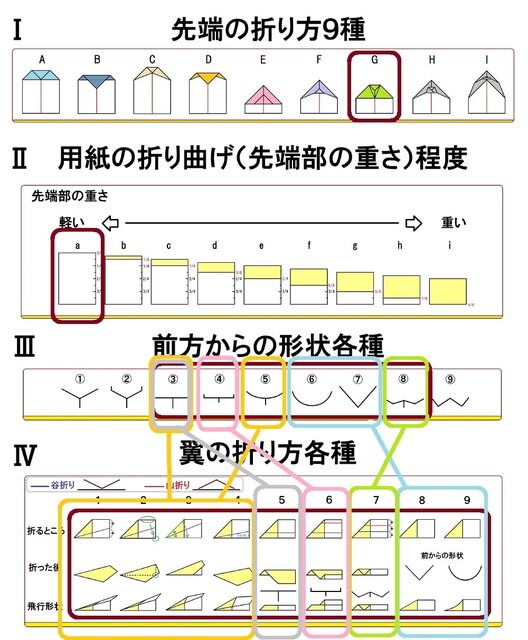

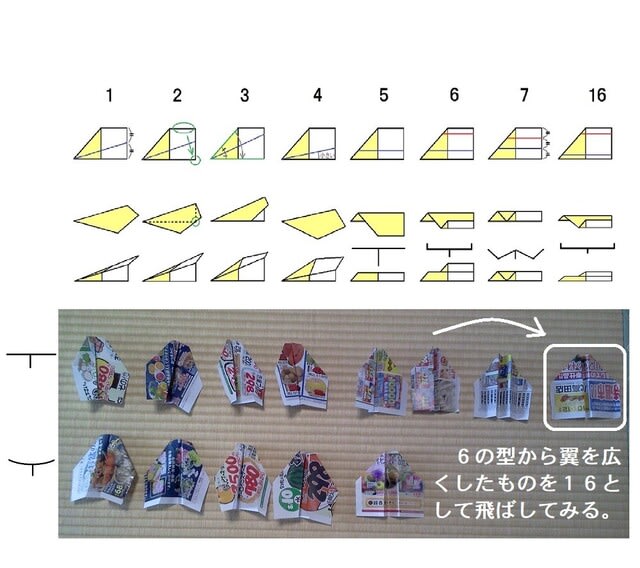

研究したものを次の表に示します。

先端の折り方でいうとDより左側が先端の重さが軽く折り曲げの調整が必要なものです。Eより右側はそのままでバランスがとれていて、翼の折り曲げ方を工夫することができます。

翼の折り方には色々な種類がありますが、それを一つ一つ折って飛び方を見てみたいと思います。

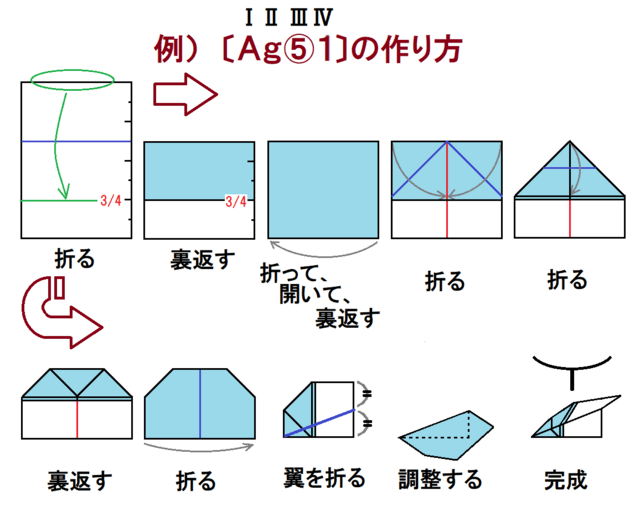

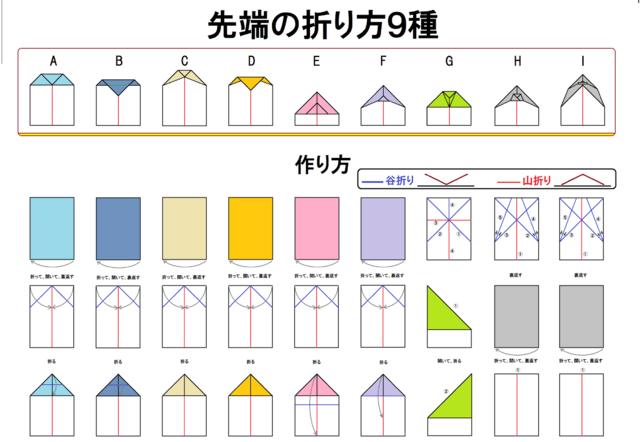

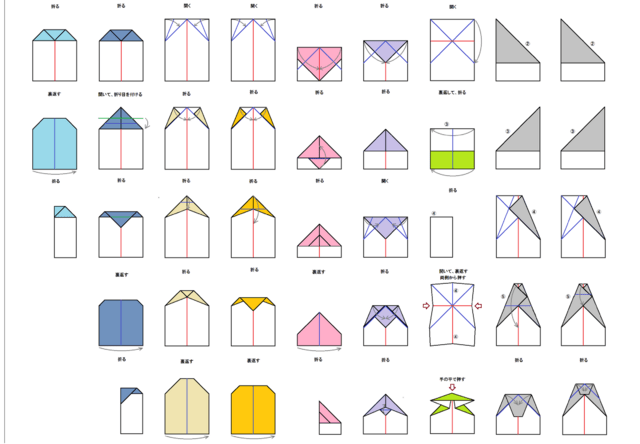

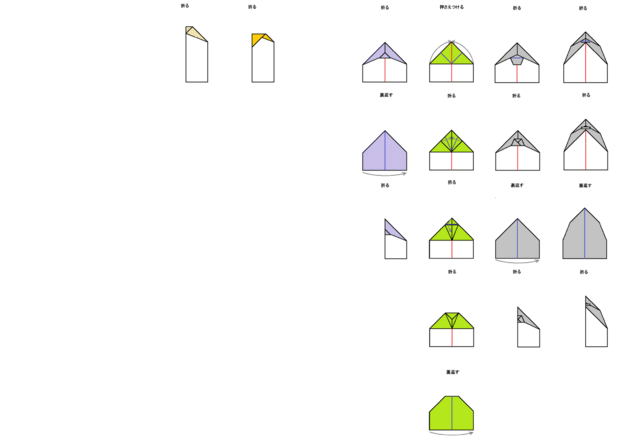

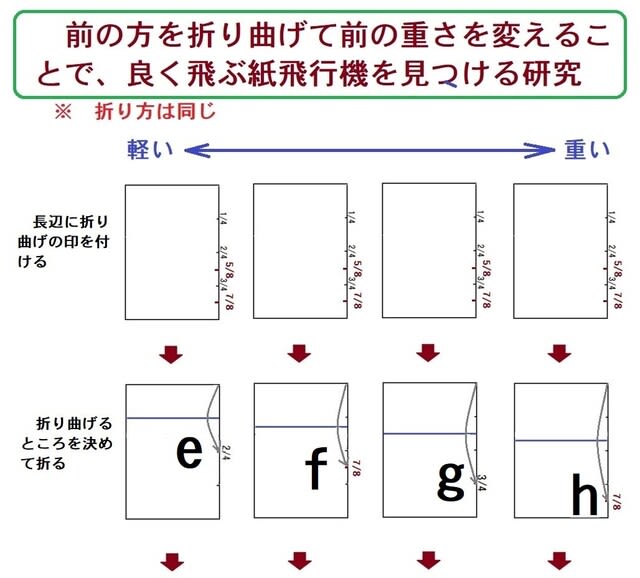

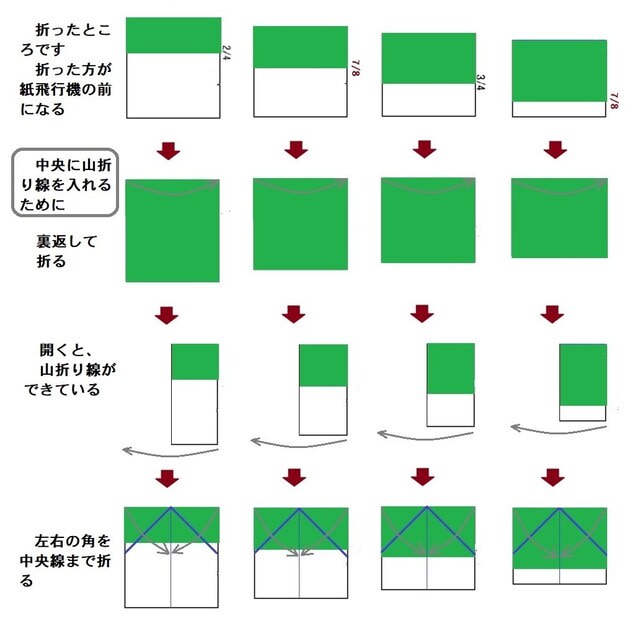

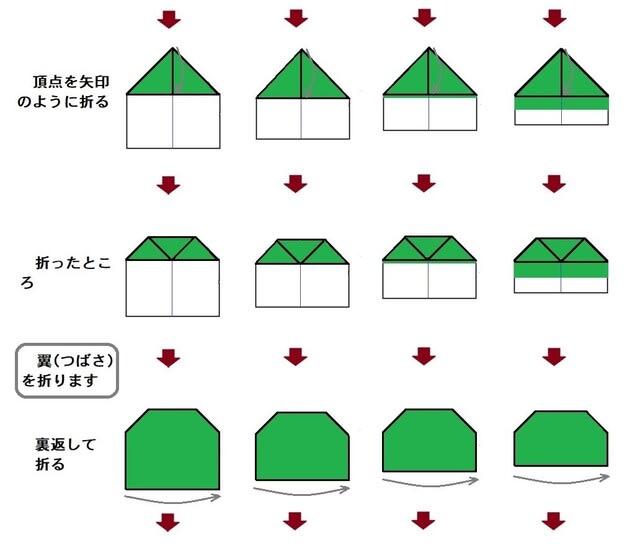

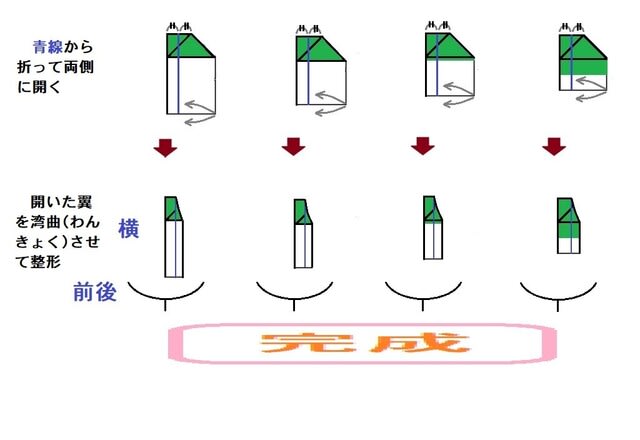

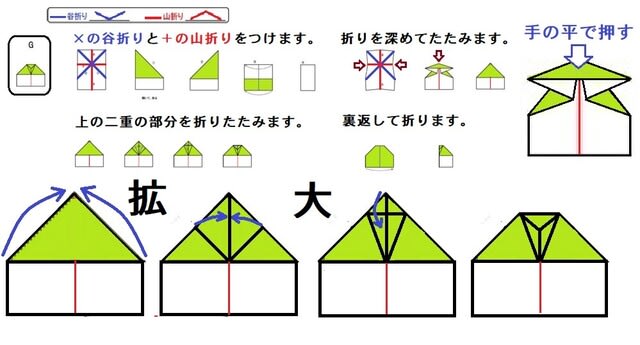

まず、ツバメ紙飛行機の頭の部分の折り方を示します。

如何ですか。折り方はわかりましたか。以前の投稿で分かりやすく示したものもありますので参考にしてください。

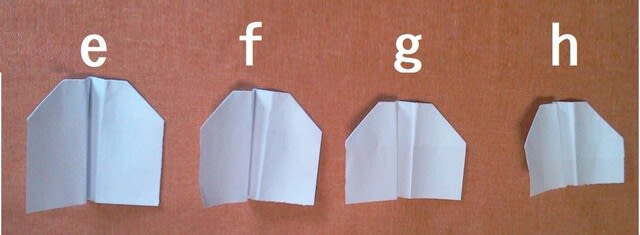

実際に折ってみたところです。チラシをA5のサイズにちぎって作りました。

一番右に16番という数字で示していますが、最初の表にはないものです。6番を飛ばしてみたとき、もっと翼を広くしてもいけるんじゃないかと思って作ったものです。

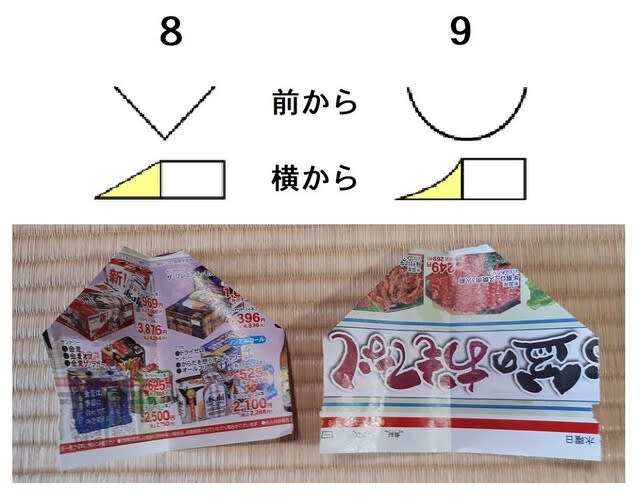

8番と9番です。

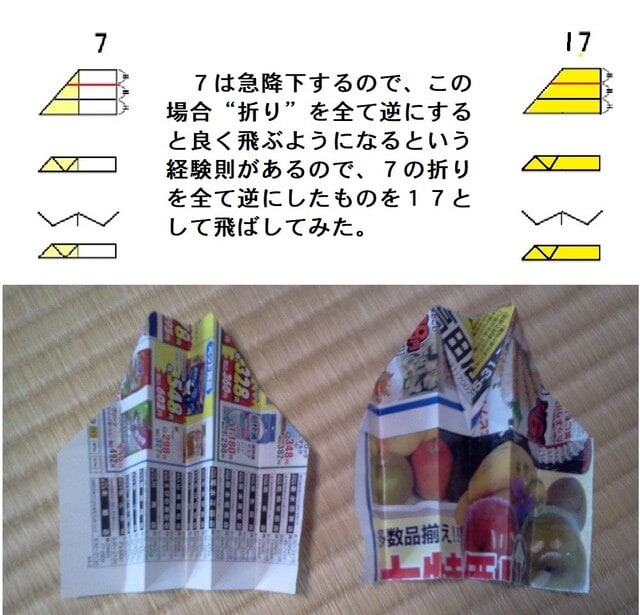

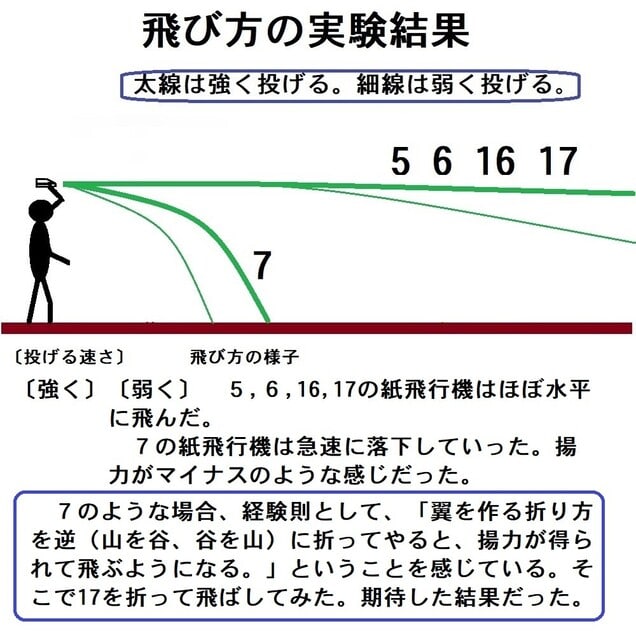

7番を飛ばしてみたとき、特徴的な“墜落”がみられました。この場合、翼を作る折り方を全て逆にしてやる(谷は山、山は谷)と“良く飛ぶ”という経験則があるので、そうして作った17番です。

経験則

いつも「紙飛行機の折目の見える部分は下側です。」と指導しています。それでうまく飛んでいます。しかし、児童生徒の中には折り目が上になっていることがあります。「私のは飛ばない、すぐ墜落する。」と言ってくるのです。試しに投げてみると、下に吸い付けられるように墜落します。

7番は下の吸い付けられるように墜落するので、折り方を逆にしたらと考えたわけです。

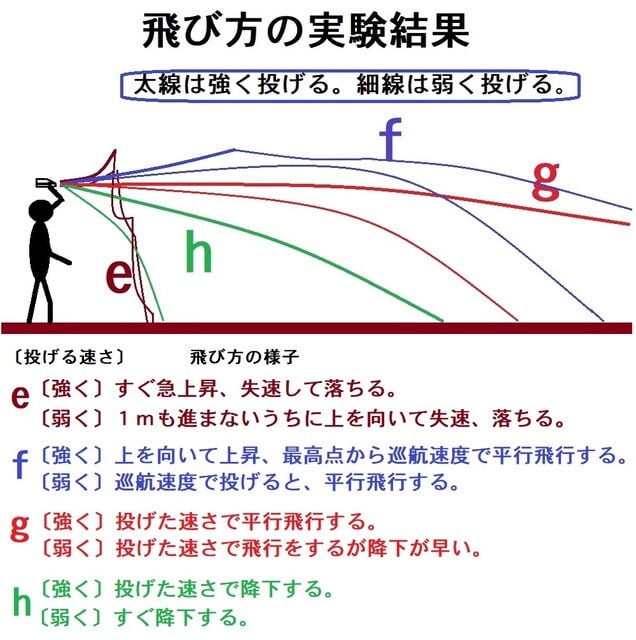

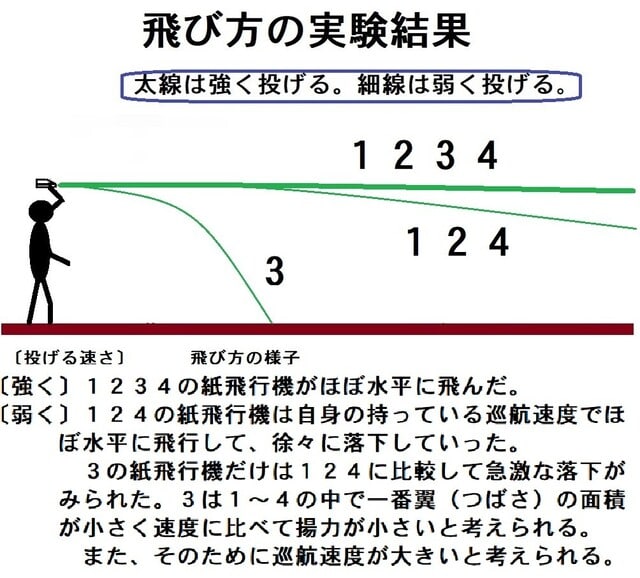

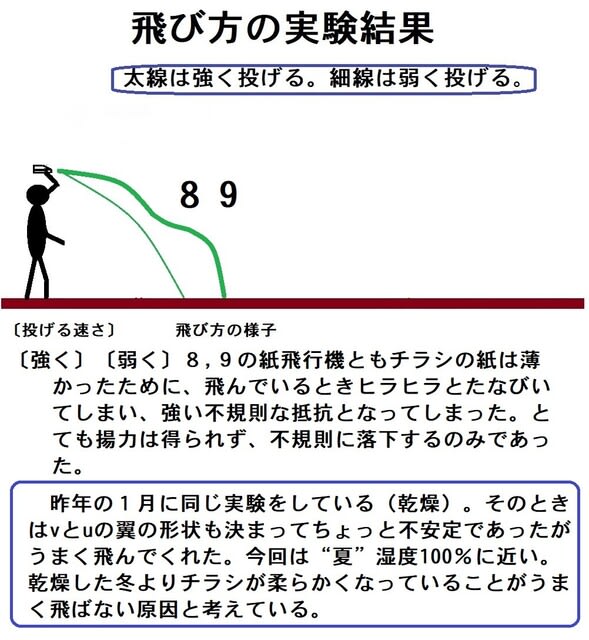

飛ばして見ました。その結果を図と言葉でまとめました。

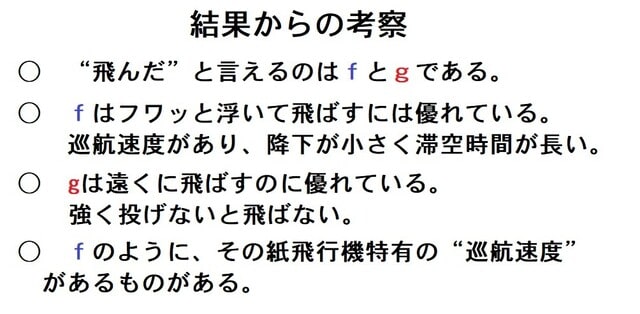

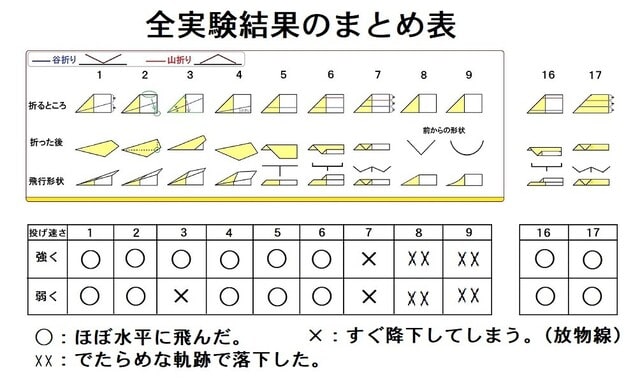

総まとめです。

考察

ツバメ紙飛行機は後ろの方をちょん切ってツバメのシッポにしても飛ぶ紙飛行機ですから、折り方にしても多彩な折り方ができるものだと分かりました。

ただし、8番9番がうまく飛ばなかったのが本来ツバメ紙飛行機の時にはちょん切ってしまう部分が翼として平面性が保てなくて、風にたなびいてしまっていることが欠点でした。そこで同じことをチラシではなくもっと張りのあるコピー用紙で8番9番をつくって飛ばして見るとまっすぐに飛ぶことができました。同じようなことですが、前回ツバメ紙飛行機の研究をしたのは昨年の1月でした。湿度が低くてチラシも張りがありました。今は“夏”湿度100%近くあります。チラシは紙面の張りがありません。

今回の研究は勉強になりました。紙飛行機には湿度が大きく影響していることが分かりました。

ケント紙を使った最優秀な紙飛行機のサイトもありますが、身近な材料の“作って遊ぼう”としては引き下がれないとことです。身近な材料でケント紙に負けない紙飛行機を研究していきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。