【自由研究の書き方】

さあ〜そろそろ夏休みですね。永年生徒と取り組んできた私にとって「皆さんのお役に立つチャンス」と考えて、その参考になるものをつくってみました。ご家族に小学生や中学生がいれば、人生の先輩(せんぱい)として一緒に取り組んでみてはいかがですか。私の口癖ですが「理科の成績は関係ありませんよ。自分の力でわからないことを調べたり研究して新しいことがわかってきます。何か疑問に思っていることはありませんか。もっと詳(くわ)しく知りたいことはありませんか。」ということを最初に話していました。全校生徒が1人から4人のグループをつくって取り組んでくれたんです。

わからないところや説明が欲しいところがあればコメントの欄に“何でも質問”してください。力の限り応援します。

資料の中身をちょっと紹介します。いくつか研究題になりそうなものを考えてみました。

○理科的な研究

小学校1年で一番多いのが「あさがおのかんさつ」ですが、この題では研究しようと思った気持ちはちょっと伝わらないですね。

気持ちのこもった題「たねからきれいなアサガオをさかせたいな~」「大きくてきれいなアサガオは、どうやったらできるんだろう」「元気な朝顔を咲かせるにはどう育てたらいいかな!」

どうですか?気持ちがこもっていますか。

その他の題例「ダンゴムシはなにをたべるのかな!」「アリの行列に壁を作ってみた 消しゴム・鉛筆・水の川・チューインガムなど」「ダンゴムシの迷路(めいろ)、出口まで行けるかな?」「○○町はどんな天気かな?△△町と比べてみよう。(□□さんと一緒に)」「○○町の地形と風向きとの関係を調べてみました。(数人で調べる)」「水を撒(ま)くと、どれだけ気温が下がるのか。」「○○川の水源地の水温は何度。上流から下流までの水温の変化」「太陽や月は日の出から日の入りまでどんな動きをするんだろう。」「色々な川の水源地の水温を調べて見ました。なんと全て14℃」「良く飛ぶ紙飛行機(ブーメラン)の作り方を求めて!」「プールより海水浴場が浮きやすいてほんとかな?」「○○川の水生昆虫を上流から下流までを調べて見ました。」「ストロー笛を作ってみよう。どうしたら高い音や低い音が出るの。」「冷やしたペットボトルのジュースが長持ちする包み方を考えた。」

○算数・数学的な研究「月の見かけの大きさを測ってみる・・ピンポン球を何m先に置いたのと同じか」「スカイツリーや東京タワーの高さを測りたい。地図と角度を使って」「木の高さを測りたい。歩数と角度を使って」

「水の一滴ってどれくらいの水の量?」「バイクのミニカーを走らせると倒(たお)れないのはどうして。自転車といっしょ?」

○社会的な研究「国道と県道、市道を通る車の種類と台数の違い」「地名は地域の歴史を示す鏡(1000年昔から使われている地名)例伏木氏(ふしき)」「○○町の産物を調べてみました。どこに運ばれているのかな?」「○○の仕事について調べてみました。すごいことがわかった。」「○○用水はどうやって作られたんだろう。」「○○町の昔の道・新しい道」「昔の小学生の遊びはどうだったんだろう。おばあちゃんおじいちゃんに聞いた。」「昔のことが知りたい。○○町史を読んでみよう。」

○家庭科的な研究「布の色々な汚れを落とす方法を試してみた。」

「布団を干すと気持ちがいいのは何でだろう。」「ふっくらなスポンジケーキの作り方はどうするの!」「鏡にこびりついたウロコを取る方法を試してみた。」「こんな家を作りたいな!こんなところを工夫した。」「リンゴを切ると茶色になってしまう。色が変わらない方法を試してみた。」

○体育的な研究

「毎朝2km走る練習をすると体はどう変わるか?心拍数・呼吸数・2kmの記録など」

「バッドのどこに当てると良く飛ぶか、握る場所も考えて!」

「ボールの回転と進む方向の関係、縫い目の影響についても調べてみた。」

まだまたいっぱい題材となるものがあります。考えてみてください。

「これだったら、どういう風に研究すればいいんですか?」などの質問も出てきませんか。永年の対応力で答えが出せると思います。コメントで質問してください。

次の資料がダウンロードできます。ここをクリックしてください。

資料の字が小さくて見えにくいですから、写真をタップすると大きく拡大されます。このようにして見るかダウンロードしてご覧ください。

改めてダウンロードするところを掲示します。下のダンゴムシをポチっとしてください。

いかがでしたか。文字がいっぱいでしたから難しいところもあったかと思います。わからないところがあれば何でも聞いてくださいね。あなたと共同研究者のやる気があれば全力で応援します。

【例 よく飛ぶ紙飛行機の作り方】

「私は勉強は苦手ですが、自由研究は好きでした。」という生徒もいました。

わからないところや説明が欲しいところがあればコメントの欄に“何でも質問”してください。力の限り応援します。

資料の中身をちょっと紹介します。いくつか研究題になりそうなものを考えてみました。

○理科的な研究

小学校1年で一番多いのが「あさがおのかんさつ」ですが、この題では研究しようと思った気持ちはちょっと伝わらないですね。

気持ちのこもった題「たねからきれいなアサガオをさかせたいな~」「大きくてきれいなアサガオは、どうやったらできるんだろう」「元気な朝顔を咲かせるにはどう育てたらいいかな!」

どうですか?気持ちがこもっていますか。

その他の題例「ダンゴムシはなにをたべるのかな!」「アリの行列に壁を作ってみた 消しゴム・鉛筆・水の川・チューインガムなど」「ダンゴムシの迷路(めいろ)、出口まで行けるかな?」「○○町はどんな天気かな?△△町と比べてみよう。(□□さんと一緒に)」「○○町の地形と風向きとの関係を調べてみました。(数人で調べる)」「水を撒(ま)くと、どれだけ気温が下がるのか。」「○○川の水源地の水温は何度。上流から下流までの水温の変化」「太陽や月は日の出から日の入りまでどんな動きをするんだろう。」「色々な川の水源地の水温を調べて見ました。なんと全て14℃」「良く飛ぶ紙飛行機(ブーメラン)の作り方を求めて!」「プールより海水浴場が浮きやすいてほんとかな?」「○○川の水生昆虫を上流から下流までを調べて見ました。」「ストロー笛を作ってみよう。どうしたら高い音や低い音が出るの。」「冷やしたペットボトルのジュースが長持ちする包み方を考えた。」

○算数・数学的な研究「月の見かけの大きさを測ってみる・・ピンポン球を何m先に置いたのと同じか」「スカイツリーや東京タワーの高さを測りたい。地図と角度を使って」「木の高さを測りたい。歩数と角度を使って」

「水の一滴ってどれくらいの水の量?」「バイクのミニカーを走らせると倒(たお)れないのはどうして。自転車といっしょ?」

○社会的な研究「国道と県道、市道を通る車の種類と台数の違い」「地名は地域の歴史を示す鏡(1000年昔から使われている地名)例伏木氏(ふしき)」「○○町の産物を調べてみました。どこに運ばれているのかな?」「○○の仕事について調べてみました。すごいことがわかった。」「○○用水はどうやって作られたんだろう。」「○○町の昔の道・新しい道」「昔の小学生の遊びはどうだったんだろう。おばあちゃんおじいちゃんに聞いた。」「昔のことが知りたい。○○町史を読んでみよう。」

○家庭科的な研究「布の色々な汚れを落とす方法を試してみた。」

「布団を干すと気持ちがいいのは何でだろう。」「ふっくらなスポンジケーキの作り方はどうするの!」「鏡にこびりついたウロコを取る方法を試してみた。」「こんな家を作りたいな!こんなところを工夫した。」「リンゴを切ると茶色になってしまう。色が変わらない方法を試してみた。」

○体育的な研究

「毎朝2km走る練習をすると体はどう変わるか?心拍数・呼吸数・2kmの記録など」

「バッドのどこに当てると良く飛ぶか、握る場所も考えて!」

「ボールの回転と進む方向の関係、縫い目の影響についても調べてみた。」

まだまたいっぱい題材となるものがあります。考えてみてください。

「これだったら、どういう風に研究すればいいんですか?」などの質問も出てきませんか。永年の対応力で答えが出せると思います。コメントで質問してください。

次の資料がダウンロードできます。ここをクリックしてください。

資料の字が小さくて見えにくいですから、写真をタップすると大きく拡大されます。このようにして見るかダウンロードしてご覧ください。

改めてダウンロードするところを掲示します。下のダンゴムシをポチっとしてください。

いかがでしたか。文字がいっぱいでしたから難しいところもあったかと思います。わからないところがあれば何でも聞いてくださいね。あなたと共同研究者のやる気があれば全力で応援します。

【例 よく飛ぶ紙飛行機の作り方】

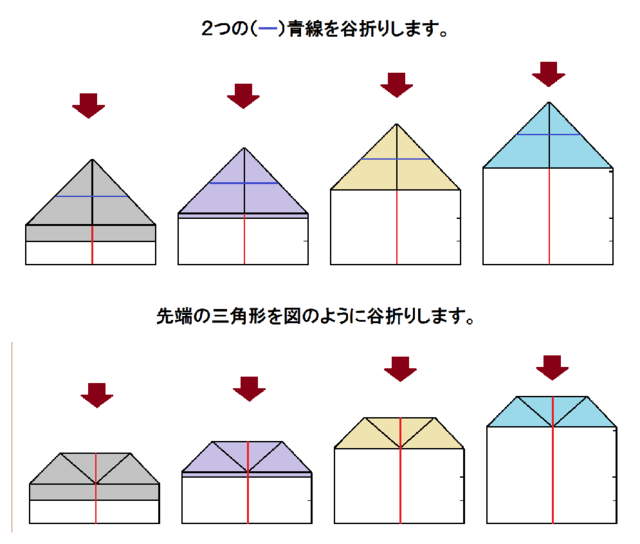

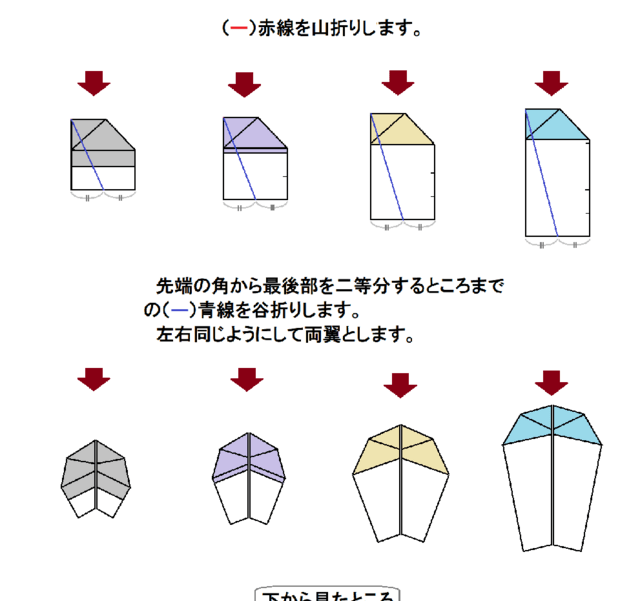

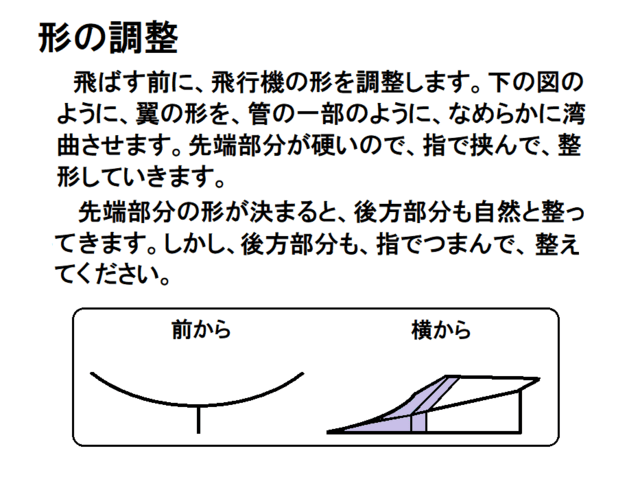

これまで幾種類かの紙飛行機を紹介してきましたが、ここではちょっと視点を変えて、“自由研究”として取り組んでみました。紙飛行機の研究では、〔先端の折り方〕〔先端の重さ〕〔翼(つばさ)の形状〕...など考えられますが、今回は〔先端の重さ〕に注目して研究しました。したがって、折り方はもっとも簡単なもの、翼の形状は面積が十分広く先端の重さや機の長さに左右されないものを工夫してあります。

研究したものをまとめましたので、まずご覧ください。小さな字・図で見えにくいので、そのあとで大きくして紹介します。(図をタップすると鮮明ではありませんが拡大する図を観ることもできます。)ぜひしっかり読みたいという方がおられましたらパソコンページで見ることができます。また、そこではpdfファイルとしてダウンロードすることもできます。

〔パソコンページ〕

最後には、もっともよく飛ぶ紙飛行機の折り方を紹介します。

【自由研究】

《文字や絵が小さくて見えないので、以下大きく再掲します。》

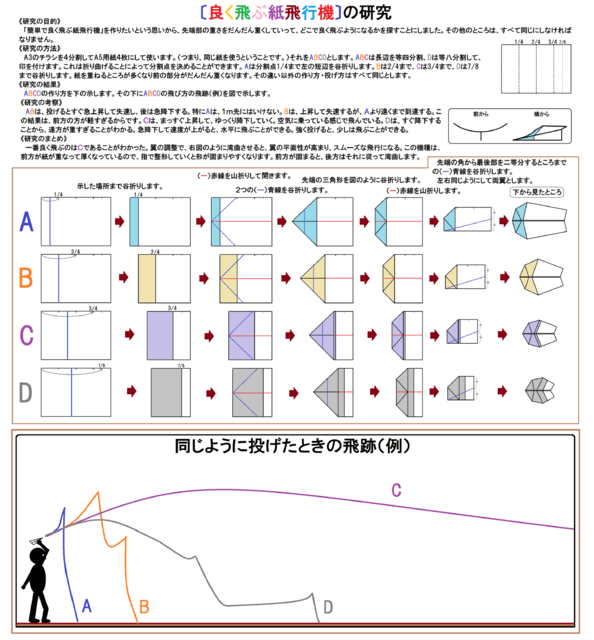

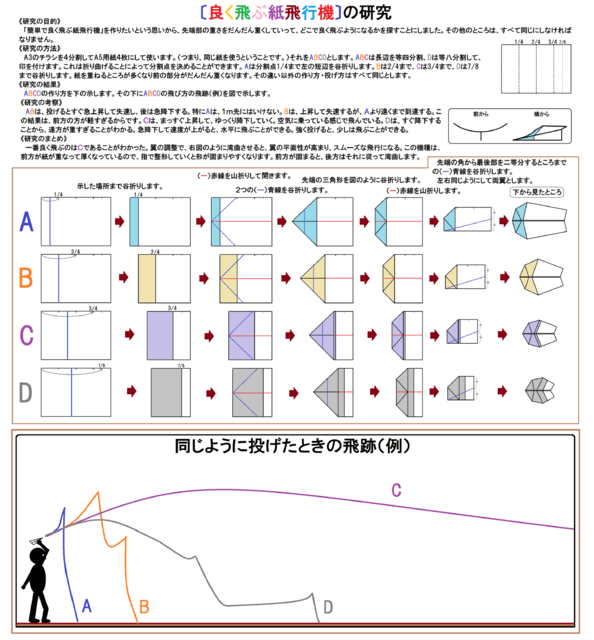

【研究の目的】

良く飛ぶ紙飛行機を作りたいという思いから研究を始めた。今回は、先端の重さを変えて“適当な重さ”を探すというものである。

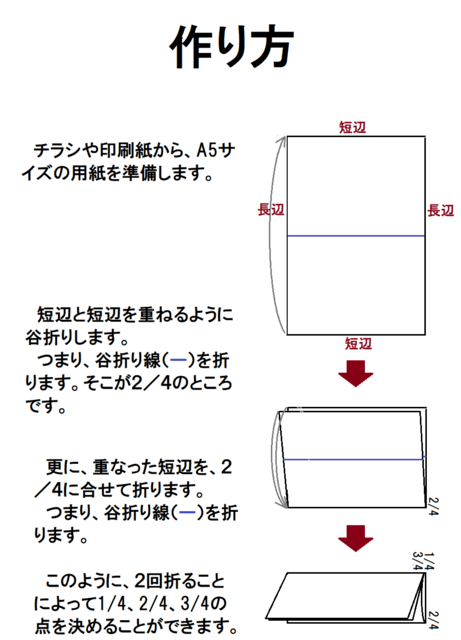

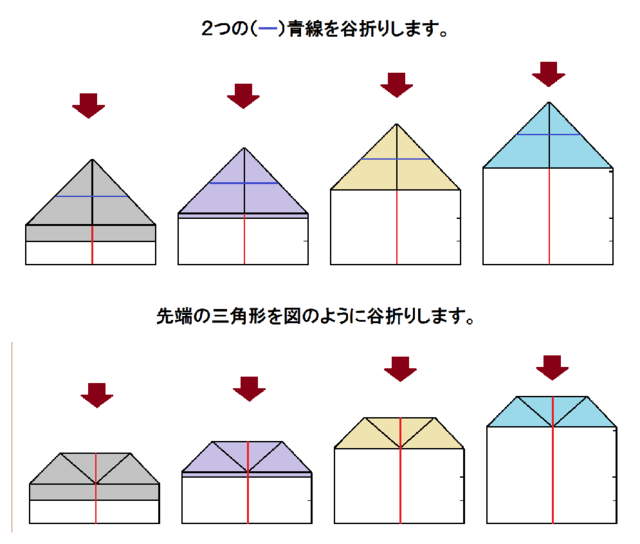

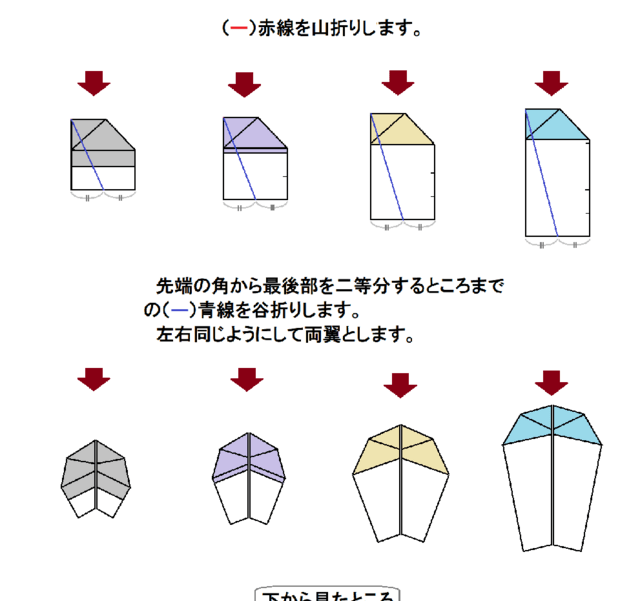

【研究の方法】

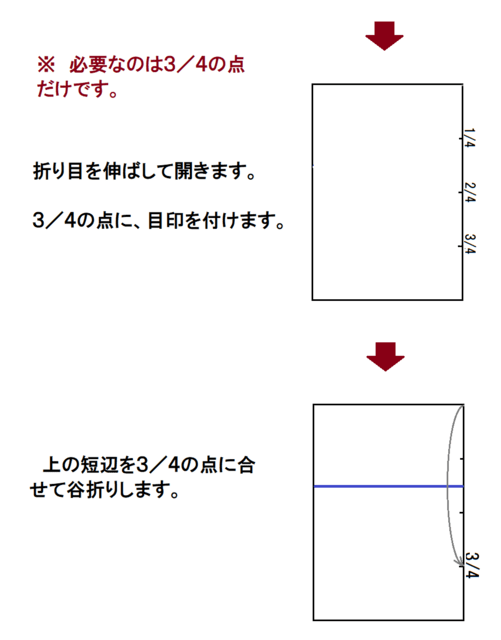

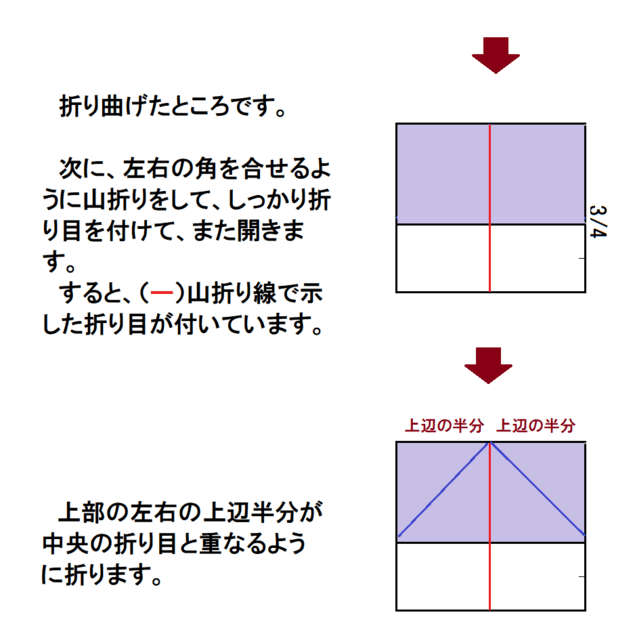

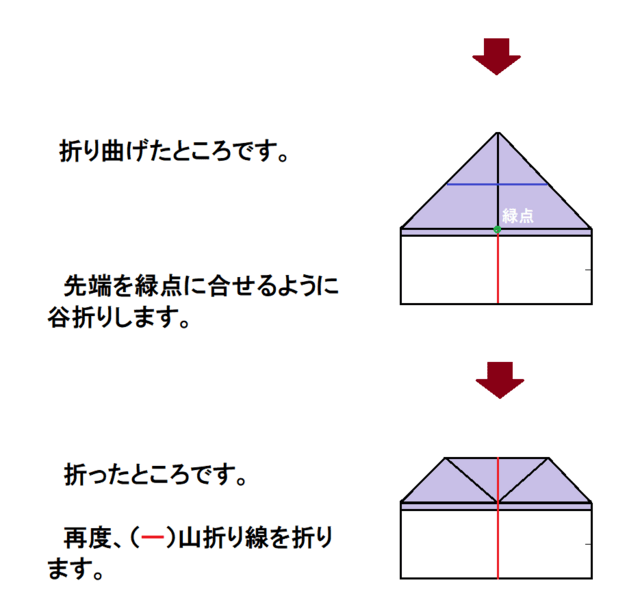

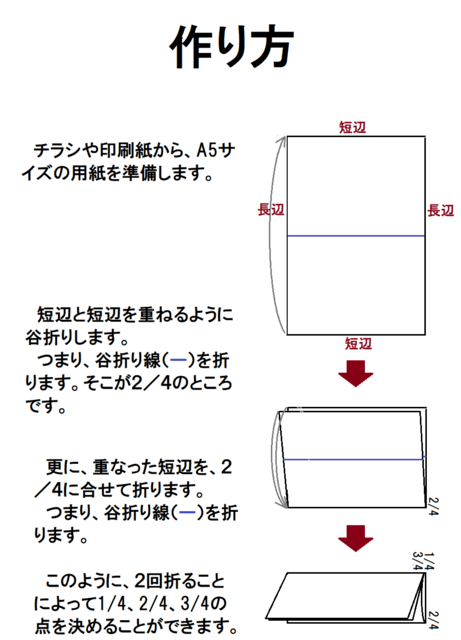

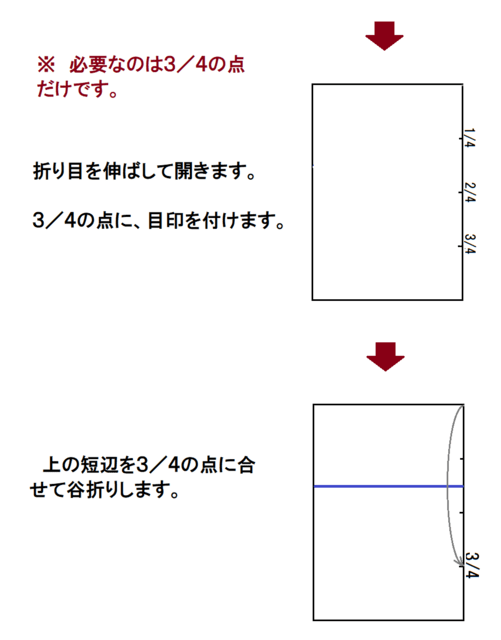

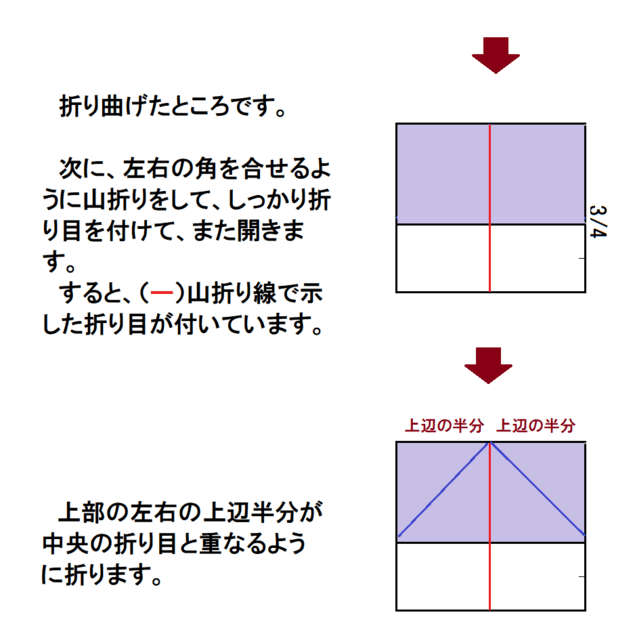

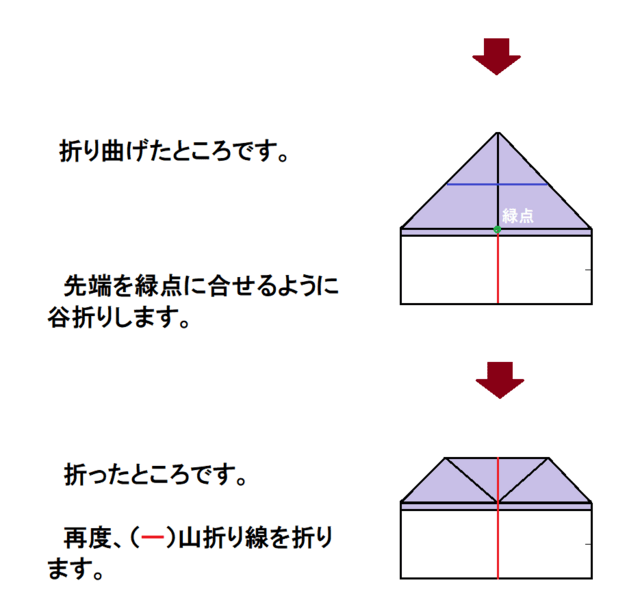

A3サイズのチラシをA5サイズに切り分けて4枚にして、それを先端となるところを折り曲げることによって先端部を重くする。折り曲げる長さが長ければ長いほど重くなる。それを同じ折り方で折って良く飛ぶものを探していく。一番飛ぶのが“適切な重さ”ということになる。

【研究の結果】

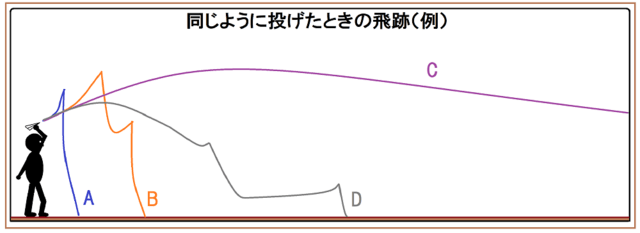

ABCDの紙飛行機を作った。Aが長さ1/4の先端部分を折り曲げたもの、Bは長さ2/4の先端部分を折り曲げたもの、Cは長さ3/4の先端部分を折ったもの、Dは長さ7/8の先端部分を折ったものである。AからDに行くにしたがって、先端の重さがだんだん重くなっていく。しかし、機全体の長さが短くなってしまう。

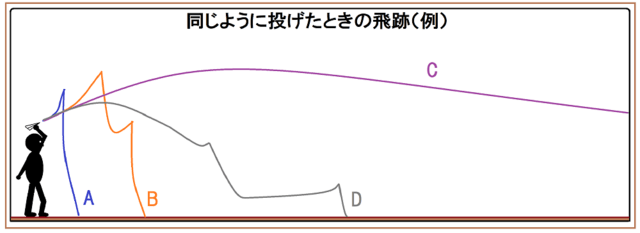

ABCDの飛跡の例を図に示す。

① 先端が一番軽いAは、投げるとすぐ急上昇して失速して急落する。1mも離れることはほぼできない。

② 次に軽いBは、急上昇して失速するが1m以上離れることもある。飛んでいるという感じではない。

③ Cは、投げた方向に向かって進み、ゆっくり降下していく。飛んでいるという感じはある。④ 先端が一番重いDは、投げると急降下して、速度が上がったところで先端を上に向けて失速する。ときには急降下の後、少しは水平飛行することもある。

【研究の考察】

〇 Cが最も良く飛ぶとわかった。

〇 先端が軽ければ、投げたあと急上昇する。そして失速する。

〇 先端が重ければ、投げたあと急降下する。急降下して速度が上がると、上を向いて失速したり、水平飛行をすることもある。つまり、適度な速さでは“平行飛行”をすることができる。

(追実験で、このことを確かめた。)

〇 これらのことから、Cであっても、無理やり強く投げると“上昇”してしまい、ゆっくり投げると“下降”してしまうことになる。

(追実験で、このことを確かめた。)

〇 適切な速さで投げるとCは遠くまで飛ぶということである。

【研究のまとめ】

今回は〔先端の重さ〕に注目して良く飛ぶ紙飛行機を研究した。A5チラシの先端側3/4を折り曲げて、この折り方で折っていくとスムースな飛び方で飛ぶことができる。この紙飛行機なりの“適切な速さ”があるので、投げるときの速さもその“適切な速さ”にしたとき、もっともよ良く飛ぶ、つまり遠くまで飛ぶことができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

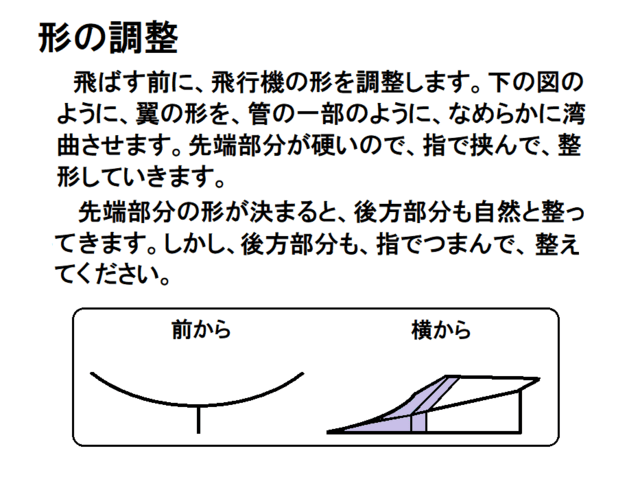

最後に、良く飛ぶ紙飛行機の作り方を示します。ぜひ作ってみてください。

いかがでしたか!

最後まで見ていただいてありがとうございました。さらに研究してご披露したいと思います。

〔パソコンページ〕

自由研究の続きはNo.2です。

研究したものをまとめましたので、まずご覧ください。小さな字・図で見えにくいので、そのあとで大きくして紹介します。(図をタップすると鮮明ではありませんが拡大する図を観ることもできます。)ぜひしっかり読みたいという方がおられましたらパソコンページで見ることができます。また、そこではpdfファイルとしてダウンロードすることもできます。

最後には、もっともよく飛ぶ紙飛行機の折り方を紹介します。

【自由研究】

《文字や絵が小さくて見えないので、以下大きく再掲します。》

【研究の目的】

良く飛ぶ紙飛行機を作りたいという思いから研究を始めた。今回は、先端の重さを変えて“適当な重さ”を探すというものである。

【研究の方法】

A3サイズのチラシをA5サイズに切り分けて4枚にして、それを先端となるところを折り曲げることによって先端部を重くする。折り曲げる長さが長ければ長いほど重くなる。それを同じ折り方で折って良く飛ぶものを探していく。一番飛ぶのが“適切な重さ”ということになる。

【研究の結果】

ABCDの紙飛行機を作った。Aが長さ1/4の先端部分を折り曲げたもの、Bは長さ2/4の先端部分を折り曲げたもの、Cは長さ3/4の先端部分を折ったもの、Dは長さ7/8の先端部分を折ったものである。AからDに行くにしたがって、先端の重さがだんだん重くなっていく。しかし、機全体の長さが短くなってしまう。

ABCDの飛跡の例を図に示す。

① 先端が一番軽いAは、投げるとすぐ急上昇して失速して急落する。1mも離れることはほぼできない。

② 次に軽いBは、急上昇して失速するが1m以上離れることもある。飛んでいるという感じではない。

③ Cは、投げた方向に向かって進み、ゆっくり降下していく。飛んでいるという感じはある。④ 先端が一番重いDは、投げると急降下して、速度が上がったところで先端を上に向けて失速する。ときには急降下の後、少しは水平飛行することもある。

【研究の考察】

〇 Cが最も良く飛ぶとわかった。

〇 先端が軽ければ、投げたあと急上昇する。そして失速する。

〇 先端が重ければ、投げたあと急降下する。急降下して速度が上がると、上を向いて失速したり、水平飛行をすることもある。つまり、適度な速さでは“平行飛行”をすることができる。

(追実験で、このことを確かめた。)

〇 これらのことから、Cであっても、無理やり強く投げると“上昇”してしまい、ゆっくり投げると“下降”してしまうことになる。

(追実験で、このことを確かめた。)

〇 適切な速さで投げるとCは遠くまで飛ぶということである。

【研究のまとめ】

今回は〔先端の重さ〕に注目して良く飛ぶ紙飛行機を研究した。A5チラシの先端側3/4を折り曲げて、この折り方で折っていくとスムースな飛び方で飛ぶことができる。この紙飛行機なりの“適切な速さ”があるので、投げるときの速さもその“適切な速さ”にしたとき、もっともよ良く飛ぶ、つまり遠くまで飛ぶことができる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最後に、良く飛ぶ紙飛行機の作り方を示します。ぜひ作ってみてください。

いかがでしたか!

最後まで見ていただいてありがとうございました。さらに研究してご披露したいと思います。