久しぶりのジャンル「作って遊ぼう」の投稿です。

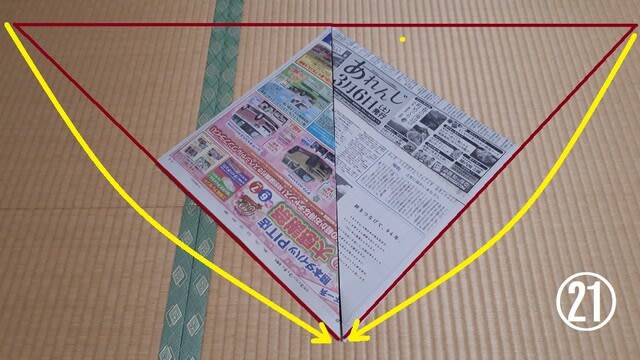

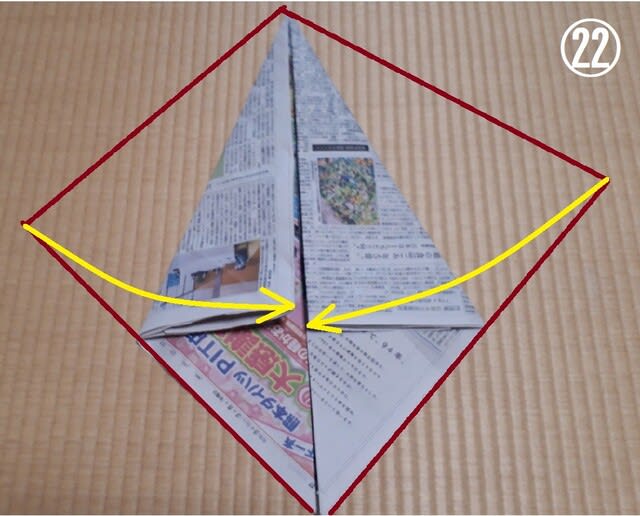

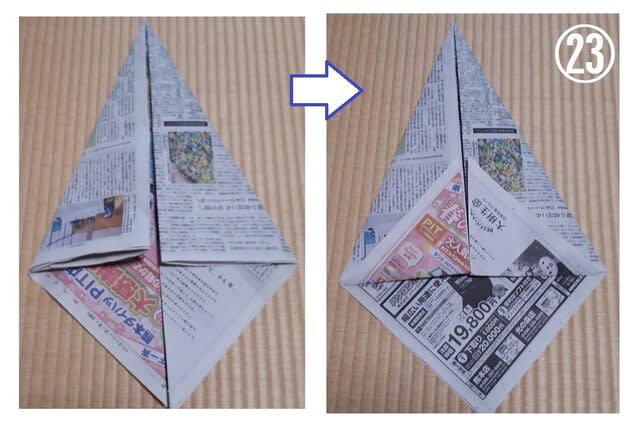

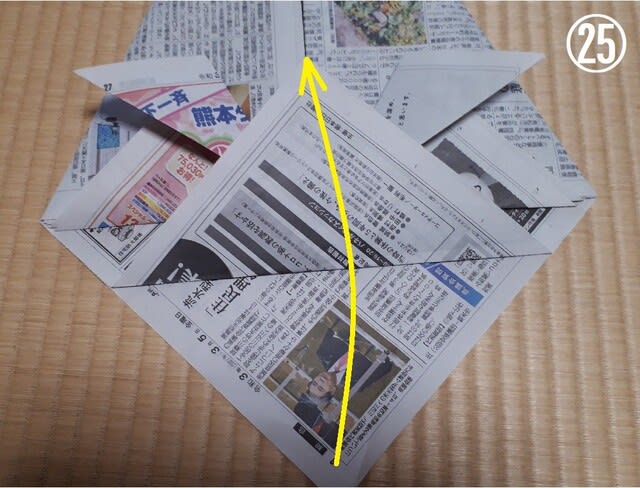

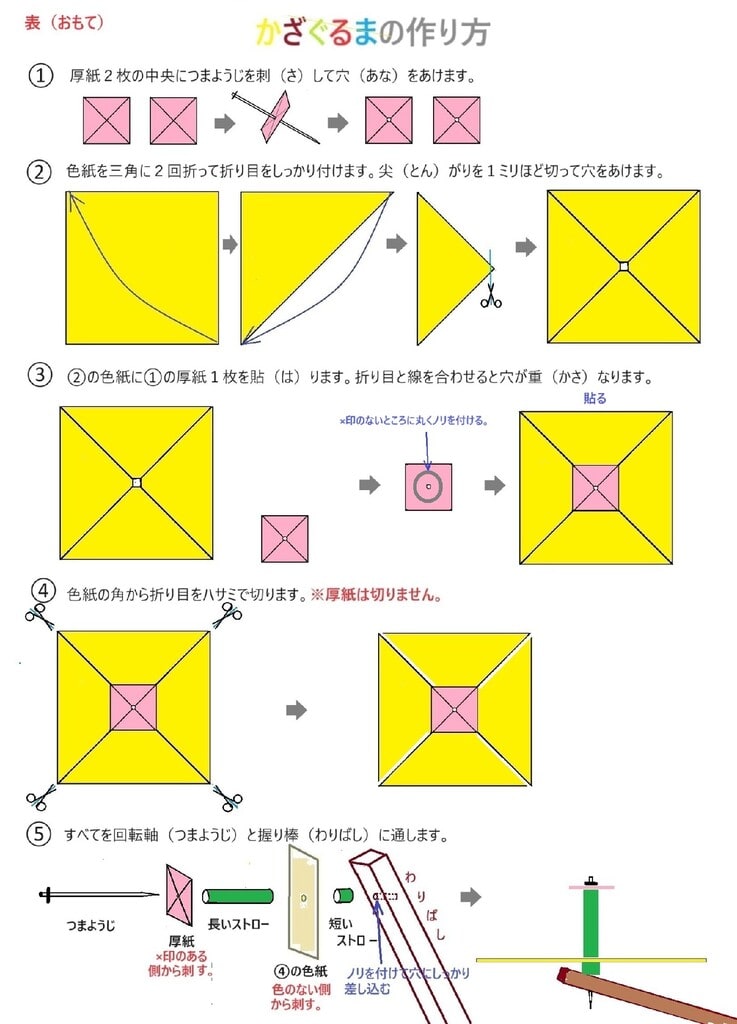

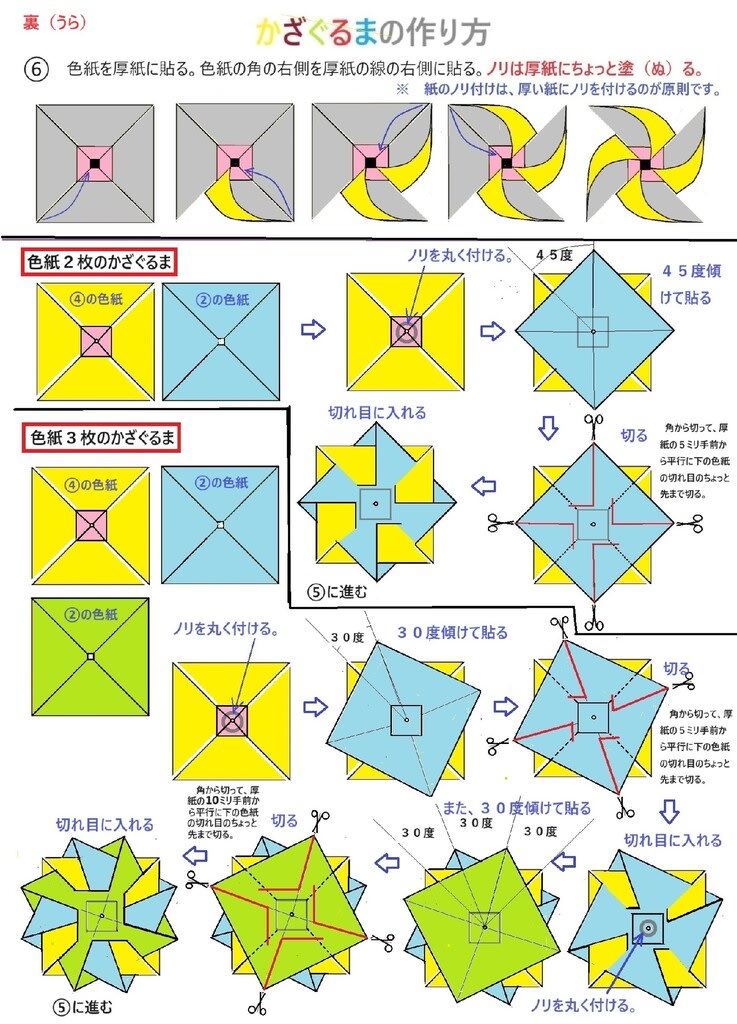

2023年9月紙トンボ教室の投稿です。作り方を掲載しています。

12月20日金曜日15時から15時45分まで最寄りの小学校のクラブ活動に行ってきました。制作するのは〔紙トンボ〕です。この学校では人気のオモチャで意欲的に作ってくれます。担当の先生が2人おられますが、子どもたちと一緒に作って遊んでくれました。しかし全国の学校と同じで欠席者が30人中5人以上もいて残念でした。

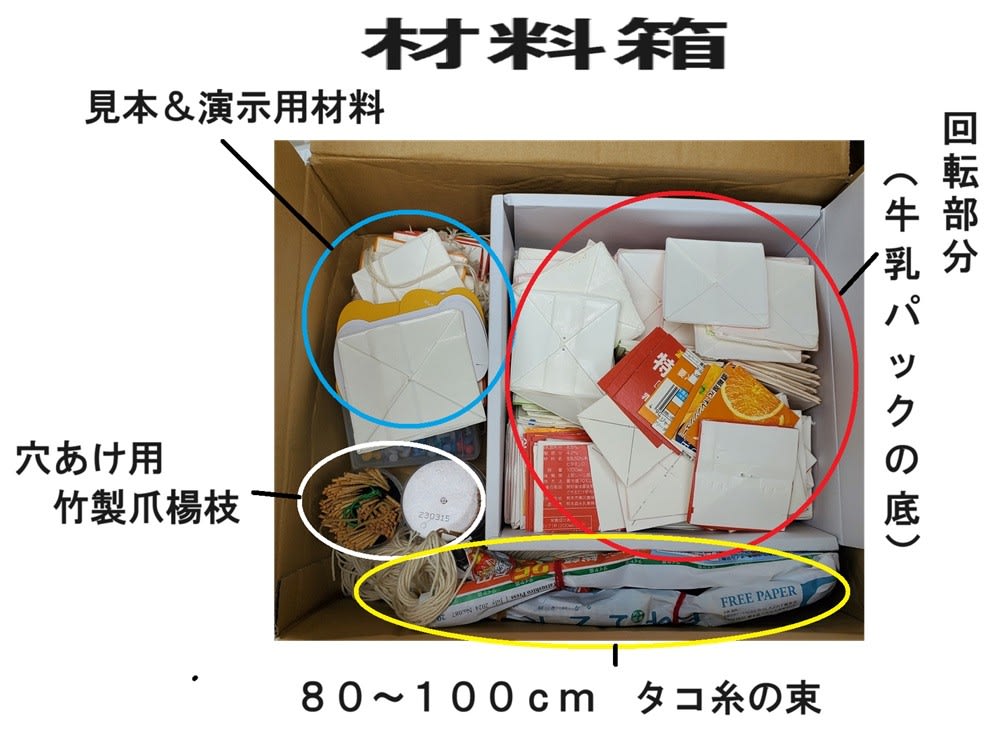

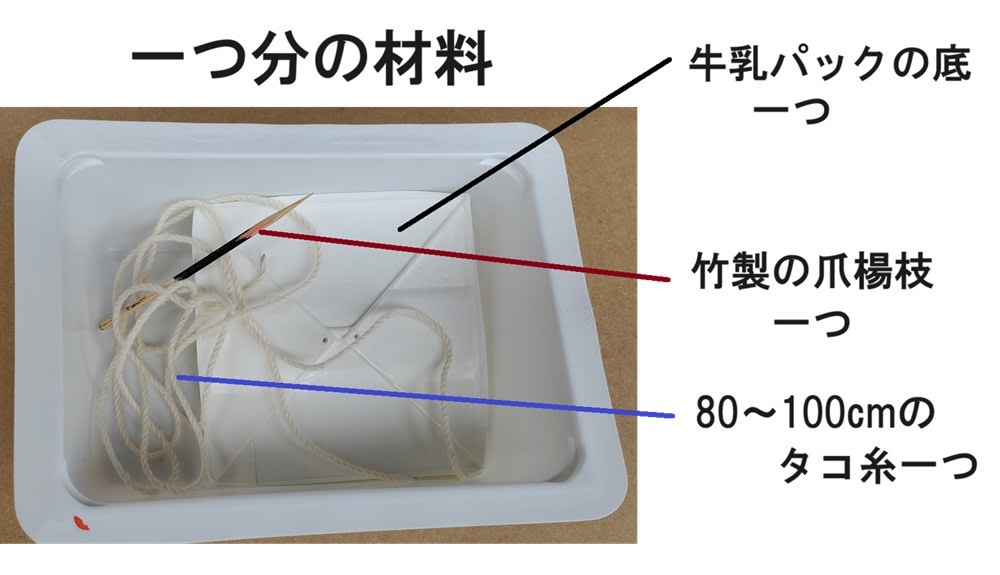

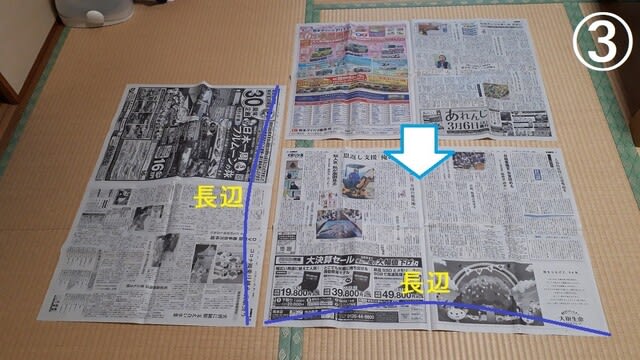

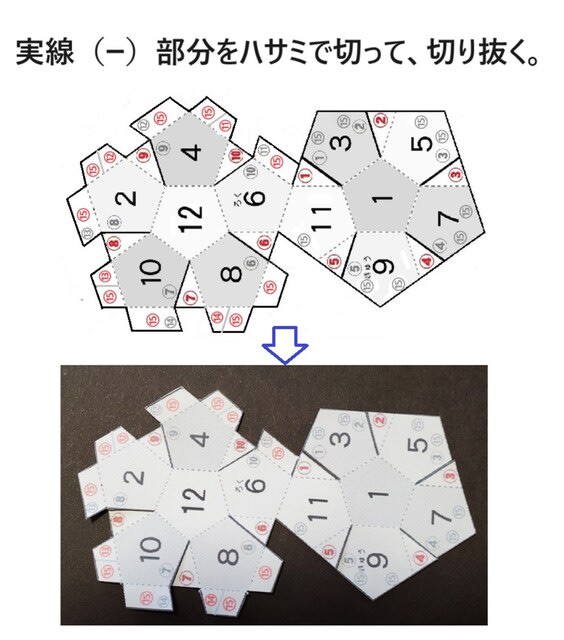

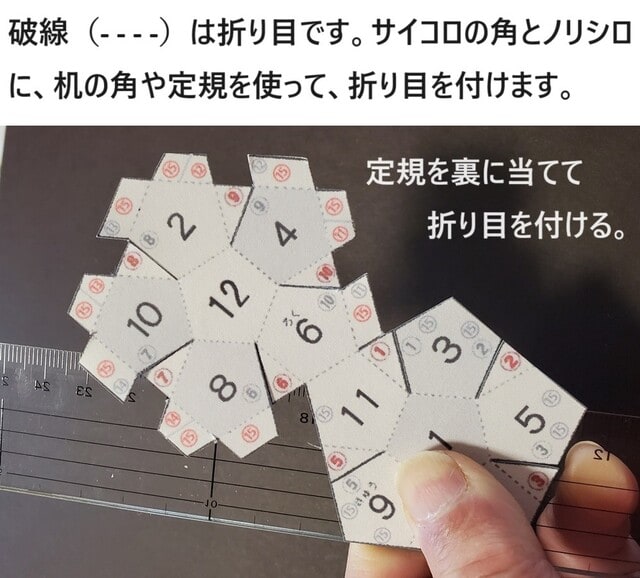

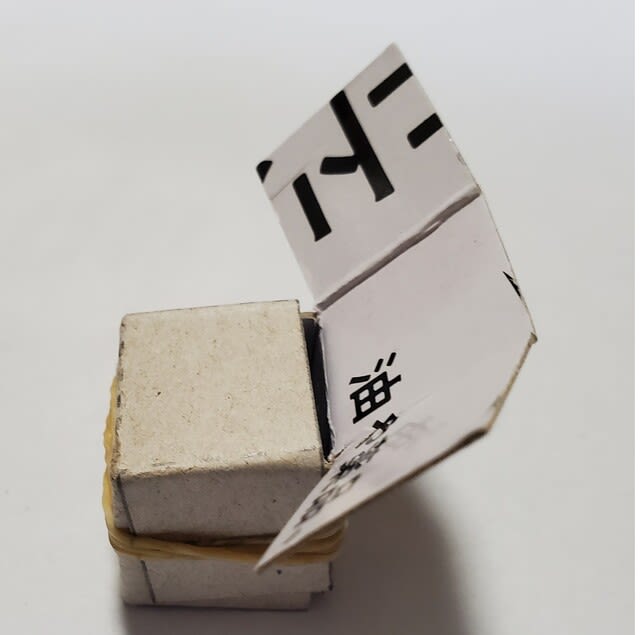

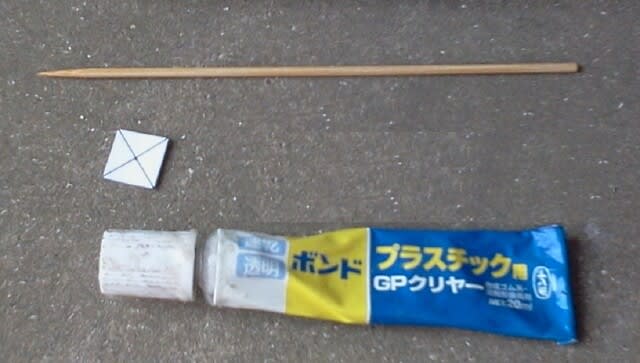

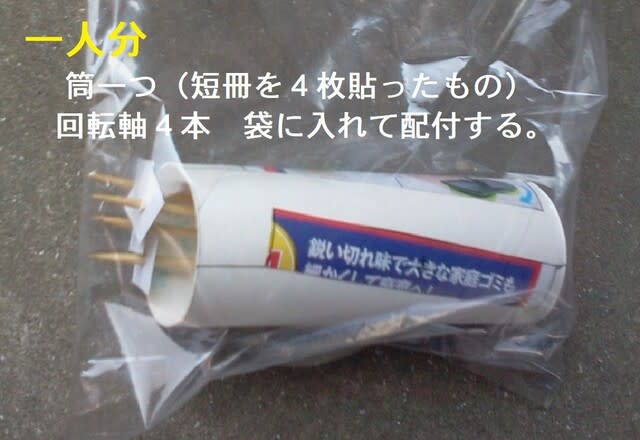

準備物です。

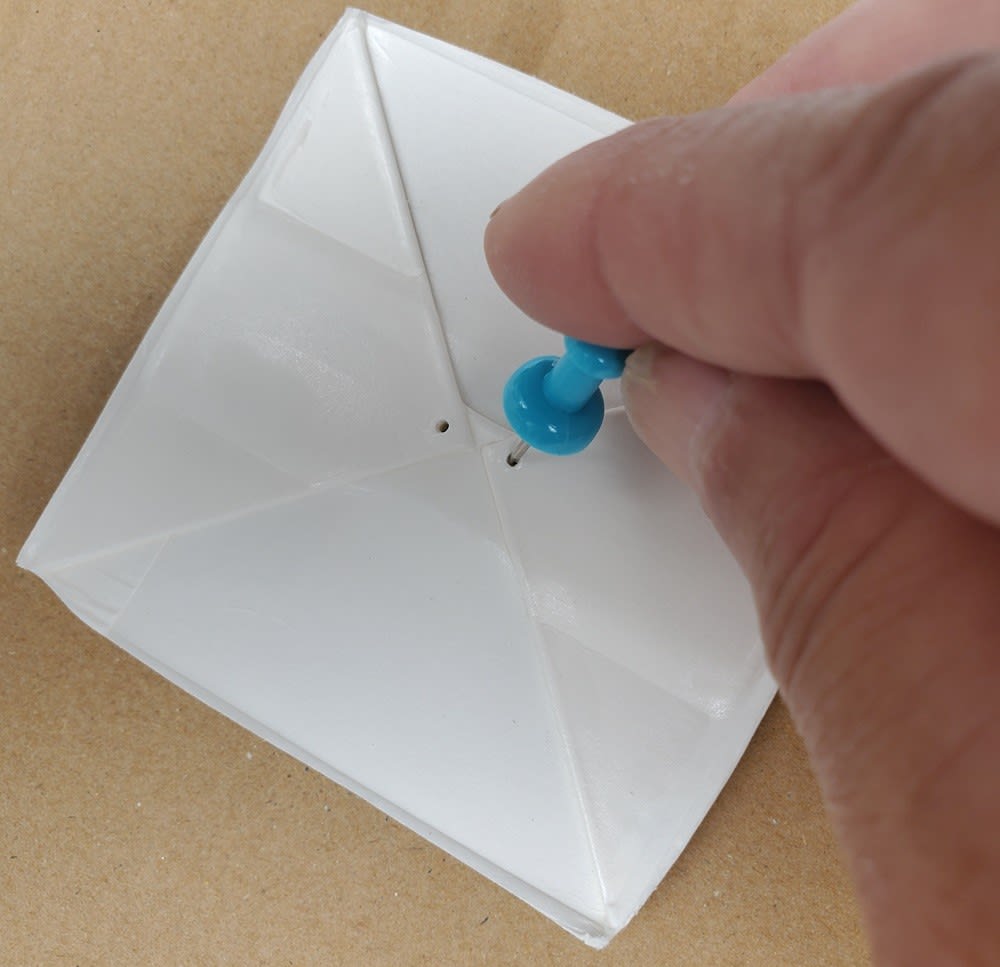

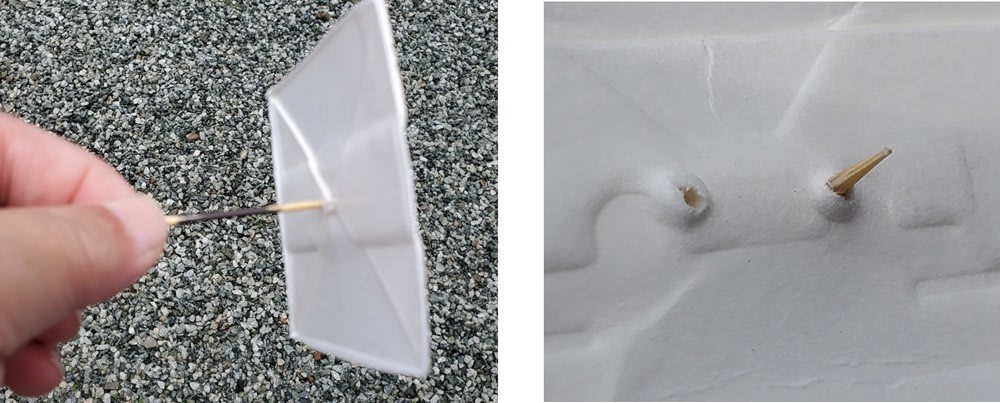

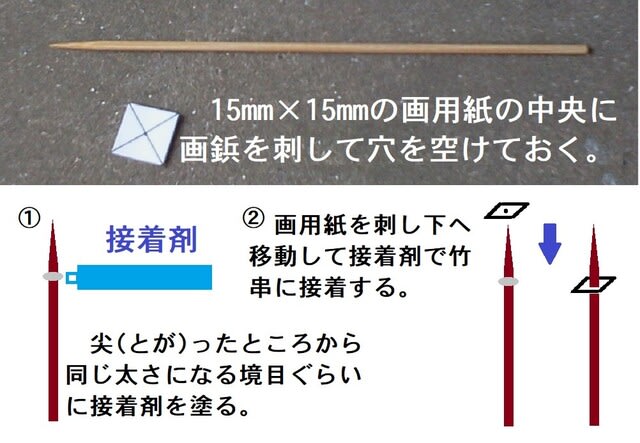

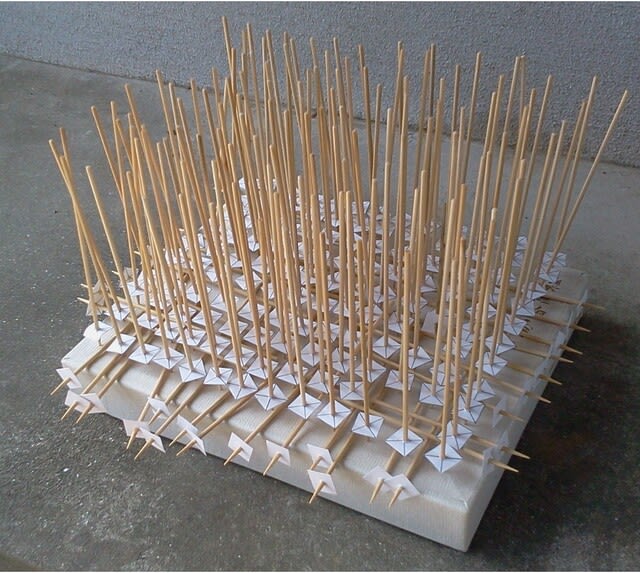

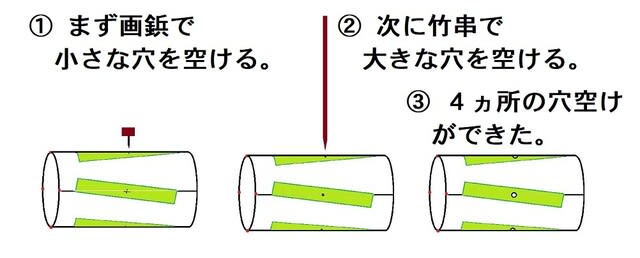

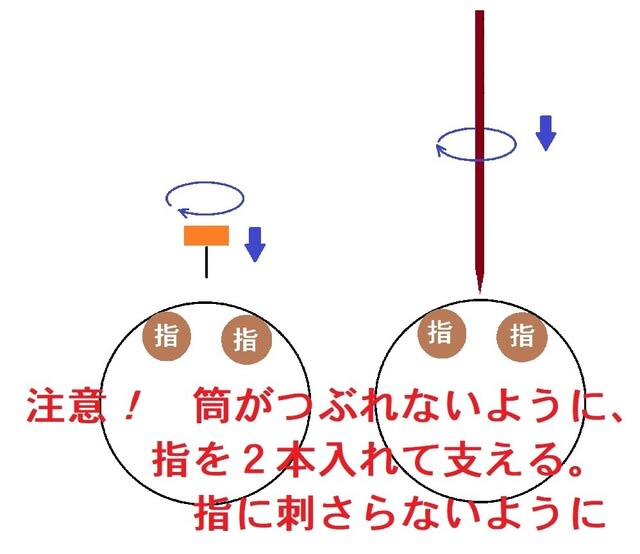

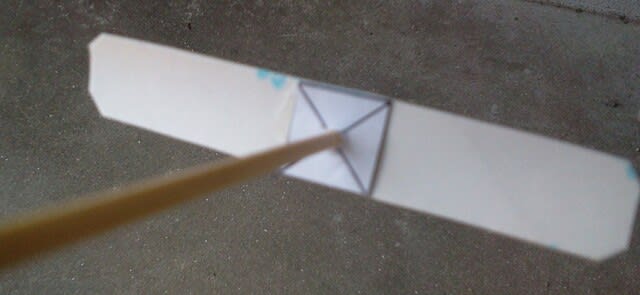

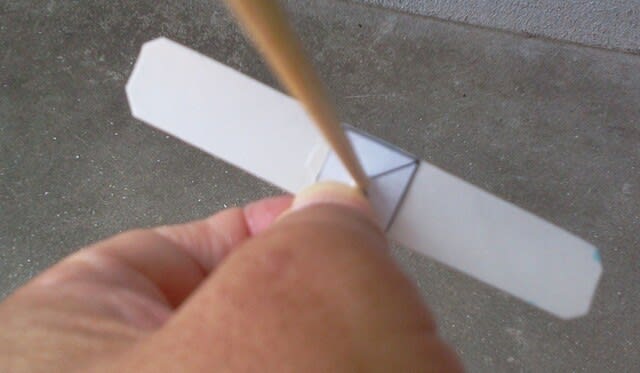

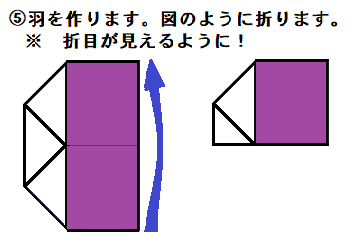

先ずは紙トンボの芯となる12〜3cmの竹串です。接着剤を使わなくていいように予め紙を瞬間接着剤で固定していてそこへノリで貼り付けするように工夫しています。さらにゴムの小片を突き刺して押し付けるようにしています。すると、すぐ遊びながらノリは乾くというわけです。

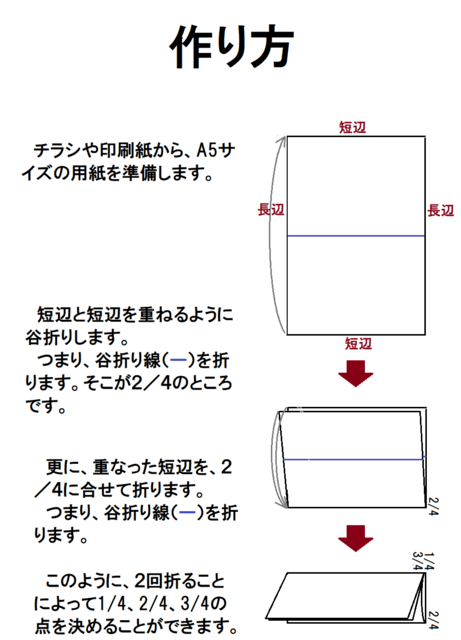

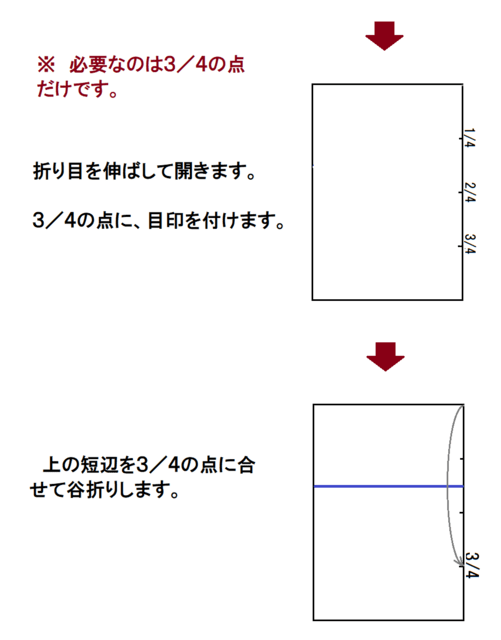

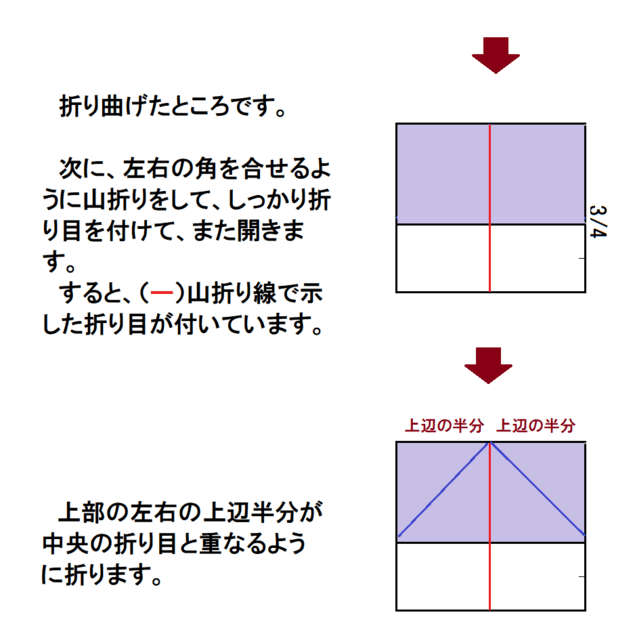

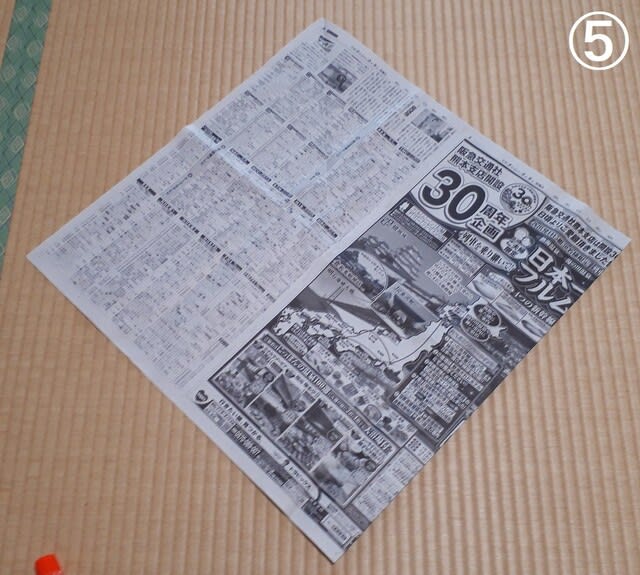

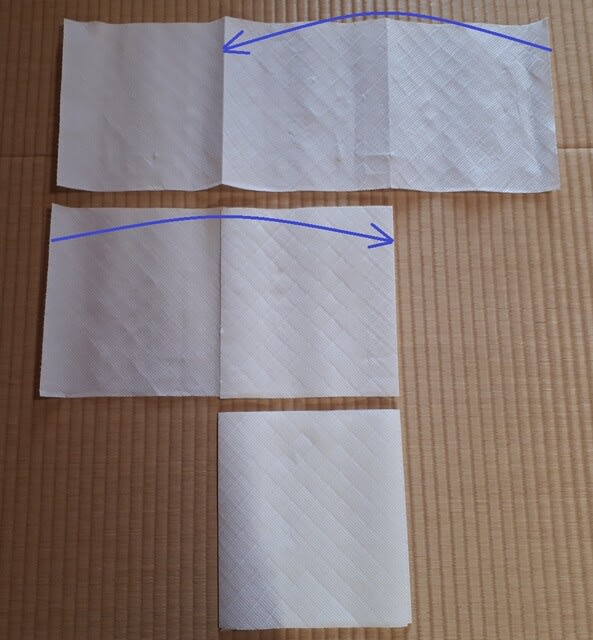

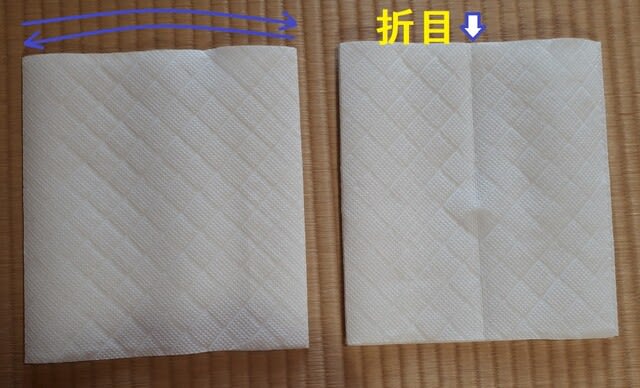

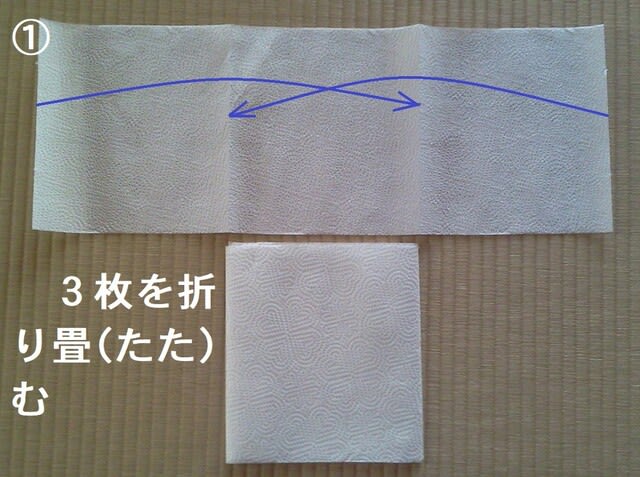

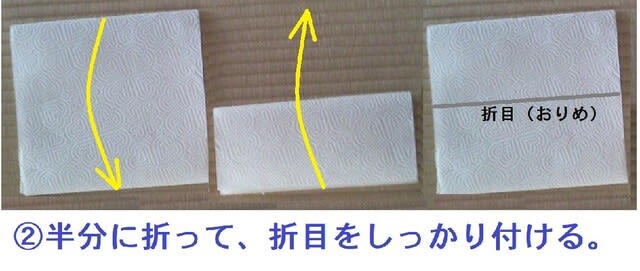

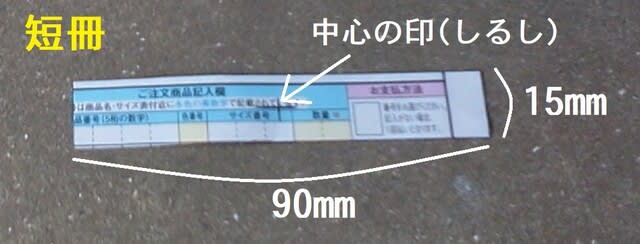

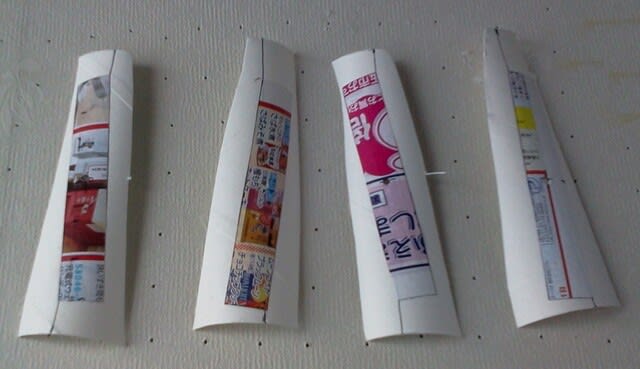

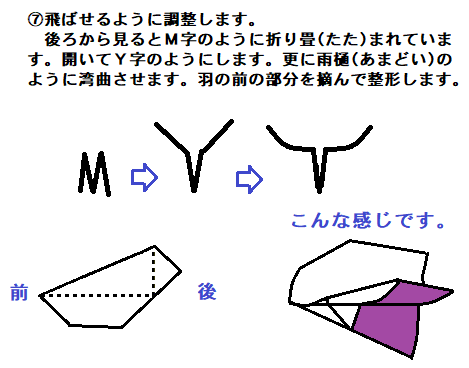

これが竹串に刺すプロペラ部分です。

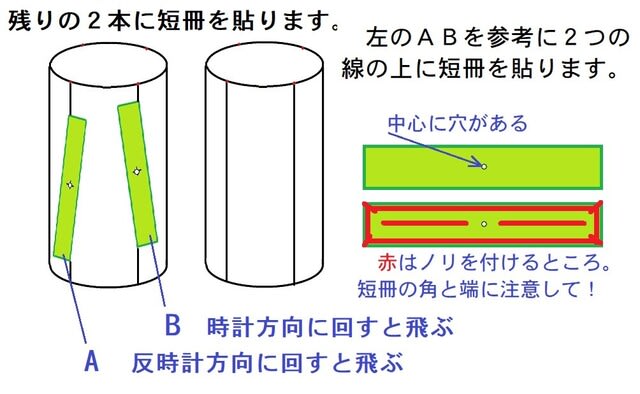

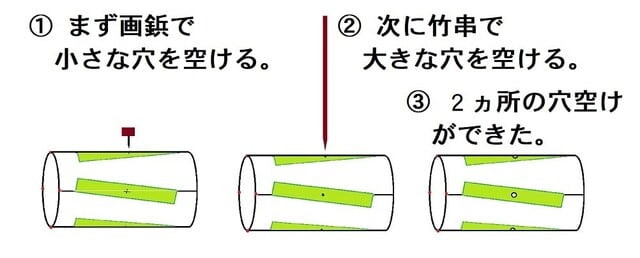

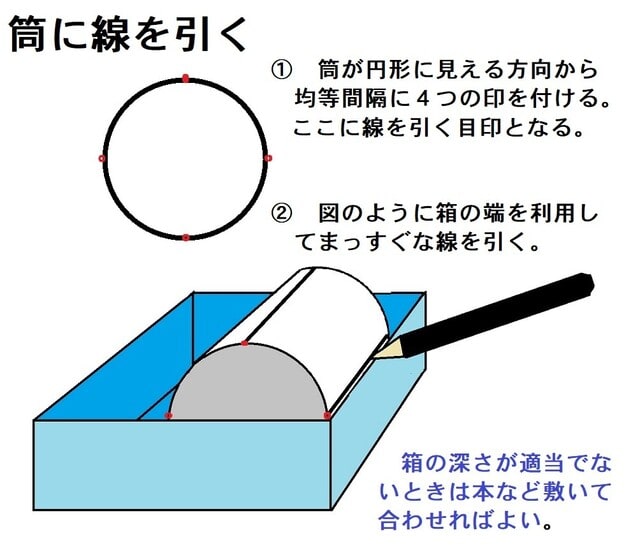

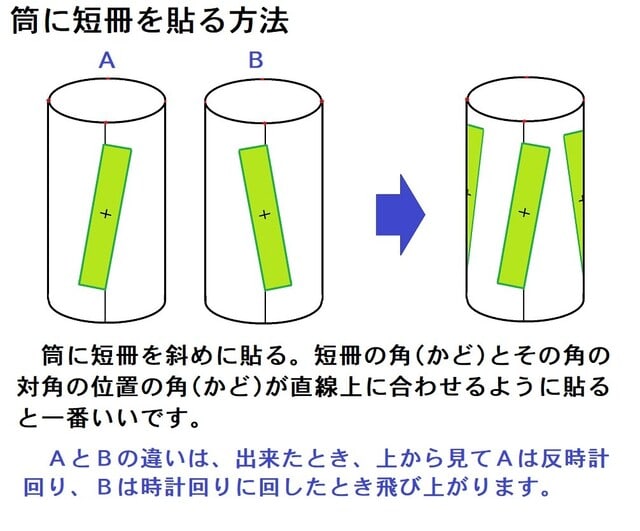

キッチンペーパーの芯に長方形の色紙を斜めに貼ったものを大ざっぱに切って提供します。

この2つを1人ひとつずつ取ってもらって制作がスタートします。

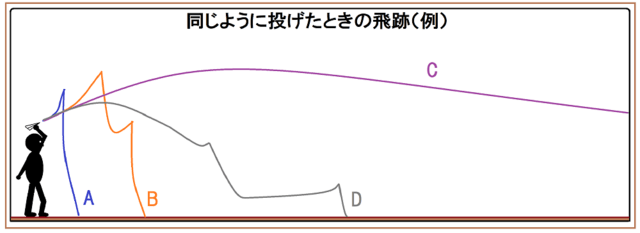

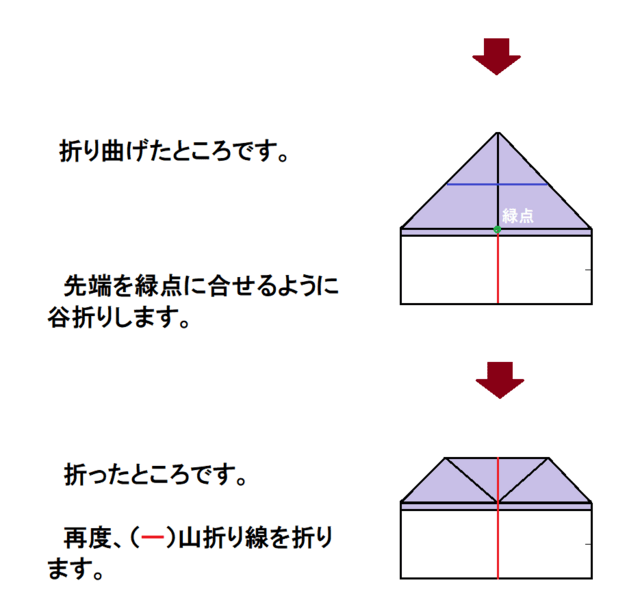

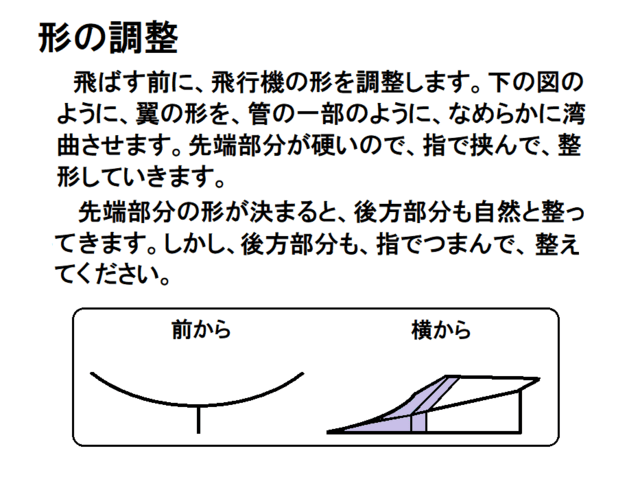

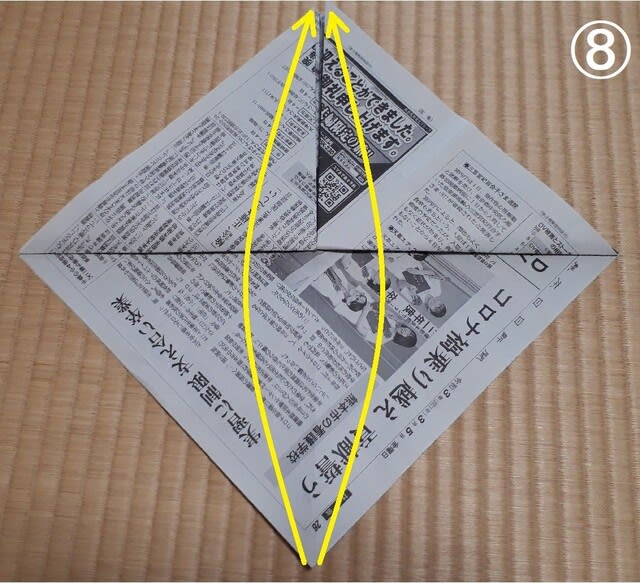

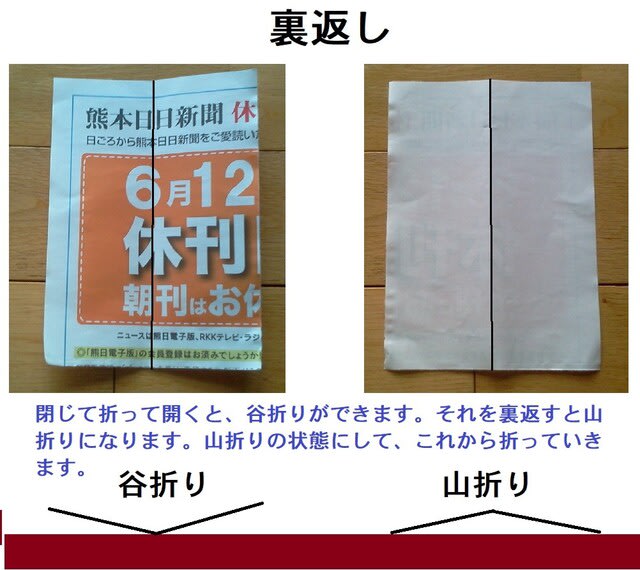

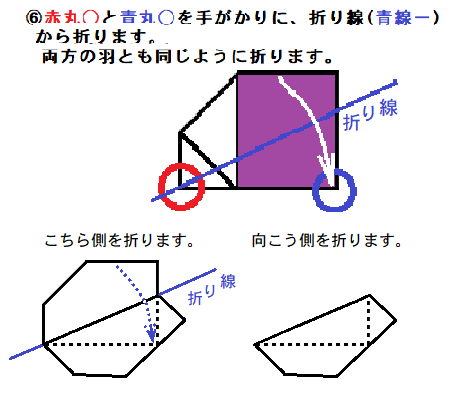

作り方と飛ぶ原理と遊び方を一気に説明しました。

2つ目からは自由に材料を取ってもらいます。

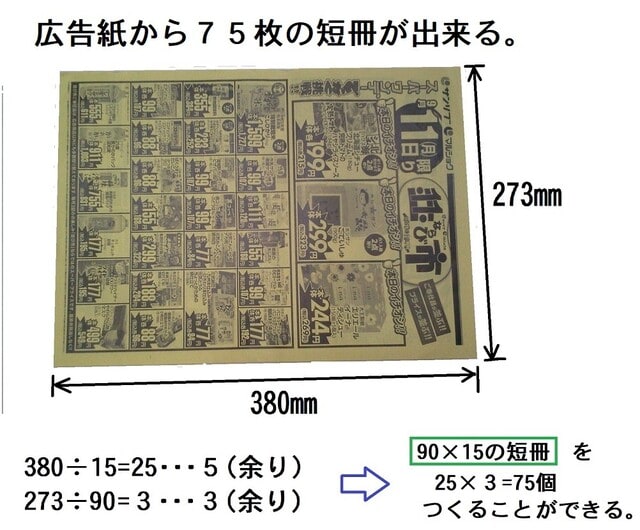

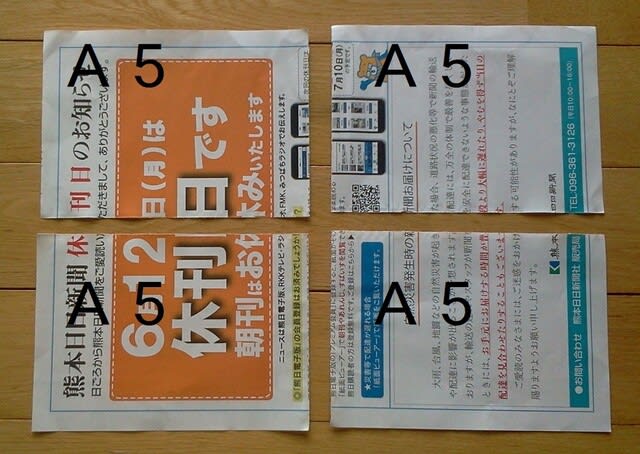

材料はこのように、切り出す前のものを提供します。

次ように、キッチンペーパーの芯から自分で切り出してもらいます。好きな色が選べますから子供たちにとっては好都合です。

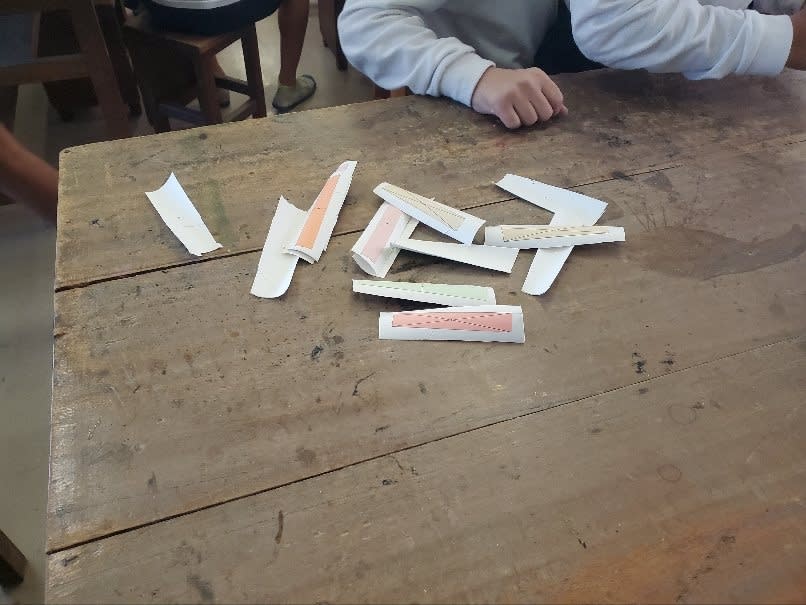

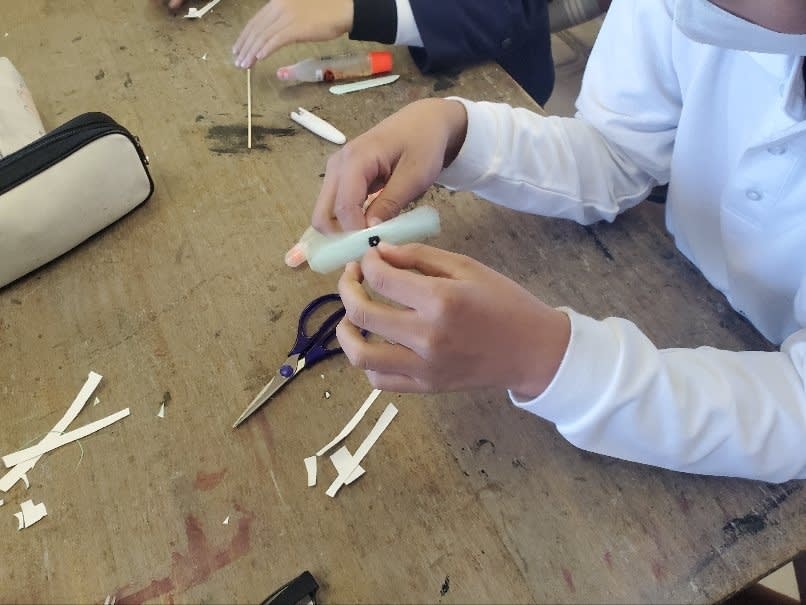

自分で切り取っています。

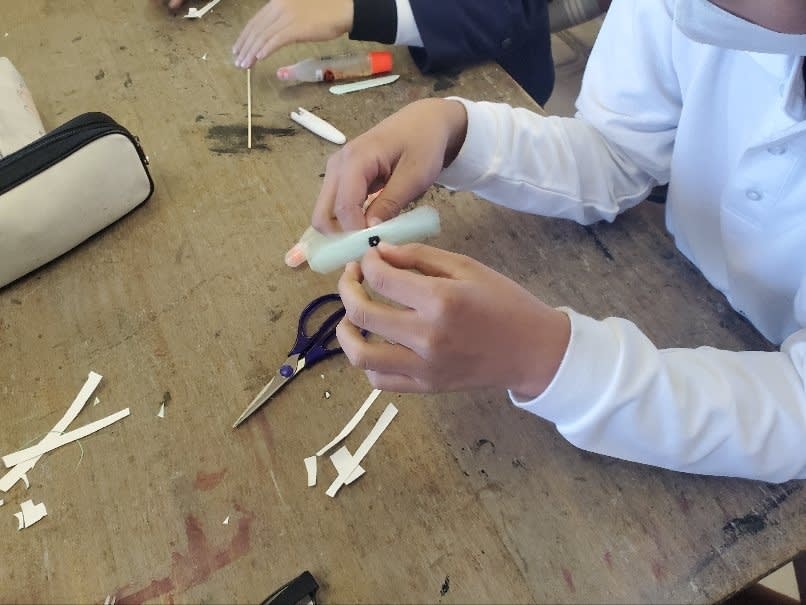

作っています。

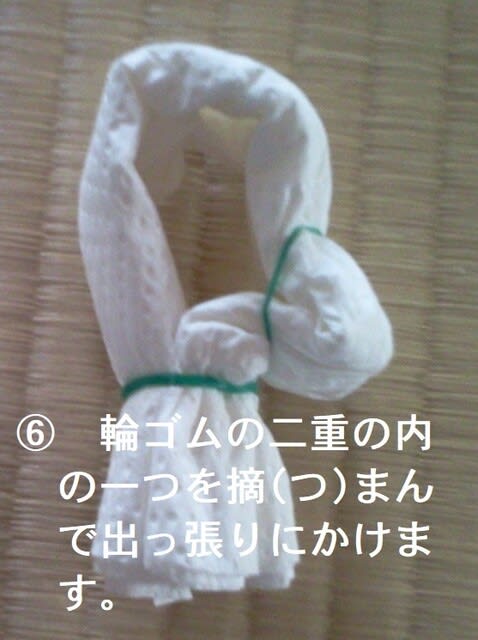

竹串の芯にプロペラ部を刺してノリ付けしてゴムで押さえる作業をしています。

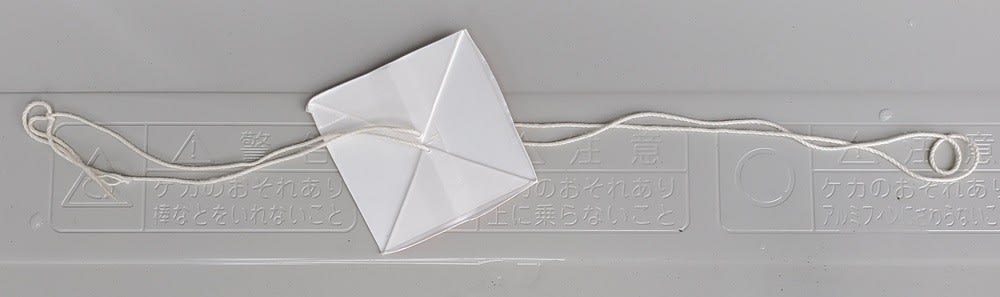

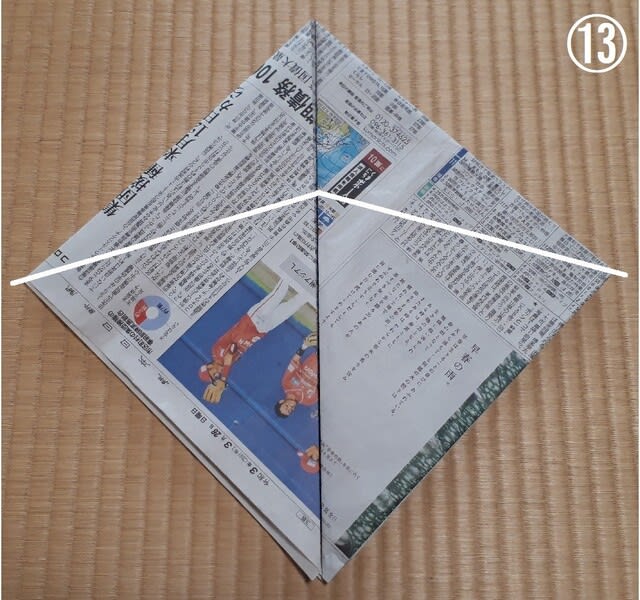

1人でこんなに作っています。目標は10個作るそうです。

竹串の芯にプロペラ部を刺してノリ付けしてゴムで押さえる作業をしています。

1人でこんなに作っています。目標は10個作るそうです。

このようにいっぱい作りたいとか、作って遊びたい、良く飛ぶ紙トンボを工夫したい、プロペラを二重にする児童と色々な考えで取り組んでいます。ボンヤリしている児童はいません。

教室の後ろでは〝跳び比べ〟が始まっています。〝天井まで跳んだ。〟と言っています。先生も一緒です。作って遊ぼうに先生も生徒もないですね。

そうしている間に45分の時間が過ぎてしまいました。希望する児童には材料を持ち帰ってもらいました。

2回目のスマホからの投稿です。スマホの写真は10M程もあって大きすぎるので、それを縮小して掲載しました。(スマホ投稿初心者)

ぼけたりおかしいところがあったら教えてください。