「菅前首相、ライドシェア解禁に意欲」って発言があって、急に、今さらながら「ライドシェア解禁」が話題になっているが…。

すでに世界中のまともな国ではライドシェアって禁止・規制されていて、なんで今さらそんなものを日本に導入しろなんて言ってんのか意味が分からん。

「タクシーが足りない」、だからライドシェアってロジックって、例えば医者が足りないから医大生に手術や診察をさせろと、弁護士が足らんから自分のような社労士や、司法書士・行政処理など法律に関係する弁護士資格がない士業に、専門外の裁判や法律行為で弁護をさせろとかというのと同じだと思うが…。

責任が取れないのよ。

ウーバーイーツみたいなフードデリバリーでは運ぶものが食品とかなんだが、ライドシェアの場合は運ぶものが「人の命」なんだが…。

しかも、今、「ライドシェアだーっ❕」って言っている菅義偉前首相・河野太郎・橋下徹・ホリエモン、そして日本をぶっ潰した張本人の竹中平蔵の頭の中って、どうも2016年ごろで停止しているようで…。

全自交労連が2023年8月16~24日にツイッターで「ライドシェアのここが駄目①~⑦」ってのを投稿しているので、ここで紹介しておく。

①「危ない」

②「低所得化の負のスパイラル」

③「ブラックボックス」

④「安定しない供給」

⑤「安定しない価格」

⑥「運営会社に遵法意識がない」

⑦「得をするのは誰か」

①「危ない」

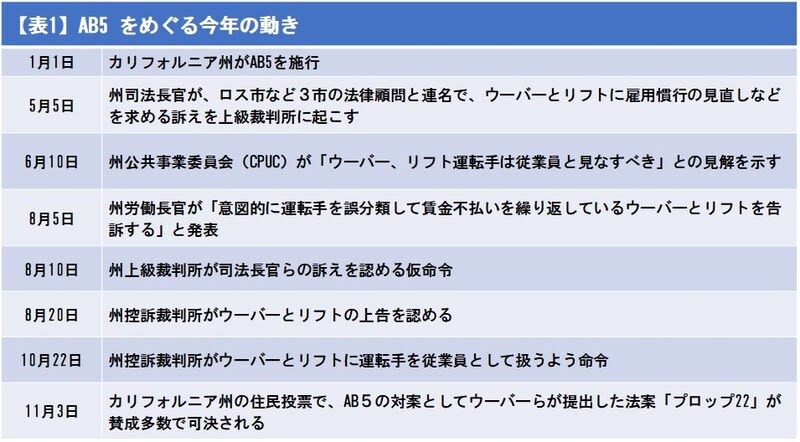

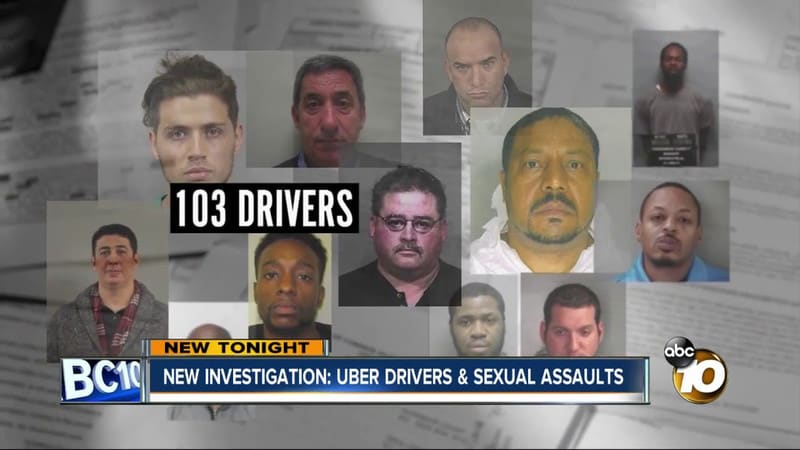

【1】輸送回数 日本タク=約5.6億回 米ライドシェア企業=約6.5億回【2】交通事故死者数 日本タク16人 米ライドシェア企業42人【3】身体的暴行による死者数 日本タク0人、米ライドシェア11人【4】性的暴行件数 日本タク19件、米ライドシェア998件!

日本のタクシーとアメリカの主要ライドシェア企業との比較(2020年のデータ)。これは国会で政府が答弁したデータです。

ソース:第211回通常国会 衆議院国土交通委員会 2023年3月22日

よく「ライドシェアは相互評価だからタクシーより安心」っていう人がいますが、事実ではありません。アメリカのテレビでは「ライドシェアに乗ってトラブルに会った人は是非、わが社に」という法律事務所のCMがたくさん流れているそうです。ドライバーの身元照会がずさんなためです。

公共交通を担うプロの職業ドライバーと、バイト感覚の素人ドライバーでは技術も心構えも背負う責任の重さも違います。今度触れますが、その相互評価のアルゴリズムもブラックボックスで全く透明性がないんです。

そして、日本のタクシーには世界のタクシーの中でも、トップレベルの安全性と品質がありますが、それは会社にドライバーの体調を含めた運行管理、車両管理、保険加入などが法律で厳格に義務付けられているから。ライドシェアに同じことはできません。

いま日本でコロナの影響が薄れ、インバウンドが急増し「タクシーがつかまりにくい」という利用者の声が高まっていることは、タクシー業界の労使として真摯に受け止めて対応しなければなりません。でもその解決策はライドシェア解禁じゃない。

タクシードライバーの低賃金を改善し、公共交通を支える労働の価値に相応しいだけの賃金を確保することこそ最優先。そしてタクシーを進化させていくことが必要です。浅い考えでライドシェアを導入すれば、どんな弊害が起きるのか、投稿していきたいと思います。

全自交ツイッター 2023.08.16

②「低所得化の負のスパイラル」

ライドシェア運転者は、個人事業主で社会保険も最低賃金も関係なし▽ガソリン代も保険も運転者の自腹▽海外の実例で、10年前は手数料20%⇒最近では売り上げの50~60%が手数料として引かれる。

こんな条件で働かされるのもイヤだし、こんな条件で働いてる人に命を預けるのもイヤでしょ。プラットフォーマーが手数料を上げてきても、労使交渉もできないんですよ。「個人事業主で労働者じゃないから」って。

どの国も最初だけはライドシェアドライバーの収入は良いんです。でもすぐに搾取されるだけの存在になります。例えば、2014年ニューヨークでタクシーからウーバードライバーに転身した人はこう語りました。

最初の1年は週に1500~2000ドル稼げたが、2年目からウーバー側の運賃値下げや手数料値上げ、ドライバーの増加によって収入が激減。2年間で最終的に運賃は35%引き下げられた。またウーバーは売上税をドライバーに払う金から違法に控除していた。

インドでは2015年の収入が2018年には4分の1になりました。日本のUberEatsも同じでしたよね

アメリカには約90万人のウーバーのドライバーがいるそうですが、毎月5万人ほどが入れ替わるそうです。それだけ定着率が低い。ちなみに日本のタクシー乗務員の平均勤続年数は10.8年。全自交組合員に限れば12.8年になります。

そもそも既得権益なんて攻撃されるけど、日本のタクシー乗務員の収入は低すぎるんです。年収は全産業平均と比べて135万円低く、男性の全産業平均と比べれば191万円安い。これのどこが既得権益なのか。

この現状でライドシェアが解禁されたらどうなるか。タクシーの運転者の賃金もライドシェアの運転者の賃金もドンドン下がる。時間当たりの収入が下がれば、働く時間を長くするしかありません。低賃金・過労・睡眠不足で運転する人の車にあなたは命を預けることができますか。

実際に、ライドシェアの導入により、生活苦となって自殺したタクシードライバーはニューヨークで8人、台湾で12人、オーストラリアで4人、世界中で相次いでいます。人の移動する権利を守るタクシードライバーの仕事の価値はそんなに安いものなのでしょうか。

世界中でタクシーの台数と運賃には国の規制がかかっています。無制限に台数を増やし、市場原理だけの価格競争を導入すれば、過当競争を招いて、運転者の健康や利用者の命、交通の安全が損なわれることがわかっているからです。ライドシェアで車を増やせばいいというのは短絡的すぎます。

全自交ツイッター 2023.08.17

③「ブラックボックス」

ライドシェアの問題点の一つに透明性のなさがあります。UberやLyftなどのプラットフォーマーは運賃や報酬を決めるアルゴリズムをブラックボックスにしており、公平性・透明性が担保されません。

また、同じ時間に同じ出発地から同じ目的地まで利用しても、よく使う客と初めての客で運賃が違う(初めての客に安くする)ことも。天気や需要で運賃を変動させるだけでなく、個人情報まで紐づけて運賃を決めるダイナミックプライシングを行っているようですが、詳細は非公開。

乗客に示した運賃とドライバーに示した運賃が違うこともあるそうです。イギリスでは、運賃や報酬の不透明性・不正を検証するため、ドライバーがスマホを2台使って、利用者側に提示された運賃を調べると、それが「不正行為」としてアカウント停止になった事例があります。

ひげを剃っただけで顔認証ができず一方的にアカウント停止された事例が報告されています。抗議しても門前払いです。一方的なアカウント停止=解雇です。こんなに簡単に解雇することが許されていいのでしょうか。

今年カリフォルニア州のライドシェアドライバー810人に行われたアンケートでは、①8割が専業ドライバー②3分の2の人が、一時的または永久のアカウント停止を経験③アカ停されたケースの3割で「理由が示されなかった」④アカ停された人の内、18%が商売道具のマイカーを手放し、12%は自宅も失った。

「ライドシェアが解禁されたら俺も働く」という人もいますが、運営側がどれだけ理不尽なことをしてくるのか。そのことを知らないとしか思えません。

ドライバー管理もアルゴリズムで行われます。本来好きな時間に好きなだけ働けるはずなのに、インセンティブ(何時間以内に何件仕事したら報酬アップ等)を駆使して、ドライバーをあおります。

ゲーム感覚で仕事をするドライバーは安全よりもノルマ達成を優先に。これって、日本のUberEatsでも「クエスト」って言って問題になりましたよね。自転車でも一部の乱暴運転が問題になってるのに、それを車でされたらって想像するだけで怖くないですか。

ちなみに日本のタクシーの場合は売り上げが上げるほど歩合率が高まる「累進歩合」という賃金体系は厚生労働省から禁止されています。

全自交ツイッター 2023.08.18

④「安定しない供給」

日本のライドシェア推進派は「過疎地でライドシェア」なんて言いますが、おとぎ話です。今回は供給と価格の面でライドシェアの駄目なところを見ていきましょう。

まずは供給の面。日本の人口減少と高齢化は本当に深刻です。地方のタクシー会社は需要がなく、利益を出せない構造になっています。そこにライドシェアを導入すれば問題は解決するのでしょうか。いいえもっと悪化します。

お客さんがいない場所では、ライドシェアも機能しません。「副業で空いた時間に」なんてことを言う人もいますが、儲からない場所で待機なんてしません。需要のある場所と時間を選んで仕事をします。仮にボランティア精神でがんばってくれる人がいても、それって長続きしますか?

一方でタクシー会社は需要の少ない地域や時間でも、なんとか供給を維持しようと努力しています。深夜でも例え 1 台でも車を動かして無線がつながるように。それが公共交通の使命です。でもライドシェアが解禁されて美味しい仕事だけをつまんでいったら、会社はもちません。

またタクシーは採算の取れない地域でも自治体と協力しながらデマンドや乗合のタクシーを運行するなど、工夫して地域の足を守る努力もしています。同じことがライドシェアにできますか?

タクシーがなければ、市役所はどこに交通空白地対策の話をもっていけばいいのですか?仮にプラットフォーマーが市役所の提案する話に乗ってきても、ドライバーに指示することはできません。個人事業主で、雇用関係がないわけですから。

また今のタクシードライバーの多くは障害者や高齢者の送迎について研修を受けていますが、ライドシェアドライバーに同じことを求められますか?雇用されてないのに。

過疎地の交通を維持するために、魔法のような手段はありません。移動手段の確保は「交通税」といった目的税の創設も含め、国や自治体で考えなくてはなりません。こんなこと言うと「増税反対!」って言われますね。

でも、地域から交通手段がなくなれば、住民が減って地価は下がり、自治体全体の税収が低下していくジリ貧状態になります。総合的に考える必要があります。

全自交ツイッター 2023.08.21

⑤「安定しない価格」

価格の安定性の問題を指摘したいと思います。ライドシェアが導入されたら、最初の内は「安い!」となるでしょう。投資マネーなどで潤ってますから、最初は損を覚悟の低い料金でタクシーの需要を奪いにきます。でもその後は?

ライドシェアのダイナミックプライシングは、時と場所によってはメチャクチャ高い料金を請してきます。「こんなに高いなら、タクシーの方がよかった。朝でも夕方でも雨の日も同じ運賃で乗れたのに」と思っても、もう手遅れ。もうタクシー会社は潰れてしまって存在しません。

海外では、テロや災害が起きて、急いで逃げたい人が殺到した時に、むちゃくちゃ値段が上がった事例もあります。ドライバーが共謀し値段を吊り上げるためにあえてアプリを一斉に切って、アルゴリズムに車が足りないと判断させて値段を上げるなんて事例もあります。

また以前にも書きましたが、よく使う利用者と初めての利用者で値段が違うなんてこともあるようです。でも詳しい仕組みはブラックボックス。価格に関して安定性も透明性も望めません。

全自交ツイッター 2023.08.22

⑥「運営会社に遵法意識がない」

Uber創業者のトラビス・カラニックの発言「法律は後からついてくる」。違法だとわかっていてもまずはサービスを始め、裁判で争っている間に、既成事実をつくるのが元々のUberのビジネスモデルでした。

カラニック時代のUberは警察の捜査をあざむくソフトや利用者の個人情報を盗むソフトを開発して使用したり、他社の情報を盗むためのチームを社内につくったり、セクハラがまん延したり、人種差別を放置するという悪質な企業風土を持っていました。

カラニックは2017年に経営から引いていますが、その後も別のルール違反が明らかになっています。

最近は個人事業主と言っても労働者に対する権利が適用されるという判例が世界各地で相次いでいますが、Uberは負けるとわかっていても、裁判を最後まで引っ張り、負けた後もルールを守らないのです。

イギリスではドライバーへの最低賃金の支払いを命じる最高裁判決が出ましたが、判決後も運転中しか最低賃金を払わず、待機中は未払いというルール違反を続けています。

ちなみにヨーロッパでは、厳密に言うともうライドシェアは認められていません。欧州司法裁判所が2017年12月「ウーバーはマッチングサービスではなく運輸業」という判決を出したからです。

判決は欧州全域に適用されるので、いまヨーロッパで営業中のUberは、ハイヤー配車サービスでライドシェアではないのです。台湾でも韓国でも一旦上陸した後に撤退しました。世界的にもライドシェアってけっこう「オワコン」なんですね。

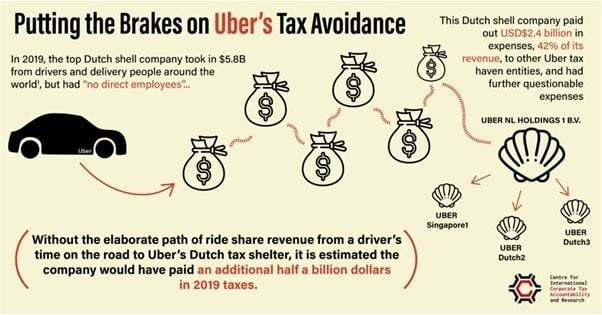

世界的な税金逃れの問題もあります。2019年、Uberは世界で58億ドルの営業利益を上げたが、50社以上のトンネル会社を使って46億ドルの営業損失に転換する操作を行ったと報道されました。

バミューダ諸島などのタックスヘイブンも活用し、各国政府に対する税金の支払いをとことん回避する手法です。ライドシェアが仕事をする場所は道路ですが、道路を造り維持する原資は税金です。まともに税金も払わず利益だけをかすめ取る企業をのさばらせていいのでしょうか。

全自交ツイッター 2023.08.23

⑦「得をするのは誰か」

ずっとシリーズで投稿してきましたが、これが最終回。ライドシェアで働く者も利用者も得なんてしないと伝えてきました。では誰が得をするのか。

ライドシェア導入で得をするのは、運営するプラットフォーマーと、そこに出資している会社です。いま日本でライドシェア推進を掲げている人。代表格の一人が橋下徹さんですね。その主張が掲載された新書のブランド「SB新書」って言います。ソフトバンク系列です。

そういえば、Zホールディングスの川邊健太郎会長。この人もすごいライドシェア言いまくってます。国の会議でも提案しました。で、Zホールディングスもソフトバンクのグループですね。みんな「国民のために」とか言いますね。本当ですかー?なんか気持ち悪く思いませんか。

2016年3月、楽天の三木谷さんは、アメリカのライドシェア「Lyft」に3億ドルを出資し、その翌月に、「新経済連盟」の会長として、政府にライドシェア解禁を要求しました。今起きているのは同じことでは。

ソフトバンクビジョンファンドが東南アジアのライドシェア「grab」やインドの「Ola」など、複数のライドシェアの企業に投資をしているのは周知の事実。詳しく知りたい方は「孫正義の無謀な投資がもたらすもの」で検索してみてください。詳細なレポートがあります。

私たち、ハイヤー・タクシー産業で働く労働者が、ライドシェア阻止を訴えるのは、生活を守り、乗客の命と安全を守り、地域の移動の足を守るためです。いまや菅前首相まで、解禁論を主張し、非常に危うい状況に突入しました。志ある皆さん一緒に闘っていきましょう。

全自交ツイッター 2023.08.24

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/350bffdb.2914552e.350bffdc.2832d752/?me_id=1280791&item_id=10000210&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgoo-kogiku%2Fcabinet%2Fwagashi%2Fkkt_sn201909.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2e9f1f4d.56211d23.2e9f1f4e.20387a3d/?me_id=1406154&item_id=10000300&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fforc-wear%2Fcabinet%2F202302%2F904029%2F904029-904030-sum.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18bfa755.bb912127.18bfa756.dcb862a9/?me_id=1224379&item_id=10035494&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdarkangel%2Fcabinet%2F2023_newitem%2F04-01%2F3510-01.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18bfa755.bb912127.18bfa756.dcb862a9/?me_id=1224379&item_id=10035533&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdarkangel%2Fcabinet%2Fevent%2F2018%2F2823v10626.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18bfa755.bb912127.18bfa756.dcb862a9/?me_id=1224379&item_id=10035358&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdarkangel%2Fcabinet%2F2023_newitem%2F09952306%2Fimgrc0101137115.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)