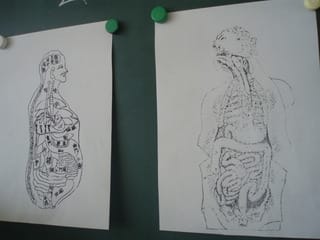

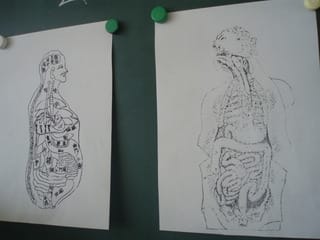

「中国の医学書の人体図」と「解体新書の人体図」を同時に提示する。

子どもたちは、こういう「気持ち悪い(?)」絵が大好き。

盛り上がる。

どちらも医学書であることを説明した後

=======================

もし自分が手術をしてもらう場合、

どちらの医学書を使って手術してもらいたいか

=======================

と発問した。

子どもたちは、「解体新書」を選択した。

このように、江戸時代後半、「医学」が進歩してきたことを確認し、

その他にも様々な学問が発達していったことを伝える。

子どもたちは自然に学習課題を設定する。

■■■■■■■■■■■■■■■

新しい学問は、世の中に

どのような影響を与えたのか

■■■■■■■■■■■■■■■

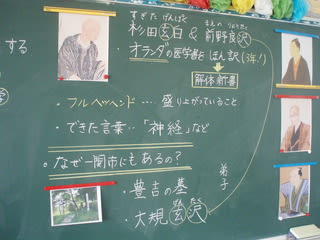

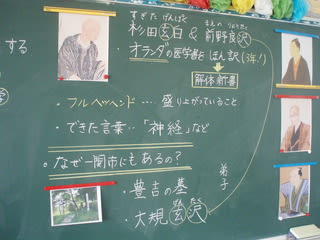

杉田玄白を紹介し、オランダの医学書を翻訳していった苦労を調べる。

「フルヘッヘンド」(←ターヘルアナトミアには、なかったという説もある)から、

「盛り上がる」=「鼻・胸」=「落ち葉の集まり」

などの説明で、当時の苦労を読み取る。

そして、解剖の見学の図から、日本で初めて「腑分け」をしたことについて調べる。

すると、子どもたちが

==================

先生、(春に行った)市の博物館で

解体新書が展示されてましたよね

==================

と言ってきた。

そこで、なぜ、一関市と解体新書がつながっているのかを

説明した。

一つは「豊吉の墓」

市内にあり、「腑分け」をされた罪人の墓だ。

日本の歴史の中でもかなり早い段階で腑分けを行った場所であり、

そんな場所が身近にあったことを子どもたちは驚いていた。

もう一つは「大槻玄沢」

一関市の有名人、大槻三賢人。

医者である玄沢は、師匠の杉田玄白、前野良沢の字を一字ずつもらって

「玄沢」と名乗っている。

その辺りは「地域教材」の良さ。

子どもたちの食いつきも良かった。

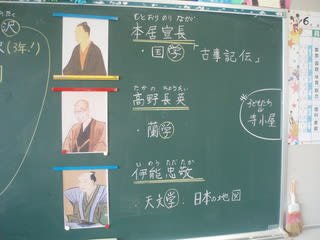

その後

医学の他にどんな学問が広がったかを調べ学習。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

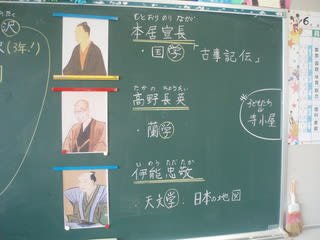

・本居宣長=国学(古事記伝)

・高野長英=蘭学(幕府の政策を批判)

・伊能忠敬=天文学(測量で日本地図を作製)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

ただ、調べるだけでは定着しないので、

エピソードとともに説明。

・高野長英が奥州市出身で、液体で顔を焼いて整形したこと

・伊能忠敬は50歳を過ぎてから勉強を始め、海岸線をひたすら歩いたこと

などは、子どもたちは興味津々で聞いていた。

エピソード記憶で、しっかり定着を図りたいと思った。

準備や教材研究が若干足りない1時間だったが、なんとか流れて、良かった。

子どもたちは、こういう「気持ち悪い(?)」絵が大好き。

盛り上がる。

どちらも医学書であることを説明した後

=======================

もし自分が手術をしてもらう場合、

どちらの医学書を使って手術してもらいたいか

=======================

と発問した。

子どもたちは、「解体新書」を選択した。

このように、江戸時代後半、「医学」が進歩してきたことを確認し、

その他にも様々な学問が発達していったことを伝える。

子どもたちは自然に学習課題を設定する。

■■■■■■■■■■■■■■■

新しい学問は、世の中に

どのような影響を与えたのか

■■■■■■■■■■■■■■■

杉田玄白を紹介し、オランダの医学書を翻訳していった苦労を調べる。

「フルヘッヘンド」(←ターヘルアナトミアには、なかったという説もある)から、

「盛り上がる」=「鼻・胸」=「落ち葉の集まり」

などの説明で、当時の苦労を読み取る。

そして、解剖の見学の図から、日本で初めて「腑分け」をしたことについて調べる。

すると、子どもたちが

==================

先生、(春に行った)市の博物館で

解体新書が展示されてましたよね

==================

と言ってきた。

そこで、なぜ、一関市と解体新書がつながっているのかを

説明した。

一つは「豊吉の墓」

市内にあり、「腑分け」をされた罪人の墓だ。

日本の歴史の中でもかなり早い段階で腑分けを行った場所であり、

そんな場所が身近にあったことを子どもたちは驚いていた。

もう一つは「大槻玄沢」

一関市の有名人、大槻三賢人。

医者である玄沢は、師匠の杉田玄白、前野良沢の字を一字ずつもらって

「玄沢」と名乗っている。

その辺りは「地域教材」の良さ。

子どもたちの食いつきも良かった。

その後

医学の他にどんな学問が広がったかを調べ学習。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

・本居宣長=国学(古事記伝)

・高野長英=蘭学(幕府の政策を批判)

・伊能忠敬=天文学(測量で日本地図を作製)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

ただ、調べるだけでは定着しないので、

エピソードとともに説明。

・高野長英が奥州市出身で、液体で顔を焼いて整形したこと

・伊能忠敬は50歳を過ぎてから勉強を始め、海岸線をひたすら歩いたこと

などは、子どもたちは興味津々で聞いていた。

エピソード記憶で、しっかり定着を図りたいと思った。

準備や教材研究が若干足りない1時間だったが、なんとか流れて、良かった。