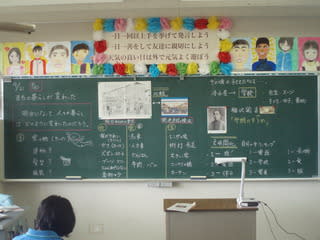

前時の復習として、明治政府が行った改革を振り返る。

そして、国の施策と比較しながら、「人々」の生活の変化に目を向けさせた。

その際に提示したのが「あんぱん」

(今朝、コンビニで購入)

=============

何パンでしょう?

=============

と問うと、子どもたちはみんな、

「あんぱん」

と答えた。

そうか、、、と実際に食してみると、

確かにあんが入っていた(当たり前か)

子どもたちは大絶叫。

===========================

「ずるーい! 」

」

「先生ばっかり~~ 」

」

「僕たちも腹減ってるのに~~ 」

」

「別に食べなくても、手で割ってみればいいじゃな~い 」

」

「先生、いつも食べ物関係を出すと、食べますよね 」

」

===========================

などと、言いたい放題。

思わず苦笑い。

++++++++++++++++++++++

・先生だって(ダイエット中で)

食べたくないのに無理矢理食べているんだぞ

++++++++++++++++++++++

と言うと、さらに絶叫(苦笑)

明治時代になって、新しい食文化としてパンが入ってきたこと。

日本人に合うようにあんが入っていることを紹介した。

閑話休題

そんなこんなで自分たちの身近なところでも、

生活の変化が起きたことを確認した後、課題設定。

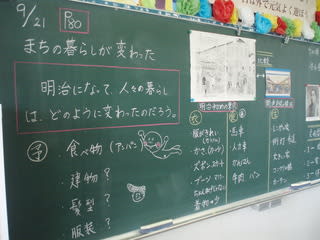

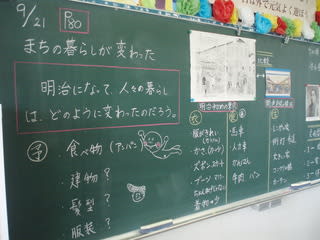

■■■■■■■■■■■■■■■■■

明治になって、人々の暮らしは

どのように変わったのだろう。

■■■■■■■■■■■■■■■■■

予想をさせると、衣食住に関わって

たくさんの子どもたちから様々な意見が出てくる。

やっぱり自分の生活にかかわった内容だと、想像しやすいようだ。

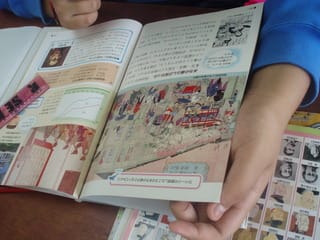

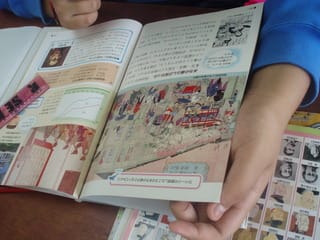

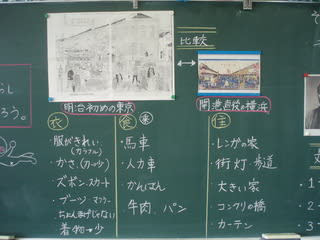

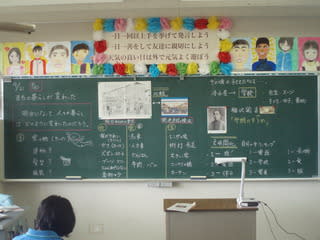

予想後にいよいよ追究。

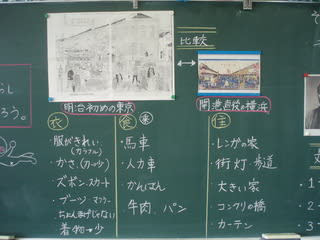

「明治初め頃の東京の様子」という資料と

「開港直後の横浜」という資料を比較させながら、

生活の変化について読み取らせた。

========================

資料を見て「分かったこと」「気づいたこと」

「疑問に思ったこと」を箇条書きでまとめなさい。

========================

ずいぶん久しぶりに、この指示を出した。

たくさんの情報を読み取らせる価値が、この資料にはある。

子どもたちは時間をかけてたっぷりと情報を読み取った。

そして、それを衣食住の3観点で整理する。

本当に細かいところまで読み取っていて、毎回のことながら感心する。

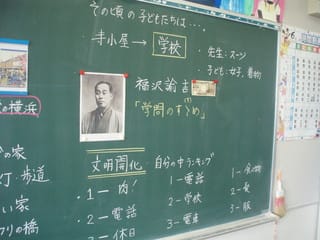

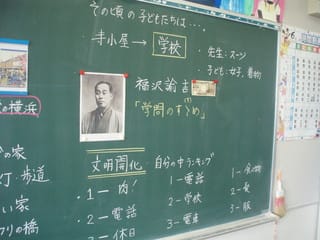

まとめた後、この資料には「子ども」があまり登場しないことに気づかせた。

========================

この時代の子どもは、どこに行っていたんだろう?

========================

と発問し、調べさせる。

すると、子どもたちは「学校」に行っていたことを教科書資料から読み取った。

絵資料「小学校の授業の様子」と、以前学習した「寺子屋」の様子を比較しながら、

当時の子どもたちにとってはどのような変化が起きていたのかを調べた。

また、グラフ(学校に通った子どもの人数の割合)から、

明治の間に、多くの子どもが学校へ通えるようになったことも確認した。

このグラフを見ながら、ある子が

==================

うちの学校はどうだったんだろう?

==================

とつぶやいた。

そこですかさず子どもたちに問う。

======================

君たちの通っているY小学校は、

いつ頃できたのでしょう?

======================

子どもたちは、昭和、平成など、いろいろ予想を立てる。

実は、学校のホールに学校の沿革史が掲示されてある。

そこへ行き、グラフと比較しながら、学校の歴史を確かめた。

すると

==========

明治4年 開校

==========

とあった。

驚く子どもたち。

学制が公布されてまもなく、自分たちの学校は作られていた。

その歴史の重みに、子どもたちは感動していたようだった。

明治後半に就学率がほぼ100%になったことをグラフで確認後、

このように日本に「学校教育」がしっかりと定着した理由は何だったのかを

教科書資料等で調べる。

その際に、キーパーソンとして登場してくるのが「福沢諭吉」だ。

1万円札を活用して、「福沢諭吉」の調べ学習。

=======================

なぜ、福沢諭吉は1万円という、最高ランクのお札に

登場しているのか?

========================

と投げかけた。

福沢諭吉が「勉強の大切さ」をしっかり主張したからこそ、

今の勤勉(だと言われる)日本があることを理解させた。

これらの生活の変化を「文明開化」という言葉でおさえた後、

資料集等を活用しながら、

明治時代に始まった制度や文化について調べさせた。

============

・郵便制度

・日曜日

・太陽暦

・食事関係の変化

・電話

============

子どもたちは喜んで調べ学習を行った。

冒頭にも書いたが、このように自分たちの身近な生活と

関連する内容は、楽しいらしい。

学習のまとめとして

======================

文明開化による生活の変化は、

現代の生活にも大きく影響しています。

(これらの変化のうち)

今の自分にとってうれしかったものをランキングで

3つまで書きなさい。

======================

と指示を出した。

・理由を書くこと

・「もしその変化がなかったら・・」現代はどうなっているかを予想

という細かいルールを設定。

ただ発表するだけではなく、言語活動をしっかり行わせることを意識した。

若干時間をオーバーしてしまったが、子どもたちは一生懸命かつ楽しそうに書いていた。

発表も盛り上がる。

捉え方もやはりそれぞれ。

個性が表れて面白かった。

※

いつもなら、この授業は

==============

・日本刀(模造刀)

・あんぱん

・木村安兵衛の画像

==============

の3点セットで導入を行う。

刀を捨てた武士が、パン屋を開き、試行錯誤の末に

日本人の味覚にあった「あんぱん」を開発する。

という話をベースに授業を進めていた。

それはそれで盛り上がるのだが、

今回は教科書の資料を中心に進めた

ベーシックな流れになったが、これはこれで良かったと思った。

(後半の板書がかなり雑になってしまったのが、反省点)

そして、国の施策と比較しながら、「人々」の生活の変化に目を向けさせた。

その際に提示したのが「あんぱん」

(今朝、コンビニで購入)

=============

何パンでしょう?

=============

と問うと、子どもたちはみんな、

「あんぱん」

と答えた。

そうか、、、と実際に食してみると、

確かにあんが入っていた(当たり前か)

子どもたちは大絶叫。

===========================

「ずるーい!

」

」「先生ばっかり~~

」

」「僕たちも腹減ってるのに~~

」

」「別に食べなくても、手で割ってみればいいじゃな~い

」

」「先生、いつも食べ物関係を出すと、食べますよね

」

」===========================

などと、言いたい放題。

思わず苦笑い。

++++++++++++++++++++++

・先生だって(ダイエット中で)

食べたくないのに無理矢理食べているんだぞ

++++++++++++++++++++++

と言うと、さらに絶叫(苦笑)

明治時代になって、新しい食文化としてパンが入ってきたこと。

日本人に合うようにあんが入っていることを紹介した。

閑話休題

そんなこんなで自分たちの身近なところでも、

生活の変化が起きたことを確認した後、課題設定。

■■■■■■■■■■■■■■■■■

明治になって、人々の暮らしは

どのように変わったのだろう。

■■■■■■■■■■■■■■■■■

予想をさせると、衣食住に関わって

たくさんの子どもたちから様々な意見が出てくる。

やっぱり自分の生活にかかわった内容だと、想像しやすいようだ。

予想後にいよいよ追究。

「明治初め頃の東京の様子」という資料と

「開港直後の横浜」という資料を比較させながら、

生活の変化について読み取らせた。

========================

資料を見て「分かったこと」「気づいたこと」

「疑問に思ったこと」を箇条書きでまとめなさい。

========================

ずいぶん久しぶりに、この指示を出した。

たくさんの情報を読み取らせる価値が、この資料にはある。

子どもたちは時間をかけてたっぷりと情報を読み取った。

そして、それを衣食住の3観点で整理する。

本当に細かいところまで読み取っていて、毎回のことながら感心する。

まとめた後、この資料には「子ども」があまり登場しないことに気づかせた。

========================

この時代の子どもは、どこに行っていたんだろう?

========================

と発問し、調べさせる。

すると、子どもたちは「学校」に行っていたことを教科書資料から読み取った。

絵資料「小学校の授業の様子」と、以前学習した「寺子屋」の様子を比較しながら、

当時の子どもたちにとってはどのような変化が起きていたのかを調べた。

また、グラフ(学校に通った子どもの人数の割合)から、

明治の間に、多くの子どもが学校へ通えるようになったことも確認した。

このグラフを見ながら、ある子が

==================

うちの学校はどうだったんだろう?

==================

とつぶやいた。

そこですかさず子どもたちに問う。

======================

君たちの通っているY小学校は、

いつ頃できたのでしょう?

======================

子どもたちは、昭和、平成など、いろいろ予想を立てる。

実は、学校のホールに学校の沿革史が掲示されてある。

そこへ行き、グラフと比較しながら、学校の歴史を確かめた。

すると

==========

明治4年 開校

==========

とあった。

驚く子どもたち。

学制が公布されてまもなく、自分たちの学校は作られていた。

その歴史の重みに、子どもたちは感動していたようだった。

明治後半に就学率がほぼ100%になったことをグラフで確認後、

このように日本に「学校教育」がしっかりと定着した理由は何だったのかを

教科書資料等で調べる。

その際に、キーパーソンとして登場してくるのが「福沢諭吉」だ。

1万円札を活用して、「福沢諭吉」の調べ学習。

=======================

なぜ、福沢諭吉は1万円という、最高ランクのお札に

登場しているのか?

========================

と投げかけた。

福沢諭吉が「勉強の大切さ」をしっかり主張したからこそ、

今の勤勉(だと言われる)日本があることを理解させた。

これらの生活の変化を「文明開化」という言葉でおさえた後、

資料集等を活用しながら、

明治時代に始まった制度や文化について調べさせた。

============

・郵便制度

・日曜日

・太陽暦

・食事関係の変化

・電話

============

子どもたちは喜んで調べ学習を行った。

冒頭にも書いたが、このように自分たちの身近な生活と

関連する内容は、楽しいらしい。

学習のまとめとして

======================

文明開化による生活の変化は、

現代の生活にも大きく影響しています。

(これらの変化のうち)

今の自分にとってうれしかったものをランキングで

3つまで書きなさい。

======================

と指示を出した。

・理由を書くこと

・「もしその変化がなかったら・・」現代はどうなっているかを予想

という細かいルールを設定。

ただ発表するだけではなく、言語活動をしっかり行わせることを意識した。

若干時間をオーバーしてしまったが、子どもたちは一生懸命かつ楽しそうに書いていた。

発表も盛り上がる。

捉え方もやはりそれぞれ。

個性が表れて面白かった。

※

いつもなら、この授業は

==============

・日本刀(模造刀)

・あんぱん

・木村安兵衛の画像

==============

の3点セットで導入を行う。

刀を捨てた武士が、パン屋を開き、試行錯誤の末に

日本人の味覚にあった「あんぱん」を開発する。

という話をベースに授業を進めていた。

それはそれで盛り上がるのだが、

今回は教科書の資料を中心に進めた

ベーシックな流れになったが、これはこれで良かったと思った。

(後半の板書がかなり雑になってしまったのが、反省点)