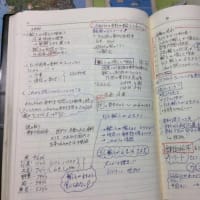

豊臣秀吉の学習。

豊臣秀吉の生い立ちについてエピソードを紹介し、

興味を持たせたところで、課題提示。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

秀吉は、どのような国づくりを

行ったのだろう

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ひととおり、予想させた後、追究の時間。

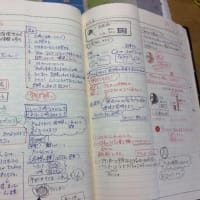

まずは、検地尺の実物大模型を提示。

これがなんだか分かれば、秀吉の国づくりの目的がわかるよ

と煽る。

そして、一体何をする道具なのかを予想させる。

子どもたちはいろいろな意見を出すが、

どうやら「定規じゃないか」という考えに収束する。

============================

では、この定規が使われていることがわかる資料を

教科書から探しましょう

============================

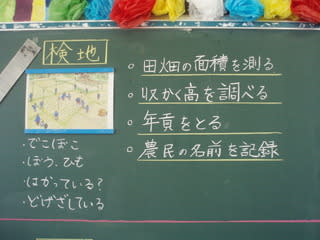

子どもたちは、検地の様子(想像図)の資料を探し当てる。

そこから、資料の読み取り。

=========================

田んぼの大きさが違う

定規を使って測っている

役人がいる

農民が土下座している

ひもで何かを測ってい

==========================

など、とにかく沢山の情報を読み取る。

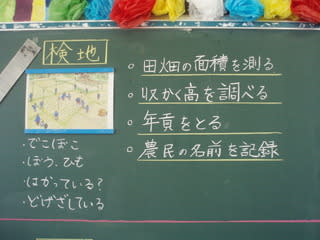

そこから、秀吉の検地について

・どんなものだったのか?

・なぜこんなことをしたのか

ということをメインに調べさせる。

=========================

・全国に家来を派遣して村ごとに検地を行ったこと

・田畑の面積を測ったこと

・土地の善し悪しや収穫高を調べたこと

・耕している農民の名前を記録したこと

=========================

を子どもたちはまとめた。

次に「刀狩」の想像図を提示。

このイラストから、どんなことを行っているのかを想像させ、

そして調べ学習。

内容とその目的を中心に調べさせた。

====================

・農民が田畑を捨てることを禁じたこと

・農民が一揆を企てることを禁じたこと

・農民が武士や町民になることを禁じたこと

=====================

などを子どもたちはまとめる。

なおかつ、メインの

「刀や鉄砲をとりあげた」

ということに関しては、実物を提示。

模造刀の切っ先や、火縄銃の銃口を子どもたちに向けると、やはり教室に緊張感が走る。

この武器を農民たちや寺社が当然のように持っていたことを説明。

(この詳しい話は、昨年度センターで同僚の先生から教えていただいた。)

秀吉が刀狩を行った必然性についても理解をさせる。

最後に、秀吉の朝鮮出兵について触れ、学習のまとめへ。

課題は

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

秀吉は、どのような国づくりを

行ったのだろう

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

だった。

そこで、まとめとして秀吉の目指した国づくりを

~~な国

ということでまとめさせた。

前時の信長で調べた

・戦争

・しくみ

・外国

の観点で、子どもたちは自分の言葉でまとめていた。

ここで45分が終了。

※

いろいろと途中で迷いがあったが、子どもたちの反応から見ても

今回はしっかり流れた授業であったと思う。

本当はいろいろと言いたいこと(思ったこと)がある。

この場面は昨年度、研究の対象として授業をした場面だった。

メインのところをガラッとかえて授業をした。

(分かる方は本当に分かると思う)

その点で、様々なことを考えた。

一言で言えば、

「自分の力不足を改めて痛感した」ということである。

豊臣秀吉の生い立ちについてエピソードを紹介し、

興味を持たせたところで、課題提示。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

秀吉は、どのような国づくりを

行ったのだろう

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ひととおり、予想させた後、追究の時間。

まずは、検地尺の実物大模型を提示。

これがなんだか分かれば、秀吉の国づくりの目的がわかるよ

と煽る。

そして、一体何をする道具なのかを予想させる。

子どもたちはいろいろな意見を出すが、

どうやら「定規じゃないか」という考えに収束する。

============================

では、この定規が使われていることがわかる資料を

教科書から探しましょう

============================

子どもたちは、検地の様子(想像図)の資料を探し当てる。

そこから、資料の読み取り。

=========================

田んぼの大きさが違う

定規を使って測っている

役人がいる

農民が土下座している

ひもで何かを測ってい

==========================

など、とにかく沢山の情報を読み取る。

そこから、秀吉の検地について

・どんなものだったのか?

・なぜこんなことをしたのか

ということをメインに調べさせる。

=========================

・全国に家来を派遣して村ごとに検地を行ったこと

・田畑の面積を測ったこと

・土地の善し悪しや収穫高を調べたこと

・耕している農民の名前を記録したこと

=========================

を子どもたちはまとめた。

次に「刀狩」の想像図を提示。

このイラストから、どんなことを行っているのかを想像させ、

そして調べ学習。

内容とその目的を中心に調べさせた。

====================

・農民が田畑を捨てることを禁じたこと

・農民が一揆を企てることを禁じたこと

・農民が武士や町民になることを禁じたこと

=====================

などを子どもたちはまとめる。

なおかつ、メインの

「刀や鉄砲をとりあげた」

ということに関しては、実物を提示。

模造刀の切っ先や、火縄銃の銃口を子どもたちに向けると、やはり教室に緊張感が走る。

この武器を農民たちや寺社が当然のように持っていたことを説明。

(この詳しい話は、昨年度センターで同僚の先生から教えていただいた。)

秀吉が刀狩を行った必然性についても理解をさせる。

最後に、秀吉の朝鮮出兵について触れ、学習のまとめへ。

課題は

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

秀吉は、どのような国づくりを

行ったのだろう

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

だった。

そこで、まとめとして秀吉の目指した国づくりを

~~な国

ということでまとめさせた。

前時の信長で調べた

・戦争

・しくみ

・外国

の観点で、子どもたちは自分の言葉でまとめていた。

ここで45分が終了。

※

いろいろと途中で迷いがあったが、子どもたちの反応から見ても

今回はしっかり流れた授業であったと思う。

本当はいろいろと言いたいこと(思ったこと)がある。

この場面は昨年度、研究の対象として授業をした場面だった。

メインのところをガラッとかえて授業をした。

(分かる方は本当に分かると思う)

その点で、様々なことを考えた。

一言で言えば、

「自分の力不足を改めて痛感した」ということである。