2024年12月1日(日)筑波山神社の風景 晩秋の紅葉を愛でる時期、この週末も七五三を祝う家族ずれがと多数の登山客で境内は賑やかだった。 筑波山神社周辺の土産店は後継者がいないので店仕舞いや売りに出す人も居り、所謂”限界集落”のような状況にある。 店舗前の県道に沿って立つ樹木の枝が伸びる頃になると、観光客に接触しないよ . . . 本文を読む

秋の筑波山

大町桂月

一 関城の趾 東京の人士、若もし土曜日より泊りがけにて山に上らむとならば、余は先づ筑波登山を提出せむとする也。 上野より水戸線に由りて、土浦まで汽車にて二時間半、土浦より北条まで四里、馬車にて二時間、北条より筑波町まで一里、徒歩して一時間、都合六時間以内の行程、これ東京よりの順路なるが、上野発が午後二時二十分なれば、途中にて日が暮るべし。山に上らうといふ者は、それくら . . . 本文を読む

筑波山参詣と登山〔庶民の社寺参詣〕 江尸時代になり、民衆の上昇や交通環境の整備により庶民の社寺参詣が急増した。旅の苦痛がなくなり、安易にできるようになると、信仰より遊楽・観光化が進んだ。これが門前町を一層発展させる要因となった。 筑波町へはどれくらいの参詣者が訪れたのであろうか。寛政から天保にかけて日光の一日の平均宿泊者は約100人、幕末の成田では旅籠屋34軒あったが、約100~140人位であった . . . 本文を読む

2024年11月17日(日)筑波山神社の風景 天気晴朗で風も無く暖かったためか七五三を祝う家族連れや結婚式の家族に登山客も多くにぎやかだった。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 . . . 本文を読む

江戸の町の商売〔口八丁、手八丁〕 ガマの油売り口上誕生の背景を理解するためには江戸時代の物売りの状況をしることが必要である。江戸時代の物売りは、口上を述べたり泣いたり笑わせたりして客を惹きつけ商品を売りさばいた。 最近で言えばテレビショッピング。テレビで某社の社長が商品の性能などを説明しながら商品を販売している。口上で客を引きつけて商品を売っている。このような商品販売は、江戸の「口上 . . . 本文を読む

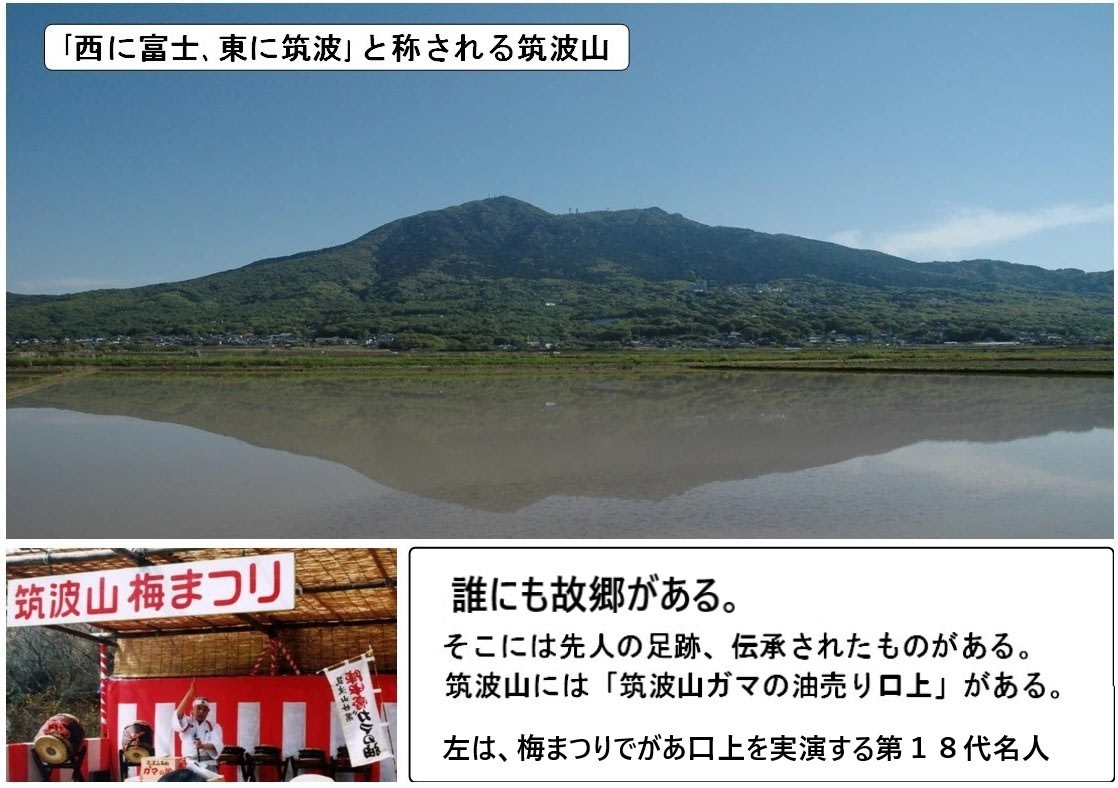

平成11年、岡野名人が90歳を迎えるので後継者が求められていた。「筑波山ガマの油売り口上」は つくば市認定地域無形民俗文化財 「筑波山ガマの油売り口上」は、平成25年1月17日、 つくば市認定地域無形民俗文化財に認定された。 (つくば市認定地域文化財規則第3条) & . . . 本文を読む

水戸黄門こと徳川光圀 徳川光圀は、常陸国水戸藩の第2代藩主で、寛永5年(1628年)6月10日、水戸徳川家当主・徳川頼房の三男として水戸城下柵町(茨城県水戸市宮町)の家臣三木之次(仁兵衛)屋敷で生まれる。「水戸黄門」としても知られる。諡号は「義公」、字は「子龍」、号は「梅里」。水戸藩初代藩主徳川頼房の三男。徳川家康の孫に当たる。 儒学を奨励し,彰考館を設けて朱舜水など俊才を招 . . . 本文を読む

(佐久間好雄監修 『土浦・石岡・つくばの歴史』 郷土出版社)〔名門・小田氏〕 鎌倉時代から約400年、八田知家から15代続いた名門・小田氏は、1548(天文17)年に政治が没し、15代氏冶が家督を継いだ。 氏冶が活躍した時代は、種子島に伝来した鉄砲が鉄砲鍛冶の手によって模倣銃の製 . . . 本文を読む

2024年9月29日(日)、筑波山神社の風景 朝から曇天、寒い風が吹いていた。先週までは登山する人は相変わらず来ていたが、この週末は観光客が増た。コロナ禍後は見かけなかった団体さんが何組もやってきた。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

. . . 本文を読む

ガマの油売り口上の「第7段 値下げ販売」で

「さあて、お立ち会い。お立ち会いの中には、 そんなに 効き目のあらたかなそのガマの油、 一つ欲しいけれども、ガマの油ってさぞ高けいだろうなんて 思っている方がおりまするけれども、 此のガマの油、本来は一貝が二百文、 二百文ではござりまするけれども、 今日は、はるばる、出張って . . . 本文を読む

2024年8月18日 筑波山神社の風景 台風一過、午前は太陽が見えず蒸し暑かった。午後は晴れ渡りよい天気で猛暑、それでも今日も朝早くから登山客が多かった。 1 2 3 4 5 唐辛子口上の実演 外資系企業の社長付運転 . . . 本文を読む

2024年8月11日 筑波山神社の風景 この日も猛暑、それでも朝から登山客は多かった。御幸ヶ原には多くの登山客がやってきた。3人の仲間がガマ口上をやったが、炎天下でガマ口上をやる者、これを見る人は皆さん、暑いので大変だ。 1 2 3 最前列の親子は、演者の娘の家族、旦那さんはフランス人 パリのオリンピックより筑波山の方がいいと言っていた。 5 子供に大人気のカブトムシ そろそろ . . . 本文を読む

小田城跡を望む中央部のやや右桜の林(ピンク色)からその左の林の一帯、背後の山は筑波山

小田城は軍事的拠点には適さない 政治力のシンボル 小田城は建久3年(1192)八田知家によって築城された。筑波山に続く宝筺山(ほうきょうざん)、俗に小田山と呼ばれている南麓の地にあり、約1キロ四方に及び、四重の土塁と四重の堀をめ . . . 本文を読む

2024年5月5日(日)こどもの日、筑波山神社の風景 つくば市の気温 最高28℃、真夏のような暑さの中、早朝から多くの登山客が訪れていた。人出は4日の方が多かったが、今日も8時頃には筑波山神社周辺の駐車場はどこも満車だった。駐車場は有料で収容台数が限られるので早いもの勝。これが行楽シーズンの誘客を妨げる大きな要因だとつくづく思う。 子供の日のためか幼児を連れた家族が多かった。尤も、中学生以上の子供 . . . 本文を読む