<本日の一言>

大谷翔平選手、凄いですね。

世界レベルのパワーの持ち主なんて、ハンマー投げのあの人ぐらいかと思っていましたが。

皆様こんばんは。

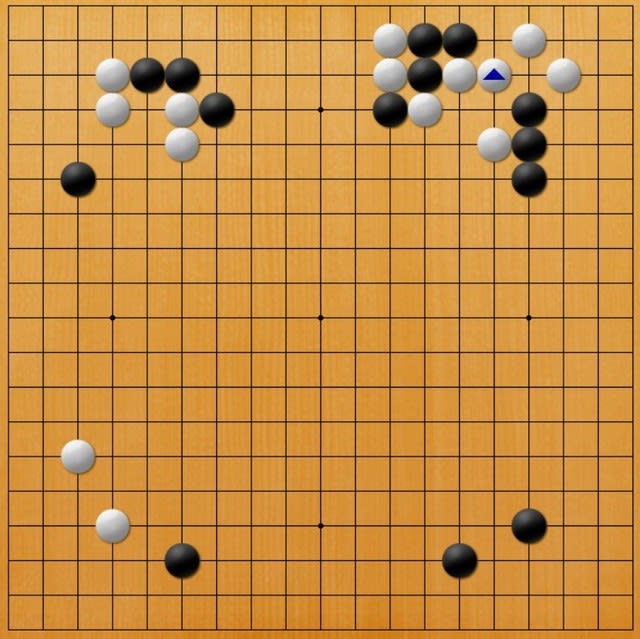

最近、子供に囲碁を教える機会が増えています。

1つは学校などでの回数限定の入門教室です。

もう1つは、個人的な指導です。

後者の方は、ある程度長い期間に渡っての指導なので、人間的にも色々と変化を感じます。

ある時は、数カ月会わなかっただけなのに、大きく背が伸びて雰囲気が変わった子にビックリしました。

またある時は、幼い雰囲気だった子に急に大人びた印象を受けました。

他にも、いつも自信無さそうにつぶやいていた子が、急にはきはきと喋るようになっていたということもありました。

皆しっかりと成長してくれていて嬉しいですね。

育てたのは私ではありませんが(笑)。

さて、今回は子供たちへの囲碁の指導方針についてのお話ししたいと思います。

まず結論から言ってしまいますと、

「なるべく教えない」ということになります。

これは囲碁に限らずあらゆる分野に言えることだと思いますが、人に教えられたことより、自分で気が付いたり身に付けたことの方が、遥かに自分のものになりやすいのです。

ですから、私はなるべく子供たちに答えを教えません。

では何をやっているかというと、「気付き」の機会を提供するということになります。

単純な言い方をすれば、「ここでこう打てば良かった」と教えるのではなく、「ここでどう打てば良かったと思う?」といった問いかけをしています。

究極的には、私が一切口出しをせず、子供たちが全て自力で答えに辿り着いてくれるのが理想ですが、それは現実的には不可能なので多少の手助けをするということです。

これは指導法の基本ですから、多くの方が理解していることでしょう。

ところが、実際にはついあれはダメ、これはダメと教えてしまう方も多いようです。

気持ちは分かりますが、これは逆効果になってしまいます。

こうしろああしろと言われて、その通りに打つのでは自分で考える機会、学ぶ機会を失ってしまうのです。

良い手を打つにしても悪い手を打つにしても、全て自らの意思で決定するべきです。

そうでなければ、上達の問題だけでなく、対局も楽しくなくなってしまうでしょう。

ところで、棋士は自分の子供に強くなって欲しい時、どうしているかご存知ですか?

あれこれ教えてはいけないことは分かっています。

でも自分の子供である以上、囲碁の才能がある可能性が高いので、期待してつい口を出したくなる・・・。

そんな時、多くの棋士は自分以外の棋士の元に子供を預けます(笑)。

そうすれば自分が余計なことをする心配も無く、子供ものびのびと囲碁に取り組めると考えているのでしょう。

もちろん、全ての棋士がそうしているわけではありません。

中には自分で囲碁を教えて成功している人もいます。

ただ、それにはかなりの忍耐力が必要になるということなのでしょう。

親子ですと反抗期の問題もありますから、相性もあるでしょうか。

さて、今まで子供の話をしてきましたが、これは大人を指導する場合でも全く同じだと思います。

ただ、大人の場合、教わる側が答えを欲してしまいがちです。

その原因としては、教われば強くなると勘違いしている、分からない状態が恥ずかしい、講師を待たせては申し訳ないと思っている、などといったことがありますね。

しかし、それは上達に大きくブレーキをかけてしまう原因になると考えています。

あれこれ考え過ぎず、子供のように純粋に囲碁に取り組んで頂くと良いでしょう。

話が脱線し始めたので、本日はこれぐらいにしたいと思います。

大人も子供も、楽しみながら自然に上達して頂きたいですね。