いつもありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

【闇が深い古代史】アマテラスに消された太陽神「伊勢津彦」の正体とは?

シン・きー歴史沼チャンネル@YouTube

多くの皆さんは驚かれると思いますが、日本神話は日本書紀の中で作られたもので、太古からの伝承ではないのですよ。風土記で語られている伝承の多くは、日本神話から創作された話なのです。だから伊勢津彦の話も国譲りした大国主神話の連想で作られたので、そっくりなのです。猿田彦神も大国主の分身として作られた神で、天孫を導く神として日本書紀に登場しますが、三世紀までの日本建国の主役だった縄文系海人ムナカタ族の王の史実を誤魔化すために神話が創作されたのです。万物に霊魂が宿るアニミズムも創作されたもので、太陽神やヘビ神は縄文系海人族が古くから信仰していたのです。

それで、もっと驚くと思いますが、記紀神話は江戸時代に作られた神話ですよ。日本書紀よりも先に完成したとされている古事記は、実は九世紀の学者が突然表に出してきたもので、正史にその記録はないですし、日本書紀が参照した痕跡も見当たらないのです。

調べると、日本書紀が隠した史実を藤原氏に悟られないようにして、暴露する暗号書だったのです。出雲口伝や竹内文書など様々な古史古伝も古事記と同様の目的で作られたもので、見つかった時に言い訳できるように荒唐無稽な話にして史実を示唆しているので、一生懸命解読してもほとんど真相には至ることができないと思います。真相が分かると、どのようなトリックなのかが逆に分かるだけの話です。

古事記ですが、それまで祭祀関係の氏族が細々と伝えてきたのですが、国学者本居宣長が発掘して絶賛したのです。その影響を受けた神道家平田篤胤が宣長の解釈した記紀神話に基づき復古神道を提唱しましたが、それが幕末の志士に大人気になって、明治新政府が国家神道を創設して学校で国史を教えるようになったので、戦後の日本人も何となく日本古来からの伝承だと洗脳されているのですよ。

それまでの日本神話は伊勢津彦の話のような日本書紀からの連想で作られた神話や、神仏習合、修験道、道教などの影響を受けた中世日本紀と呼ばれるナーガ(龍蛇神)信仰の神話に変貌していたのです(斎藤英喜「読み替えられた日本神話」講談社現代選書)。

明治政府が神仏分離令を出すと、全国で廃仏毀釈運動が起こり、それまで神様を祀っていた寺院が打ち壊されて、僧侶が無理やり還俗させられる暴力的な日本版文化大革命が起こったのです。あまり酷いので、来日していた米国の東洋美術史家のA.フェノロサなどの働きで寺院が復興されて現在の形になっているのです。

皆さんは記紀が天皇の歴史書だと習っているので、疑いませんが、事実、つまり考古学や民俗学などの成果から日本書紀の記事は藤原不比等が都合の悪い史実を誤魔化すために歴史改ざんしたことが分かりました。

日本書紀の内容がデタラメだと気づいた津田左右吉の研究から、余り進んでおらず、むしろ逆に、正しく解釈すると真実が現れるという思い込みで紀年論などの研究を行っています。でも、そのやり方では真相を復元できません。

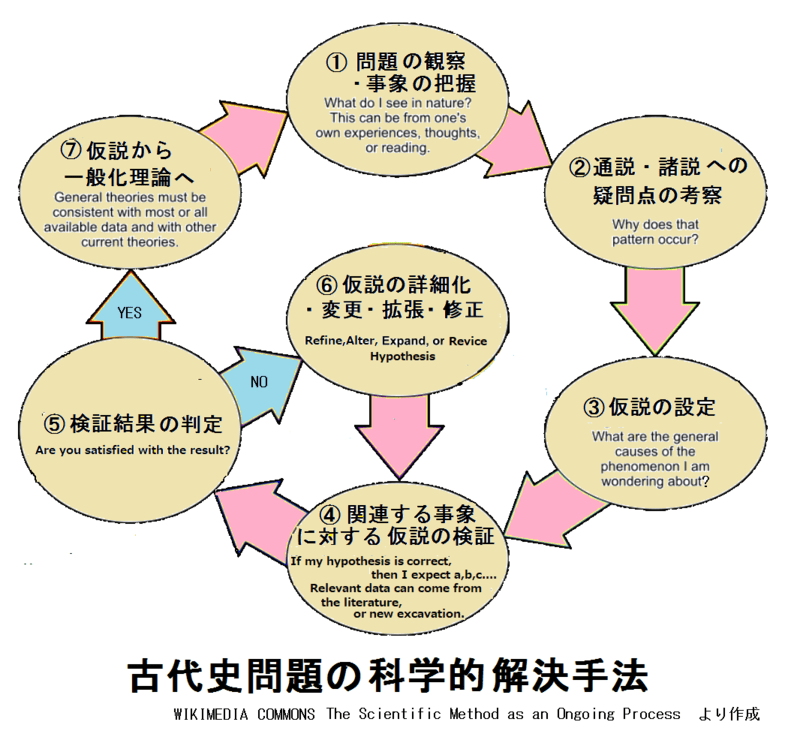

先ほどのとおりどこにウソがあるか、何を誤魔化したのか不比等の意図を推理して、仮説を立てて、事実で検証を繰り返し、仮説の修正、拡張、詳細化を行っていくアブダクションという発見的な推論法によって科学的に解明できることを示しました。よろしければ、詳しくは「【刮目天の古代史】謎の古代史を科学的に解明する」をご参照ください。どうも、お邪魔しました。(;^ω^)

【古代史問題の科学的解決手法】

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

で、戦国時代の歴史研究家の「渡辺大門」先生の動画もよく見ております。

いわく「「歴史に物語は必要か?」。歴史リテラシーを高めるにはどうすればいい?」とか

「歴史小説は読んでも良いと思うが、デタラメな歴史本を読まないほうがいい理由。」とか

『トンデモ歴史本』を専門家が見たらどう感じるのか、よくわかる気がいたしました。

で、先生方は「ちゃんと研究されてる方も多いけれど、詐欺まがいの論法で人を惑わすようなモノは論外」「だけど、それを批判するには金も時間も見合った成果も何もないので、指摘するのは難しい」そうです。もし言ったとしても「恨まれる」だけで「損」しかしないって話です。

じゃぁどうすれば良いのか? ちゃんとした1次資料を使って考察するしかないそうです。

翻って、古代史はどうすれば良いのか。

やはり、論文などの諸先輩方の「論説」を読んで理解してそれで自分で考えることをしないと、トンデモ論に騙されてしまうってことです。先立つ「知識」が重要です。

いや、民間の方でも素晴らしい研究をされてる方も多いのですが、参考にしてるデータの参照元も大事だということです。出来れば1次資料の方が良いのですが、古代史だと難しいでしょうね。

あのスレッドでワイが、論文も出てないのはスタートラインにすら立ってないと書きましたが、そもそもちゃんとした資料で語ってないってことなんですよね。

ちゃんと「参照したデータ」の出どころを書いてる動画なんかほぼほぼ皆無ですからね。

しかも「見合った成果もないので専門家は口出ししない」となれば、やりたい放題でしょう。

○○説の論文が出れば「反応」してくれるんでしょうが、あの界隈だとその最低限のことすらできないでしょうね。

専門家は「断言」しません。

「現状そう考えられてる」「可能性が高い」としか言いようがないからです。

なので、ワイもそうだと考えております。

(※最近自説が怖くなってきました。手を拡げれば拡げるほど自信が無くなってくるのですよね。)

長文失礼いたしました。

YOさんがおっしゃった大門さんの動画を拝見しています。戦国時代あたりがご専門で、面白い話題がありますね。でも、古代史以外は文献が数多くあるので労力が大変ですね。

学会で査読が回ってきたら専門的な議論して掲載可か不可を決定します。当方が投稿した論文も議論は直ぐに終わっても、半年結論を伸ばされて結局は掲載された経験もあります。不可にしたいけど不可にする理由が見当たらなかったということのようです。

共通認識ができていないと、そういうことになりますね。ですから、古代史の論文の学会投稿はまだ先かなって思っているのです。でも、最初に岡田英弘先生の陰謀説がようやく渡邉義浩さんの本がでましたが、多くの文献史学者はどうなんだろう!当方の存じ上げている二・三の方は否定的なのです。文献にウソが書かれているなどという発想はエレガントでないし、その後どう扱ったらいいのか分からないから、無視する以外にないということなのだと思います。

アブダクションについては、東大社会科学の保城広至教授が「歴史から理論を創造する方法」(勁草書房)の中で紹介されていますが、アマゾンの書評に歴史学専攻の方から遅塚・史学概論を参考文献にしていない社会学者の説なので、理解不能ということで☆一つでした。それ以外はほとんどがかなりいい評価でしたけど。

おっしゃるとおりすべての結論は仮説でしかないのですが、邪馬台国問題の仮説の中で蓋然性がある有望・有力な仮説になるための具体的な物証は何かをお聞きしたのですが、もしも差し支えなければまたお教えくださいね(#^.^#)