(6b3)価格競争における平均利潤の実現

上記例における価格構成は、価格が同一でも、(C+V)と(C+V+M)の間で相互転換する。どのみち剰余生産財が売れる見込みが立たないと、剰余価値Mは価格構成の中に入り込めない。その場合に(C+V+M)は期待値に留まる。しかし剰余生産財が常に売れても、価格競争は価格構成から剰余価値を剥ぎ取り、生産財単価を減少させる。上記例で言えば、生産財単価は最低1万円に半減する。このときの価格および価格構成は、次のようになる。どちらにしても(C+V+M)は期待値のままに終わる。

| 生産財1(販売10,000円) | 原材料 5,000円 | 労賃 5,000円 |

| 生産財2(販売10,000円) | 原材料 5,000円 | 労賃 5,000円 |

生産部門が価格競争の末に最終的に実現するのは、可変資本に労賃を支払い、不変資本に代金を支払うだけの単純再生産の資本循環である。しかしそれでは資本主義的利益は生まれず、部門支配者の生活が成り立たない。部門支配者の生活を維持させようとすれば、生産部門は生産財をさらにもう一つ生産し、3個販売したい。このときに部門生活者は労働者に対する絶対的または相対的な剰余価値増大に突き進む。ところがそのようにして追加生産財を生産しても、それが売れる保証は無い。やはり生産部門にとって理想的なのは、同じ生産数でより高く生産財を売ることである。それゆえに生産部門間の価格競争は、価格構成から全ての剰余価値を剥ぎ取るまで、生産財単価を減少させない。そこで生産物の価格構成は、例えば次の二通りの解決に進む。

[差額略取型]

| 生産財1(販売15,000円) | 原材料 5,000円 | 労賃 5,000円 | 平均利潤 5,000円 |

| 生産財2(販売15,000円) | 原材料 5,000円 | 労賃 5,000円 | 平均利潤 5,000円 |

[剰余生産型]

| 生産財1(販売15,000円) | 原材料 5,000円 | 労賃 10,000円 |

| 生産財2(販売15,000円) | 原材料 5,000円 | 平均利潤 10,000円 |

上記の二通りの解決は、個別の価格構成の見た目が違うだけで、全体の価格構成は同じである。個別の価格構成の違いは、差額略取型の価格構成が生産財一つ当たりの期待の差額略取に依拠し、剰余生産型の価格構成が等価交換に依拠することに従う。しかし差額略取型で労賃5千円+平均利潤5千円で現れる部分は、どちらも労働者の労働力が転じたものである。ただ労賃部分は労働者の必要労働部分であり、平均利潤部分は労働者の剰余労働部分である。同様に剰余生産型における労賃部分はもちろん、平均利潤部分も労働者の労働力が転じたものである。やはり労賃部分は労働者の必要労働部分であり、平均利潤部分は労働者の剰余労働部分である。したがって名目的な差異を除外すると、差額略取型でも剰余生産型でも中身は変わらない。一方で上記6b1)の始まりと異なるのは、次の3点である。

・生産財単価が2万円から1万5千円に減額

・資本主義的利益の名目が平均利潤に転じ、やはり減額

・生産財2における原材料費の混入

生産財単価の減額は、生産部門間の価格競争の結果である。資本主義的利益の減額も、同じく生産部門間の価格競争が限定する。しかしその減額は、平均利潤に達するとそれ以上に減額しない。むしろ予定生産量から見直すと逆に当初の価格設定の方が、部門支配者に平均以上の贅沢を与える異常な高価である。そしてその異常な利益が、価格競争を激化させた。結局その減額の停止は、同じ生産部門間の思惑に従う。その思惑とは、部門支配者の生活を売り上げから捻出しようとする共通利害である。そしてその価格表現が資本主義的利益を平均利潤にし、その(C+V)に対する資本比率を平均利潤率にする。なお金融部門のときと同様に、ここでも資本主義的利益を限定するのは、利潤率であり、剰余価値率ではない。その変化は、寡占特別剰余価値が有する差額略取的特性に従う。それは可変資本規模ではなく、不変資本規模に応じて搾取率を限定する。加えて生産財2における原材料費の混入も、生産部門間の価格競争が限定する。ただしここでは既に生産財2の不売は、配慮されない。その不売の心配は、同じ生産部門間の思惑により不要となっている。その思惑は、生産財2の不売を既に抑止している。またそうでなければ、平均利潤も実現しない。つまり同業他社は、平均利潤に達すると生産財単価の減額を停止するだけでなく、生産財の過剰生産も停止する。それゆえに生産財2における原材料費は、平均利潤ともども回収される。

(6b4)生産部門における差額略取の実体化

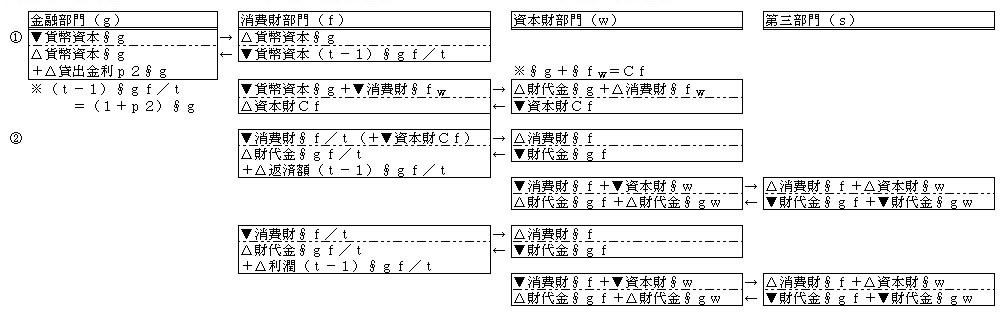

上記例が示すのは、原材料費と労賃の総額を1万5千円に維持した価格構成(C+V)と(C+V+M)の相互転換である。そしてその全体の価格構成にさしたる変化も無い。さらに上記例は、生産財の単価ベースの価格構成についても、不変資本と可変資本の比率にさしたる変化を見せていない。ここでの生産財単価も、やはり(C+V)のままである。少なくとも(C+V)の(C+V+M)への転換は、剰余生産財Mの売却を必要とし、それが無ければこの転換も起きない。考えてみれば当然のことで、剰余価値Mはもともと労働者の剰余労働である。それは必要労働と同じく、生産財の生産に必要な労働である。それは労働者の労働力であり、不労者の労働力ではない。それゆえに個々の生産財の等価交換は、常に原材料費+投下労働力になる。それが一方で原材料費+労賃、他方で剰余価値に分離するのは、剰余価値理論が両者を抽出分離したこと、さらにその抽出分離した原材料費と労賃と剰余価値を個々の生産財に固めて振り分けたことに従う。それゆえに差額略取の価値論であっても、生産財単価が生産財一つ当たりの原材料費+労賃を割り込めば、損失が出る。もともと労働価値論の等価交換の場合、生産財単価は(C+V)である。ところがマルクスの生産価格論は、生産財単価を(C+V+M)で表現する。この両者は、明らかに整合しない。またそれゆえに筆者は、差額略取の単価構成(C+V+M)を、等価交換の単価構成(C+V)の仮象の如く扱った。しかし先に示した金融部門の場合、差額略取は実体化している。当然ながらその還流する貨幣資本の単価構成も、Mを貸出金利にした(C+V+M)に実体化する。もし金融部門を模して生産部門が平均利潤率を実現するなら、やはりその還流する貨幣資本の単価構成も、Mを平均利潤にして(C+V+M)に実体化する。つまり平均利潤を実現した生産部門における生産財の価格構成も、差額略取(C+V+M)を実体化する。当然ながらその生産活動も、実体化した差額略取に転じる。金融部門における差額略取の対象は、債務者の生産部門であった。しかしここではその生産部門が差額略取を行う。その対象は、まず消費者であり、次に原材料の生産部門である。ただし生産部門は金融部門の場合と違い、自部門の労働者に対して労働環境を配慮する必要が無い。それゆえに金融部門との比較で言えば、生産部門において絶対的および相対的な剰余価値増大は、その資本主義的利益の拡大で十分に機能する。したがって生産部門は、消費者と原材料の生産部門から差額略取し、さらに自部門の労働者から剰余価値を搾取する。ただ剰余価値搾取も内実は、実現利益に比して小さい労賃による差額略取である。むしろそれは資本主義的利益を創出する根源的な差額略取であり、ほかの差額略取はその派生的幻影である。

(6b5)(C+V)と(C+V+M)の矛盾

ヴァベルクは、等価交換において(C+V)であるべき生産財単価が、(C+V+M)で現れることに剰余価値理論の矛盾を見出す。簡単に言えば(C+V+M)の生産財単価が表現するのは、差額略取を行う不等価交換だからである。しかし剰余生産が無ければその生産財単価が(C+V)となる。そして剰余生産があればその生産財単価が(C+V+M)となるのは、上記に示した通りである。ヴァベルクが指摘した通りに、その(C+V+M)は差額略取の不等価交換を含む。ただしもともとその差額略取の対象は、生産財を購入する消費者ではない。生産財を購入する消費者は、生産部門との間で生産財を等価交換しており、生産部門にぼったくられていない。ぼったくられているのは、生産部門に剰余労働を強いられた労働者である。当然ながら(C+V+M)が表現するのは、(不変資本+必要労働+剰余労働)である。ここでの「必要労働」は、労働者の生活のために必要な労働力量である。そしてここでの「剰余労働」は、資本家の生活のために必要な労働力量である。さらにその「必要労働+剰余労働」の全体は、生産財一単位の生産に必要な労働力量である。したがって実態として剰余生産が無い状態の(C+V)と剰余生産がある状態の(C+V+M)は、同じ大きさの、生産財一単位に必要な労働力量を表現する。ただ剰余生産が無い状態の可変資本Vが、剰余生産がある状態だと必要労働V+剰余労働Mに二分されるだけである。

[可変資本部分に限定した生産財単価における価格構成]

(C+V)と(C+V+M)の矛盾は、前者のVと後者のVを同じ大きさだと理解することから生じる。しかし前者のVは、労働者の生活のために必要な労働力量であると同時に、生産財1単位の生産に必要な労働力量でもある。それに対して後者のVは、前者のVを剰余生産物で薄めた按分値である。したがって前者が物財1単位の生産に必要な労働力の最大値であるのに対し、後者はその最小値として現れる。ただしそれは前者の最大値と同じ価値を装い、それにより資本家利益を最大にする最小値である。それゆえにその物財交換は、等価交換を装う差額略取に転じる。それが差額略取たり得るのは、前提に等価交換があるからである。この点に無理解なヴァベルクは、この(C+V)と(C+V+M)の矛盾を捉えて剰余価値理論に異を唱え、資本論第三巻の生産価格論をその矛盾の解決と捉えることにも反対した。そしてヴァベルクの不満の通りに生産価格論は、(C+V)と(C+V+M)の矛盾を解消する内容ではなかった。しかもG-W-G’における差額略取の実体化は、(C+V+M)を本式の差額略取に転じる。このときに資本主義的利益も直接的な剰余価値搾取だけでなく、他部門の生産者や消費者からの差額略取を源泉に含むことになる。当然ながらそれはそれで、ヴァベルクの指摘に或る程度の正当性を与える。ところが全く同じ理屈でそれは、マルクスの生産価格論が持つ価格論としての正当性を示す。結果的にマルクスの生産価格論は、ヴァベルクが期待する価格論を実現しており、ヴァベルクがそれに対して不満を言う必要も無かったことになる。

(6b6)対外化した剰余価値搾取

生産財の市場単価は、生産財1単位の生産に必要な労働力量Vmaxにおいて、不変資本部分Cと可変資本部分Vmaxの合算値(C+Vmax)である。ここに剰余価値Mを上乗せした(C+Vmax+M)は、その高値により価格競争に敗れて市場から追放される。一方で生産財の剰余生産は、可変資本部分Vmaxを按分し、その可変資本のために必要な労働力量をより小さな労働力量Vminに置き換える。この小さくなった可変資本部分Vminに平均利潤Mを上乗せした(C+Vmin+M)は、先の(C+Vmax)と同じ値段で市場取引される。ここでの(Vmin+M)はVmaxと同値であり、内面的な価格構成だけが異なる。

C+Vmax=C+Vmin+M

∴ Vmax= Vmin+M

この(C+Vmin+M)におけるMは、(C+Vmax+M)におけるMと同様に可変資本部分Vの上乗せである。やはり価格競争は(C+Vmin+M)を市場から追放し、市場価格を(C+Vmin)に置き換えそうに見える。しかしここでの剰余価値Mは、寡占特別剰余価値としての平均利潤である。それゆえにその価格競争は、(C+Vmin+M)から剰余価値Mを剥ぎ取るまで進まない。価格競争が先の(C+Vmax+M)における剰余価値Mを剥ぎ取るのは、Vmaxが生産財1単位の生産に必要な労働力量であることに従う。もしそこに任意の剰余価値Mを上乗せできるなら、誰でもが該当生産財の生産活動に参入できる。しかし価格競争はその新規参入者の生産財単価に対し、(C+Vmax+M)ではなく(C+Vmax)を強いる。もし新規参入者が頑張って自らの生産財単価の価格構成を(C+Vmin+M)に転換できるなら、新規参入者も剰余価値Mを取得できる。しかしそのために新規参入者は、剰余生産が実現するまでの間(C+Vmax)で生産活動を持続しなければいけない。そして剰余生産が実現した暁に、その生産の価格構成は(C+Vmin+M)となり、新規参入者は剰余価値Mを取得する。しかしこの剰余価値Mの取得までに要する苦労が、新規参入者を小資本家に甘んじさせ、彼に再び該当生産財の生産活動からの撤退を強いる。もともと生産財の寡占において、その生産工程に必要な不変資本部分は、無産者に取得困難な物財であった。そしてその取得困難が無産者に対して、該当生産財の生産活動への新規参入を断念させる障壁となっていた。ここでの(C+Vmin+M)を実現するまでの生産拡大の努力義務は、ようやく必要不変資本を取得した新規参入者にとって第二の障壁である。ここでもやはり剰余価値Mの取得までに要する苦労が、無産者における該当生産財の生産活動への新規参入意欲を挫く。この二重の障壁は、生産部門における寡占を外部の新規参入者から守る。価値面から言うとそれが守るのは、価格構成(C+Vmin+M)である。その価格構成におけるCとVminは、それぞれMの擁護者である。とりわけVminが実現するのは、生産部門における差額略取の実体化である。ただしここでの差額略取は、対外的な差額略取を内包する等価交換である。それと言うのも、その生産財単価は、(C+Vmax)だからである。それは価値通りの生産財交換を実現しており、正確に言えば差額略取ではない。その隠蔽された差額略取は、もともとの労働者に対して行っていた剰余価値搾取を、労働者以外に向きを変えたものである。

(2023/10/09) 続く⇒第三章(6)金融資本における生産財転換の実数値モデル 前の記事⇒第三章(4)価格構成における剰余価値の変動

数理労働価値

序論:労働価値論の原理

(1)生体における供給と消費

(2)過去に対する現在の初期劣位の逆転

(3)供給と消費の一般式

(4)分業と階級分離

1章 基本モデル

(1)消費財生産モデル

(2)生産と消費の不均衡

(3)消費財増大の価値に対する一時的影響

(4)価値単位としての労働力

(5)商業

(6)統括労働

(7)剰余価値

(8)消費財生産数変化の実数値モデル

(9)上記表の式変形の注記

2章 資本蓄積

(1)生産財転換モデル

(2)拡大再生産

(3)不変資本を媒介にした可変資本減資

(4)不変資本を媒介にした可変資本増強

(5)不変資本による剰余価値生産の質的増大

(6)独占財の価値法則

(7)生産財転換の実数値モデル

(8)生産財転換の実数値モデル2

3章 金融資本

(1)金融資本と利子

(2)差額略取の実体化

(3)労働力商品の資源化

(4)価格構成における剰余価値の変動

(5)(C+V)と(C+V+M)

(6)金融資本における生産財転換の実数値モデル

4章 生産要素表

(1)剰余生産物搾取による純生産物の生成

(2)不変資本導入と生産規模拡大

(3)生産拡大における生産要素の遷移

(4)二部門間の生産要素表

(5)二部門それぞれにおける剰余価値搾取