組立と水密検査

いよいよ最終段階だ!と作業に取り掛かろうとしたのだが・・・・

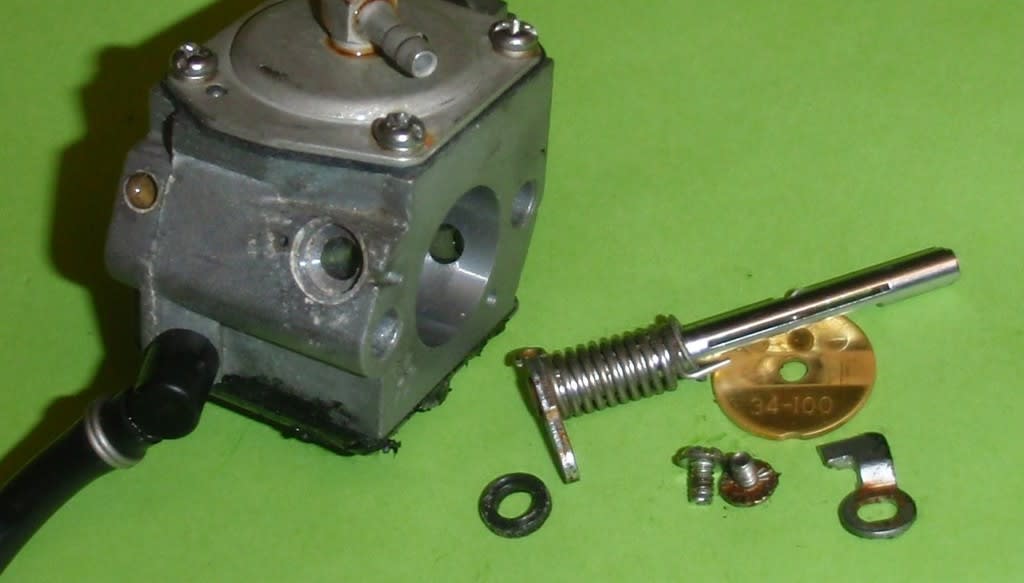

前回キャブレタのニードルバルブを再点検したと記したが、今度は別のところが気になりだした。

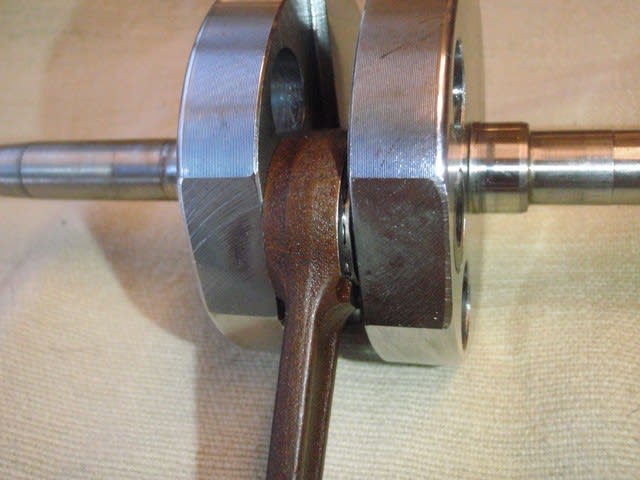

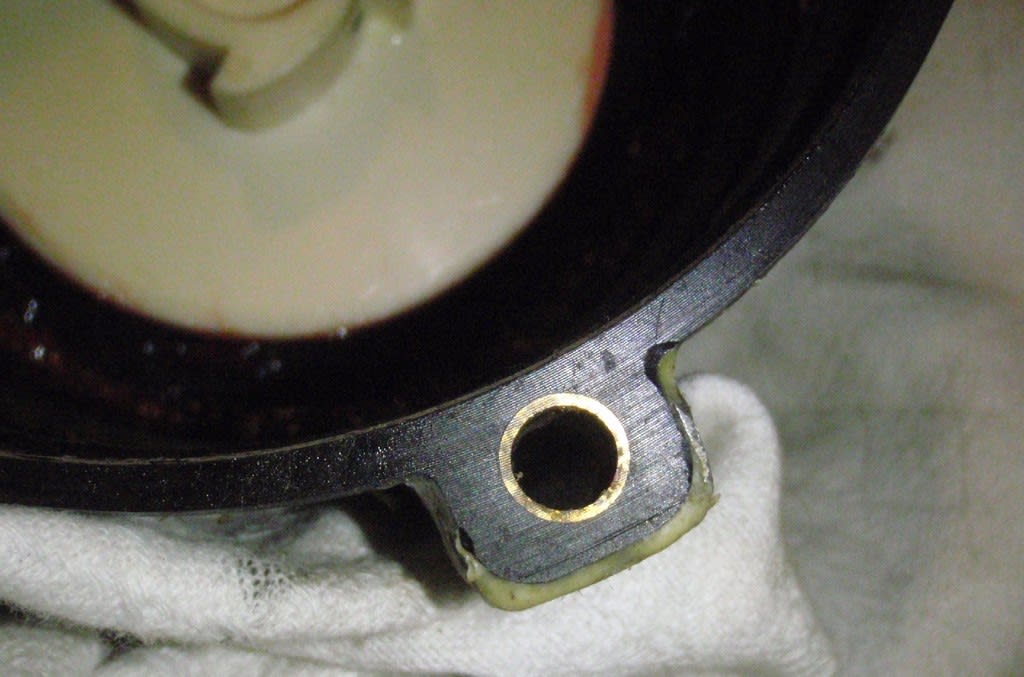

Blog第63回で、プロペラシャフトを抜き取り、錆も無くきれいだったせいもあり、残存グリスが綺麗だ、問題ないとした。偶々使おうとした「リチウム万能グリス」が半透明で同じような印象を持ってしまったからだろう。しかし残っていたのは柔らかな灰色っぽいグリスであり、水混入で乳化していたのではないかと思い始めたのだ。拡大写真がこれ

それに対して前方スタータ側に付着していたのははっきりした茶褐色だ。同じく拡大写真

そう云えばと探してみたら、Blog第23回に掲載したこの写真はAS650のプロペラシャフト周りから取外した部品だが、今回の前側と同じ茶褐色だ。

更にしつこく2個目、つまり内側のプロペラシールに残っていた微量のグリスと前側メインオイルシールに残っていたグリスを比較するとこんなに色が違う。

しかも灰色のグリスを火にかざすとパチパチと音を立てて燃へ、混入した水が突沸していることが明らかだ。

本体に浸水したことは1度だけ有るが、クランク室の圧力は高くは無いので、短時間にメインオイルシールを通して海水が浸入する筈はない。(スーパーマグナムはクランク室とカウンタウエイトの形状を見直して吸気の充填効率或いは掃気効率?を上げたようだが、少しの違いだろう。)

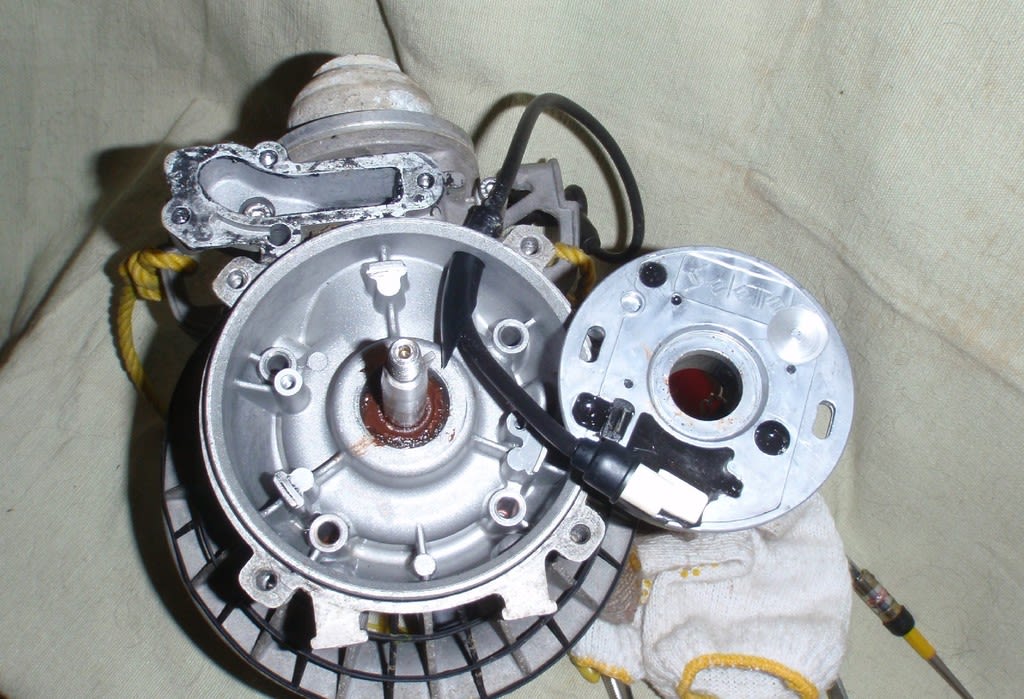

こうなると2重にしたシャフトシール2個が1年で劣化し、プロペラ回転と共に海水が巻き込まれていたという事だろう。この写真通り、見た目も、触ってみてもそのリップ部はしっかりしているのだが、上記通り裏面のグリスがリップを通過して前面に回込んでいる。

シール2個は新替したが、また1年経過したら海水混入しているのだろうか?

オイルシール類の寿命をどう判断したらよいのか?専門家の意見が聴きたいところだ。

なお、このプロペラシャフトシールのガータースプリングには錆が浮いていた。ステンレス系らしいが磁石にもくっつく。NCO980と云うのが型番らしいが、メーカーは?PIAと云うのがそれなのか判らない。

NOKのHPを見るとオイル用にはピアノ線など鉄系も使っているが、水用にはSUS304、316を使っている。これらステンレス材でも海水では錆びるから、水洗いが大切なのだろう。

今回交換した海外市販品シールの耐銹性は不明だ。

いやはや、オーバーホールは必要なかったなどと記したが、実施してよかった!

私が呑気にグリスは問題ないと記したのを、写真を見てこりゃあ駄目だ、何やってんだと嘲笑った人も多かったのかもしれない。

いつも言訳ばかりだが、これだから素人考へは危険だ。諸兄にも慎重に判断・作業して欲しい。

さて、今更本体を再度分解してもなす術が無いので、このままで組み立てを進め、2週間の遠征後、さらに点検して状況を投稿したい。1台のみで遠征しようとの考えはとっくに改め、荷物が2個口になっても予備機を持参することとした。

またしても寄り道の様で作業が捗らぬが、こういった不具合が出て来るので、結果的に今回はまともな分解整備をしていると言える感じになった。

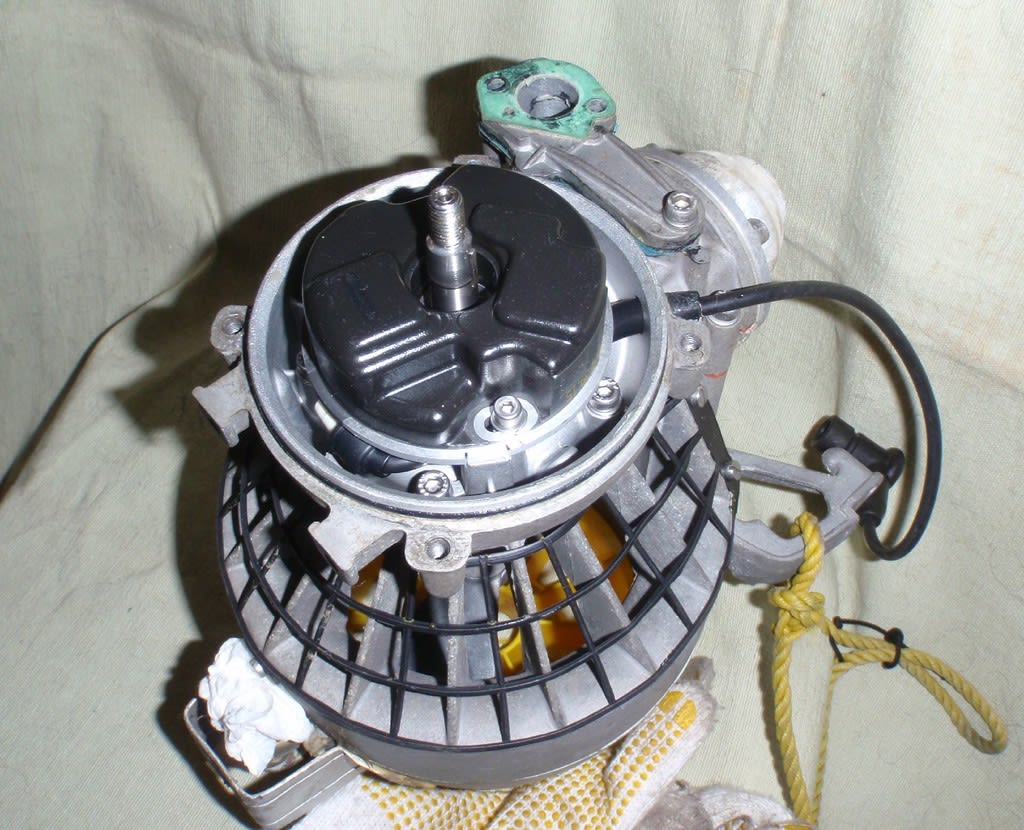

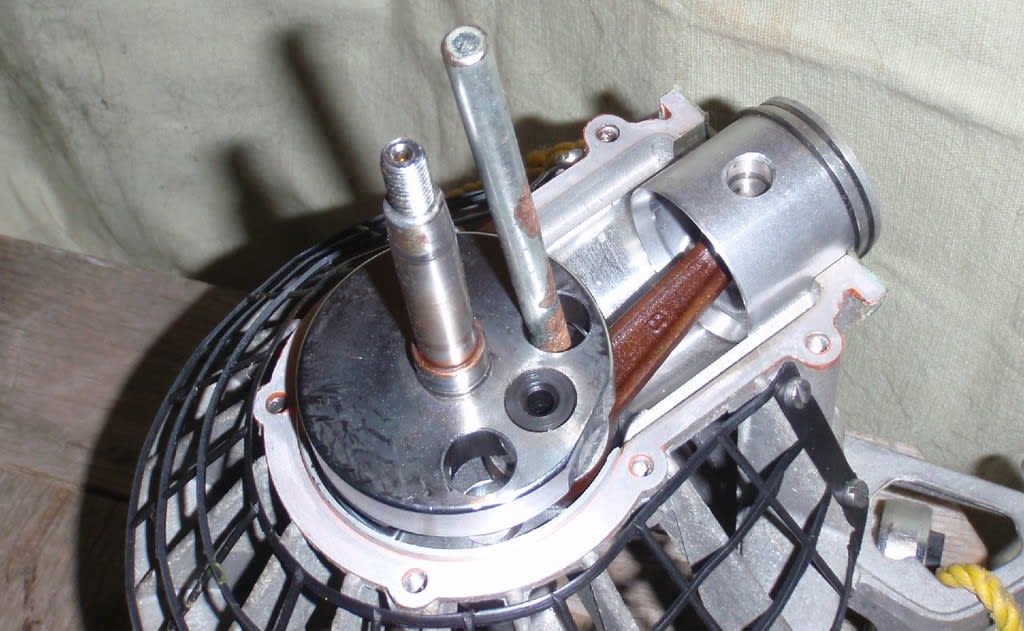

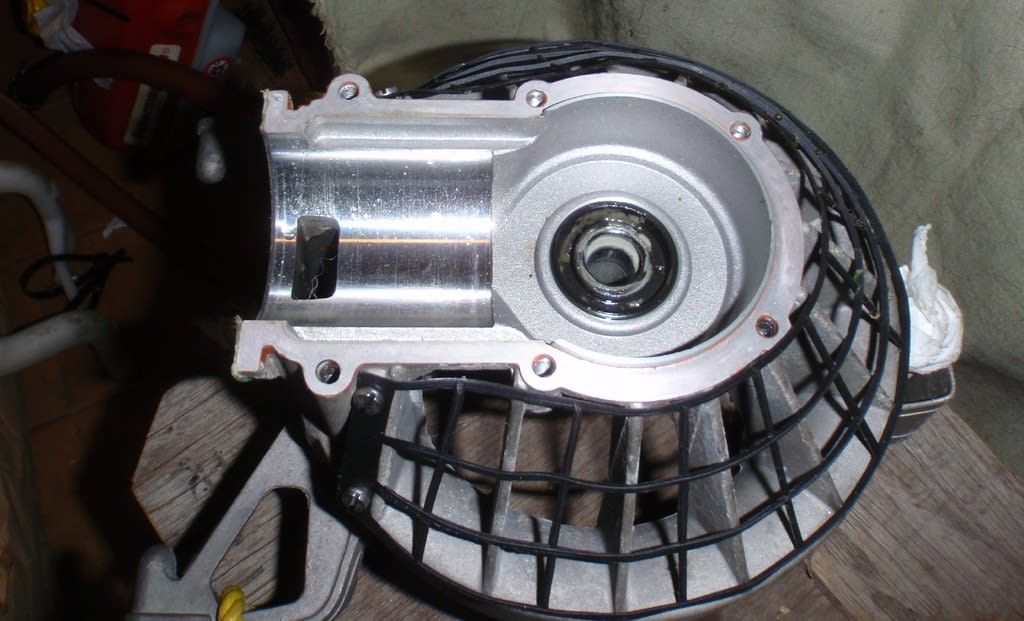

タンク組付前の本体だけで水密検査

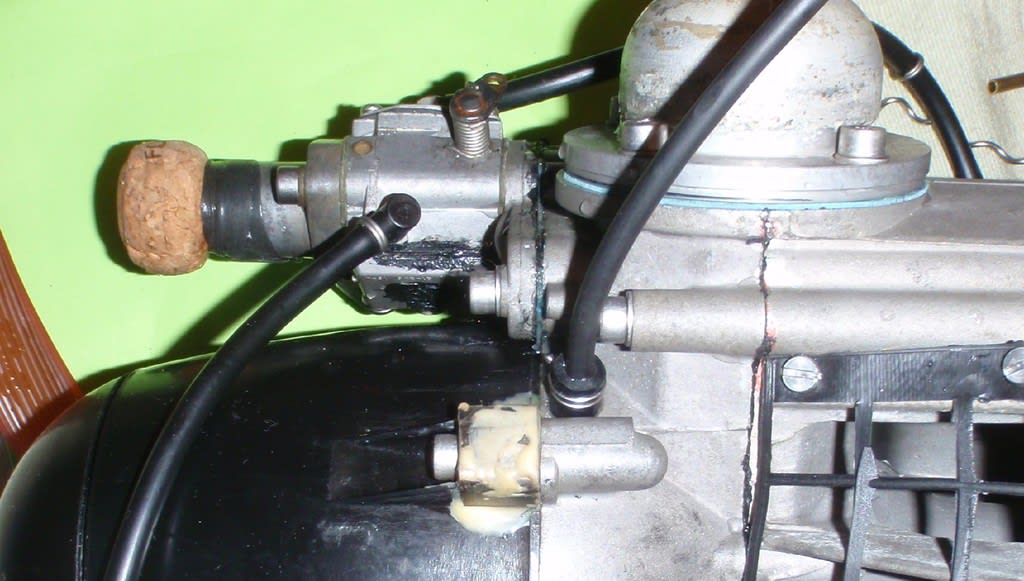

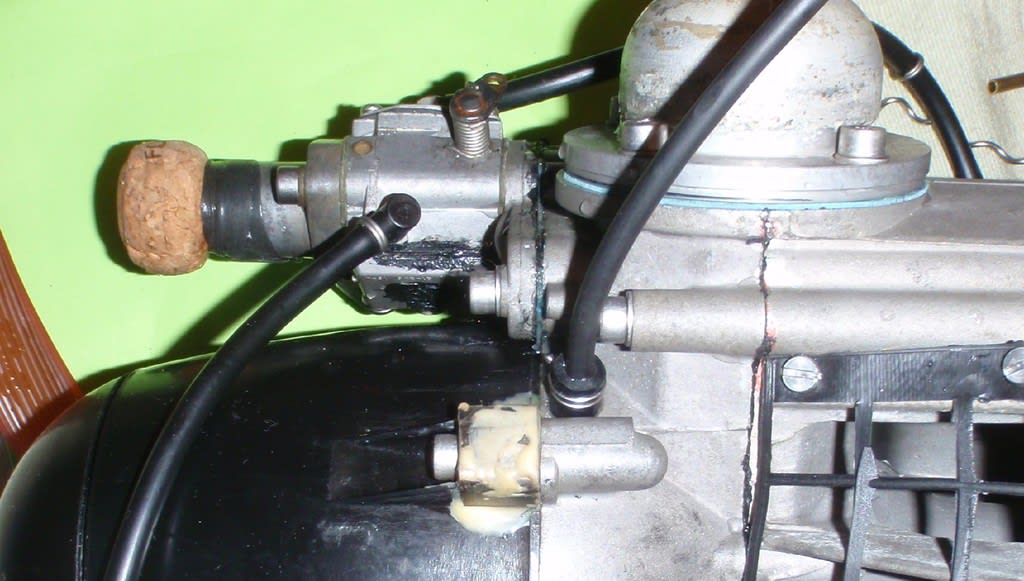

キャブを取付けて、そのエルボ接続フランジを塞ぐ。コルク栓を使ったが、削り過ぎて隙間が生じ、ゴムテープで塞いだ。

チューブ類を塞ぐには以前も使ったが、時計ドライバーがぴったりだ。

この状態で排気ホースから加圧したところ、この様に泡が出て来る。

派手に漏れているのは、緩いコルク栓をしたキャブ入口だから、心配無用。

上端の泡はプラグの締め付けが不十分と判る。ここは圧力が外へ漏れる方だが、エンジン停止状態では逆に浸水してしまう。後で増し締めするか、液体ガスケットを塗布する積りだ。

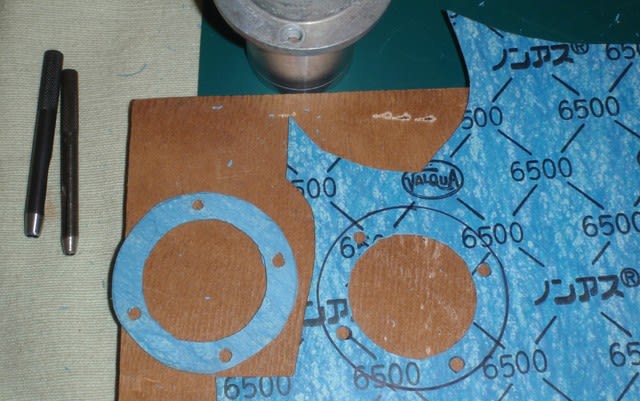

シリンダヘッドのガスケットから漏れているのは多分馴染んでくれば止まると考える。

キャブの上部から漏れている分も水分で馴染めば止まるだろう。

こんな風に経験上簡単に裸状態での水密検査を済ませた。

高圧部の点検孔は接続するネジつきノズルが未完成なので、後にする

エルボには液体ガスケットを塗布し、タンク取付、チューブ類を接続し、やっと全体の組立が済んだ。

水密検査

予想通り、どこからも泡は漏れず組立はOKだ。

ついでに、予備機にしているAS650も、久しく確認してなかったので検査して問題なし。

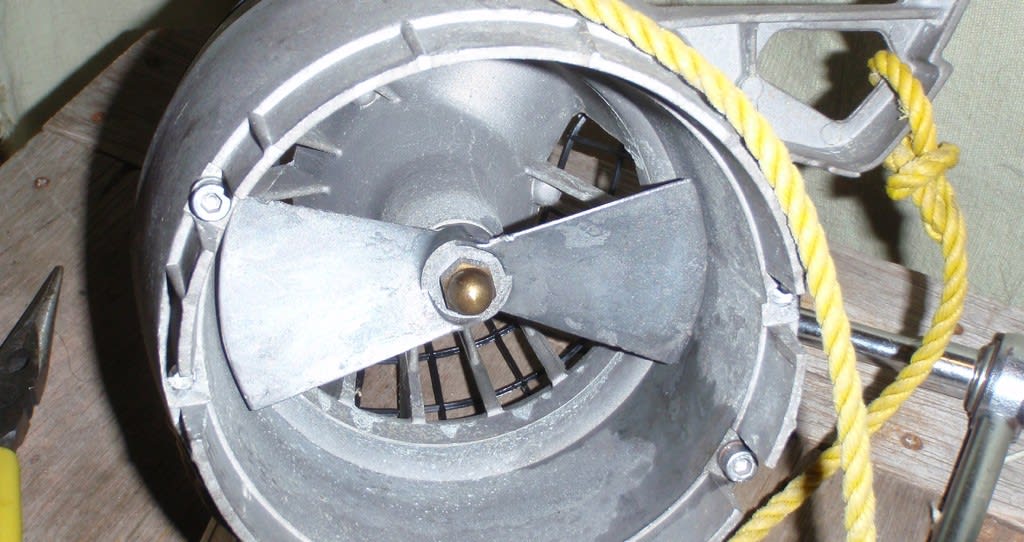

始動試験

組立時にシリンダを保護しようと、ピストンリングにグリスを塗布しておいたが、初めはロープが重くて驚いた。そこでプラグを抜いて少量の燃料を滴下し、摩擦を減らしてからは簡単に始動が出来た。

水中での運転をしたかったが、辺りが水浸しになるので、本日はこれで完了とした。

排気ホース中の残滓が前回使用時からかなり付着したままなので、多少温まって排出できるかと階段に倒立しておいたが、効果は無かった。

共同住宅なので、迷惑とならぬよう、様子を見て水中運転など更に実施の積りだ。

細々した手入れもまだ残っているが、一応今回の分解整備は大苦労の末に完了!とした。

なお、前回紹介したXリングは近日中に入手できることになった。今更本機のリングを交換するのはおっくうなので、当面は予備のキャブユニットの整備にだけ使うことにした。勿論遠征時は予備品に含める積りだ。

以上

Blog第67回 スーパーマグナム1年目分解整備⑥ 終り =小坂夏樹=SuperMagnum Overhaul

いよいよ最終段階だ!と作業に取り掛かろうとしたのだが・・・・

前回キャブレタのニードルバルブを再点検したと記したが、今度は別のところが気になりだした。

Blog第63回で、プロペラシャフトを抜き取り、錆も無くきれいだったせいもあり、残存グリスが綺麗だ、問題ないとした。偶々使おうとした「リチウム万能グリス」が半透明で同じような印象を持ってしまったからだろう。しかし残っていたのは柔らかな灰色っぽいグリスであり、水混入で乳化していたのではないかと思い始めたのだ。拡大写真がこれ

それに対して前方スタータ側に付着していたのははっきりした茶褐色だ。同じく拡大写真

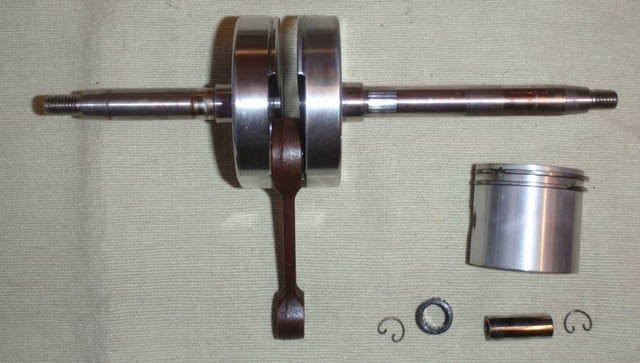

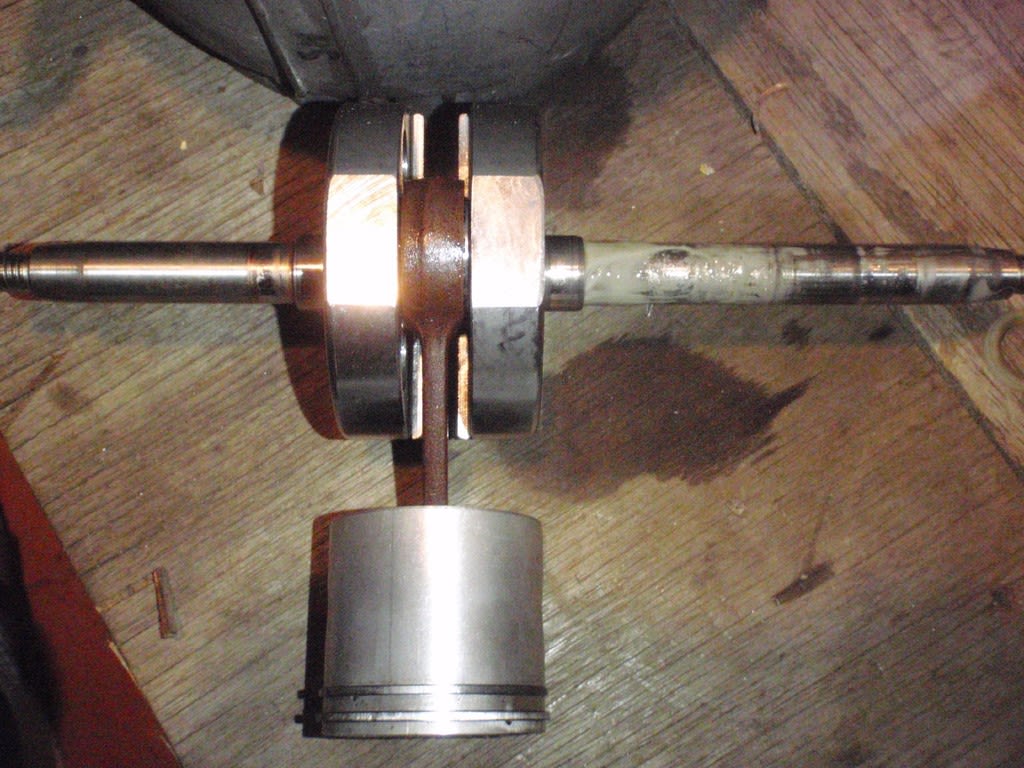

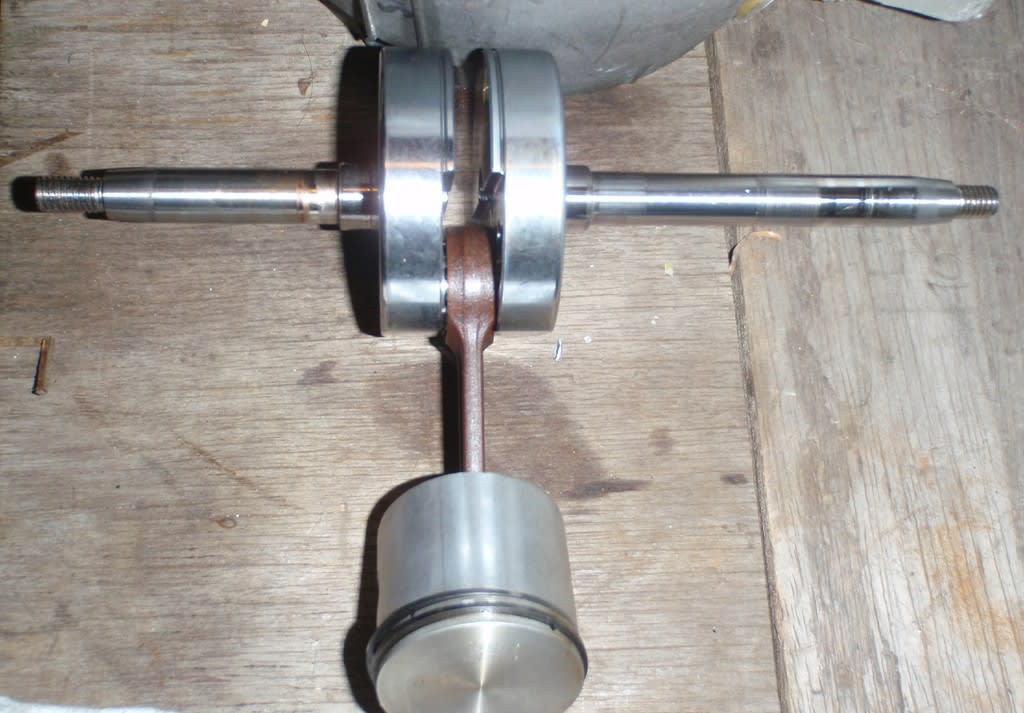

そう云えばと探してみたら、Blog第23回に掲載したこの写真はAS650のプロペラシャフト周りから取外した部品だが、今回の前側と同じ茶褐色だ。

更にしつこく2個目、つまり内側のプロペラシールに残っていた微量のグリスと前側メインオイルシールに残っていたグリスを比較するとこんなに色が違う。

しかも灰色のグリスを火にかざすとパチパチと音を立てて燃へ、混入した水が突沸していることが明らかだ。

本体に浸水したことは1度だけ有るが、クランク室の圧力は高くは無いので、短時間にメインオイルシールを通して海水が浸入する筈はない。(スーパーマグナムはクランク室とカウンタウエイトの形状を見直して吸気の充填効率或いは掃気効率?を上げたようだが、少しの違いだろう。)

こうなると2重にしたシャフトシール2個が1年で劣化し、プロペラ回転と共に海水が巻き込まれていたという事だろう。この写真通り、見た目も、触ってみてもそのリップ部はしっかりしているのだが、上記通り裏面のグリスがリップを通過して前面に回込んでいる。

シール2個は新替したが、また1年経過したら海水混入しているのだろうか?

オイルシール類の寿命をどう判断したらよいのか?専門家の意見が聴きたいところだ。

なお、このプロペラシャフトシールのガータースプリングには錆が浮いていた。ステンレス系らしいが磁石にもくっつく。NCO980と云うのが型番らしいが、メーカーは?PIAと云うのがそれなのか判らない。

NOKのHPを見るとオイル用にはピアノ線など鉄系も使っているが、水用にはSUS304、316を使っている。これらステンレス材でも海水では錆びるから、水洗いが大切なのだろう。

今回交換した海外市販品シールの耐銹性は不明だ。

いやはや、オーバーホールは必要なかったなどと記したが、実施してよかった!

私が呑気にグリスは問題ないと記したのを、写真を見てこりゃあ駄目だ、何やってんだと嘲笑った人も多かったのかもしれない。

いつも言訳ばかりだが、これだから素人考へは危険だ。諸兄にも慎重に判断・作業して欲しい。

さて、今更本体を再度分解してもなす術が無いので、このままで組み立てを進め、2週間の遠征後、さらに点検して状況を投稿したい。1台のみで遠征しようとの考えはとっくに改め、荷物が2個口になっても予備機を持参することとした。

またしても寄り道の様で作業が捗らぬが、こういった不具合が出て来るので、結果的に今回はまともな分解整備をしていると言える感じになった。

タンク組付前の本体だけで水密検査

キャブを取付けて、そのエルボ接続フランジを塞ぐ。コルク栓を使ったが、削り過ぎて隙間が生じ、ゴムテープで塞いだ。

チューブ類を塞ぐには以前も使ったが、時計ドライバーがぴったりだ。

この状態で排気ホースから加圧したところ、この様に泡が出て来る。

派手に漏れているのは、緩いコルク栓をしたキャブ入口だから、心配無用。

上端の泡はプラグの締め付けが不十分と判る。ここは圧力が外へ漏れる方だが、エンジン停止状態では逆に浸水してしまう。後で増し締めするか、液体ガスケットを塗布する積りだ。

シリンダヘッドのガスケットから漏れているのは多分馴染んでくれば止まると考える。

キャブの上部から漏れている分も水分で馴染めば止まるだろう。

こんな風に経験上簡単に裸状態での水密検査を済ませた。

高圧部の点検孔は接続するネジつきノズルが未完成なので、後にする

エルボには液体ガスケットを塗布し、タンク取付、チューブ類を接続し、やっと全体の組立が済んだ。

水密検査

予想通り、どこからも泡は漏れず組立はOKだ。

ついでに、予備機にしているAS650も、久しく確認してなかったので検査して問題なし。

始動試験

組立時にシリンダを保護しようと、ピストンリングにグリスを塗布しておいたが、初めはロープが重くて驚いた。そこでプラグを抜いて少量の燃料を滴下し、摩擦を減らしてからは簡単に始動が出来た。

水中での運転をしたかったが、辺りが水浸しになるので、本日はこれで完了とした。

排気ホース中の残滓が前回使用時からかなり付着したままなので、多少温まって排出できるかと階段に倒立しておいたが、効果は無かった。

共同住宅なので、迷惑とならぬよう、様子を見て水中運転など更に実施の積りだ。

細々した手入れもまだ残っているが、一応今回の分解整備は大苦労の末に完了!とした。

なお、前回紹介したXリングは近日中に入手できることになった。今更本機のリングを交換するのはおっくうなので、当面は予備のキャブユニットの整備にだけ使うことにした。勿論遠征時は予備品に含める積りだ。

以上

Blog第67回 スーパーマグナム1年目分解整備⑥ 終り =小坂夏樹=SuperMagnum Overhaul