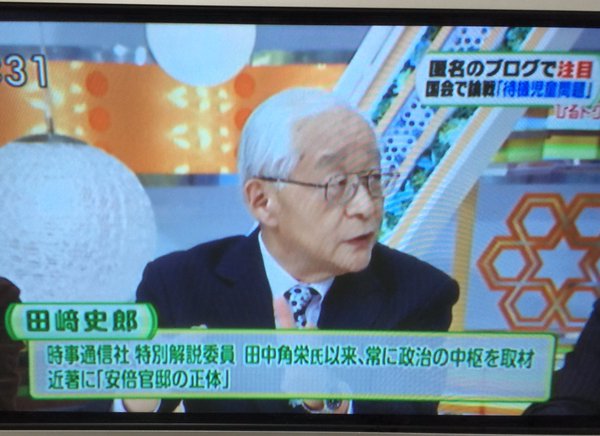

「教育基本法を敵視する安倍政権が危険な牙をむいてきた」――教職員の「政治活動」で懲役3年!?澤藤統一郎弁護士「刑事罰導入は政治的教養教育、主権者教育の限りない萎縮をもたらす」と徹底批判! 2016/05/112016/05/11 ▲岩上安身のインタビューに応える澤藤統一郎弁護士(2015年10月27日)

▲岩上安身のインタビューに応える澤藤統一郎弁護士(2015年10月27日)

**************************************

澤藤統一郎の憲法日記

http://article9.jp/wordpress/?m=201605より転載

2016年5月10日

アベ政権が牙をむいてきた-「教特法に刑罰導入の改正法案」報道

私は、2003年10月23日、石原教育行政の「10・23通達」発出を当日の産経(朝刊)報道で知った。つまり、産経はこの種情報のリーク先として使われ、政権や右翼筋の広報担当となっているのだ。

その産経が、本日とんでもない記事を発信した。

「教職員の政治活動に罰則 自民、特例法改正案、秋の臨時国会にも提出」というもの。

http://www.sankei.com/politics/news/160510/plt1605100003-n1.html

自民党は9日、今夏の参院選から選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられることを踏まえ、公立高校の教職員の政治活動を禁じる教育公務員特例法を改正し、罰則規定を設ける方針を固めた。早ければ今秋の臨時国会に改正案を提出する。同法は「政党または政治的目的のために、政治的行為をしてはならない」とする国家公務員法を準用する規定を定めているが、罰則がないため、事実上の「野放し状態」(同党幹部)と指摘されていた。

改正案では、政治的行為の制限に違反した教職員に対し、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」程度の罰則を科することを想定している。

また、私立学校でも政治的中立性を確保する必要があるとして私立校教職員への規制も検討する。これまで「国も自治体も、私立には口出ししない風潮があった」(同党文教関係議員)とされるが、高校生の場合は全国で約3割が私立に通学する実情がある。

党幹部は「私立でも政治的中立性は厳格に守られなければならない」と指摘。小中学校で政治活動をした教職員に罰則を科す「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」を改正し、私立高の教職員にも罰則を適用する案が浮上している。

日本教職員組合(日教組)が組合内候補者を積極的に支援するなど選挙運動に関与してきた過去を踏まえ、組合の収支報告を義務付ける地方公務員法の改正についても検討する。

この改正法案の当否以前の問題として、罰則をもって禁じなければならないような「高校教職員の政治活動」の実態がどこにあるというのだろうか。1954年教育二法案制定当時と今とでは、政治状況はまったく違っている。かつての闘う日教組は、今や文科省との協調路線に転換している。「日の丸・君が代」問題でも、組合は闘わない。個人が、法廷闘争をしているのみではないか。

教育二法とは、「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」(教員を教唆せん動して特定の政治教育を行わせることを禁止)と、「教育公務員特例法」(教員の政治的行為を制限)とのこと。当時の反対運動の成果として、教特法への刑事罰導入は阻止された。それを今、60年の時を経て導入実現しようというのだ。

教育現場での教員の政治的問題についての発言は、残念ながら萎縮しきっていると言わざるをえない。それをさらに、刑罰の威嚇をもって徹底的に押さえ込もうというのだ。闘う力もあるまいと侮られての屈辱ではないか。

「政治的中立」の名をもって圧殺されるものが政権批判であることは、現場では誰もが分かっていることだ。さらに、萎縮を求められるものは「憲法擁護」であり、「平和を守れ」、「人権と民主主義を守れ」、「立憲主義を尊重せよ」という声だ。憲法に根拠をおく常識も良識も党派性を帯びた政治的発言とされてしまうのだ。

教育基本法(第14条)は、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。」と定める。明日の主権者を育てる学校が、政治と無関係ではおられない。18歳選挙権が実現した今となればなおさらのこと。刑事罰導入はいたずらに、政治的教養教育、主権者教育の限りない萎縮をもたらすことが目に見えている。それを狙っての法改正と指摘せざるをえない。

今、教育現場において「教育基本法の精神に基き、学校における教育を党派的勢力の不当な影響または支配から守る」ためには、政権の教育への過剰な介入を排除することに主眼を置かねばならない。

教育公務員も思想・良心の自由の主体である。同時に、教育という文化的営為に携わる者として、内在的な制約を有すると同時に、権力からの介入を拒否する権利を有する。

「教職員の政治活動に罰則」という、教職員の活動への制約は、政権の教育支配の一手段にほかならない。憲法をないがしろにし、教育基本法を敵視するアベ政権が、危険な牙をむいてきたといわなければならない。改憲反対勢力がこぞって反対しなければならないテーマがひとつ増えた。

全国高校生未来会議

全国高校生未来会議

(安倍昭恵首相夫人と全国高校生未来会議についてのプレゼン風景)

(安倍昭恵首相夫人と全国高校生未来会議についてのプレゼン風景)

taka(大阪に維新は要らない)

taka(大阪に維新は要らない)

写真はイメージ

写真はイメージ