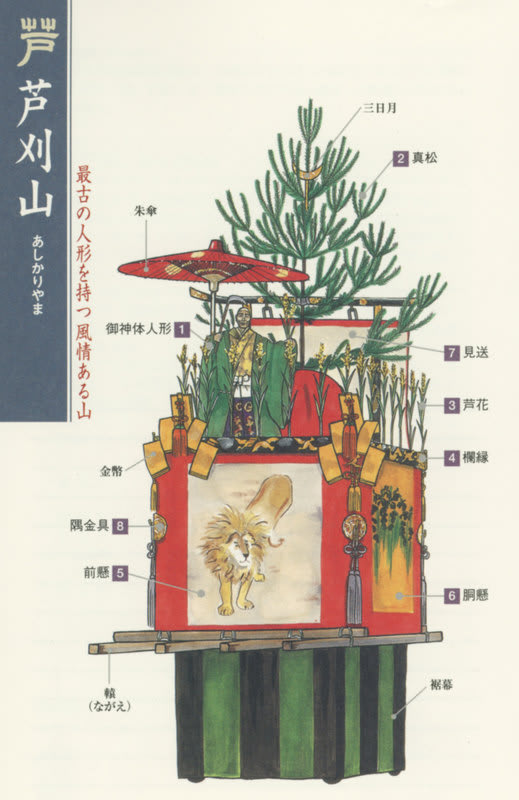

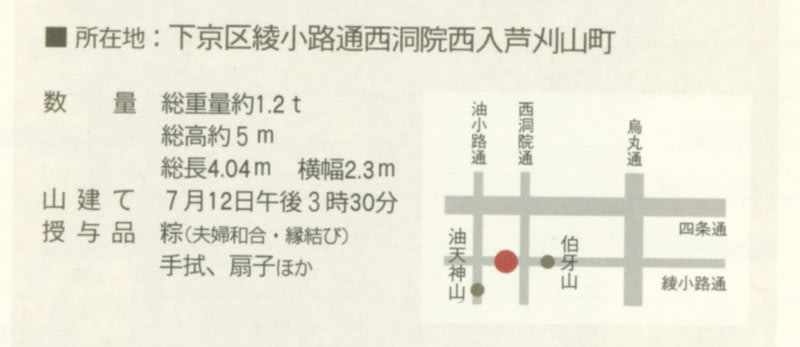

《芦刈山(あしかりやま)・油天神山(あぶらてんじんやま)》

芦刈山は平安時代の歌物語 「大和物語(やまとものがたり)」に収められている「芦刈」

が原典で、それをもとに作られた謡曲「芦刈」をテーマとして作られた山。

「夫婦和合・

縁結び」

「芦刈」の話は、難波に住む貧しい夫婦が離縁し、妻は都に行って乳母と

して、宮仕えして不自由ない暮らしとなる。そこで、別れた夫が気になり、

人を使って捜すがわからず、ついには自分で捜しに出向くと、落ちぶれた

姿で面白おかしい口上とともに芦を売る男を見かけ顔を合わす。

3年ぶりの再会、再縁を喜び、和歌と夫婦愛を称えて共に都に上るという…。

「夫婦和合・縁結び」

「芦刈」の話。平安の時代も現代も変わらず、女性が強い!

「芦刈山」の御神体人形が羽織っている小袖は昔は織田信長の小袖を

拝領したという。現在は、江戸時代のものであり、全山鉾中で最古の人形衣装。

《油天神山(あぶらてんじんやま)》

油小路(あぶらのこうじ)に祀られる天神ということで、「油天神山」。

全山鉾 32基の内「天神山」は2基。「油天神山」「霰(あられ)天神山」。

「学問成就」