新年が明けて半月以上ですが、おめでとうございます。

年が明けてから、何かバタバタで仕事もない割にゆっくり出来ません(笑)

最近飲みながらの懇談の中で、食品添加物の話しになりました。

一瞬の会話ですが。

「日本は農薬の規制が外国と比べてゆるいと聞いたことありますよ。

それに日本のお茶は農薬使用の基準から外れているとして、

輸入禁止にしている国もあると聞いたことがありますよ。」(ただの聞きかじり)

と言う話しをしました。

そしたら、「日本のは一番安全でないのか?」と非常に怪訝な顔をされました。

そう思っている人の方が多いのかもしれません。

自分も最近2,3年前までそうでしたので。

1月17日の新聞に下記の添加物の記事が出ました。

アメリカは、「発がん懸念」で禁止。

日本は「科学的根拠を精査する」として、あまり関心がないような本腰でない。

コロナのmRNAワクチンでも同じように、

諸外国は「効果がない」「危険」という認識で勧めてはいないようだが、

日本だけは爆打ちまくりで今でも推奨し、諸外国と対応が異なる。

次の動画の農薬でも、やはり同じような対応が日本です。

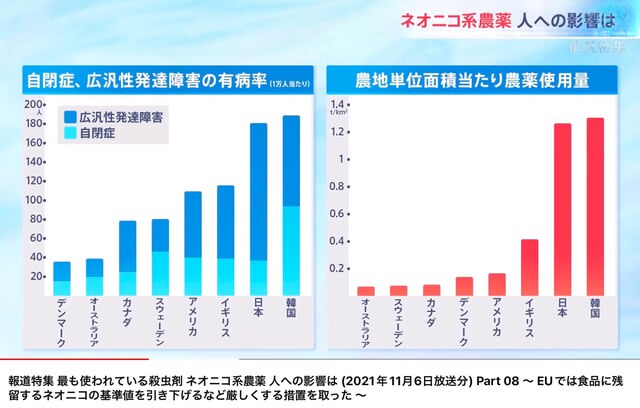

ネオニコチノイド系農薬が人間に影響を与えているという、

日本の黒田医師という方の研究結果を受け、

EUでは、規制を強化し日本よりはるかに厳しく、素早く対応している。

研究論文は2012年発表。EUは翌13年には規制を強化し暫定使用禁止。

2018年にはほぼすべてのネオニコ系農薬を正式に使用禁止とした。

当の研究の出た日本は、ようやく2021年に「農薬の再評価制度」をスタートさせているが、

農薬メーカーに丸投げで、2023年7月にガイドラインの見直しをするなど、

もたついていて、今現在どれだけ規制されているのかは定かでありません。

探せないだけかもしれませんが。

EUやアメリカは、因果関係がはっきりしなくても、

「疑わしきは規制や禁止」という「予防原則」の考え方で対応する。

日本との考え方の大きな違いを感じる。

農薬はさらに悪影響を広げる。

動画の中で東大の山室教授が(世界的に海や湖の自然環境で著名の方のよう)

湖の魚が減っている原因がネオニコ系農薬にある可能性を論文発表している。

添加物、ワクチン、農薬、これらの人間に与える影響。

これらに共通する日本の「国民の健康を守る」ことに対する他国との違い。

これらを考えたとき、日本政府の国民軽視の対応が透けてきます。

まったく対応が後手で、政府に真剣みがありません。

世界で禁止している農薬を、「日本だけ」使っているとしている。

田んぼの水も、川の水も海に流れます。

この動画の村田さんの話で、川の魚に影響することは、

海の魚にも影響しているのではないかと思った次第です。

「超加工食品」という言葉があります。

農薬で育てた食品を、さらに加工時に添加物を使用して加工した食品。

「コンビニやスーパーの弁当や総菜、スナック菓子、清涼飲料水などんど。

・・・すぐに食べられるように加工された食品を指します。

じつは日本には、世界的に見てもこうした超加工食品が非常に多い。」(「食がもたらす病」安部司氏:無添加の神様と呼ばれる)

ガソリンの暫定税率にさらに消費税を上乗せする二重課税ならぬ、

二重汚染食品とでもいうのでしょうか?

アメリカやイギリスなど添加物に対する規制は厳しい。

厚生労働省の資料で次のようなものがあります。

1947年から2009年までの統計です。

死因順位別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移

1981年から死因順位が見事に変わって、1985年から2009年まで次の順位で一貫しています。

1位:悪性新生物(がん)

2位:心疾患

3位:脳血管疾患

4位:肺炎

令和5年度の死因順位も以下のようにやや同じです。

第1位:悪性新生物(死因構成割合24.3%)、第2位:心疾患(14.7%)、第3位:老衰(12.1%)

アメリカでは、がんは「食の添加物」が原因であるということをはっきりと国民に示しています。

食パンも小麦のグルテン抜きを選べるようになっているといいます。

1981年ごろと言えば、コンビニが全国に10,000店舗を超えてきた頃です。

現在は60,000店舗以上でしょうか。

それに合わせて、ファストフード店も確実に増加しています。

スーパーの総菜と並び個々で利用の仕方を工夫すれば、便利で非常に助かる存在です。

が、便利さゆえに頻繁に購入してしまうということになるのでしょう。

かく言う自分ですが、コンビニはこの5,6年は2,3カ月に一回行くかどうか。

だからどうしたという話ですが(笑)

業界の問題なのか、政府の規制の問題なのかですが、

スピード規制が事故を防ぐのと同じで、国の規制は国民の安全保障ともなります。

いずれにしても日本は世界に類を見ない、添加物天国ではないでしょうか?

先の安部司氏、「食がもたらす病」(ルネサンスvol.13)の中に、

「ヨーロッパにはコンビニはありません。

ヨーロッパの人と話すと、『日本人はなぜ自分で作れるものに何倍ものお金を払うのかしら?

やっぱりお金があるし、忙しいんだよね?』

お茶やおにぎりは自分で作れますよね。それをわざわざ買うということに

不自然さを感じるのです。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます