浅草寺の続きは、参道西側から。

五重塔

天慶5年(642) 、平公雅が塔を建立したと伝わる。

この塔は三重塔であったといわれ、

江戸時代・寛永年間の浅草寺境内図を見ると、

本堂の東側に五重塔、

西側に三重塔が建ち、境内に二つの塔が並存していた。

江戸時代は、上野寛永寺五重塔、芝増上寺五重塔、

谷中天王寺五重塔とともに「江戸四塔」として親しまれた。

明治19年(1886)、各所が傷んでいた塔を修復することになり、

塔のまわりに足場が組まれた。

このとき修復の費用を捻出するために、

一般の参拝者に有料で足場を登らせた。

足場に設けられたスロープ沿いに

最上層の屋根部分にまで登れたため、

人々は遥か遠くまでの眺望を楽しんだ。

本堂と同様、関東大震災では倒壊しなかったが

昭和20年(1945)の

東京大空襲では焼失した。

現在の塔は、

寛永8年(1631)に焼失した

三重塔の跡伝承地付近に場所を移して、

昭和48年(1973)に再建されたもので

鉄筋コンクリート造、アルミ合金瓦葺き、

塔の高さは約48m。

外から見ると、五重塔は地上面から建っているように見えるが、

実際は基壇状の建物(塔院)の上に建っている。

インドのストゥーパを起源とし、

最上層には、スリランカのイスルムニヤ寺院から奉戴した

仏舎利が納められている。

鳩ポッポの歌碑

東くめ作詞、瀧廉太郎作曲で

明治33年(1900年)に発表された

童謡「鳩ぽっぽ」の歌詞と楽譜を表した碑。

昭和37年(1962)に建立された。

ここから、未知の西境内に入ります。

影向堂(ようごうどう)

平成6年(1994年)の建立。

影向とは、神仏が姿かたちとなって現れること。

堂内は内陣と外陣に分かれ、

内陣の須弥壇中央には聖観世音菩薩を祀り、

その左右に千手観音、虚空蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、

勢至菩薩、大日如来、不動明王、阿弥陀如来を祀る。

また、外陣には浅草名所七福神の大黒天を祀っている。

薬師堂

影向堂の南に建つ、三間四方の堂宇で

当初の薬師堂は本堂の北側にあったので、

「北薬師」と呼ばれていたが、

慶安2年(1649)、

三代将軍徳川家光が本堂の北西に再建。

これが現在の建物で、

浅草寺に残る江戸時代以前の建築では

六角堂、二天門とともに古い。

平成6年(1994)に現在地に移された。

六角堂

影向堂の左に建つ六角堂は

室町時代の建立で、

境内最古の建物。

東京都指定有形文化財。

堂内には日限地蔵(ひぎりじぞう)を本尊として祀る。

淡島堂

影向堂の更に西側に建つ。

元禄年間に紀州の淡島明神(淡嶋神社)を勧請したことから

この名がある。

平成7年(1995年)、

境内地の再整備の際に

旧影向堂を移して淡島堂としたもの。

東京大空襲で本堂が焼失した後、

昭和30年(1955年)までは浅草寺の仮本堂であった。

堂内には本尊阿弥陀如来坐像、

淡島神の本地仏とされる虚空蔵菩薩像を安置する。

毎年2月8日にこの堂で針供養が行われることで知られる。

銭塚地蔵堂

この地蔵尊の由来は次のようなもの。

享保年間(1716~36)に摂津国有馬郡(現在の兵庫県西宮市)に

山口某という武士の妻がおり、

夫とふたりの子供と暮らしていた。

貧しいながらも彼女は武士の妻としての誇りを失わず、

他人からの援助を断って清貧の生活を送っていた。

ある時、子供らが庭先に埋まっていた沢山の寛永通宝を掘り当てた。

しかし彼女は、理由のない金を自分のものにするのは恥と考え、

金を埋め戻させた。

この賢い母に育てられ、子供らは立派に成長し、家が繁栄したので、

子供らは金を埋めた場所に地蔵尊を祀ったという。

これが現在、西宮市山口町に残る銭塚地蔵尊で、

この地蔵尊の御分霊を勧請したのが浅草寺の銭塚地蔵堂。

商売繁昌のご利益を求めて祈願する人が多い。

三峯神社

写経供養塔

針供養塔

石橋

石橋

国の重要美術品。

かつて境内にあった東照宮への参詣用に造られたもので、

元和4年(1618年)、東照宮が勧請された際に建造された。

恵比寿・大黒天堂

銅造宝篋(ほうきょう)印塔

阿弥陀如来坐像

銅造観音菩薩坐像

めぐみ地蔵

子育地蔵尊

商徳地蔵尊

出世地蔵尊

銭塚弁財天

一言不動尊

金龍権現

釘供養塔

新奥山

江戸時代、今の浅草寺本堂の北西一帯は、

「奥山」と呼ばれ、江戸随一の盛り場だった。

参拝者が休息する水茶屋が並び、

芝居、見世物、独楽回し、猿芝居、居合、軽業、手妻(奇術)などの

大道芸人が人々を楽しませた。

水茶屋や楊枝屋の看板娘は、いわば当時のアイドルで、

鈴木春信や喜多川歌麿などの美人画の題材となって評判となった。

奥山の名の由来は記録にないが、

おそらくその位置が本堂の奥にあることから名付けられたと考えられる。

明治になり、寺地が浅草公園に入れられ、

浅草の盛り場が「六区」に移るにともない、

奥山の名は消えていった。

現在、本堂西側の一画が新たに「新奥山」として整備され、

さまざまな碑、像が立つ。

映画弁士塚

無声映画時代に活躍した弁士を称えるために

昭和33年(1958年)建立された。

題字は鳩山一郎の書。

喜劇人の碑

昭和57年(1982年)建立。

川田晴久を筆頭に、

物故者となった日本の喜劇人の名が刻まれている。

「喜劇に始まり、喜劇に終わる」という森繁久彌の言葉も。

「喜劇王」として活躍した曽我廼家五九郎の顕彰碑

力石(ちからいし)

江戸時代後期、酒屋・米屋の人足たちの間で、

江戸時代後期、酒屋・米屋の人足たちの間で、

酒樽や米俵を曲芸のように持ち上げて、

その力を競うことが流行した。

ここにある力石は、境内で行われた「力くらべ大会」で

競い持ち上げられたものである。

「力石・熊遊の碑」は、明治7年(1874)、

熊治郎という男が持ち上げた百貫(約375 キロ)ほどの力石であり、

新門辰五郎らがその記念として建てた。

この他、浅草神社境内には久保田万太郎句碑、

川口松太郎句碑、河竹黙阿弥顕彰碑、

市川猿翁(二代目市川猿之助)句碑、

初代中村吉右衛門句碑などがある。

「暫」の像

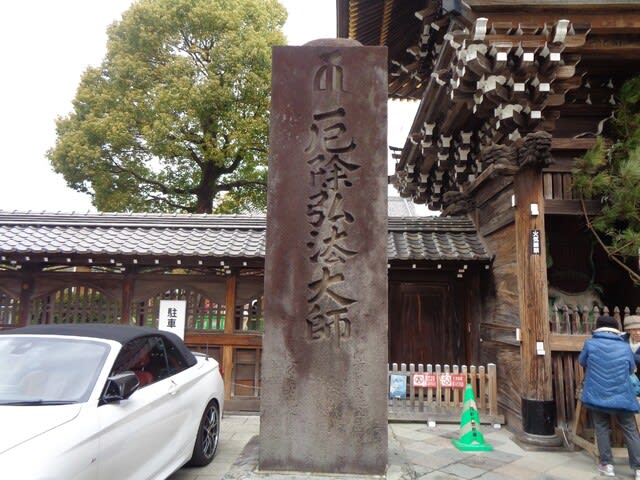

浅草寺の一番北、駐車場っ時の奥にある、

「劇聖」と賞賛された明治時代の歌舞伎役者、

九代目市川団十郎(1838~1903)の

十八番「暫(しばらく)」の銅像。

主人公である鎌倉権五郎の力強さにあやかり、

毎年4月、この像の前で威勢良く赤ちゃんの泣き声を競う

「泣き相撲」が奉納される。

現在の像は、十二代目市川団十郎(1946~2013)襲名を機に復元されたもの。

伝法院(でんぼういん)

参拝者で賑わう仲見世の西側に、

閑静な庭園が広がっていることは意外に知られていない。

伝法院は浅草寺の本坊であり、

大玄関・客殿・使者の間、

大台所・大書院・住職の間などの建築と、

江戸時代初期の庭園からなる一画。

江戸時代初期の頃は「観音院」や「智楽院」と呼ばれていたが、

浅草寺中興四世の宣存僧正の坊号をとって、

元禄3年(1690)頃より伝法院と称されるようになった。

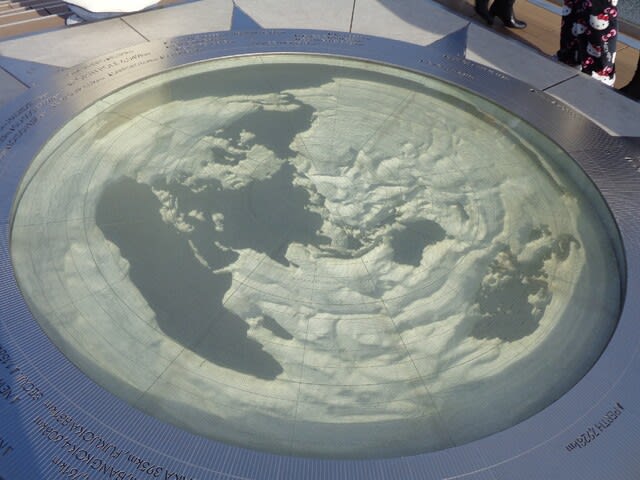

庭園の大部分を占める大池泉は、

北東部と南西部の池に大きく分かれ、

2 つの池は細い流れでつながれている。

池の周囲に小径がめぐらされた「廻遊式庭園」であり、

歩むごとに景観の変化を楽しめる。

寛永年間(1624~44)に、作庭家として著名な

小堀遠州により築庭されたと伝わる。

庭園の諸所に石塔や石灯籠などが置かれ、景観に趣を添える。

客殿には阿弥陀三尊像が奉安され、

その左右には徳川歴代将軍、浅草寺歴代住職の位牌が安置されている。

平成23年(2011)に伝法院の庭園が国の名勝に、

平成27年(2015)には「客殿、玄関、大書院、小書院、新書院、台所」の6棟が

国の重要文化財に指定された。

一般公開はしていないが、不定期で特別公開されることがある。

鎮護堂(ちんごどう)

伝法院は非公開だが、

敷地の南西にある鎮護堂は公開されており、

ここから柵越しに伝法院の回遊式庭園が瞥見できる。

ここに祀られる「鎮護大使者」とはタヌキである。

江戸市中に「狸阪」「狸穴」などという地名があるように、

かつて江戸には狸が多く棲んでいた。

上野の山や、浅草の奥山にも狸が棲んでいたが、

官軍と彰義隊が戦った上野戦争や奥山の開拓などで逃げ出して、

明治の初めには浅草寺の伝法院あたりに棲みつくようになった。

一説には狸らは、草履を釜に投げ入れたり、

座敷に砂をまいたりなどのいたずらをしたという。

浅草寺も狸らの乱行に困っていたが、

時の住職、唯我韶舜大僧正の夢枕に狸が現れ、

「われわれのために祠を建てて保護してくれれば、

伝法院を火災から守り、永く繁栄させましょう」

というお告げがあった。

そこで、明治16年(1883)に

鎮護大使者として祀ったのがこの鎮護堂。

その霊験あってか、伝法院、鎮護堂ともに

関東大震災や東京大空襲での焼失を免れている。

火除け祈願のほか、

この祠に祈ったところ失せものが見つかったという霊験から、

盗難除けの祈願をするご信徒も多い。

また、狸を「他を抜く」という語呂としてとらえて、

落語家や歌舞伎役者など、

芸能関係者の信仰が篤いことで知られている。

境内にはいくつかの狸の焼き物がある。

続きは支院を巡ります。