ZDFの世論調査ポリートバロメーターが6月3日に発表されましたので、遅ればせながら以下に結果を私見による解説を加えつつご紹介いたします。

Brexit

イギリスでのEU離脱に関する国民投票が近づいています。EU離脱の経済的影響の見積もりなどが頻繁にメディアを騒がせています。イギリス人のほうは賛否半々のようですが、ドイツ人の7割近くはイギリスのEU離脱に反対しています。

Brexit(イギリスのEU離脱)についてどう思いますか?:

いい 8%

どちらでもよい 23%

悪い 67%

Brexitはどのくらいドイツに経済的損害を与える?:

非常に大きい 4%

大きい 29%

それほど大きくない 44%

全くない 11%

分からない 12%

Brexitのドイツへの経済的影響が少ない、あるいは全くないと思う人が過半数を占めていますが、だからといってイギリスのEU脱退がよいと思っているわけではない、というのがドイツ世論の平均的見方といえるようです。

難民問題・トルコ関係

EU・トルコ難民協定は、トルコの反テロ法改定拒否によって、行き詰まりつつあります。反テロ法改定はトルコ人に対するEUでのビザ義務撤廃の条件のひとつとなっているにもかかわらず、エルドアン大統領は強硬姿勢を崩さず、反テロ法に関してEUから指示を受ける筋合いはないと主張する一方、難民対策に協力する代償としてビザ義務撤廃を断固要求しているのです。そういう交換条件ではなかった、思う人は多いでしょうが、こうした問題はトルコのファッショ傾向を考えれば想定内のことともいえます。この問題に加えて、先日のドイツ連邦議会でのアルメニア人ジェノサイドの認定決議がトルコ関係をよりいっそう緊張させています。エルドアン大統領はドイツのトルコ系議員を特に攻撃し、「血液検査を受けさせるべきだ」、「トルコの血が腐っている」、「テロリストの手先」などと信じられない非難を公に行っています。それに対してメルケル首相はトルコとの関係悪化を恐れて、するべき批判すら控えているように見受けられます。

トルコ批判は難民政策を脅かさないために控えるべき?:

はい 12%

いいえ 83%

分からない 5%

そして毎度お馴染みの質問。

アンゲラ・メルケルの難民政策を良いと思いますか?:

いい 54%(3週間前は49%)

悪い 42%(3週間前47%)

分からない 4%(変化なし)

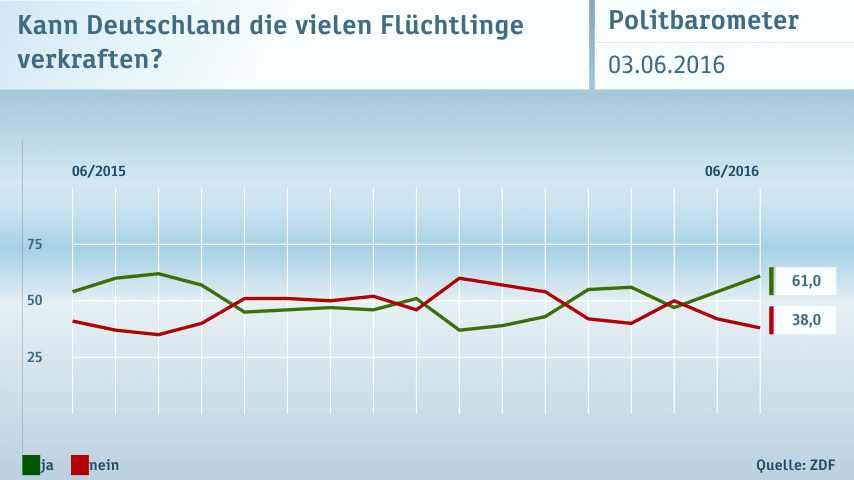

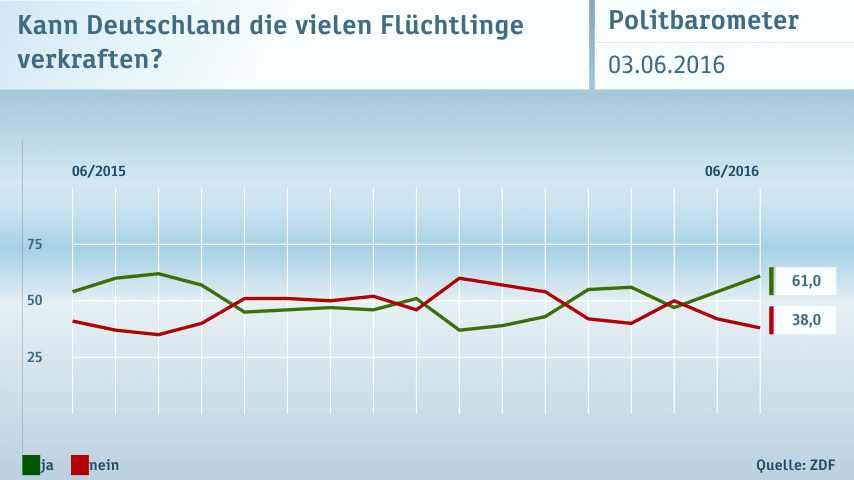

ドイツはたくさんの難民を受け入れることができますか?:

はい 61%

いいえ 38%

一時期の反難民ムードはまた影を潜めたようです。楽観的な難民受け入れ肯定派が増加傾向にあります。

犯罪対策

最新の犯罪統計(2015年度)が公表されたばかりですが、それによれば空き巣・押し入り強盗が目立って増加しており、2015年度は21世紀最高記録となったそうです。トータル167.136件で、前年比約10%増。事件解明率は14.1%ときわめて低く、犯人が有罪判決に至ったケースは全体のわずか3%。

政治的動機による犯罪も39,000件で、前年比19.2%増加しました。右翼系犯罪は34.9%増。政治的動機による暴力も30%増の約4400件で、今世紀最多となっています。

国内の犯罪によって脅かされていると感じますか?

はい 36%(4月、29%)

いいえ 64% (4月、71%)

4月と比べて犯罪に脅かされていると感じる割合が増えているのは、犯罪統計の公表によるところが多いと思われます。

犯罪政策ではどの政党が一番優れていると思いますか?:

CDU/CSU 34%

SPD 9%

左翼政党 3%

緑の党 3%

FDP 1%

AfD 6%

どの政党でもない 16%

分からない 27%

サッカー・ヨーロッパカップ

フランスで開催されるサッカー・ヨーロッパカップでテロがあると思いますか?:

はい 65%

いいえ 33%

分からない 2%

ドイツはヨーロッパカップでどこまで進むと思いますか?:

予備選だけ 1%

1/8決勝 3%

準々決勝 17%

準決勝 25%

決勝 44%

優勝 39%

政党・政治家評価

来年は連邦議会選挙ですので、そろそろ次期首相候補の議論が始まっています。

次期首相候補として誰が良い?:

アンゲラ・メルケル(CDU):

全体 58%

CDU/CSU支持者 87%

ジグマー・ガブリエル(SPD)

全体 36%

SPD支持者 49%

2017年2月に大統領選挙があります。

ヨアヒム・ガウク大統領の二期目を良いと思いますか?

はい 70%

いいえ 22%

分からない 8%

7割の人がガウク大統領続投を希望していますが、6月7日に本人は高齢を理由に次期大統領として立候補しないと宣言しました。現在後継者探しの議論真っ最中です。

AfD(ドイツのための選択肢)の副党首アレクサンダー・ガウラントが5月末にサッカー選手ジェローム・ボアテングを「サッカー選手としてはいいが、隣人であって欲しくはない」と侮辱したことで物議を醸し出しています。ボアテング氏はベルリンでガーナ人の父とドイツ人の母から生まれたので、外見はともかくドイツ国籍のドイツ人です。6月8日のForsaの世論調査では、全体の94%がボアテングを隣人として好ましいと答えています。東ドイツではさらに人気があり97%の人が肯定的回答をしました。AfD支持者でさえ88%は隣人ボアテングを肯定的に見ています。そのため、ガウラント氏の発言は党内でもかなり顰蹙を買っています。ガウラント氏はメディアが彼の発言を曲解し、間違って引用した、と非難の矛先をメディアに向けようと必死ですが、効をなしてはいないようです。

AfD内では極右的考え方が蔓延っていますか?:

非常に蔓延っている 33%

蔓延っている 42%

それほどでもない 16%

全くない 2%

分からない 7%

政治家重要度ランキング(スケールは+5から-5まで)

- ヴィルフリート・クレッチュマン(バーデン・ヴュルッテンベルク州首相、緑の党)、2.4 (前月比+0.2)

- フランク・ヴァルター・シュタインマイアー(外相)、2.0(+0.1)

- ヴォルフガング・ショイブレ(内相)、1.7(+0.1)

- アンゲラ・メルケル(首相)、1.5(+0.1)

- グレゴル・ギジー(左翼政党)、1.1(+0.2)

- トーマス・ドメジエール(内相)、0.7

- ウルズラ・フォン・デア・ライエン(防衛相)、0.6(変化なし)

- ジーグマー・ガブリエル(経済・エネルギー相)、0.5(+0.1)

- アンドレア・ナーレス(労働相)、0.4(初ランクイン)

- ホルスト・ゼーホーファー(CSU党首・バイエルン州首相)、0.3(変化なし)

連邦議会選挙

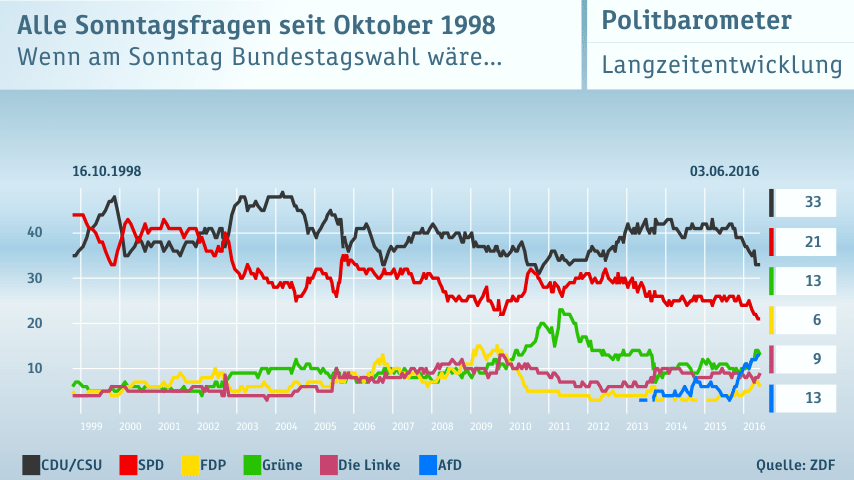

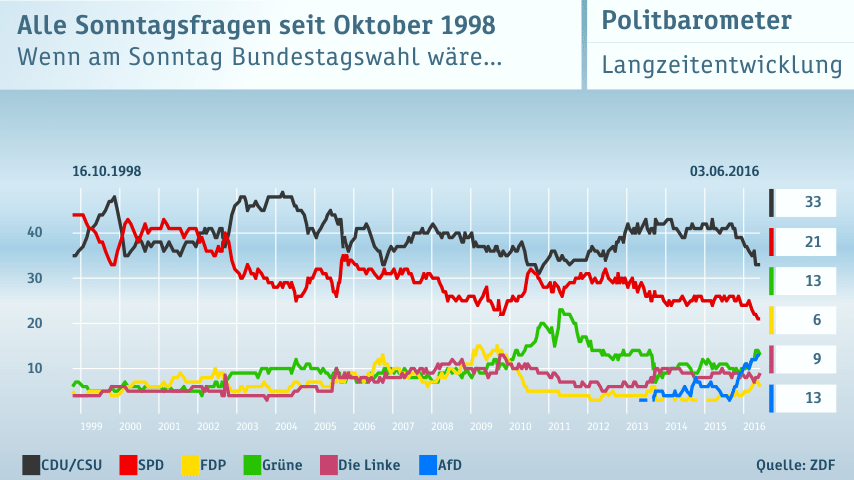

「もし次の日曜日が議会選挙ならどの政党を選びますか」:

CDU/CSU(キリスト教民主同盟・キリスト教社会主義同盟) 33%(変化なし)

SPD(ドイツ社会民主党) 21% (変化なし)

Linke(左翼政党) 9%(+1)

Grüne(緑の党) 13%(-1)

FDP (自由民主党) 6%(-1)

AfD(ドイツのための選択肢) 13%(変化なし)

その他 4% (+1)

1998年10月以降の連邦議会選挙での投票先推移:

政権に対する満足度(スケールは+5から-5まで): 0.8(前回比+0.2)

経済問題

一般的な経済状況:

いい 58%(前回比+1)

どちらとも言えない 36%(変化なし)

悪い 6% (変化なし)

自分の経済状況:

いい 65%(前回比+7)

どちらとも言えない 29%(-5)

悪い 6%(-1)

ドイツの経済は今後…?:

よくなる 26%(前回比+2)

変わらない 53%(-1)

悪くなる 18% (-1)

この世論調査はマンハイム研究グループ「ヴァーレン(選挙)」によって行われました。インタヴューは偶然に選ばれた有権者1.292人に対して2016年5月31日から6月2日に電話で実施されました。

次の世論調査は2016年6月24日ZDFで発表されます。

参照記事:

ZDFホイテ、2016.06.03、「ポリートバロメーター」

ZDFホイテ、2016.05.23、「犯罪統計:空き巣急増」

ディー・ヴェルト、08.06.2016、「AfD支持者の88%がボアテングを隣人に欲しい」