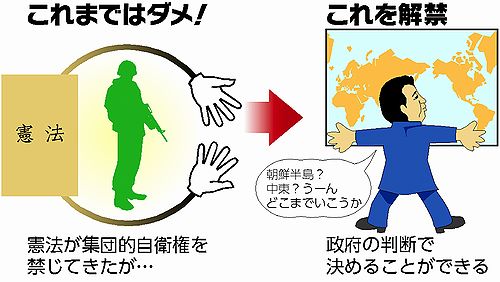

安倍政権は歴代政府が憲法上、禁じてきた集団的自衛権を「限定的」に行使する考えを示しています。与党内の慎重論をかわすためです。ただ、いったん集団的自衛権の行使容認に踏み切れば、憲法の“歯止め”がなくなり、時の政府の判断でいくらでも行使の範囲や事例を拡大することができます。

安倍晋三首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は5月にも提出する報告書で、集団的自衛権行使の事例として(1)朝鮮半島有事での米軍の後方支援や臨検(2)ペルシャ湾など、戦闘下での掃海活動―などを盛り込む方針です。行使に当たっては「5条件」(別項)を挙げ、これを“歯止め”とする考えです。

集団的自衛権の行使にあたっては、「海外で戦争する国になる」「米軍が戦争を起こせば、地球の裏側まで行くのか」といった懸念が相次ぎ、各種世論調査では5~6割が反対。与党内でも亀裂が生じています。

このため、行使の事例を“限定”し、「他国より厳しい条件」(北岡氏)を付けて批判をかわす狙いですが、これらは“歯止め”でも何でもありません。

これまで歴代政府が集団的自衛権行使を認めてこなかったのは、憲法9条に反すると解釈してきたからです。いったんこの解釈を変えてしまえば、行使の可否や対象事例、地理的範囲を、時の政府の「政策判断」で自由に決めることができます。

そもそも、安保法制懇自体、「集団的自衛権を行使する自衛隊部隊の活動の場所に地理的な限定を設けることは適切ではない」ことを確認しています。(昨年11月13日の第4回会合)

早稲田大法科大学院の長谷部恭男教授(憲法学)も、「ここでいう『限定』は憲法に基づいた限定ではなく、単なる政策的な限定でしかない」と指摘。「5条件」についても、「集団的自衛権の行使にあたって、当該国の要請が必要とされることは、国際的な判例(1986年のニカラグア判決)で確立している」としており、特別な“歯止め”にはなりえないとの見方を示しています。(3月28日の記者会見)

集団的自衛権の「5条件」

(1)密接な関係にある国が攻撃された場合

(2)放置すれば日本の安全に大きな影響が出る場合

(3)当該国からの明示的な支援要請がある場合

(4)第三国の領海通過では許可を得る

(5)首相が総合的に判断して国会承認を受ける

|