所用で地方都市に滞在しているが、久しぶりに地域のコミュニティセンター内にある小さな図書館に行ってみた。

狭いのだが、昆虫に関する本が結構置いてあるのが嬉しい限りだ。

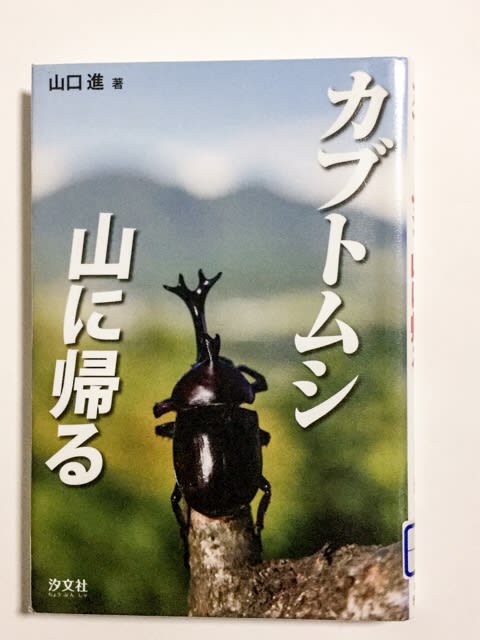

児童向けが多いのだが、ファーブル昆虫記と並んで丸山宗利さん、新開孝さん、森上信夫さん等の本も置いてあり、そこに見たことがない「カブトムシ山に帰る」(汐文社)という本を見つけた。初版は、2013年8月。「カブトムシが小型化している⁈」と見開きにあり、どう言うことだと読んでみたら、これがなかなか面白い内容だった。

文字が大きいし、ルビもふってあるので児童向けの本かもしれない。

著者は山梨県に住む昆虫写真家の山口進さん。

最近コガネムシ位の小さなカブトムシが、どんどん増えて来ていると感じて、その訳を探りあてたという内容です。

幼虫の時に餌が十分でないと成虫は小型になるというのは聞いたことがある。自分ではやや小さいなくらいのは見たことがあるが、コガネムシ大と言うのは見たことがない。

詳細は本を読んでいただきたいのですが、概要は以下のような内容です。

ただしニュアンス等多少違いがあったらご容赦を!

著者は、子供の頃九州の照葉樹林ではカブトムシは大変少なかったが、大人になって行った山梨の日野春の落葉照葉樹林には沢山いるので驚いた。

そして、図鑑には幼虫は腐葉土を食べるとあるのに、クワガタを探しに山へ入った時に伐採木の固い根の中にカブトムシの幼虫が7匹もいたのを見て不思議に思った。

カブトムシの成虫は豊富な樹液、幼虫は沢山の腐葉土があれば沢山発生する。いわゆる里山と言われるところです。

途中は省略しますが、著者は長年の観察から、なぜ小型のカブトムシが増えたのか次のような説を立てました。

カブトムシは里山環境ができる遥か以前から、山の中の森で小さな体で生きていた。

カブトムシの幼虫は大きく、鋭く、力強い口を持っていると言うのも、倒木や朽木に向いている。

体が小さいと餌も少なくてよく、俊敏に飛べて飛行距離も長いようです。

ところが、山里に人が住むようになって里山が出来ると、豊富な腐葉土、クヌギやコナラの樹液で夢のような暮らしができるようになった。

そして幼虫の豊富な餌で体型も大型化した。

里山が消えつつある今、雑木林が荒れ樹液も腐葉土も少なくなって、山へ戻りつつあるのではないか?

山の中のサイカチなどの樹液と、倒木などから出来る腐植土や固い朽木を利用する小さなカブトムシに今移動中なのでは?

これが、著者の何年もの観察から気がついた点と言うことでした。

それが、「カブトムシ山に帰る」という題名です。

検索すると30mm以下の採集記録が出て来ますね。

しかし、極小カブトムシがいたけど何故と言う質問欄でも、回答にこの本の記述は見つからず、餌が少ないか幼虫が密集していたのではというような書き方でした。

書名で検索すると、小学生高学年の読書感想文課題図書でした。

そこには、たくさんのコメントがありました。

この本は、大人が読んでも面白い。

しかし、この本に書かれているようなことは私は考えてもいなかった。

来年は、コガネムシ大のカブトムシを是非見つけてみたい。