② ヨルダン

国土の西方を流れるヨルダン川を国名に。立憲君主国で王政のもと改革に着手しているので中東諸国の中で比較的政情安定しており、パレスチナ難民、近年ではシリアからの難民を受け入れている。

4月8日(3日目)、ドバイからヨルダンの首都アンマンへのフライト、そして死海のホテルまでバスによる移動日でした。着いた死海のホテルは豪華で広大で、そのプールは夜の闇の中に青色の照明の中に浮かび上がり、とても幻想的なものでした。そのホテルの庭の端にはエレベータが設置され、それを降りればそこはもう死海。プカリと浮遊体験したのです。変な感覚、運動神経の鈍い私は、下手をすればひっくり返りそうで、死海で溺死など不名誉なことはできまいと必死でバランスをとろうとしていましたら、監視人みたいな人が砂地の所まで押してくれました。全然愉快なことではない。おまけに、強烈な塩分に肌が負けそう!10分以上浸かってはいけないとの注意は正しいと思います。ましてや、高血圧の身には塩分は控えめに(意味違うか!)

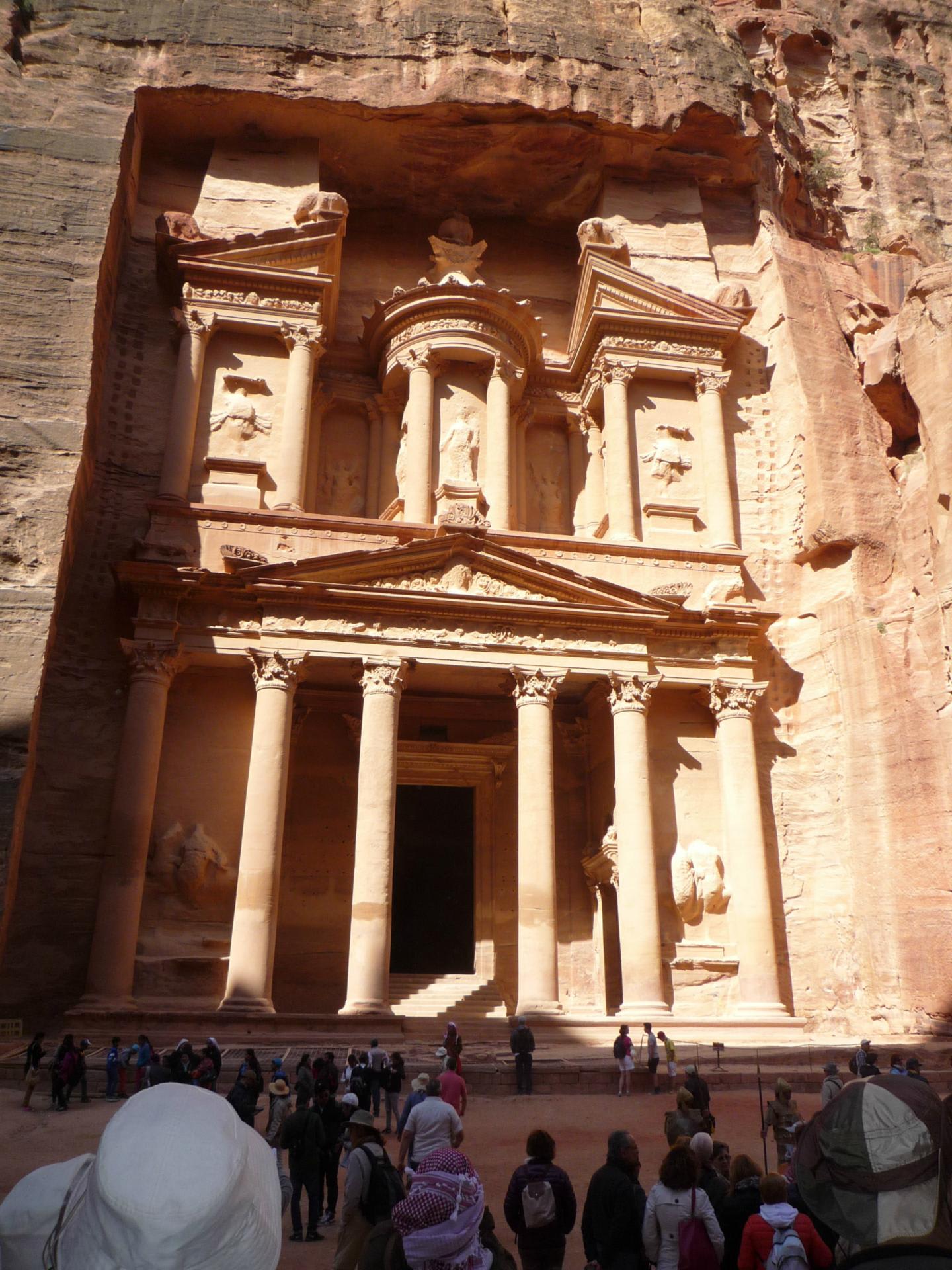

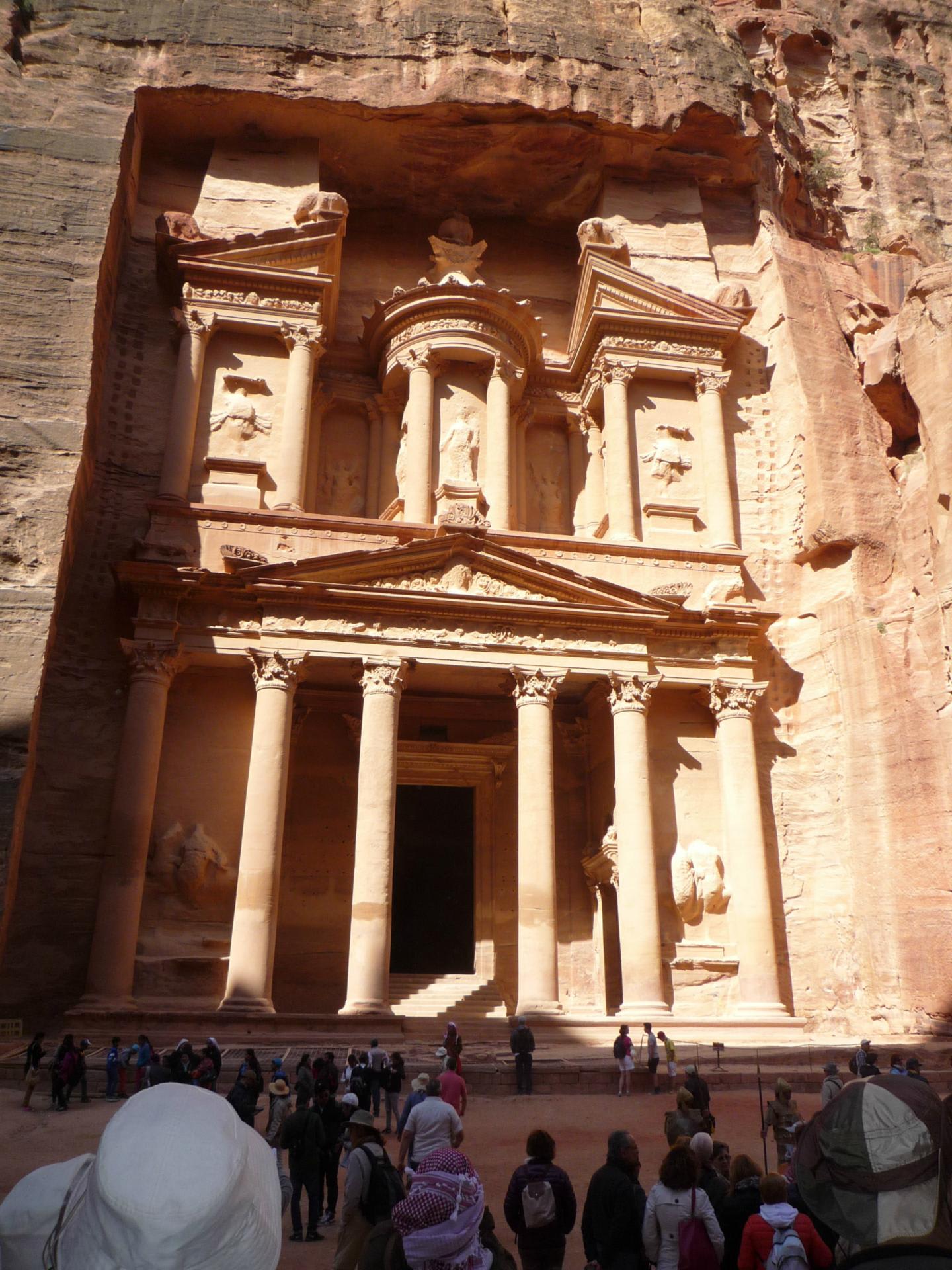

ペトラ遺跡 紀元前1~後1世紀くらいに建設された古代アラブ民族の一つナバタイ人の首都の遺跡で、ローマ帝国もこの地を支配したが、地震で住民も減り、やがて廃墟となっていった。19世紀に探検家が「発見」し有名となり、1985年に世界遺産となっている。映画インディ・ジョーンズシリーズ「最後の聖戦」の舞台となる。

午後、ペトラへ向けて出発。砂漠ハイウエイをひた走る窓外の風景はどうにも馴染めない感じ、もっと言えば違和感を覚えた。灰白色が続く。土が茶色っぽいなら、まだホットする、どうやらリン鉱石を含んでいるらしい。まさに、荒野を行く、という感じ、やはりイエスはこのあたりの地に似合うのでしょう。羊や牛の放牧も何度も見ましたが、牧草地と言えるほどの緑などめったにお目にかかれない。やせてわずかな緑を求めるこの地こそ、羊飼いの話はふさわしい。「モーゼの谷」と呼ばれる地をドンドン降下していき、ホテルにたどり着く。

4月10日(5日目)、そもそも、今回の旅に行く決心をしたことの一つが、このペトラとマチュピチュがコースに入っていたからだ。その憧れのペトラについたが、秘境ではなく一大観光スポットであった。数十台のバスで満車に近いビジターセンター前が入り口であった。欧米人の団体客も多い。入場チケットを見れば50J.D(ヨルダンの通貨単位、1J.D=約150円)とされており、日本円換算すれば7500円というのにもびっくり。それくらい、見るところ一杯、満足度も高いということなんでしょう、と期待。この日は、片道約4.5Km先の昼食予定地まで、日本語のできる現地ガイドが引率してくれるが、昼食後は放し飼いで、14時20分までにバスに戻れとの強いお達し。入場するとほどなく、馬、ろば、馬車、ラクダの勧誘が激しく「オマ」「オマ」の声、実は「お馬」なのネ、そこにかぶせるように子どもたちの「ワンダラ」の叫び、もちろんこれは絵葉書や腕飾りなどの土産物売りが「1$」と言っているので、「秘境で彷徨うものwondererになれ」という呪詛の言葉ではない。マ、とにかく、アラブ人や欧米人に混じり、ピースボートのご一同様も砂ぼこりの中を行く。そのうち、まわりが岩になっていく。日本の岩石とはかなり異なり、赤っぽい、または薄汚れた茶色~ピンクの色とでも言えばいいか。砂岩なので、硬さはなく、長年の風雪に耐え、というのは嘘、風は激しいが雪はおろか雨も降らぬこの地で、風による見事な自然の造形物となっている、というのも嘘。遺跡の多くはもともとは墓、墓所として使われ、加工しやすいのでさまざまな人工の手が入っているというのがホント。もちろん、風化により奇妙な形になっている岩もある(例えば象岩) 。そのうち、山の間を切り開いた道(シークSiqと言われる)に踏み込むと、場所によっては幅数mの狭小で日も当たらぬところもある。これで馬に乗ればジョージ・ハリスンの世界そのものだ。実際、その狭いシークを馬・馬車が行きかう。これが1.5Km続く。そのうち前方でどよめきが聞こえる。実際そこに達すると、「アアー」「オー」かはともかく、声をあげずにはいられない。一際狭くなった岩山の先から陽光が射し、その先に、そうその先に、エル・ハズネ(宝物殿)の一部を垣間見ることが出来るのだ。

。そのうち、山の間を切り開いた道(シークSiqと言われる)に踏み込むと、場所によっては幅数mの狭小で日も当たらぬところもある。これで馬に乗ればジョージ・ハリスンの世界そのものだ。実際、その狭いシークを馬・馬車が行きかう。これが1.5Km続く。そのうち前方でどよめきが聞こえる。実際そこに達すると、「アアー」「オー」かはともかく、声をあげずにはいられない。一際狭くなった岩山の先から陽光が射し、その先に、そうその先に、エル・ハズネ(宝物殿)の一部を垣間見ることが出来るのだ。

ローマ円形劇場があったり、大神殿であったり、写真を撮るのも飽きてきたころ、食堂にたどり着き昼食となる。

ローマ円形劇場があったり、大神殿であったり、写真を撮るのも飽きてきたころ、食堂にたどり着き昼食となる。

さらに奥のエド・ディルと呼ばれる修道院跡も行きたいが、帰りの時間を考えれば難しい。しかし、せめて200mほど先に見ゆる神殿まで行きたい。妻は直接帰路に向かい私一人でそこまで登った。礼拝の間があったけれど、遠くから見た方がいいものもある。後は、ひたすら追いかけるうちにシークの途中で妻に会う。そこからが大変、行くときはガイドの説明に足を止め、それほど距離を感じなかった道のりが帰りは長い。おまけに陽射しはきつく、砂ぼこりが舞う。バスにたどり着いたのは定刻直前で、遅刻者がやっぱり出た。でも、満足。

そして、いよいよアカバ港から乗船することになるのです。「アラビアのロレンス」は何歳に見た映画だったのでしょう?ほとんど記憶にないし、インターネットに接続できませんので調べることもできませんが、「アカバへ」というラクダ部隊(馬?)を疾駆させるシーンは記憶に残っています。でも我々は、バス車中で、それも足をマッサージしながら「アカバへ」向かいました。

国土の西方を流れるヨルダン川を国名に。立憲君主国で王政のもと改革に着手しているので中東諸国の中で比較的政情安定しており、パレスチナ難民、近年ではシリアからの難民を受け入れている。

4月8日(3日目)、ドバイからヨルダンの首都アンマンへのフライト、そして死海のホテルまでバスによる移動日でした。着いた死海のホテルは豪華で広大で、そのプールは夜の闇の中に青色の照明の中に浮かび上がり、とても幻想的なものでした。そのホテルの庭の端にはエレベータが設置され、それを降りればそこはもう死海。プカリと浮遊体験したのです。変な感覚、運動神経の鈍い私は、下手をすればひっくり返りそうで、死海で溺死など不名誉なことはできまいと必死でバランスをとろうとしていましたら、監視人みたいな人が砂地の所まで押してくれました。全然愉快なことではない。おまけに、強烈な塩分に肌が負けそう!10分以上浸かってはいけないとの注意は正しいと思います。ましてや、高血圧の身には塩分は控えめに(意味違うか!)

ペトラ遺跡 紀元前1~後1世紀くらいに建設された古代アラブ民族の一つナバタイ人の首都の遺跡で、ローマ帝国もこの地を支配したが、地震で住民も減り、やがて廃墟となっていった。19世紀に探検家が「発見」し有名となり、1985年に世界遺産となっている。映画インディ・ジョーンズシリーズ「最後の聖戦」の舞台となる。

午後、ペトラへ向けて出発。砂漠ハイウエイをひた走る窓外の風景はどうにも馴染めない感じ、もっと言えば違和感を覚えた。灰白色が続く。土が茶色っぽいなら、まだホットする、どうやらリン鉱石を含んでいるらしい。まさに、荒野を行く、という感じ、やはりイエスはこのあたりの地に似合うのでしょう。羊や牛の放牧も何度も見ましたが、牧草地と言えるほどの緑などめったにお目にかかれない。やせてわずかな緑を求めるこの地こそ、羊飼いの話はふさわしい。「モーゼの谷」と呼ばれる地をドンドン降下していき、ホテルにたどり着く。

4月10日(5日目)、そもそも、今回の旅に行く決心をしたことの一つが、このペトラとマチュピチュがコースに入っていたからだ。その憧れのペトラについたが、秘境ではなく一大観光スポットであった。数十台のバスで満車に近いビジターセンター前が入り口であった。欧米人の団体客も多い。入場チケットを見れば50J.D(ヨルダンの通貨単位、1J.D=約150円)とされており、日本円換算すれば7500円というのにもびっくり。それくらい、見るところ一杯、満足度も高いということなんでしょう、と期待。この日は、片道約4.5Km先の昼食予定地まで、日本語のできる現地ガイドが引率してくれるが、昼食後は放し飼いで、14時20分までにバスに戻れとの強いお達し。入場するとほどなく、馬、ろば、馬車、ラクダの勧誘が激しく「オマ」「オマ」の声、実は「お馬」なのネ、そこにかぶせるように子どもたちの「ワンダラ」の叫び、もちろんこれは絵葉書や腕飾りなどの土産物売りが「1$」と言っているので、「秘境で彷徨うものwondererになれ」という呪詛の言葉ではない。マ、とにかく、アラブ人や欧米人に混じり、ピースボートのご一同様も砂ぼこりの中を行く。そのうち、まわりが岩になっていく。日本の岩石とはかなり異なり、赤っぽい、または薄汚れた茶色~ピンクの色とでも言えばいいか。砂岩なので、硬さはなく、長年の風雪に耐え、というのは嘘、風は激しいが雪はおろか雨も降らぬこの地で、風による見事な自然の造形物となっている、というのも嘘。遺跡の多くはもともとは墓、墓所として使われ、加工しやすいのでさまざまな人工の手が入っているというのがホント。もちろん、風化により奇妙な形になっている岩もある(例えば象岩)

。そのうち、山の間を切り開いた道(シークSiqと言われる)に踏み込むと、場所によっては幅数mの狭小で日も当たらぬところもある。これで馬に乗ればジョージ・ハリスンの世界そのものだ。実際、その狭いシークを馬・馬車が行きかう。これが1.5Km続く。そのうち前方でどよめきが聞こえる。実際そこに達すると、「アアー」「オー」かはともかく、声をあげずにはいられない。一際狭くなった岩山の先から陽光が射し、その先に、そうその先に、エル・ハズネ(宝物殿)の一部を垣間見ることが出来るのだ。

。そのうち、山の間を切り開いた道(シークSiqと言われる)に踏み込むと、場所によっては幅数mの狭小で日も当たらぬところもある。これで馬に乗ればジョージ・ハリスンの世界そのものだ。実際、その狭いシークを馬・馬車が行きかう。これが1.5Km続く。そのうち前方でどよめきが聞こえる。実際そこに達すると、「アアー」「オー」かはともかく、声をあげずにはいられない。一際狭くなった岩山の先から陽光が射し、その先に、そうその先に、エル・ハズネ(宝物殿)の一部を垣間見ることが出来るのだ。

ローマ円形劇場があったり、大神殿であったり、写真を撮るのも飽きてきたころ、食堂にたどり着き昼食となる。

ローマ円形劇場があったり、大神殿であったり、写真を撮るのも飽きてきたころ、食堂にたどり着き昼食となる。 さらに奥のエド・ディルと呼ばれる修道院跡も行きたいが、帰りの時間を考えれば難しい。しかし、せめて200mほど先に見ゆる神殿まで行きたい。妻は直接帰路に向かい私一人でそこまで登った。礼拝の間があったけれど、遠くから見た方がいいものもある。後は、ひたすら追いかけるうちにシークの途中で妻に会う。そこからが大変、行くときはガイドの説明に足を止め、それほど距離を感じなかった道のりが帰りは長い。おまけに陽射しはきつく、砂ぼこりが舞う。バスにたどり着いたのは定刻直前で、遅刻者がやっぱり出た。でも、満足。

そして、いよいよアカバ港から乗船することになるのです。「アラビアのロレンス」は何歳に見た映画だったのでしょう?ほとんど記憶にないし、インターネットに接続できませんので調べることもできませんが、「アカバへ」というラクダ部隊(馬?)を疾駆させるシーンは記憶に残っています。でも我々は、バス車中で、それも足をマッサージしながら「アカバへ」向かいました。