インターネット(ウエブサイト)やスマホの普及から,読者の紙離れ,活字離れが進んだからでいる。いまや情報は,紙で仕入れるものではなく,ネット(デジタル)で仕入れる時代になった。しかも,ネットにおいては「情報はタダ」という常識が定着しつつある。

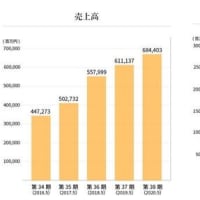

こうした時代の流れから新聞,テレビ(放送)が衰退し,いま,週刊誌がその轍を踏もうとしている。 2015年の1年間に国内で出版された書籍と雑誌の売上高は1兆5000億円台まで落ち込み,32年前の水準にまで落ち込んで。市場規模がピークだった1996年の2兆6563億円の6割未満にとどまる。とくに雑誌は前年比8.2%減,週刊誌に至っては前年比13.4%減と,部数減に歯止めがかからない事態に陥っている。

そんな状況のもとで,小室哲哉氏の引退宣言がきっかけに,“文春砲”に象徴される「週刊文春」や「週刊新潮」の不倫告発記事が批判を浴びている。かつて,週刊誌は,新聞やテレビが避けてきた社会のタブーといわれる「公然の秘密」のカゲの部分を暴くという役割を担い,市民の支持を得てきた。それが,いまの有名人のスクープ・スキャンダル報道に明け暮れるという姿勢は,既存の読者層から飽きられ見放されるという事態に陥った。

週刊誌が今後生き残るには,非生産的な不倫告発(記事)から撤退し,新聞やテレビ(放送)が避けている社会のタブーといわれる「公然の秘密」の追求という,黎明期の役割に回帰が必須でああろう。

なお,文春,新潮以外の週刊誌はスクープ・スキャンダル報道からほぼ撤退しているが,社会のタブーといわれる「公然の秘密」の追求という姿勢はみられない。