講談社のSDGsに関するWEBサイトで、「環境と福祉 問題解決のための統合とは」という連載をさせてもらっています。

第1回 環境と福祉の「バラバラ」をつなぎなおせ

第2回 「脆弱者」の視点から環境問題を知ろう

第3回 「消費者という弱者」を起点に考える消費者問題と環境問題

環境問題における「消費者という被害者・加害者」

消費者が持つ4つの脆弱性と環境問題

消費者の基 . . . 本文を読む

講談社のSDGsに関するサイトで、「SDGsと地域活性化」をテーマにした連載を15回、行いました。

SDGsに貢献する地域密着の家づくり(公開日:2021年04月09日)

多岐にわたってSDGsに貢献する「家づくり」 家づくりを通したカーボンゼロ社会への貢献 家づくりにおける気候変動への適応 「家と暮らしのシステム」によるSDGsの実現と地域の工務店

「SDGs商店街」を持 . . . 本文を読む

白井信雄・栗島英明「持続可能な発展に向けた地域からのトランジション~私たちは変わるのか・変えられるのか」環境新聞社が、2023年9月に発刊となりました。

編著者としての紹介と本の目次を示します。

転換(トランジション)とは根本にある構造やメンタルモデル(考え方の前提や価値観)を変えることである。変容や変化、改善、修正等とは異なる意味だと強調したい。行動変容を進める環境施策も活発であるが、ごみの . . . 本文を読む

講談社のサイトで「SDGsと地域活性化」をテーマにした連載をしています。

2022年7月時点の掲載原稿は下記です。

SDGsに貢献する地域密着の家づくり|SDGsと地域活性化【第1回】

「SDGs商店街」を持続可能な地域づくりの拠点に|SDGsと地域活性化【第2回】

「地域公共交通」は持続可能な地域づくりのための重要な資源|SDGsと地域活性化【第3回】

再生可能エネルギ . . . 本文を読む

カーボンニュートラル(ゼロカーボン)は2050年までに実現するという大きな目標ですが、そのためには2030年に二酸化炭素等の温室効果ガスの排出を半分近くに減らすことになります。カーボンニュートラルは長期のあるべき目標ではなく、2020年代に今から取組むアクションになっています。このため、国や地方自治体、民間金融機関による経済的支援が活発になり、再生可能エネルギーや省エネルギー、電気自動車等に関わ . . . 本文を読む

拙著「持続可能な社会のための環境論・環境政策論」が2020年9月30日に発刊となります。この本のはしがきの一部を以下に転載し、紹介とさせていただきます。

本書は、出版社である大学教育出版のサイトはもとより、オンラインで購入できます。

*************

本書は、環境問題や環境政策(解決方法)を学ぼうとする大学生と社会人(企業人)、そして行政で環境政策を担当する人 . . . 本文を読む

地域活性学会「SDGsを活かす持続可能な地域づくり研究部会」において、SDGsを活かす地域づくりの11原則をまとましたので、ここで公開しておきます。

SDGssの経緯ゆえの特性を知り、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に示される重要な理念を尊重して、SDGsウオッシュにならないようにするための原則でもあります。

同研究部会では、この原則をそうような地域づく . . . 本文を読む

ウイズコロナと環境問題

新型コロナに対する非常事態の中、在宅での自粛、不要不急の外出と移動制限が求められてきた。その結果として生じた行動変容により、環境に対してプラスとマイナスの両面の影響が生じている。

プラス面としては、産業活動の停滞や移動量の減少、収入不安による節約や外出自粛による消費抑制、自給や手づくりの活発化等による非意図的な結果である環境負荷の減少がある。

マイナス面と . . . 本文を読む

アフターコロナ社会に関する原稿を依頼され、考えています。次のようなメッセージを書いていきたいと思います(図参照)。

【アフターコロナ社会の3つの選択肢】

アフターコロナに向けた対策を検討するうえで、アフターコロナではどのような社会を目指すのかという議論が必要である。

当然であるが、短期的に経済復興を重視するとしても、気候変動対策やグローバル経済への依存、国土構造の歪みの問題解消に手をつけなけ . . . 本文を読む

(1)持続可能な社会のためのリテラシー

環境問題を解決し、持続可能な社会を実現するためには、一人ひとりが知識や姿勢を改善するだけでは不十分である。環境問題は複雑であり、問題の全体像を捉え、深く考えて、取組みを選択し、実行していくことが必要となる。

このため、一人ひとりが「環境問題を解決し、持続可能な社会を築いていくためのリテラシー」を高めなければならない。リテラシーとは、目的に対して必要と . . . 本文を読む

環境問題や環境政策をなぜ学ばなければいけないのだろうか。学ぶ必要性を感じていないと、学びは受動的になってしまう。学びにとっては、面白い、ワクワクするという知的好奇心が大事である。しかし、環境問題という人の生命や基本的人権の侵害に関わるような問題を学ぶにあたっては、それだけを学ぶ動機とするわけにはいかない。

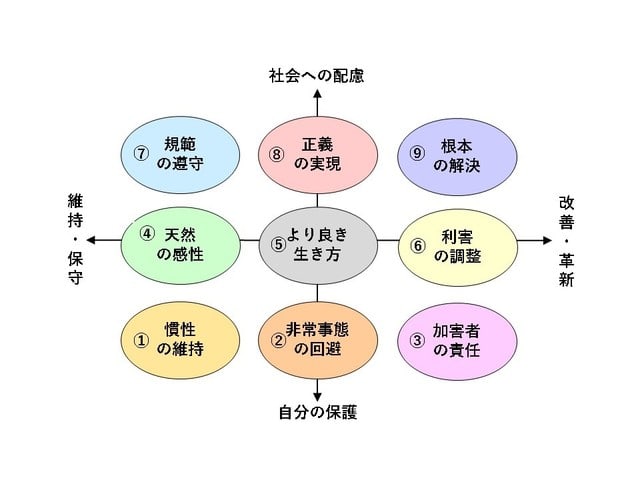

環境問題や環境政策を学ぶ必要性(理由)として、9つの側面を図に示し、以下に説明する . . . 本文を読む

(1)環境問題におけるジレンマとは何か

1)囚人のジレンマ

私(たち)は利己的な行動をとるが、利己的な行動が自分に不利益をもたらす場合がある。環境問題は、まさに利己的である私(たち)が、自分の利己的な行動(加害)により、自分自身に被害を受けるという不合理な結果である。こうした不合理はなぜ生じるのだろうか。

利己的である私(たち)が不利益な結果を得る仕組みは、「囚人のジレンマ」というゲーム . . . 本文を読む

これまでの環境基本計画における用語の出現頻度を調べてみした。

1994年に最初の環境基本計画が策定され、以後、第二次(2000年)、第三次(2006年)、第四次(2012年)、第五次(2018年)と計画が策定されてきた。

この5つの計画におけるキーとなる用語の出現頻度から次のことがいえる。

・「大量生産、大量消費、大量廃棄」が問題だという記述は . . . 本文を読む

(1)「転換」に至る2つの方法

持続可能な社会を目指す環境政策は、環境問題の根本にある社会経済システムの「転換」を目指す。このため、個別問題への対症療法に留まる従来の環境政策だけではなく、「統合的環境政策」や「構造的環境政策」といった拡張された環境政策を進めることが必要である。

下記参照。

https://blog.goo.ne.jp/shirai01/e/0320 . . . 本文を読む

行政における計画策定と進行管理の方法として、PDCA(plan-do-check-act)サイクルが普及している。この方法は、企業等における生産管理の国際規格としても採用されており、改善を継続的に運用していく方法として有効である。

しかし、PDCAには次のような欠点がある。

計画段階では、これまで実施されてきた取組みの改善が重視される前例主義となり、新たな対策は正統性を . . . 本文を読む