(1)モノを生産・消費しない経済(脱物質経済)とは

モノの生産・消費を抑制しつつ、経済を発展させる脱物質経済は、循環型社会、脱炭素社会、自然共生社会を根本的に実現する手段となる。脱物資経済には2つの方向性がある(図参照)。

1つの方向は、付加価値が高く、かつ長く使えるモノを生産し、モノを長く使う経済(高付加価値・長寿命化による脱物質経済)である。

モノを長く使う経済のメニューは、誰がモ . . . 本文を読む

環境と社会の統合的発展は、「環境から社会へのプラス作用」と「社会から環境へのプラス作用」の双方向の効果を高めていく発展である。「環境から社会へのプラス作用」を考える際、社会面の捉え方が曖昧になりがちである。まずは、社会面とは何かを明確にする必要がある。

社会面の範囲を設定するうえで、SDGsを参考にすることもよい。貧困、飢餓、健康と福祉、教育、ジェンダー、平等、平和と公正、パ . . . 本文を読む

(1)環境と経済の統合的発展の考え方

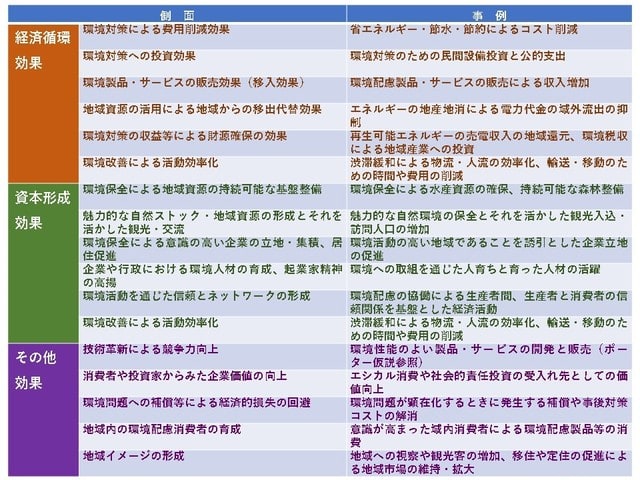

環境と経済の統合的発展とは、「環境から経済へのプラス作用」と「経済から環境へのプラス作用」の双方向の効果を高めていくことである。「環境から経済へのプラス作用」は環境活動や環境保全が経済活動を活発化させる効果であり、表に示すように多様な側面がある。「経済から環境へのプラス作用」は、経済活動が活発化すれば企業は環境対策のための投資や人材配置を行 . . . 本文を読む

2012年に「図解 スマートシティ・環境未来都市」という本を出しました。一般ビジネスマン向けに1時間で読めるという図解本です。そのプロローグで書いた文書をブログで公開します。

既に8年がすぎ、SDGs未来都市も始まり、付け加えるべき新しい動きもあります。特に、この文章を書いた時には、東京都の郊外都市に住んでいたため、そこを舞台にしています。

今読むと、直したい点がたくさん、あるのですが、こうし . . . 本文を読む

環境政策の枠組みは拡張されつつある。

その理由として、次の3点がある。

①不特定多数が加害者となる都市生活型公害や地球環境問題が対象となり、大量生産・大量消費・大量廃棄型の構造が問題視されてきたこと、

②エコロジー的近代化の流れにより環境と経済の統合的発展という方向が示されたこと、

③持続可能な発展という概念が提示され、環境・経済・社会という3つの側面への配慮が規範となり、 . . . 本文を読む

持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals = SDGs) を学ぼうという講演会やシンポジウムが活発に行われている。「こくちーず」でSDGsをキーワードにしてイベントを検索すると、166件もヒットする(そのうち関東が69、近畿が43)。

SDGsの17のゴールのラベルを張り付けた名刺をもらうことも多い。サステイナビリティという言葉のもつ曖 . . . 本文を読む

SDGsについて、講演を聞いた。講演者は、SDGsの良き特徴として、次の点をあげていた。

①新しいグローバルガバナンスの手法である。これまでのグローバルガバナンスは規制やルールづくりであったが、SDGsは各主体が目標を設定し、それに対するバックキャスティングにより、行動を起こしていく。

②包括的な目標である。ただし、すべてを目標とする必要はなく、入口がたくさんあることで、各主体が参加できる。ま . . . 本文を読む

環境政策に限ることではないが、政策は短期的な成果主義に陥ることなく、また目的短絡的な対症療法に止まることなく、長期的視野から根本的な対策を進めていくことが必要である。しかし、長期的な環境政策が十分に進んでいるとはいえず、従来とは異なる新たな方法を開発・導入し、膠着を打開する必要がある。

● 長期的な環境政策の必要性

長期的な環境政策の必要性は2点にある。

1つは、深刻な問 . . . 本文を読む

2015年の9月、ニューヨークで「国連持続可能な開発サミット」が開発され、「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェダ」が採択された。このアジェンダにおいて、示された17の目標と目標を構成する169のターゲットが、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals website:SDGs)」である。

このSDGsの17の目標は、貧 . . . 本文を読む

環境政策において、経済社会システムの変革が必要であるといわれる。しかし、経済社会システムの変革がなぜ必要なのか、変革後の経済社会システムはどのようなものであるか、について、具体的な方向性が共有されていないのではないだろか。例えば、変革の方向性を次のように例示することができる。

①中央集権的でトップダウンの政策に限界があり、市民参加や地方分権により地域からのボトムアップの転換が図 . . . 本文を読む

今年からブログのタイトルを「サードウェイ(第三の道)」に変更した。持続可能な社会の実現において、”第三の道”を具現化することが必要だと考えているからである。

●”第三の道”とは何か?

”第三の道”は論点に応じて、様々に示されてきたが、筆者は、第二次環境基本計画(2000年)が示した定義を出発 . . . 本文を読む

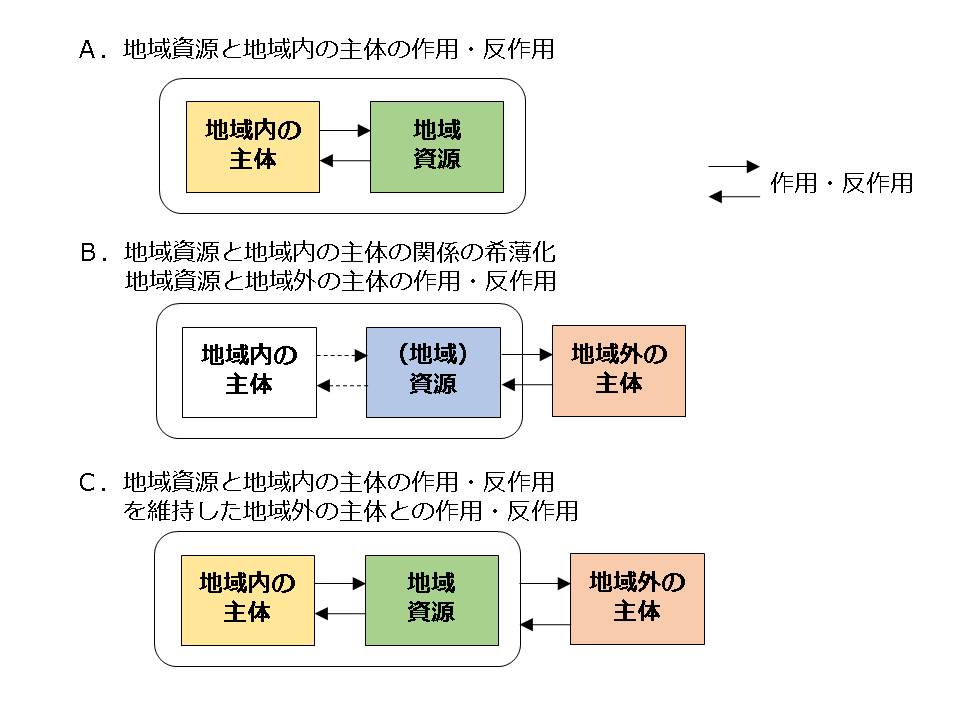

1.「地域資源」の本来の意味と活用方向

「持続可能な地域づくり」においては、「地域資源」の本来の意味を理解し、「地域資源」を「地域資源」らしく活用することが重要である。

本稿の前提として、上記のことを強調したい。「持続可能な地域づくり」の定義の議論は別稿(樋口・白井(2015)等)を参照いただくとし、ここでは、環境と経済と社会といった3つの側面を相互に関連さ . . . 本文を読む

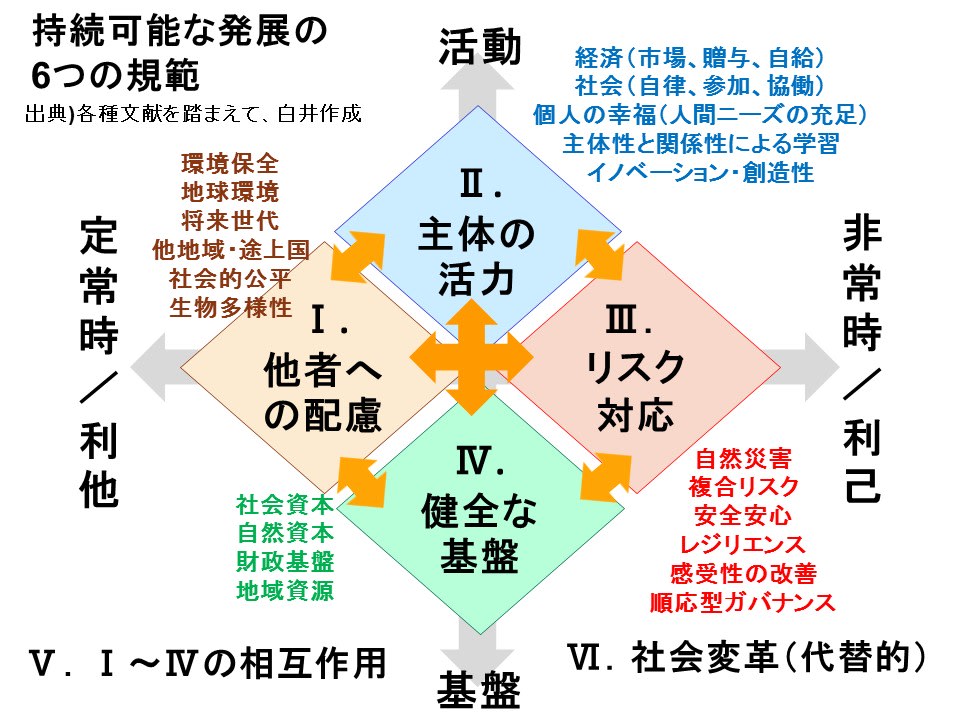

■持続可能性とは他者に配慮すること

持続可能な発展の概念は、1970年代・1980年代から提示され、1990年代のリオ宣言において確立された。

1970年代において、クーマーは「環境制約下での成長」という観点で持続可能性を定義したが、1980年代の世界自然保護戦略あるいはブルントラント委員会報告においては開発と保全の調和を持続可能な開発と表し、保全とは将来世 . . . 本文を読む

「サステイナブル地域論~地域産業・社会のイノベーションを目指して」(2015年9月、中央経済)について

本書は、法政大学の樋口一清先生と元同僚の新見友紀子氏との共著である。樋口先生が地域経済、私がどちらかというと地域社会の側面を分担して執筆した。新見氏には、移住に関する論をまとめていただいた。

. . . 本文を読む