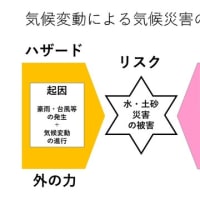

今日の平均の気温上昇や降水量の変化等は、温室効果ガスに起因することは確かだとしても、気候変動のメカニズムをモデル化し、シミュレーションによって計算された気候変動の将来は不確実なものである。

この不確実性には、4つぐらいの側面がある。(1)温室効果ガスの排出量の将来の不確実性、(2)人口や経済、土地利用等の社会経済の将来の不確実性、(3)気候モデルの構造上の不確実性、(4)火山噴火や太陽の黒点周期等の温室効果以外の自然変動要因の不確実性、である。

そのような不確実性を小さくするために、さらに改善できることもあるだろうが、不確実性はなくならない。

では、不確実な気候変動の将来に対して、どのように政策判断や行動をとるべきだろうか。(1)もっとも悪いケースを想定し、最大限の対策をとる、(2)不確実性を発生確率で表現し、発生確率×発生した場合の被害の掛け値を最小化すべく、確率論的に合理的な対策をとる、(3)被害は大きいし、不可逆的かもしれないが、不確実なことは後回しにして、確実で効果が発揮している正統性のあることを優先する、(4)様々なケースを想定しておき、準備をして、確実性が高まったときに速やかに対策がとれるようにしておく、等が選択方針となる。

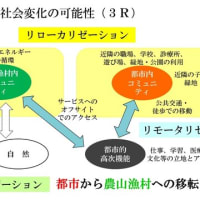

このうち、(4)は「順応型管理」という、これまでに十分に実用化されていない方法であるが、筆者がもっとも望ましいと考えている方法である。

将来影響の予測から対策を考える予測科学からのアプローチは、予測の不確実性の定量化や可視化を重視し、政策決定に予測結果が使えるようにしようと試みるだろう。しかし、政策の側からみれば、予測の確率や、確率×被害の値を示されても、基準をどこにおくべくか困るだろうし、割り切れるものではないだろう。一定の発生確率以下を想定外と置くことは、経験的に危険すぎると知っているからだ。

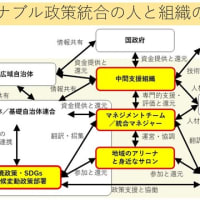

だから、政策は予測科学の不確実性を受け取め、ありえるケースの幅を想定し、様々なケースに備える対策メニューを洗い出しておけばいい。そして、将来どのような状況になっても、用意しておいた対策の実効性を高めておくこと、仮にその対策を実施しないことがあったとしても損にならないような工夫をしておくことが大事である。

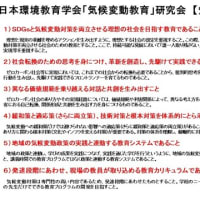

言いたいことは、予測科学に依存しすぎない、政策現場の科学が必要だということである。気候変動の影響に対する適応策においては、予測科学が先行し、政策現場の科学があまりに不十分である。影響予測研究とともに、適応政策研究がもっともっと広がるような仕組みが必要である。