笠間八坂神社祇園祭は、7/31~8/1の2日間行われた。

八坂神社の祗園祭は、本神輿が本社から石井神社まで渡御(とぎょ)する神事で、江戸時代の寛永年間(1630年頃)から約390年余り続いている伝統あるお祭りで、昭和30年代初めまでは旧暦の6月23日~25日に行われていた。

言い伝えによると、下野国小貫郷(現在の栃木県茂木町小貫)で祀られていた天王様は、村人に神のおきてを厳しく守らせ、ちょっとした間違いも許さず、神のたたりをすぐに与えたため、村人がこのたたりを恐れ、ご神体を「こも」に包み川に流しました。不思議なことに、この「こも」が仏の山峠を越えて片庭川に流れ込み、石井村まで流れてきて、村人に柄杓ですくわれ、天王塚に祀られたと言われています(今の石井橋(黒橋)付近ですくわれたそうです。)。

今でも毎年、八坂神社の本神輿はこの石井橋(黒橋)と天王塚には必ず渡御されている。

その後ご神体は、文禄年間に笠間城主が笠間の城下町を充実させるために石井村の村人を上市毛村(現在の大町付近)に移転させたことに伴い、天正2年(1574)に笠間領内の総鎮守「三所大明神」に遷され、その後、慶安2年(1649)に「牛頭天王社(現在の八坂神社の地)」に遷座された。

明治時代になって「牛頭天王社」が「八坂神社」に改められた。

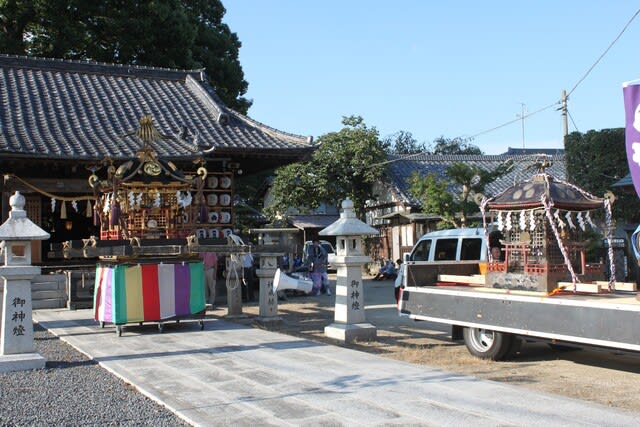

昨年はコロナ禍で本神輿の渡御が中止となったが、今年は担げないが台車での渡御が行われた。毎朝のウォーキング時に寄り道をして八坂神社に参拝すると昨日までに祭りの準備が大半終わっていた。![]()

この本神輿は、笠間が市制になった昭和33年(小生が小学校3年の時)に新調された京神輿で、東京浅草の宮本卯之助商店 作である。当時、水戸線笠間駅に神輿が到着したことを覚えているので貨物列車できたのかな?

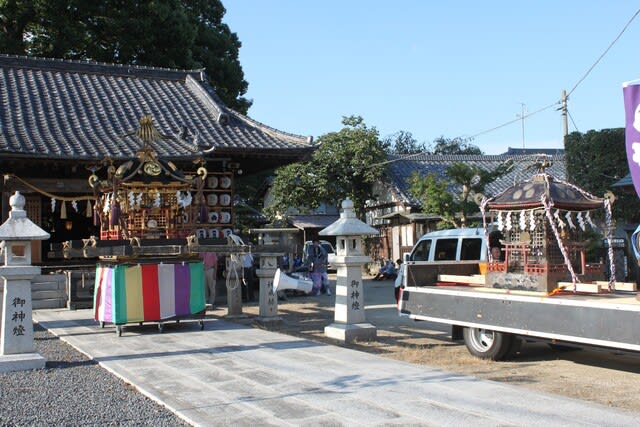

今年は、昭和32年まで本神輿であった旧本神輿が60年以上ぶりにトラックに載せられての渡御もあわせて実施された。

この旧本神輿も京神輿で、江戸時代中期の寛文5年(1665)に京都烏丸の御輿師である磯貝勘三郎 の作と言われ、京都から約40日をかけて運ばれてきたとの記録がある。おそらく馬車か荷車で運んできたのかもしれない。

来年こそは担いでの渡御が行われることを祈ります。(小生も担ぎたいが、年齢的に大丈夫かな?(笑))

(本神輿の台車での渡御)

(旧本神輿のトラックによる渡御)

(ご神体がすくわれた場所と言われている現在の石井橋(黒橋))

(ご神体が最初に祀られた天王塚)

(天王塚へ本神輿でのお里帰り)

(天王塚近くの石井神社へ、ここだけ担いで)

八坂神社の祗園祭は、本神輿が本社から石井神社まで渡御(とぎょ)する神事で、江戸時代の寛永年間(1630年頃)から約390年余り続いている伝統あるお祭りで、昭和30年代初めまでは旧暦の6月23日~25日に行われていた。

小生の記憶では、市制施行後毎年8月1日~3日に行われていたが、その後担ぎ手の減少により7月下旬から8 月上旬の土曜、日曜、月曜の3日間になり、残念ながら今は土曜、日曜の2日間に縮小されている。

言い伝えによると、下野国小貫郷(現在の栃木県茂木町小貫)で祀られていた天王様は、村人に神のおきてを厳しく守らせ、ちょっとした間違いも許さず、神のたたりをすぐに与えたため、村人がこのたたりを恐れ、ご神体を「こも」に包み川に流しました。不思議なことに、この「こも」が仏の山峠を越えて片庭川に流れ込み、石井村まで流れてきて、村人に柄杓ですくわれ、天王塚に祀られたと言われています(今の石井橋(黒橋)付近ですくわれたそうです。)。

今でも毎年、八坂神社の本神輿はこの石井橋(黒橋)と天王塚には必ず渡御されている。

その後ご神体は、文禄年間に笠間城主が笠間の城下町を充実させるために石井村の村人を上市毛村(現在の大町付近)に移転させたことに伴い、天正2年(1574)に笠間領内の総鎮守「三所大明神」に遷され、その後、慶安2年(1649)に「牛頭天王社(現在の八坂神社の地)」に遷座された。

明治時代になって「牛頭天王社」が「八坂神社」に改められた。

昨年はコロナ禍で本神輿の渡御が中止となったが、今年は担げないが台車での渡御が行われた。毎朝のウォーキング時に寄り道をして八坂神社に参拝すると昨日までに祭りの準備が大半終わっていた。

この本神輿は、笠間が市制になった昭和33年(小生が小学校3年の時)に新調された京神輿で、東京浅草の宮本卯之助商店 作である。当時、水戸線笠間駅に神輿が到着したことを覚えているので貨物列車できたのかな?

今年は、昭和32年まで本神輿であった旧本神輿が60年以上ぶりにトラックに載せられての渡御もあわせて実施された。

この旧本神輿も京神輿で、江戸時代中期の寛文5年(1665)に京都烏丸の御輿師である磯貝勘三郎 の作と言われ、京都から約40日をかけて運ばれてきたとの記録がある。おそらく馬車か荷車で運んできたのかもしれない。

胴体に網がかかっているので「あみ天王さん」と呼ばれていた。

(昭和初期の祗園祭:あみ天王さん)

年配の方には、さぞかし懐かしかったのでは?

(昭和初期の祗園祭:あみ天王さん)

年配の方には、さぞかし懐かしかったのでは?

来年こそは担いでの渡御が行われることを祈ります。(小生も担ぎたいが、年齢的に大丈夫かな?(笑))

(本神輿の台車での渡御)

(旧本神輿のトラックによる渡御)

(ご神体がすくわれた場所と言われている現在の石井橋(黒橋))

(ご神体が最初に祀られた天王塚)

(天王塚へ本神輿でのお里帰り)

(天王塚近くの石井神社へ、ここだけ担いで)