雲の間から朝日が昇ったのですが、雲量が多く日差しの少ない一日となり、

気温は14.8℃から上昇、午後2時頃に20.2℃迄上がる。

この季節らしい気温なのに、足元が冷たい。

13時、19.8℃、52%

13時、19.8℃、52%NHKラジオ深夜便・今日の誕生日の花はキク科の「ノコンギク・野紺菊」

秋の野山で8月から11月にかけ散房状に次々と咲き、花弁(舌状花)には

白色~薄紫色など色幅がある。

よく似るヨメナ、共に「野菊」の代表花だが、鑑別点はこの3つで野紺菊に。

①花のあとに綿毛=冠毛ができる

②葉っぱに短毛が生えている

③花が散房状にたくさんつく

白色~薄紫色など色幅がある。

よく似るヨメナ、共に「野菊」の代表花だが、鑑別点はこの3つで野紺菊に。

①花のあとに綿毛=冠毛ができる

②葉っぱに短毛が生えている

③花が散房状にたくさんつく

花言葉は「指導」

さて今日は「桂郎忌」、俳人、小説家の「石川桂郎・けいろう」1975年の

この日、食道がんで享年66歳で没す。

闘病中の句を呈示します。

『粕汁にあたたまりゆく命あり』 桂郎

『みこまれて癌と暮しぬ草萌ゆる』 桂郎

『点滴に縛られし月登りけり』 桂郎

『点滴に縛られし月登りけり』 桂郎

秋の季語ともなる桂郎忌は、1956年の第一句集『含羞・がんしゅう』より

「含羞忌」とも呼ばれる。

東京生まれ、理髪業中に俳句を詠み始め、1934年俳人・杉田久女の門に入り、

1937年には小説家・横光利一に師事する。

自然や日常の中に潜む美を捉え、緻密な描写と繊細な感情表現が優れており

1974年『俳人風狂列伝』により第25回読売文学賞(随筆紀行賞)を受賞。

1975年、句集『高蘆』以後の作品により第9回蛇笏賞を受賞。

さて11月2日(土)、降り続く雨の中、京都地下鉄北山駅で下車し、西へ4分ほど

歩けば、9時半前に「表千家北山会館」に到着。

やはり誰も開館を待つ方はおられず、案内の画面が流されていました。

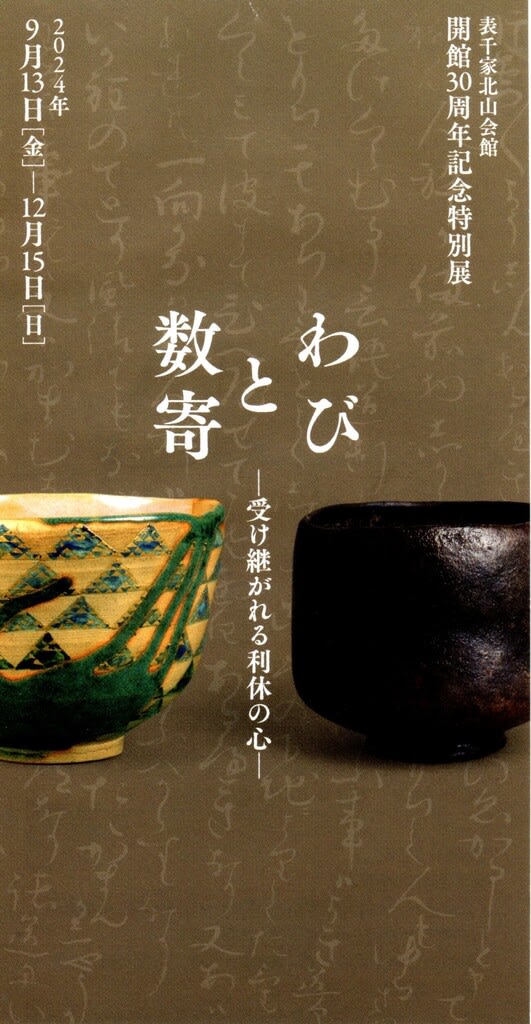

開館時間9時半丁度に、開けられ、一階受付で入館料2500円(呈茶込)

「わびと数寄 受け継がれる利休の心」展が12月15日まで開催中で後期展に。

二階に上がり、

第一部 室町時代~安土時代

1.仏教と茶の湯 珠光 9件

2光明皇后五月一日経 重文 北村美術館蔵

5大燈国師筆 一帆風 個人蔵

2.和歌と茶の湯 武野紹鴎 8件

11伝藤原行成筆 伊予切 鶯 北村美術館蔵

17西村道仁作 大黒釜 北村美術館蔵

3.わび茶の大成 千利休 5件

21古渓宗陳筆 利休居士号賀頌

呈茶を頂き、菓子は特製北山会館煎餅(亀谷良永)光琳松(亀屋伊織)

三階へ

第二部 江戸時代初期~中期

1.千利休の茶の継承

2.三千家とその周辺

3.武家茶道の確立

4.禁裏・公家の茶の湯

第三部 江戸時代中期~幕末

1.利休への回帰ー古風と新風ー

2.大名によるわびと数寄の融合

第四部 近代

1.千家・数寄者・公家の茶ー三井家による明治天皇への献茶ー

2.近代数寄者の茶の湯

3.家元と近代数寄者

次の予定が有り、午前11時迄しかおられず、90分で後にすることに。