曇り空の朝、最低気温は午前0時過ぎの5.1℃と冷え込みは弱い。

日中は11℃前後で足元から冷え込む。

11時、10.8℃、72%

11時、10.8℃、72%12月には入り、1日午前10時に奈良公園の春日大社内の飛火野で、冬の風物詩

「鹿寄せ」が今年も始まりました。1892年から続くイべントです。

ナチュラルホルンを手にした愛護会の職員がベートーベン「田園」を奏ると

シカの群れが一斉に森から出て集まってきました。

奈良観光協会HPより

奈良観光協会HPより12月1日~14日(11日を除く)までは、奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合

奈良支部の主催です。

引き続き奈良観光協会当の主催で、12月24日(土)~来年の2月27日(月)迄の

金・土・日・祝日・祝前日に、1日1回、約15分間無料で行われます。

なお12月31日~1月2日、28日~30日は除きます。雨天決行、荒天中止。

*有料でも実施されますので、奈良鹿愛護会へお問い合わせください。

奈良の鹿は春日大社の神様のお使いとして大切にされており、現在1100頭~

1200頭とされる。

その由来は768年藤原氏の氏神として、神様が常陸国から御蓋山へお越しに

なる時、白鹿にお乗りになって来られたことから、春日神鹿は神様のお供で

あり、神の使いとして大切に扱われるようになりました。

飛火野までいかれましたら東へと続く参道を歩かれ「春日大社」にお参りを。

さらに南側へと足を延ばし、10月28日に20年に一度の御造替されたばかりで

十倍も高価な「本朱」の輝く「春日若宮社」(重要文化財)へお参りを。

実は昨日13時半から奈良市中央公民館で「春日若宮式年造替記念講演会」と

して、講師の春日大社 宮司 「花山院 弘匡かさんのいん ひろただ 」さんのお話を

聞いてまいりました。

10月28日午後6時から始まった「若宮本殿遷座祭」、午後7時からNHK BS

プレミアムで二時間生中継されていましたね。

そのお話の裏話から始まりました。

打診があったとき”真っ暗で何も映りませんがそれでよろしいですね”と何度も

念を押されたそうです。

九条 道成(明治神宮 宮司)を先頭に皇族から佳子内親王(佳子様)・・・

二の鳥居から祓戸神社・・・

参道の両側を幕で覆われ、下には筵を引く筵道、その上を足袋で歩く神職、

昼の様子

昼の様子神様は笠で周りを丸い幕に覆われて若宮本殿へお移りになられたそうです。

そりゃ、見えるわけなく・・・心の目で感じるものですね。

TV画面、言葉に表せない雰囲気が伝わってきませんでしたか。

現代美術作家・杉本博司は言う。

「神霊は眼には映らない。それはただ気配としてあるのみだ。

そしてその気配は、時に芸術に秘そむこともある。ーーーー」

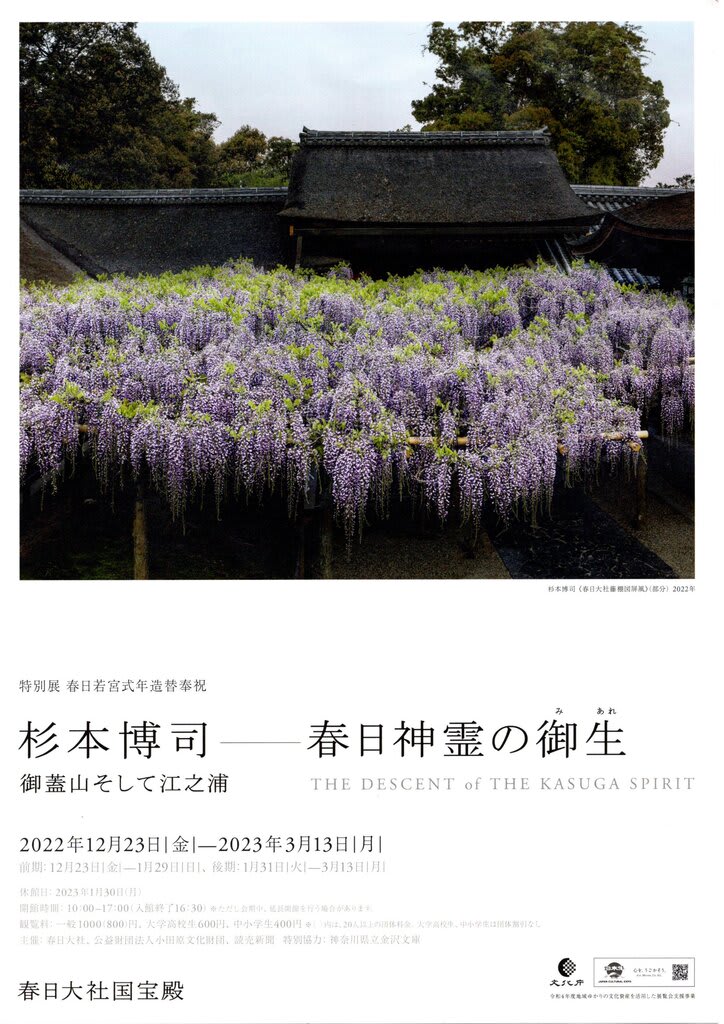

そして12月23日~2023年3月13日まで春日大社国宝館で

「春日神霊の御生(みあれ)」御蓋山そして江之浦 展が開催されます。

古神宝鏡(重文)、金銅鈴(国宝)、など・・・

春日若宮曼荼羅・部分(鎌倉時代 小田原文化財団)も

話を戻して・・・そして本殿へと入られた神様に

2人しか入れず、最後に秘密の祝詞を・・・

もう一人が捧げる蝋燭一本で、もっと近くにと目で合図しながら奉られたと。

進御殿での初めての宮司祝詞奏上

進御殿での初めての宮司祝詞奏上摂関家(九条家)そして皇族家(佳子様)・・・

*佳子様の拝礼されるお姿、背筋が伸びきれいさを褒めておられ、

また玉串に奉納など皇族の方の仕方をお教えいただけた。

*遷座祭に先立ち、若宮社をご視察される佳子内親王、

御拝される服装との違いがわかりますか。

春日若宮神社は平安時代1003年に第三殿の天児屋根命(アメノコヤネノミコト)様

と第四殿の比売神(ヒメガミ)様との間の御子神様として若宮様が御出現なされ

1135年に時の関白 藤原忠通公が中心となり社会の安定と人々の幸せを実現す

るため、御本社の南100mにご社殿が建てられて遷御、御祀りされた。

当時は気候不順などで苦しんでいる人々の救済に、絶大な御霊験を発揮され

ご加護のため好天で豊作となり歓喜して踊ったと記されていると。

そして翌年の1136年関白 藤原忠通公が、天下泰平、五穀豊穣、万民和楽を

願い創始された祭儀が「春日若宮おん祭」になります。

おん祭は大和一国を挙げて執り行われる大祭として887年間、途絶えること

なく毎年奉仕されている

御神前に奉納される神事や芸能は国の重要無形民俗文化財に指定されている。

松の下式を行う表参道「影向の松」が能舞台の鏡板の源、御旅所祭の芝舞台

が「芝居」の語源ともされている。

今年も12月17日(土)に千人に及ぶ時代行列、馬も50頭が市内を渡ります。

奈良国立博物館でも「春日大社 若宮国宝展」ー祈りの王朝文化ーが10日より

2023年1月23日迄行われます。

新調されたご神宝「金鶴州浜台」「銀鶴・・・」や調度品、

そして里帰りした国宝の春日権現記絵・宮内庁三の丸尚蔵館 鎌倉時代

など・・・・

式年造替は鎌倉以降、本殿同様に20年に一度続けてこられたが・・・

明治時代になり政府の管理となってからは春日大社の摂社の位置づけされ、

予算もあり式年とはならず、不定期になる。

明治16年、大正9・10年、昭和25年、昭和39年(38年間空く)平成14年、

そして今回の令和3年、以後春日大社の式年造替に即して20年に一度へと

戻ることになると宮司さんが述べられていました。

観光客も少なくなる年末から年始、冬の奈良へも足を延ばしてください。

*12月5日に写真等を追記する。