水無月朔日、梅雨の晴れ間の気持ちの良い朝だったのに。

気温は14.0℃から上昇し、午前11時47分に26.7℃迄上がるが、午前11時頃から

雲が押し寄せ始め天候は一気に下り坂となる。

日本海に停滞する梅雨前線が南下し始めた証拠で、台風2号が沖縄直撃コース

から日本列島南岸を通過するようで、梅雨前線に大量に湿暖流が吹き込まれ、

今夜から明日一日、雷を伴って激しく降る地域も出て災害級となりそう。

11時、26.0℃、60%

11時、26.0℃、60%NHKラジオ深夜便・今日の誕生日の花はツツジ科「サツキツツジ・皐月躑躅」

日本原産のツツジの仲間、映山紅とも呼ばれ、ツツジよりも1月遅れで咲き、

旧暦の皐月に一斉に咲くことから「サツキ・皐月」とも呼ばれることが多い。

花言葉は「協力が得られる」

花言葉は「協力が得られる」

サツキ

サツキ青森旅行⑤三内丸山遺跡を

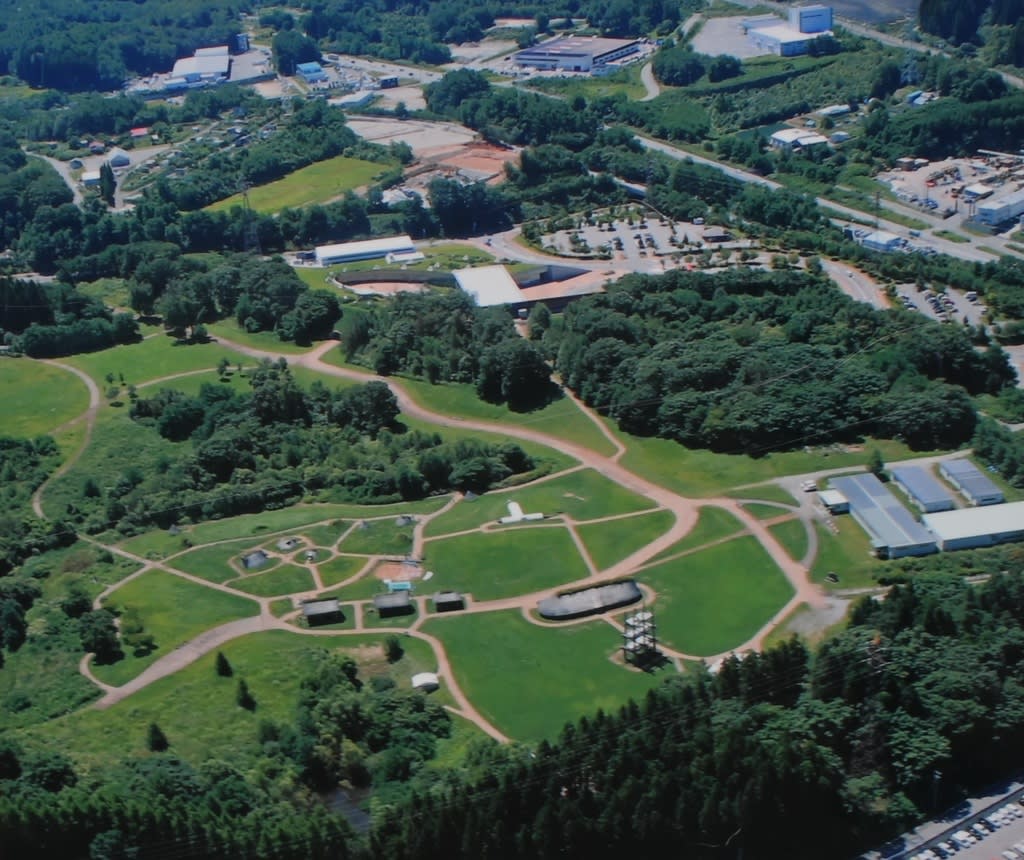

特別史跡三内丸山遺跡は海岸線から5㎞ほど、沖館川右岸の河岸段丘上・標高20mほどに立地し(海岸までは湿地が広がる)、遺跡は40haの広範囲とされ

縄文時代前期中頃から中期にかけ(紀元前約3900年~2200年)、1700年にも及ぶ長期間継続した大規模な集落跡です。

江戸時代からこの地域では遺跡があるのは判っていたが、県営野球場を造成の

折、事前調査として1992年から大規模な発掘調査が行われ、竪穴建物跡、大型

竪穴建物跡、大人と子供の墓、盛土、大型掘立柱建物跡、掘立柱建物跡、貯蔵

穴、粘土採掘穴、道路跡などが見つかり、集落の様子と当時の環境が明らかに

された。

また膨大な量の土器、石器、土偶、土製品、石製品、掘り棒などの木製品、

漆器、縄文ポシェットと編布、骨角器などが出土し、他地域から持ち込まれた

ヒスイや黒曜石なども見つかる。

1994年7月に直径約1メートルの栗の柱の一部が6本からなる大型掘立柱建物跡

が発見されるに及び、建設中の野球場を中止して遺跡の保存が決定された。

保存に関して紆余曲折を経て、ドームなどの建物もある縄文を感じさせら

れないような有料「公園化」がなされてしまっている。不満!!!

なお当遺跡は2000年11月に国の特別史跡に指され、2003年5月には出土品1958

点が重要文化財に、そして2021年7月27日に東北・北海道の四道県の縄文遺跡17件が世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」と認定され、その構成遺

跡の一つとなる。理由としては

①人類史上まれな農耕以前の定住社会と豊かな精神文化が育まれていた物証

②長期間継続した採集・漁労・狩猟を基盤とした定住社会の変遷を網羅する

②長期間継続した採集・漁労・狩猟を基盤とした定住社会の変遷を網羅する

遺跡区域には、復元された15棟の竪穴建物、大型竪穴建物、3棟の高床建物、

大型掘立柱建物などを見ることができます。

👇

遺構の中で最も重要視されているものである「大型掘立柱建物」

詳細がよく判らないので、柱だけとなっている。

直径2m、深さ2m、間隔が4.2mの穴の中に、直径1mのクリの木の一部が

白いドーム屋根の中で保存されている。

南「盛土」、

竪穴建物や大きな柱穴などを掘った時の残土、排土や灰、焼けた土、土器・石

器などの生活廃棄物が捨てられ、何度も繰り返されて周囲より高くなり小山に

中から大量の土器・石器の他に、土偶やヒスイ、小型土器など、祭りに関係す

る遺物がたくさん出土した。

ヒスイは新潟県糸魚川からのもので、交流があったと。

北の「谷」は、ゴミ捨て場として使われ、水分が多く空気から遮られたため

土器・石器の他に、通常では残らない木製品や漆器、動物や魚の骨、うろこ、

植物の種子、木の実、寄生虫卵などが良好な状態で残る。

*実は縄文遺跡にしてはシカやイノシシの骨が少なく、ウサギやムササビの

骨が多く出土しており、大型食肉獣を獲り尽くしたと考えられている。

気候変動以外に、これが原因で村を捨てたのかもしれない。

「竪穴建物跡」

縄文時代の住居は地面を掘り込んで床を造り、中央には炉があった。

住居の平面形や柱の配置、炉の位置や構造は時代によって変化が見られたと。

「大型竪穴建物跡」

長さが10m以上のものを大型住居跡と呼び、三内丸山遺跡の最大は長さ約32m

、幅約10m、床面積250㎡で日本最大とされ、紀元2800年前と考えられた。

集落の中央付近で見つかることが多く、集会所、共同作業所、共同住宅などと

再現大型竪穴建物です。苦労されたようですが、実際はよく判らない。

内部は炉が・・2・3階もあったようだが、詳細は不明とのこと。

「掘立柱建物跡」

地面に柱穴を掘り、柱を建てて屋根を支えたものと考えられており、

集落の中央、南盛り土西側などから密集して見つかった。

「埋設土器」こどもの墓

子どもは亡くなると、丸い穴を開けたり、口や底を打ち欠いた土器の中に入れ住居の近くに埋葬された。

土器の中から握り拳大の丸い石が出土する場合が多く、当時の習慣に関係する

「土坑墓」大人の墓

大人は、地面に掘られた円形や楕円形の穴に埋葬され、集落東側の道路に

沿って、両側に2列に配置されていた。

パンフより

パンフより「道路跡」

集落の中心から幅約12m、長さ420mにわたり、海に延びていた。

道路は地面を少し掘り下げ浅い溝のようなものや、土を貼って「舗装」されているものもあり、最近では南北にのびる道路も見つかる。

窪みが道路、パンフより

窪みが道路、パンフより「粘土採掘坑」

土器を作る時の粘土の採掘穴、粒が細かく粘土に近い火山灰を利用して土器を

作っていたようと。

粘土穴跡、パンフより

粘土穴跡、パンフより「貯蔵穴」

集落の外側、台地の縁近くにまとまる。

中には深さが2メートル近くもある大型のものもあり、入り口がせまく、底は

広い断面がフラスコ状のものが多く、クリなどの木の実、食料の貯蔵庫か。

貯蔵穴、パンフより

貯蔵穴、パンフより時間もなく、これで左半分ほどしか回れなかった。

奈良では弥生以降の考古学が盛んで、あまり触れられない縄文の文化を感じる

ことができました。

駐車場に戻れば午後3時、一路三沢にある「青森屋」に急ぎます。