自然の猛威にさらされている日本列島。今日はそんな自然の一つ、「山に

親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」祝日『山の日』ですね。

ピーカンの空、春日奥山の前の若草山や御蓋山だったら気軽に登れそう?。

9時

9時さて京都五山の送り火より一日早い8月15日、午後8時に戦没者慰霊と世界

平和を祈り点火される「奈良大文字送り火」、「大」の字は宇宙を意味し、

人体にひそむ煩悩の焼却と諸霊に供養する清浄心を表します。

文字を作る火床の数は、人間の煩悩と同じく108つあり、その大きさは、

第一画目が109m、第二画目が164m、第三画目が128mと、日本第二位だ

そうです。靄っているが遠目でも草が刈り取られ、火床の掃除も・・・。

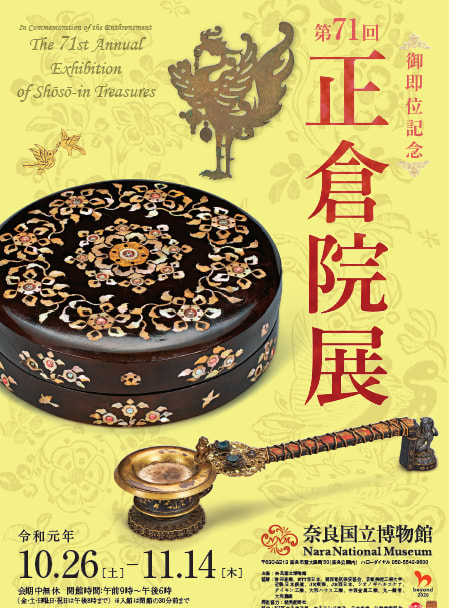

講演会で正倉院展、東京国立博物館での開催はお知らせしましたが、

本家本元の奈良国立博物館では、御即位記念「第71回正倉院展」として

10月26日(土)~11月14日(木)まで20日間開催されるとアナウンスされた。

詳細は通常7月下旬には発表されていたそう、でもまだとのことで、・・・。

正倉院のHPには、

”本年の正倉院展は、北倉14件、中倉8件、南倉17件、聖語蔵2件の41件の宝物が

出陳されます。そのうちの4件は初出陳です。正倉院宝物の全体像がうかがわれる

構成となっておりますが、天皇陛下の御即位を記念し、正倉院宝物の成り立ちと

伝来に関わる宝物や、宝庫を代表する宝物が顔を揃えることが特筆されます。”と

・北倉1 七條刺納樹皮色袈裟、国家珍宝帳の筆頭の9領の一つ

赤・青・黄・緑・茶などの平絹を不規則な形に裁ち、これらを刺縫いの技法で

継ぎ合わせて作られている。本来袈裟は端裂を集めて縫い合わせ仕立てるが、

上質な裂を用い、美しい樹皮風の配色も天皇に相応しい袈裟に擬えている。

七條刺納樹皮色袈裟部分

七條刺納樹皮色袈裟部分附)国家珍宝帳の一部、袈裟と次の厨子の記載部を示す

・北倉2 赤漆文欟木御厨子 総高100.0 幅83.7 奥行40.6、見た目は質素だが、

国家珍宝帳記載の献納宝物で、天武天皇から持統・文武・元正・聖武・孝謙の

歴代天皇に伝領されたという由緒正しい品。なかの棚には聖武天皇の座右に

置かれていた品々が納められていた。材質は欅で、赤漆塗り、扉に金銅製鉸具・

金銅製鏁子 鋲は鉄製で頭に銀板をかぶせている。

ここには、皇統の真筆を納められ、聖武天皇、天正天皇、光明皇后直筆の書も

北倉3、雑集

聖武天皇が中国六朝・隋・唐時代の詩文を抄出された書巻。

多くの逸文が含まれる。天皇31歳の宸筆。

北倉3、楽毅論

楽毅論は書聖王羲之の正書(楷書)の第一とされ、

この宝物はその模本をが光明皇后臨書したもの。

*光明皇后は「藤三娘』と臨書され、藤原家の三女

皇后になっても藤原家を大事にされていたのでは

話は戻って

・北倉26 金銀平文琴 全長114.5 額の幅16.0 尾の幅13.0

桐材で、臨岳・竜尾は紫檀で造られている。

琴は中国で完成され、七絃を有する。金や銀の薄板を文様に切り、

漆地に塗り込め、表面を研ぎ出して文様をあらわす平文という技法で

飾られている。内部の墨書により唐の開元23年(735)に制作か。

・北倉44 鳥毛立女屏風

国家珍宝帳記載品。樹下に唐風美人をあらわす。国産品。

ヤマドリ羽毛痕跡は微存。彩色箇所以外は下絵の墨線がみえる。

・北倉161 藤原公真跡屏風帳、縦28.8 全長85.5 軸長31.3

天平宝字2年(758)10月1日、光明皇后が屏風仕立てにした

亡父・藤原不比等の書を東大寺大仏に献納した際の目録。

皇后の父に対する強い思慕の念が伝わる。屏風は現存しない。

・中倉88 紺玉帯残欠 ラピスラズリで飾られた革帯

・中倉88 螺鈿箱 径25.8 高8.4 紺玉帯の納箱

檜様針葉樹轆轤挽きして成形し、表面を黒漆塗り、蓋表、側面には、

螺鈿や半球状の水晶などを用い、鳥や花の文様をあらわす。

蓋中央の花文の芯には金平脱を用いる。

内張りは暈繝錦で、今日でも鮮やかな色をとどめている。

・南倉18 金銀花盤 遣唐使が中国から持ち帰ったもの

脚付きの大型の盤。盆形の中央に花鹿、周囲に花葉文を蹴り彫りで

刻したのち、裏から打ち出して肉付けする。文様部には鍍金を施す。

盤裏の銘文や類品から、中国製と考えられる。

金銀花盤

金銀花盤・南倉52 紫檀金鈿柄香炉 光仁天皇崩御に際して東大寺に施入されたか。

正倉院に伝わる柄香炉のなかで唯一の紫檀製で、全面に金象嵌を

施した煌びやかなもの。柄の付け根にある心葉形金具は鳥・蝶・草花を

透かし彫りに。獅子のつまみが付く金銅製の内炉には灰が残る。

10月末が待ち遠しいですね。