曇り空から時折雨粒がおちる不安定な天候、最低気温は18.3℃、最高気温は

昼前の22.3℃どまりで肌寒い一日になりました。

11時、21.3℃、67%

11時、21.3℃、67%朝方僅かに陽の光があり、体を温めるコシアカツバメが電線に20羽ほど連なり

近づけば逃げて行った。この季節の恒例、やはり秋がやって来ている。

2021.10.10

2021.10.10NHKラジオ深夜便・今日の誕生日の花はタデ科の「イタドリ・虎杖・疼取 」

雌雄異株の多年生草本で、日本各地に広く分布している代表的な山菜の1つ。

日当たりの良い土手や川原、山崩れの跡など様々な場所で生育しているとても

生命力の強い植物で、 世界の侵略的外来ワースト100 に入る。

『万葉集』にも登場し、古名は「左伊多津万」で、伝統の色の名前で残り、

虎杖(いたどり)の葉のような黄味を含んだ濃い緑色を指す。

和名の由来は諸説あるようだが、若葉や乾燥させた地下茎をもんで患部に当て

ると傷の痛みが治まるという民間療法を「痛取り」と呼ばれそれが転訛した

さらに漢字表記の虎杖は、茎に入る模様を虎に見立てたものだという。

花言葉は「回復」

イタドリは多数の方言名を持ち、イタズリ、イタンポ、「スカンポ・酸模 」

ドングイ 、スッポン、「ゴンパチ・和歌山」、エッタン、ダンチ、タンジ 、

ダンジ、スイバ 、サイタナ、「サジッポ・鳥取県」・・・・・

一つ一つ地域を探すのですが、なかなかヒットしない

イタドリのことなんて言う?【おにさんぽしらべ】という記事にぶつかった。

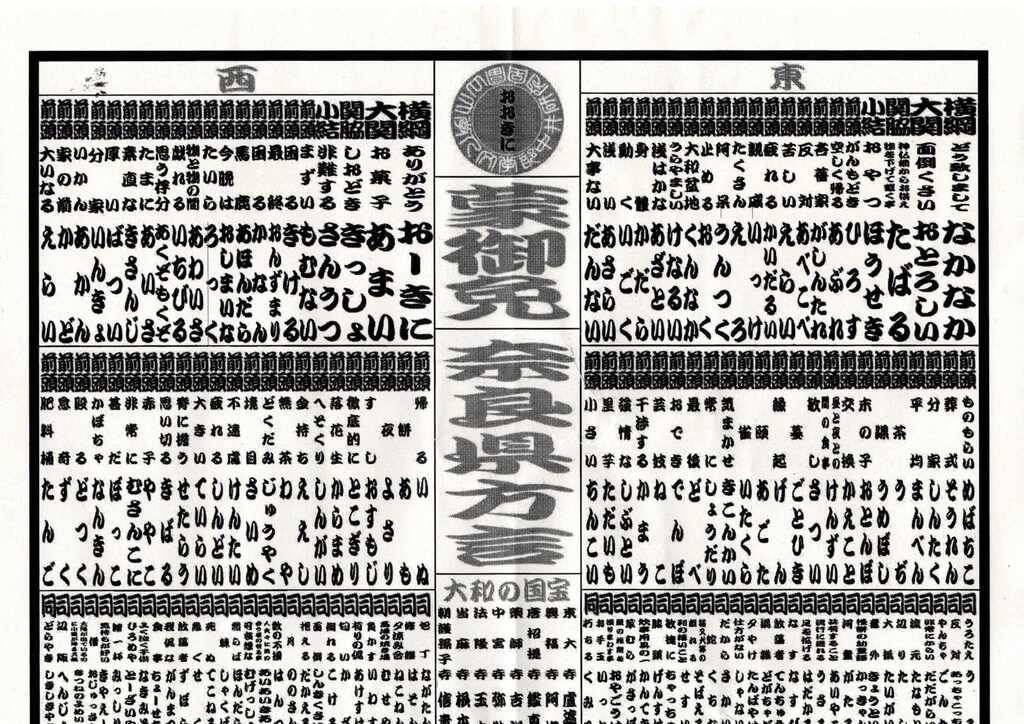

岡山県での分布として戦前の「植物研究雑誌」に博物学者「佐藤清明」さんが

「岡山県に於けるイタドリ方言の分布」を寄稿され、一県で80個にも。

全国ではどれほどになるのでしょうか。

イタドりから方言として「痛い」を意味する言葉はといえば

「やめる」、「さす」、「うずく」、「にがる」、「はしる」、「こびく」、

「こわる」・・・・、

実は先日二回に渡り「大和言葉の違いあれこれ」同志社女子大 中井精一教授

の話を聞いてまいりました。

奈良は方言研究の不毛地帯だそうです。

日本文化や日本語は、京都で生まれ、全国へ

「御所言葉」が内裏から公家や将軍家(武家)に広がり、その後町方の女性に

それが各地に広まったとされる。

シャモジ(しゃくし)、オヒヤ(冷水)、オデン(田楽)、オイシー(美味)

これが女性から男性も使うことになったのでは・・・

一例として「カタツムリ」、民俗学者・柳田国男の昭和二年の「 蝸牛考」、

両端に古い言葉が残っている。

左は最も新しいデデムシ~一番古いナメクジ 、右は国語研究所より

日本語のアクセントからの分類です。

東京式と京阪式に大きく分けられる

奈良県では大きく分けて2つだが、垂井式(天川と大塔)の3つに分けている

奈良県北部は、ほぼ京都市や大阪市とほぼ変わらないアクセントで共通語とは

明確に対立を見せるが・・・、

どちらかと言うと京都の文化が入っており柔らかったが、近年は大阪の言葉の

影響がみられると述べられていた。