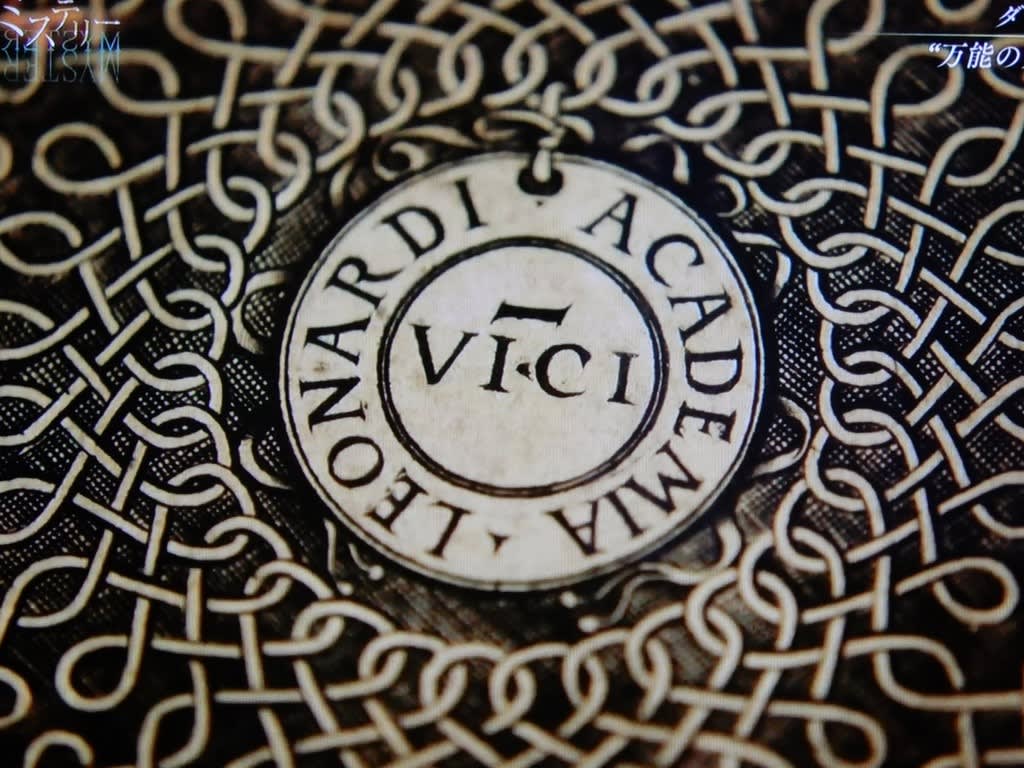

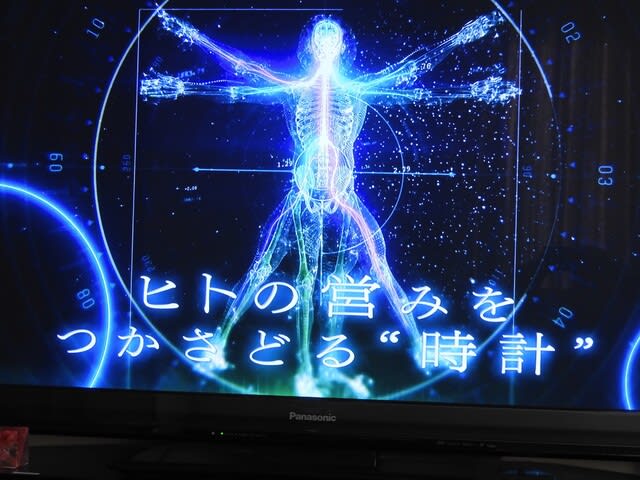

1.ダビンチ・ミステリー 2019.11.25

レオナルド・ダ・ヴィンチ (1452-1519)

ルネサンスを代表する芸術家にして万能の天才と呼ばれ、今年2019年は没後500年。

ちなみに、日本では室町後期・戦国時代の初期です。

同時代での日本人でいうと、戦国大名、北条早雲。

銀閣でおなじみ室町幕府第8代将軍、足利義政。

文化人で行くと、水墨画の雪舟や禅僧の一休さん。

番組ではダビンチが、常人を超越した発想力があったことを紹介しています。

・望遠鏡のない時代、太陽が動かないことを示した。(100年後にガリレオ・ガリレイが証明。)

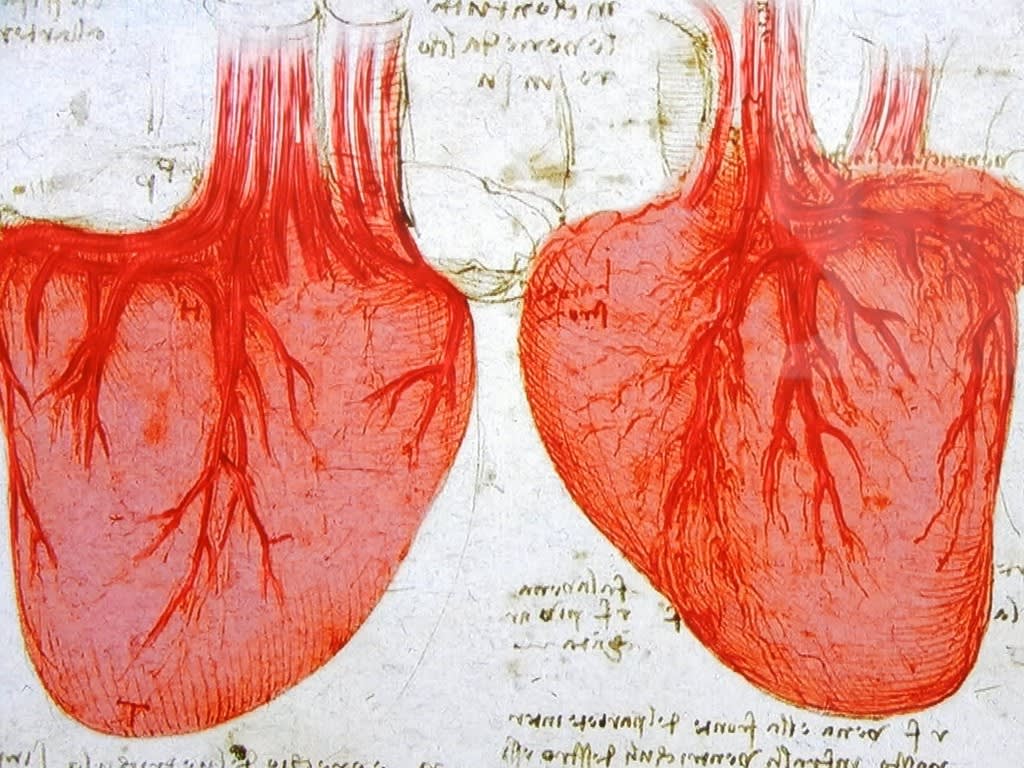

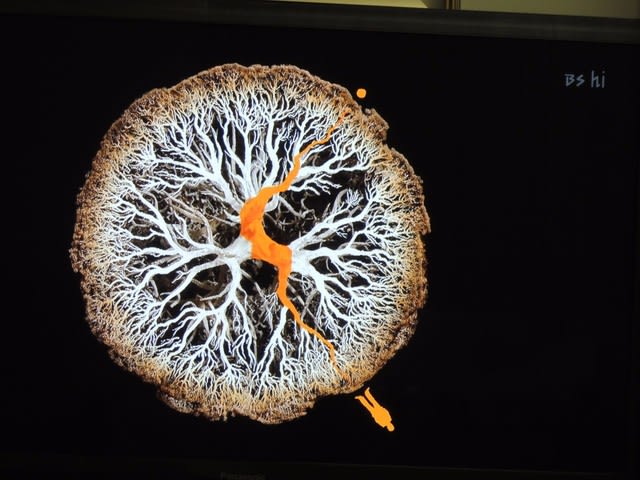

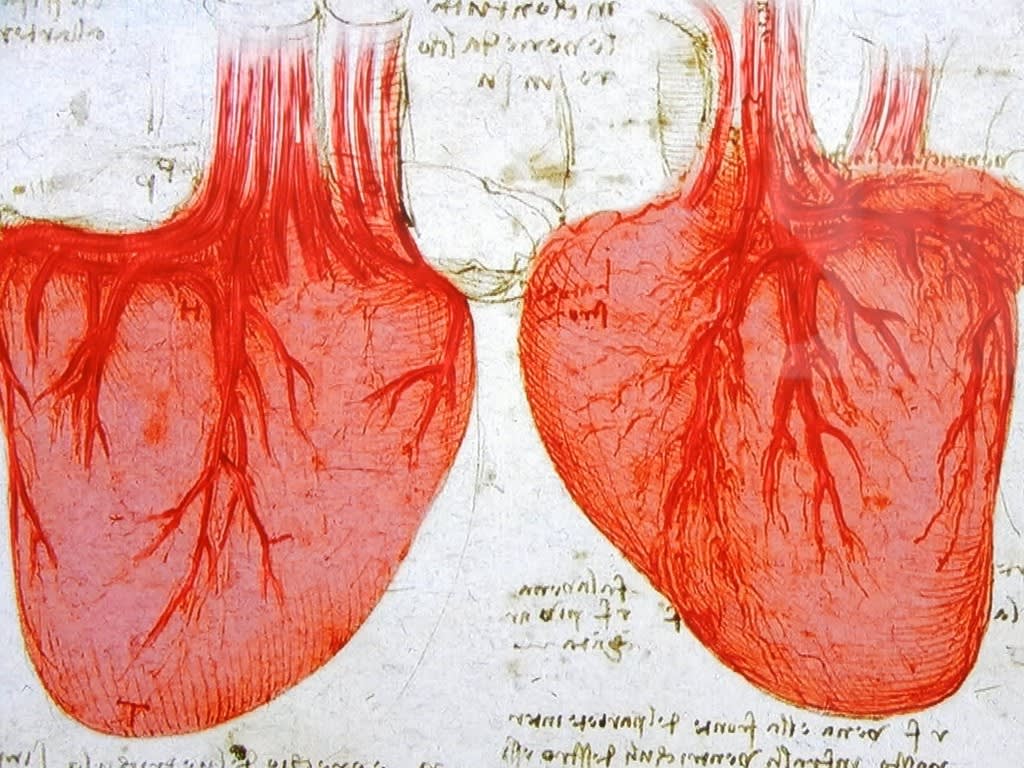

・目では決して見ることのない、渦を巻く血流をスケッチしていた。(21世紀になって初めてCGで確かめられる。)

・飛行機がない時代、上空からの街の地図を正確無比に作り上げた。(飛行機の発明スケッチも残している。)

どうしてこんな発想ができたのか、番組ではダビンチが残した手稿に残された言葉をもとに、AI(人工知能)の力を借りて解析します。

そこから分かったこと。

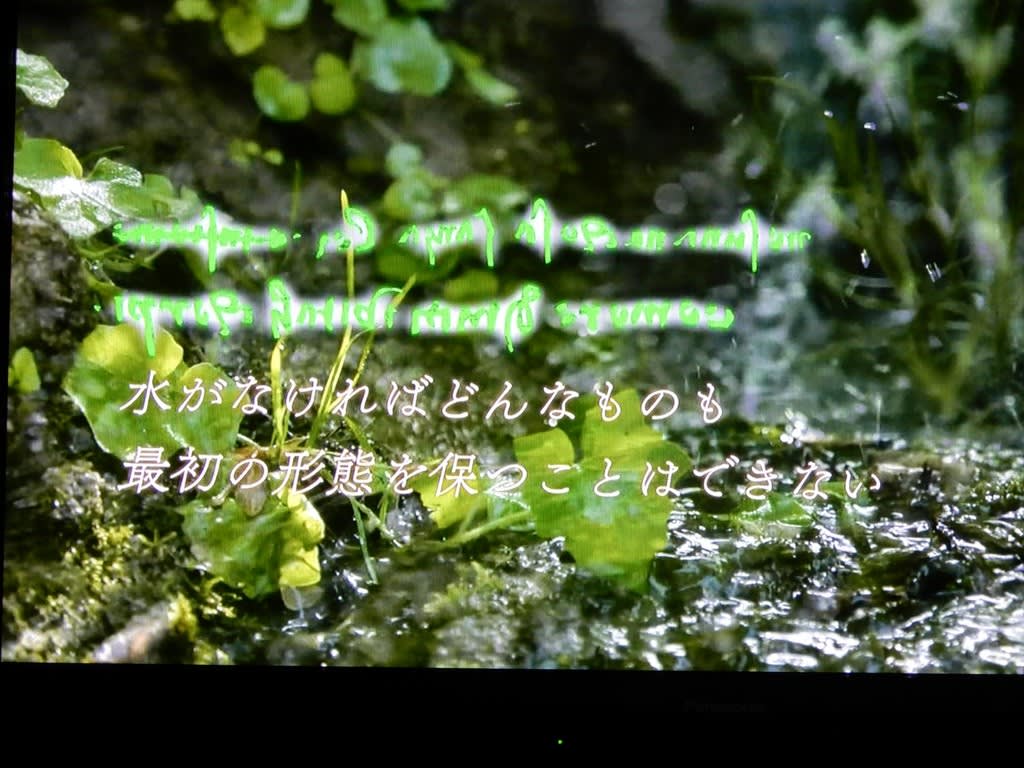

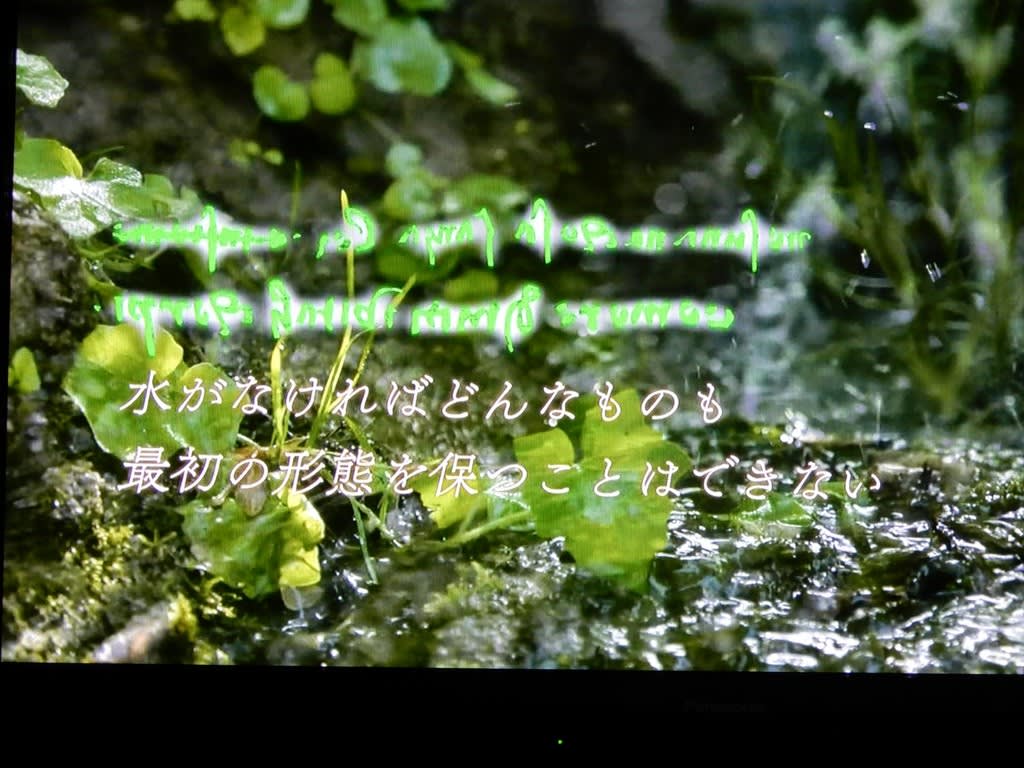

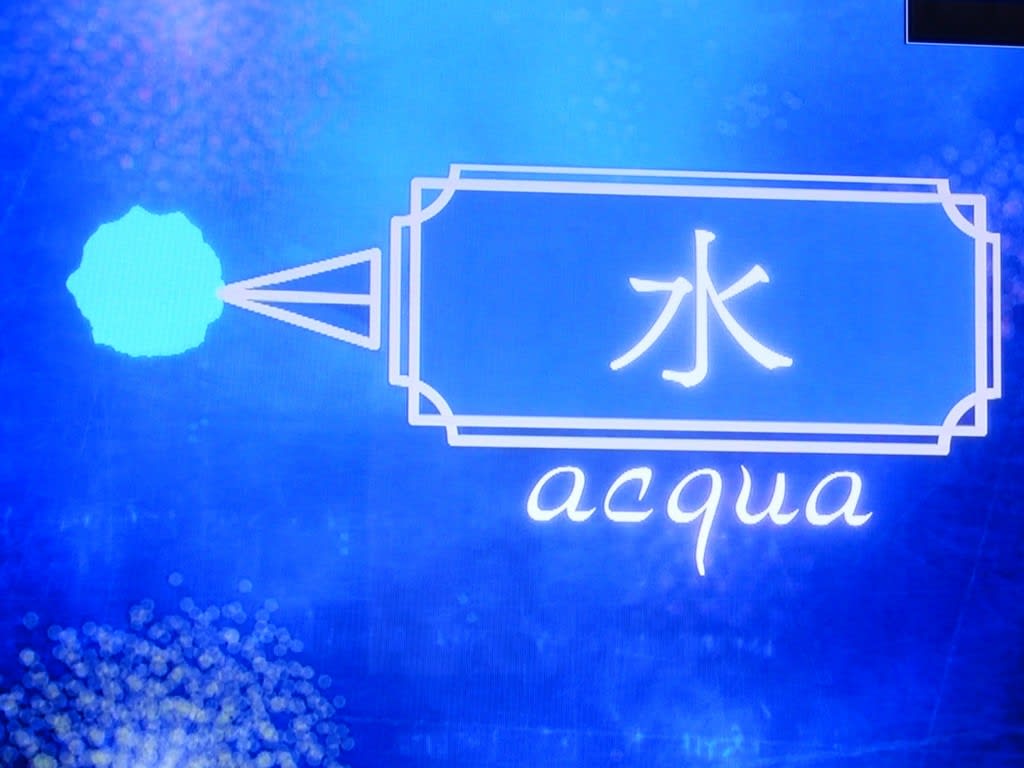

・両親のいなかった孤独な少年時代、学校に行けなかったため勉強の機会がなかった。そのため使う言葉の数は少なかった。時間をつぶすために村の小川で一人ずっと川の流れを観察していた。

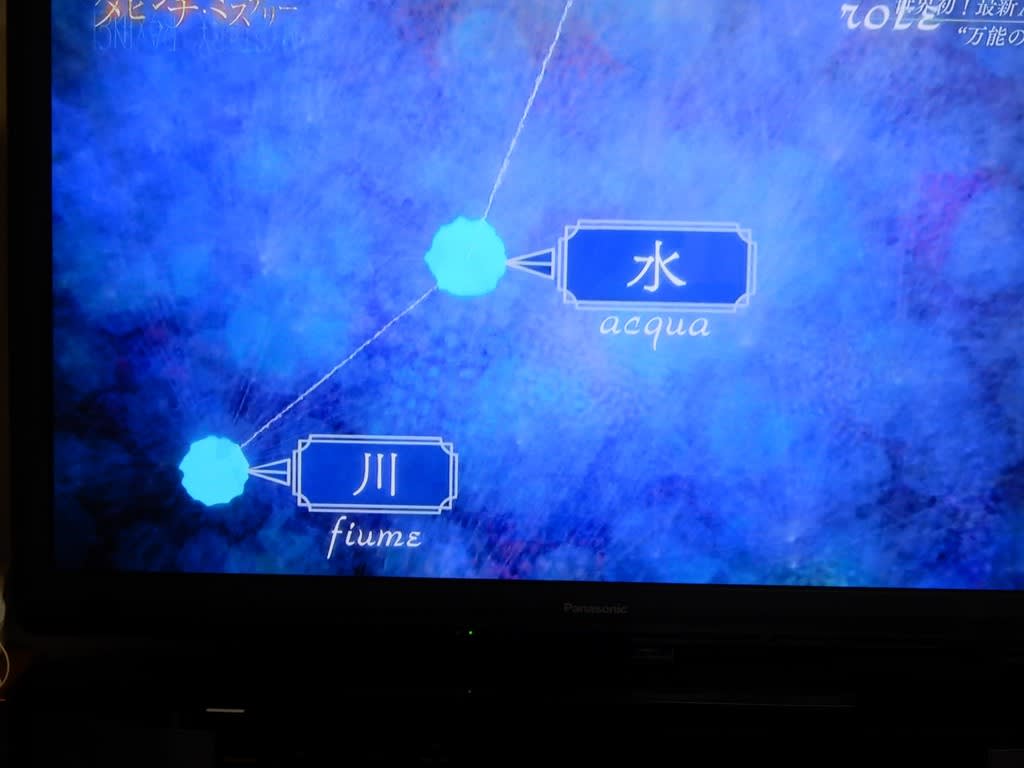

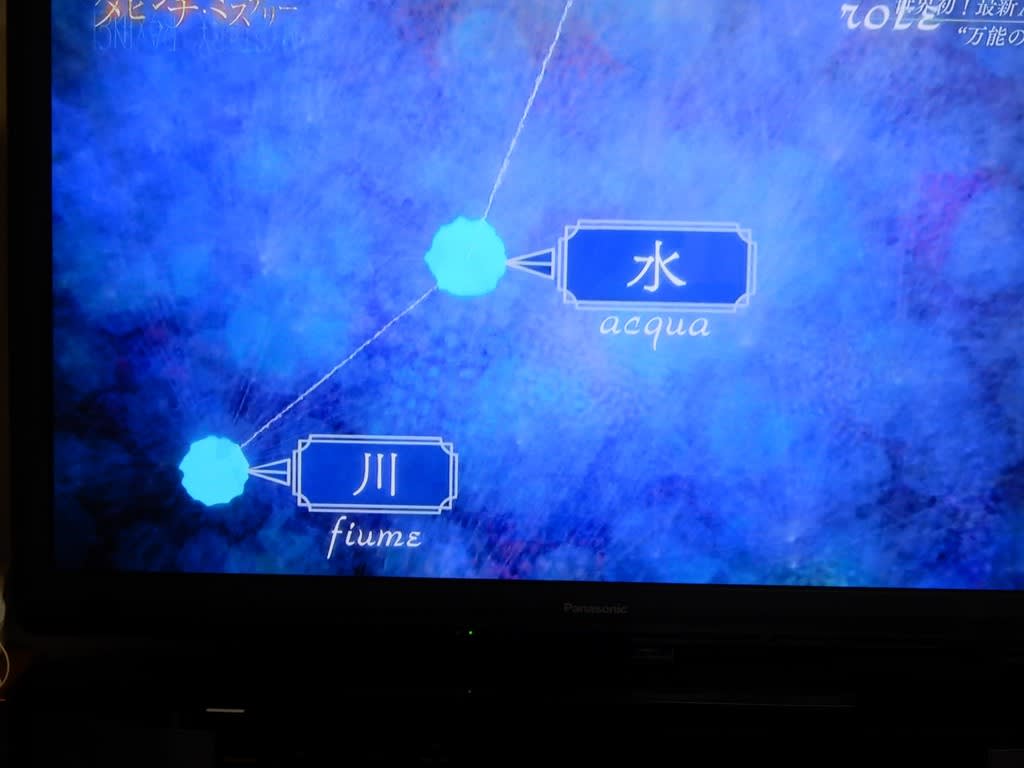

・「水」の観察をふりだしに、異なる分野の関心がむすびつき、互いに影響し合いながら、知識全体が拡大していった。

・知識の総量が拡大し、40歳から「知の爆発」が起きた。あらゆる分野のあらたな言葉を獲得していき、50歳60歳と続いていった。それは70万単語になった。

知の爆発が起きる下地として、「異常なまでの執着心」と「観察力」がダビンチにはありました。

そこから科学や芸術などのあらゆる分野に必要な基本法則が数学に求められると気づきました。

レオナルド・ダビンチの言葉

「数学と結びつけていないような科学には、いかなる確実性もない。」

このような分野を超えた発想の仕方を最近では「システム思考」と言われます。

複雑化した事象を解明するため、従来の分野を越えて全体のつながりをとらえる発想の仕方です。

各分野が高度に細分化された現代では、この思考は必要です。

番組で登場した物理学者によると、

ダビンチに備わっていた知力とは、

真に体系的な考え方、

関連性・つながり・文脈で物事をとらえる力があったそうです。

この発想力は、今の子どもたちの勉強法にも応用が効きます。

というより、ますます必要になってくる能力の一つだと思います。

特に小学生のうちに、以下の2つのような経験をさせてあげることが必要だと私は考えます。

「執着心」……何らかのこだわり、好きな事への知的欲求、際限のない探求。食事も忘れるくらいに集中する経験。親が心配になるくらいの熱中。その分野での大人顔負けの見識。

「観察力」……一つのことをとことん調べ上げること、五感を使って、あらゆる面から考察すること。その分野の知識が他分野との連関で裾野が広がっていくこと。

生活の中でも、お金をかけなくてもできることはたくさんあります。

「料理」「工作」「飼育」「絵」「音楽」「スポーツ」……。

何でも結構です。

そういうものを深く学ぶと、必ずその分野で第一人者と言われる人物や業績に行き当たります。

そのトップの人への驚きと憧れ、リスペクトが、自分の能力にさらに磨きをかけることになるのです。

ダビンチが水流の観察から知への爆発が起きたように、一つのこだわり・研究から、多分野へと発展していく素地ができます。

それには、たくさんの本物を見たり、感じたりすることに、「出し惜しみ」をしないことですね。

Il Postino Soundtrack

レオナルド・ダ・ヴィンチ

1452年4月15日 - 1519年5月2日

ガリレオ・ガリレイ

1564年2月15日 - 1642年1月8日)

サー・アイザック・ニュートン(

1642年12月25日 - 1727年3月20日、

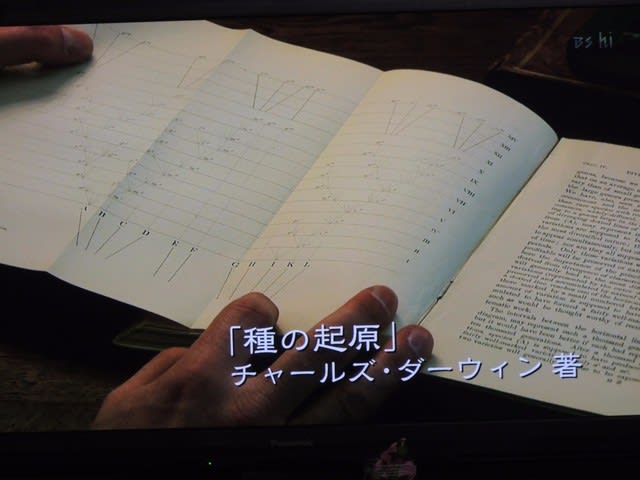

チャールズ・ロバート・ダーウィン

1809年2月12日 - 1882年4月19日)

]

]