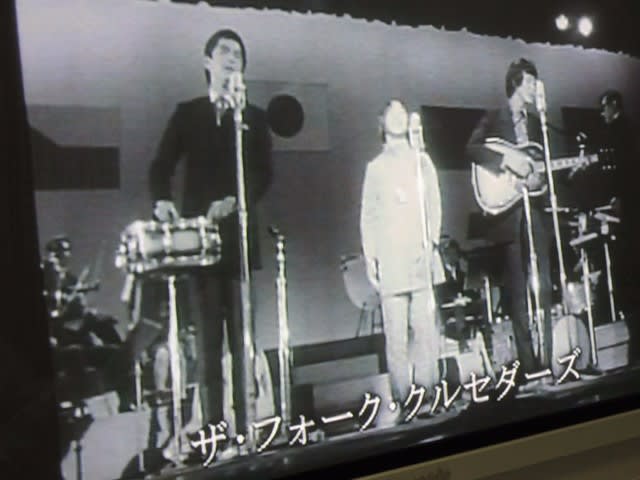

北山 修

あの素晴らしい愛をもう一度 2012.12.14

「心とは意味に満ち満ちているものです。私は、心はなにかを思い、そして意味しようとしている装置であると思っています。

「裏の意味」から連想して、「うら悲しい」「うら寂しい」という時の

日本語の「うら」は「心」という字であること、

「心とは意味に満ち満ちているものです。私は、心はなにかを思い、そして意味しようとしている装置であると思っています。

(…)ここでは精神分析の観点を強調するために単純化して、「心とは裏の意味である」という定義に焦点づけたい。

それは、「何々とかけて何々と解く、してその心は」というときの心ですね。

この心は表にははっきりとあらわれていない。こういう、表に出にくい心の部分を私たちは取り扱っているのです。

だから、言ってみればこの授業の総合タイトルは「裏をめぐって」です」

と、授業の冒頭で多義的な「心」という言葉について、空間的なイメージを提示し、

つづけて「裏の意味」から連想して、「うら悲しい」「うら寂しい」という時の日本語の「うら」は「心」という字であること、

だから我れ知らずにじみ出る感情は、心の中でも「裏側」から生まれてきているように日本人は感じてきたのだ、と語りかける。

著者は半ば冗談、半ば真面目な調子でこう言っていた「私のセオリーは駄洒落みたいなところから生まれる」。

たしかに。でも、「北山修セオリー」には駄洒落として聞き流せない切実さがあって、聴いた者は笑うよりもしんとなる。

カタルシス(ギリシャ語 katharsis, 英語 catharsis)は、詩学および心理学において浄化を意味する。

ギリシア語のカタルシスは元来は医学用語で、薬剤を用いて吐かせたり、下痢を起こさせる行為をいった。

そこからオルペウス教などで魂の浄化を指す語となった。アリストテレスは悲劇の効果のひとつとしてカタルシスに言及するが、

これが劇中の出来事ないし劇中の登場人物についていわれるのか、それとも観客についていわれるのかについては諸説がある。

近世フランス詩学においては、アリストテレスのカタルシス論は悲劇論の中核をなすものとして理解され、カタルシスは、観者の魂に「おそれとあわれみ」によって浄化を起こすものと理解された。

ジークムント・フロイトがこの語を採用したことから、カタルシスは代償行為によって得られる満足を指す心理用語としても用いられるようになった。

次のページ 北山修 最後の授業 2012.12.14 「8」