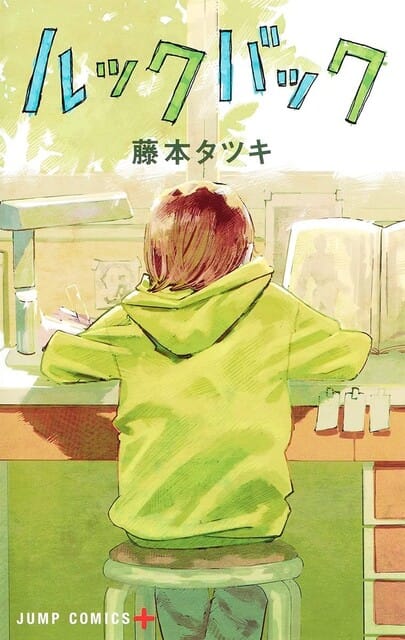

(※『ルックバック』に関するネタバレ含みます。一応念のためご注意くださいm(_ _)m)

あ、トップ画像『ルックバック』なんですけど……もしかしたら純粋な本の感想とかではないかもしれません(^^;)

ちなみにわたし、藤本タツキ先生の本は、これが初めて読む漫画となります。『チェーンソーマン』とか、「すごくおもしろいよおぉォっッ!! 」みたいに聞いてはいたのですが――去年わたしずっと萩尾先生の漫画に夢中になってたので、他の漫画家さんの作品とかあんまり入って来なくって。。。

」みたいに聞いてはいたのですが――去年わたしずっと萩尾先生の漫画に夢中になってたので、他の漫画家さんの作品とかあんまり入って来なくって。。。

でも、ラジオで「2022年このマンガがすごい!オトコ編第1位!! 」みたいのをやってて、その時に漫画のあらすじをDJさんがしゃべってたんですよね。それで……なんとなーく萩尾先生と竹宮先生のことをつい連想してしまい(ほんと、すみません☆m(_ _)m)、その次の瞬間にはこう思ってたというか。「次にどっかの本屋へ行ったら、ぜってー買ってくるぜ!!

」みたいのをやってて、その時に漫画のあらすじをDJさんがしゃべってたんですよね。それで……なんとなーく萩尾先生と竹宮先生のことをつい連想してしまい(ほんと、すみません☆m(_ _)m)、その次の瞬間にはこう思ってたというか。「次にどっかの本屋へ行ったら、ぜってー買ってくるぜ!!

」みたいに。

」みたいに。

で、やっぱり「2022年このマンガがすごい!オトコ編第1位!!」ですからね。受賞後どこの本屋でもパーッと売れてしまってない……とか覚悟してたんですけど、『チェーンソーマン』が全巻面出ししてある横のほうに2冊だけ残ってくれてて、「いやっほーいっ!! 」と思い、速攻レジまで持っていって連れ帰りました

」と思い、速攻レジまで持っていって連れ帰りました

実をいうと、最初に手に持った瞬間に思ったのは「あれ?あらすじ聞いた時、『随分ヘヴィな内容やな…… 』と思った割に、「存外薄いかも……

』と思った割に、「存外薄いかも…… 」ということだったかもしれません。。。

」ということだったかもしれません。。。

でも内容的に――小説でいうなら「行間から読み取る」のと同じく、「コマの間から読み取る」というのでしょうか。そのあたりで読者にすごく考えさせるところがあって……その一番の描写が表紙にもなってる主人公の藤野さんの「背中」だと思います。

まあこれ、「誰もが思うことだろうな…… 」と思うので、あらためて書くのもなんか恥かしいですが、藤野さんと京野さんって髪型とか背格好もすごく似てて――正直、後ろ姿だとどっちかわからないくらいじゃないかなと思ってて。だからまあ、普通に漫画のあらすじ追って読んだとしたら……表紙の漫画描いてる女性も最後のコマの女性も藤野さんなはずなんですよね(^^;)

」と思うので、あらためて書くのもなんか恥かしいですが、藤野さんと京野さんって髪型とか背格好もすごく似てて――正直、後ろ姿だとどっちかわからないくらいじゃないかなと思ってて。だからまあ、普通に漫画のあらすじ追って読んだとしたら……表紙の漫画描いてる女性も最後のコマの女性も藤野さんなはずなんですよね(^^;)

でも、ふたりがプロデビューした漫画家のペンネームは「藤野キョウ」で、ふたりの本名をもじったもの。だから、ああした不幸なことがあっても……藤野さんの中で京野さんと彼女の夢は生き続けているという意味で、藤野さん――というか、漫画家の「藤野キョウ」は今後も「ふたりでひとつ!」という、ひとりの人間としてではなくふたりでこれからも漫画を描き続けていくんだ……そういうラストだったのではないかと、自分的にはそんなふうに思いました

それで、これも読者さん誰もが思うこととして――京本さんが藤野さんと一時離れて例の美大へ進学しなかったとしたら……あんな悲劇的な事件は起きなかった。だから、「嗚呼、あのままふたりで漫画描いてりゃ良かったじゃん!! 」みたいについ思ってしまうけれど……京本さんの>>「でも、もっと絵うまくなりたいもん」というあの強い気持ちは、言うまでもなく藤野さんがくれたものだった。

」みたいについ思ってしまうけれど……京本さんの>>「でも、もっと絵うまくなりたいもん」というあの強い気持ちは、言うまでもなく藤野さんがくれたものだった。

わたしも人のこと言えませんけど(笑)、いわゆるコミュ障の気のある引きこもりだった京本さんは、藤野さんが部屋から引っ張りだしてくれたことで――「外の世界には楽しいことだっていっぱいある」と知ることが出来、「藤野さんから離れてひとりで大学生活を送る」と決断出来たのも……今までなら、藤野さんの反対を押し切るような力だってなかっただろう京野さんが「がんばるもん!」というように決断できたのは――結局のところ、「もっと絵がうまくなって藤野さんとまた漫画を描くため」だったからではないかと、自分的にはそんなふうに思ったというか(^^;)

いえ、基本的に京野さんは背景とかそちらが専門と思うので……たぶん人間描いたりとか、お話作ったりするのは苦手なのかなと思うわけです。それで、漫画のアシスタントさんで、写真を模写したのかというくらい上手い方っていらっしゃいますよね。つまり、京野さん的には「自分は今のままじゃ駄目だ」みたいな焦りがあったんじゃないかと思うのです。どういうことかというと、「藤野ちゃんは人間を描いたり動かしたり、物語作りがすっごく上手。背景だって時間さえあれば自分だけでちゃんと描ける。でも、背景っていうことでいうなら、わたしの代わりになるアシさんなんていくらでもいる。藤野ちゃんとこれからもずっと一緒に漫画を描いていくためには……ここでもっとうまくなってパワーアップする必要があるんだ」という、京野さんの藤野さんに対する決別の言葉の裏には、そうした意図があったのではないか……自分的にはそんなふうに想像します

ちなみにわたしが一番好きなのは、カラテのシーン(笑)。ありえないもうひとつの世界の出来事かもしれないけれど、「こうあって欲しかった 」という意味でも、わたし的には一番カタルシスを感じるシーンでもありました(そして、割と最初のほうに藤野さんがカラテを習ってるという伏線があるのもスゴイ!!>_<!!)。

」という意味でも、わたし的には一番カタルシスを感じるシーンでもありました(そして、割と最初のほうに藤野さんがカラテを習ってるという伏線があるのもスゴイ!!>_<!!)。

あ、割と漫画の感想をちゃんと(?)書けた気もしますが、タイトルが『ルックバック』だったということもあり……実をいうと萩尾先生が「竹宮先生や増山法恵さんのことは振り返らず、自分は自分の漫画を描こう 」というか、そんなふうに思えるようになったのはいつ頃くらいだったのだろう――そんな連想を持ったことが、わたしが『ルックバック』を購入した最初の動機だったりします(^^;)

」というか、そんなふうに思えるようになったのはいつ頃くらいだったのだろう――そんな連想を持ったことが、わたしが『ルックバック』を購入した最初の動機だったりします(^^;)

なんにしても、すごくよい本、素晴らしい漫画でした

それではまた~!!

ユトレイシア・ユニバーシティ。-【22】-

卒業パーティが終わったあとの夏休みも、アレンは毎日アルバイトをして過ごすという変わり映えのしない日々を送っていた。八月半ばに、寮の男同士でキャンプへ行く約束をしてはいたが、何か予定があるといえばそんなことくらいで、他の日付についてはほぼアルバイトの予定によって黒く塗り潰されている。

ギルバートとコニーは卒業パーティ後に結ばれたわけだが、そもそも最初からそうした期待をミランダに対して持ってなかったし、お互い「今日は楽しかったわね」と言って笑い、その日は別れたというそれだけだった。

だから、その十日後くらいに突然携帯に電話がかかってきた時、アレンは驚いた。やはりあれは美人の気まぐれ、あるいはパーティの時一緒にいて、つまらない退屈な相手だと気づいた……そんなことだったに違いないと、アレンとしてはそうした理解だったのである。

『ねえあんた、次にバイトが休みで体が空く日っていつよ?』

(携帯の番号を交換しあったのに、一度も電話してこないなんて、あんた馬鹿じゃないの!?)というのがミランダの本音だったが、彼女は待った分、非常に直接的な言い方をすぐしていたわけである。

「いや、俺はほとんど毎日馬車馬の如く働いてるもんで……むしろそっちで空いてる時間に俺が合わせるよ」

『馬鹿じゃないの!?バイトを休んだりなんだりしたら、クビになったりして大変でしょ?あたしが聞いてるのはね、そこらへんの都合つくのがいつで、何時間くらいなら会えるかとか、そういうことよ』

(そういうことなら……)と思い、アレンは手帳を開くと、明後日の午後であれば、バーテンの仕事がはじまるまでなら会える、と答えておいた。いまだに彼には、ミランダが自分に会いたいなどということが、何かの冗談事のようにしか感じられない。

確かに、卒業パーティの時は楽しかった。在学生たちの出しものはお笑い系のものが多かったので、ミランダも自分もしょっちゅう笑ってばかりいた。ダンスの時も、「あら、あんた案外踊れるのね」と感心してもらったし、その後の会話も弾んだ。けれど、彼女は自分以外の誰かといたほうがもっと愉快な時間を過ごせるに違いない――アレンとしてはそうした理解だったのである。

どう言えばいいだろうか。きっとミランダは、ブレンダン・ワーナーのような男が相手であれば(事実、彼女のような美人に相応しいのは彼のような男だろうとしかアレンには思えない)、もう少し気を張ったかもしれないが、自分程度の男であれば少しばかり下に見ることが出来て気楽だ……アレンは何かそんなふうに感じていた。ゆえに、(つまり俺はただのオトモダチということだ)と思い、内心溜息を着いていたのである。

だから、ミランダに呼びだされた日、アレンはそれを<デート>といったようには認識しなかった。もしかしたら彼女は心に悩みでもあって、チア部のプライドの高い女友達には相談できないが、だが俺程度の男に対してであれば、ざっくばらんになんでも言える――何かそうした理由や目的があるのだろうと、そんなふうに思いながら待ち合わせ場所のアイリッシュ・パブへ出かけていった(アレンの母はアイルランド系だったが、アレン自身はそのことを話した記憶はまったくない)。

「ねえあんた、どうして電話してくれなかったのよ」

店の窓際の席に、ミランダが先に到着しているのを見て、アレンは驚いた。彼はこの瞬間まで、彼女がそこにいるとは本当には思っていなかった気がする。

「電話ったって……正直、俺とあんたの間にそもそも共通点なんかあるか?そりゃ卒業パーティの時は楽しかったよ。けどさあ、ブレンダン・ワーナーのあの嫉妬にめらめら燃えた目つきから察するに、あんたはああいう男とつきあうべきだって、俺としてはそうとしか思えんわけだ。まあ、あんたがざっくばらんに話せる男友達が欲しいとかいうんなら、話相手くらいにはなれるだろうが……」

「ふう~ん。まあ、いいわ。ねえそれより、これからどこ行く?」

アナ・スイの黒のワンピースを着たミランダは、組んだ足のミュールをぷらぷらさせながらそう聞いた。

「俺は七時までには店に行かなきゃならんから……今、二時半か。何をするにも色々中途半端な時間だな。映画たってなあって思うけど、あんたはどうしたいんだ?」

「わたし?わたしはホテルに行きたいわ」

「…………………」

アレンは言葉を失った。もちろん本気にしたわけではなく、冗談だとわかっている。ただ、どう切り返してうまく笑いに変えればいいのか、それがわからなかった。

「ねえ、そうしましょうよ。わたしもう、二度くらい映画見て三度目のデートでキスだのなんだの、面倒くさいし飽きてるのよ。まあ、あんたがどうしてもそうしたいってんなら、つきあってあげてもいいけど」

「……いや、もちろん嫌じゃないよ。だがなあ、しかし……」

アレンは困った。今までの人生で、彼が女性と寝たことがあるのは――ユト大合格祝いにと、友人たちが金を払って買った娼婦の女性とそうなったことが一度あるきりである。以降、ユトレイシア市内にある歓楽街へも遊びに行ったことはない。

「じゃあ決まりよ!あんたが頼んだブラック・ビールが来て、それを飲んだら早速出発しましょう」

実際、アレンがビールを飲む間、ミランダはスマートフォンを片手にこの近くにあるラブホテルを検索しているところだった。(おいおい、こんな昼日中からマジかよ)とアレンは思いつつも……もちろん、嬉しくはあった。ただ、彼女のほうで自分の何をそんなに気に入っているのか、その点についてはわからないままだったにせよ。

店を出る時、当然アレンは金を払おうとしたが、財布を取りだそうとしたら、「あんたは勤労学生でしょ!」と言われ、何故かミランダが支払っていた。実をいうと、このあとホテルへ行った時も、支払いのほうはミランダが済ませていた。「いや、こういうことは男が……」と、アレンはもごもご言ったのだが、「誘ったのはわたしだもの。気にすることないわ」と、金の受け取りを拒否されたのだ。

(やれやれ。アレン・イン・ワンダーランドってか?つか、全然笑えねえぞ……)

『ラブホテル・ワンダーランド』という建物の看板を見た瞬間、そう思ってアレンは苦笑した。

「あんた、もしかしてこういうとこ初めて?」

入口に、部屋を選ぶパネルのようなものがあり(いくつかタイプがある)、「あんたはどこがいいの?」と言われ、アレンが照れたように黙りこくっていると、そう聞かれた。

「いやあ、ミランダが好きな部屋選べばいいよ。俺は男だからさ、なんていうか……」

「じゃ、わたしが選ぶわね。あんたに選ばせてたら、ほんとに陽が暮れちゃいそうだし」

ミランダがパネルの隅にあるボタンを押すと、金の支払いを求められ、クレジットカードを読み取らせると、横のほうから部屋のカードキィが出てくるといった仕組みだった。

「なるほどなあ。今はこんなふうに、誰とも顔を合わせないでラブホテルを利用できるってわけか」

「フロントに人がいるところもあるけどね。でも、お互いの顔は見えない感じで、鍵のやりとりだけしたり……」

「随分詳しいんだな。だけど、お互いの顔は見えないのにどうやって鍵のやりとりだけする?」

ミランダはくすくす笑った。アレンのように女性慣れしてないタイプの男とこんなところへ来るのは、彼女は初めてだった。

「わたしの行ったところはね、半透明のガラスブロックみたいのがフロントに積まれてて、それでお互い顔は見えないんだけど、下のほうだけ十センチくらい隙間が空いてて、鍵を渡す相手の手だけ見えるのよ。部屋を映した動画みたいのがあって、それでAタイプの部屋にするかBタイプの部屋にするか、それともCタイプかDタイプか、あるいはスペシャル・ルームかみたいに選んで――その号数を言って鍵をもらうのね。まあ、もちろん向こうは入口あたりにあるカメラで客の顔のほうは見てるんでしょうけど、気まずくないようにっていう配慮なんでしょうね、きっと」

「へえ……」

この時、アレンはミランダの過去の男関係について、あまり深くは考えなかった。彼女くらいの美人であればモテたであろうし、アメフト部にいる誰かのようなノリのいい連中とつきあっていれば――そんなこともあったに違いないと想像するばかりである。

<ワンダーランド>という名前のせいだろうか、ラブホテル全体の雰囲気は、それこそ『アリス・イン・ワンダーランド』のモチーフによって満ちている。黒と赤の市松模様の絨毯が床に敷かれ、チェスの駒の彫刻が廊下には並び……部屋の室内も、その延長線上にあるような装飾で満ちている。たとえば、アンティークなテーブルの上にはうさぎのお茶会のようなティーセットがセットしてあったり、チェシャ猫のぬいぐるみが置いてあったり、ハートの女王のタペストリーが飾ってあったり――といったような具合である。

「随分豪華な部屋だな。これで、三時間三十五ドルだなんて……」

「でしょう?仮にここで何もしなくて、テレビや映画を見て帰るだけでも結構楽しいのよ、ラブホテルって」

(ああ、そうか……)

アレンは心臓の鼓動が速くなるのを抑えられなかったが、その可能性もあることをもはや考えていなかった。これでただ映画を一本見て帰るというのは……流石にちょっとつらすぎる。

「今、もしかしてがっかりした?」

「い、いや……」

最初からそのつもりだったのかどうか、ミランダはすぐ下着姿になると、「俺、風呂に……」ともごもご言いかけたアレンのことを、天蓋付きのベッドに押し倒した。彼のほうでももちろん、すぐその気になった。(こんなことがあって、本当にいいのか……)最初はそんなふうに頭の隅のほうで思いもしたが、途中からそんな物思いも吹っ飛び、彼女の素晴らしい肉体に夢中になった。

「あんた、もしかして着やせするってタイプか?」

「なあに?もしかして服の上から見る限り、胸には期待してなかったとか、そういうこと?ほんと、男ってそればっかりよね」

「そういうわけじゃないよ……」

単に、何をどう言っていいかわからなくて、アレンは頭に思いついたことを口にしただけだった。ミランダは事が済むと、水色のバスローブを着て、冷蔵庫からビールを取り出し、アレンにも一本くれた。

「おまえ、それ逆じゃないか?」

「あ、気がついた?」

アレンは、ピンクと水色のバスローブが並んでいたのに、先にミランダが水色のを取ってしまったため――仕方なくピンク色のを着る羽目になった。

「結構似合ってるわよ、あんた。ふうん、これでいくとあんたって案外、ピンクシャツとかも似合うタイプなんじゃない?」

「いや、絶対着ないぞ俺は、そんなの」

「まさかとは思うけど、ホモっぽく見えそうだからとか?」

ミランダが機嫌よさそうにくすくす笑ったため、アレンはそれ以上何も言わなかった。急に、彼女がこれまで寝たことのある男全員に嫉妬したくなるほど、アレンにとっては良かったからである。

このあと、チャンネルが豊富なテレビを色々見たりして、そこに映った芸能人や俳優やアナウンサーのことをあれこれ悪く言ったりしたのち――アレンはシャワーを浴びてから、そのまま真っ直ぐバイト先のバーへ向かった。肉体的には疲れていて良さそうなものなのに、アレンはいつも以上に意気軒昂として、きびきび働いた。店長からも「よう、アレン。何かいいことでもあったかい?」と聞かれるほどだったが、いつもは長い勤務時間が、時折ミランダとのひと時のことを思いだしただけで……あっという間に時が過ぎていくのが不思議なくらいだった。

その後もミランダからは、「あんたの時間のある時に、またホテルに行きましょうよ」と連絡があり、アレンは彼女から呼びだされれば、当然どこへでもついて行った。ただ、そんなことが5度も6度も続くうち――(この僥倖は、一体いつ終わるのだろうか)と不安にもなってくる。ミランダが突然スポーツバーの裏口にいて、キスしてきたように……その理由が彼には今もさっぱりわからなかった。だがある瞬間、彼女は同じように突然自分に興味を失い、大学のキャンパスで見かけても、一顧だにしなくなるのではないかと。

確かに、ミランダとラブホテルへ行くのは楽しかった。SF映画にでも出てきそうなカプセルタイプのベッドで寝たこともあったし、ミラーボールのある70年代ディスコ風の部屋ではベッドの上で踊ってからそこへ倒れこんでみたり、中世の城館風の部屋では、コスプレ用の衣装まで置いてあったりして、ふたりで記念撮影してからセックスしたり……(愛している)という言葉が、一体アレンの喉から何度出かかったことだろう。けれど、彼はその一言がなかなか言えなかった。そんなことを口にしてもミランダは喜ばず、むしろ「面倒くさい男」と、白けたような冷めた目で見てきたらどうしようと……もしかしたら、そんなことが怖かったのかもしれない。

けれど、とうとうアレンにもわかる日がやって来た。ヴィクトリア調風のアンティークな室内で、四柱式ベッドに寄りそって寝ていた時――自分でも馬鹿げているとは思ったが、つい「俺はあんたを信用していいのか」と聞いてしまった。その後、ミランダから沈黙が返ってきて……アレンが(余計なことを言った)と思い、後悔していると、彼女は意外なことに泣いていたのである。

「なんだ?ミランダ、一体どうしたんだ?」

「アレン、もしかしてあんた、今の今まで、わたしのこと信用してなかったってこと?」

「いや、そういうわけじゃない。ただ……どう考えたっておかしいだろう、こんなの。ホテル代にしたって、俺が払うと言ってもおまえは受け取ろうとしないし……まあ、確かに俺は男だからな。あんたみたいないい女がどんな理由にしろ寝てくれてラッキーとでも思ってりゃいいんだろう。だが、夏休みが終わったらこんなことがあったのも全部嘘みたいになって、キャンパスで見かけても挨拶すらすることなく、ミランダはブレンダンと腕を組んで歩いている――時々、そんなふうに思うことがあるんだ。いや、違うな……とにかく俺は何かを疑ってる。こんなうまい話があるわけないというのか、そんなふうに思って、そのうち落とし穴に落ちそうな気のするのが怖いんだ」

このあと、ミランダはアレンの唇に軽くキスすると、ベッドの背もたれに体をもたせかけた。

「わたしね、17くらいの頃、不倫してたの。でね、向こうは当然奥さんと子供がいるわけだから、こういう場所でね、隠れてこっそり会うの。まあ、相手はしがない塾の講師だったんだけど……ねえ、どう思う?受験を控えてる生徒に手を出すって。でもわたし、その人に学校のこととか色々、相談に乗ってもらってたの。あとは家で上の姉と下の妹が生まれつきの大親友ってくらい仲がよくて、自分だけ外されてるように感じるとか、そういうこと……あの人、いつもニコニコしてなんでも「うんうん」言って頷いて聞いてくれて――最初はドライブして、まわりに誰もいないような遠いところまでいってキスしたりとか、そんな感じ。で、そのあとヴァージンでもなくなって、呼びだされれば忠犬よろしくラブホテルでもどこでもついて行くようになって……だけど、ある時気づいたわけ。『あ、この人。こんなことしてる相手、わたしだけじゃないんだわ』って。あの人、よく言ってたの。『妻とは噛み飽きたガムのような味のない関係』だってね。でもそんなの……わたしとだっていずれそうなってたみたいな、そんな程度のよくある話だったのよ」

「そのこと……他に知ってる人間は?」

アレンは起き上がると、ミランダの肩を抱いた。そして彼女の白く細い肩にキスする。

「友達にはね、過去にそんなこともあったみたいに、軽い感じで話したりはするわ。だけど、本当はわたし、物凄く傷ついたの。普通に考えた場合、最初は隠していたにしても、その後相手が結婚してて奥さんと子供までいるってわかった時点で、すぐやめにすべきだったのかもしれない。もちろん、今はわかるのよ。17くらいの子が、恋をしてる目で自分を見てきて、強く押せばこれはセックスできそうだなってなったら……ずるい男は大抵そうするってことはね。だけどわたし、その時は本当にその人のこと、すごく好きだったの。でもやっぱり、あとから少しずつ気づくのよ。『ああ、なんだ。わたしはちょっと格好いい程度の中年のおっさんに夢中になってただけなんだ』って。それで、次に恋愛した男とは体の相性が悪かったのか、それともわたしのほうで最初の恋愛の傷を引きずってて、そういうのを持ち込んだのが良くなかったのか……そしたらあいつ、『君は不感症なんじゃないか』って。信じられる!?」

「いや、その点は間違いなく、なんというか、その……ミランダが悪かったわけじゃない。その男のほうがきっと、何か不調だったんだろう」

『あいつ、ヤラせてくれそうだったからヤッてみたけど、あんまり良くなかったぜ』――高校の時、モテるタイプのクラスメイトがそんなことを言っていたのをアレンは覚えている。おそらく男というのはそのあたりのことを常に女性のせいにしたくなるものなのだろう。そのことは、アレンにも理解は出来る。

「わたし、自分でも時々不安になるの。このままいったら、テス・アンダーソン教授みたいにレズビアンにでもなるしかないんじゃないかって……あ、もちろんアンダーソン教授のことは尊敬してるし、彼女のこと大好きよ。だけど彼女の場合、何人もの男とつきあって、結局そうなったわけでしょう?実際わたしももともと、男より女のほうが好きなのよ。経験はないけど、もし男と女とどっちと結婚したいかって言われたら、絶対女なの。男と結婚しようが女と結婚しようが、法的に同じように保障されてて、世間もまったく偏見の目で見ないっていうんなら、女性と結婚することを本気で検討するだろうなって思うくらいね」

「あんたみたいな美人が女と結婚したら……まあ、俺はたぶんLGBTQとかそういうことについて理解のあるほうだとは思うんだが、それでもミランダが女性と結婚したら、やっぱり惜しいような感じはしちまうだろうな。というより、俺があんたとそうなりたいっていうのが一番の理由だろうが」

「あら、アレン。もしかしてそれ、プロポーズ?」

アレンはミランダが煙草を吸いはじめるのを見て、彼女が一口吸ったのを、横から奪った。口紅が、ほんの微かについている。

「そう思ってくれてもいい。けどまあ、ミランダは実際、俺みたいな勤労大貧乏学生なんかより……あんたのその美貌がありゃ、もっと金のあるいい男といくらでもそう出来るよ。ブレンダンなんか、プロリーグのドラフトで、一体年俸いくらで契約するんだろうな。軽く一億とか、そんな感じだろう。なのに、なんであんたが俺みたいなのとホテルへ行こうというのか、俺にはさっぱり理解できなかったよ」

「ふふっ。あんた、いちいち態度が妙に卑屈だと思ったら、そんなこと気にしてたってわけ?むしろあたし、あんたのほうにこそ感心してるのよ。学費のほうは奨学金で賄えるわけだし、生活費のほうを稼いでるにしても、寮に入ってれば奨学生はそのあたりもただに近いのに……あとはまあ食費くらい稼ぐのであれば、あんなに働く必要はないじゃない?でも、シングルマザーのお母さんに送金してるだなんて、まるで一昔前のホームドラマみたいじゃないの」

「変な意味でいうんじゃないが、まあ俺は簡単にいえばマザコンなんだろう。というより、下にまだふたり弟がいて、真ん中のが今高校生、一番下が中学生なんだ。で、うちの経済状態からいって、三人いる息子のうち、どうにか無理して大学にいかせられるとしたら、その中のひとりだけだ……みたいなことは、小さい頃からおふくろに聞かされてたよ。だから俺としては、まず俺自身は高校を卒業したらすぐ働いて、母親に少しでも楽をさせたいというのがあった。ところがまあ、成績のほうが割と良かったもんで、学校の先生がある時おふくろを呼びだして、『本当にアレンを進学させないつもりですか』みたいに説得したんだな。こういう奨学金があって、申請すればおそらく通るだろうし、寮に入れば家賃もほとんどかからない……みたいに。まあ、実際俺にも進学したい気持ちはあったもんで、となれば、残りの選択肢はひとつだ。時間があれば働いて、田舎の家のほうに送金するっていうな」

「普通、そうは言ってもあんたみたいには働けないもんよ。友達とのつきあいだってあるし、あいつが最新モデルのスマホを買っただのアップル・ウォッチを買っただの……しかも、ただ親が誕生日プレゼントで買ってくれただけだの、アレンは聞いてて嫌にならない?ユトレイシアみたいな都会は誘惑も多いし、わたしがあんたなら、親には悪いと思うけど、自分で働いたお金は自分で使いたいみたいな、そんな感じだったでしょうね」

「そりゃあんたがきっと、美人に生まれついたからさ。何分、俺は見てくれがそう大したことないもんで、自分に金がかからない。服なんか、毎日同じの着てようが、誰も気にしないだろうし、何より俺自身が一番気にしない。スマートフォンだって、仕事に必要だから持ってるってだけのことだ。それに、俺の故郷の中部の田舎にいるより、ユトレイシアで働いてたほうが金になるし、何より都会ってのはそういう意味でも楽しいし面白いよ。都会で働いてるってだけで、色々変わった経験もできるしな」

「あんた、スポーツバーでバーテンなんてやってるから、時々女をお持ち帰りしてるんじゃないでしょうね!?」

ミランダが隣からギロッと睨んできたため、アレンは笑った。彼女はどうやら自分程度の男にでも嫉妬できる変わった女らしいと、そう思う。

「まさか。もしそんなことが気になるんなら……あの店はやめてもいいよ。そりゃまあ、いつまでもくだを巻いてて店から追いだしたり、タクシーに乗せたりするのが面倒だって客はいることにはいるんだが、何分俺はまだ一応学生だろ?そのあたりは店長や他の正社員の人なんかがちゃんとうまくやるんだよ」

「ふうん。そんならいいけど……」

運動部になど所属してなくても、毎日の労働で固く引き締まったアレンの胸元に、ミランダは頬を寄せた。

「まあ、この先なんか、わたしの気の強い性格が嫌になったとか、そういうことが別れる理由になるんだとしたらいいわ。だけど、わたしとつきあってる間は絶対浮気はなしよ。わかった?」

「言われなくも、そのつもりだよ。というか、さっきのミランダの話を聞いてて思ったんだ。もちろん、俺はミランダがつきあってたっていうその塾講師の男を直接知ってるわけじゃないし、こんなことを言っていい筋合いでもない。だけど、やっぱり悪いのはその男のほうなんじゃないか?実際のところ、俺には大した恋愛経験なんかない。それでも、それなりに女友達というやつはいたから……見てればまあわかる。ちょっと悪ぶってるように見えたり、大人びてるように見える子も――みんなおんなじなんだ。ちょっとしたことで本当に傷つきやすい。ミランダ、きっとあんたも同じだったんだろうなって思う。本当は傷つきやすい小さな女の子だったのに、そのことに気づいてもらえなかった、可愛い小さな女の子だったんだよ」

「うん……アレン、あんた絶対そういうことがわかんない超鈍いタイプとばかり思ってたのに……案外わかってんのね」

ミランダは不意に涙がこみ上げてきたが、不思議とアレンが相手であれば、泣いているところを見られても恥かしいとは思わなかった。

「ああ、そうだ。あとひとつ、ずっと気になってたことがあったんだ。ミランダ、あんた時々……負けがこんできた裁判前の弁護士みたいに――眉間に皺を寄せてイライラしてることがあるよな。いや、それが悪いってわけじゃないんだ。ミランダの言いたいことはその場ではっきり言ってくれる性格も好きだ。けど、そういう顔してる時……不思議と俺が思うのは、『あれ?どうもこれは俺に怒ってるってわけじゃなさそうなんだが、じゃ、ミランダは何に怒ってるんだろう?』ってことなんだよ。だけど、さっきの話を聞いててわかった。ミランダはたぶん……俺以外の男――いや、違うな。俺も含めた男全般に対して『なんで男ってのはこうなのかしら』みたいなことを怒ってたんだろうなっていうかさ」

「あら、なかなか鋭いじゃない、アレン。わたし、たぶん今の今まで――あんたとこうなってから、本当の意味であんたに怒ってたことなんて一度もないわ。大抵はね、前にちょっとつきあってた奴のことなんかがふと頭をよぎって……『そうそう。アレンはこういうとこ、まともだし、普通だわ。やっぱりあいつらのほうがおかしいのよ』みたいに思ってたってだけ」

「そっか。まあ、俺は金もないし、ミランダにとっちゃ大して頼り甲斐もない男だろうけど……時々、さっきみたいに甘えてくれると嬉しい。というか、ミランダにとって俺とつきあってるメリットがあるとすれば、そのくらいなものだろ?リラックスして本音をなんでもぶちまけられるっていうさ」

今度はミランダがくすくす笑いだした。もう一回してもいいけれど、何分、そんなことをすればアレンがバイトに遅刻してしまうかもしれない。だから、思い留まった。

「そうねえ。でもそれで言ったら、あんたも少し卑屈なんじゃない?なんでミランダみたいのが俺とつきあってくれるのか云々……もうあれ、やめにしてくれる?そろそろうざったくなってきたから」

「う~ん、なるほど。わかったよ、これからは気をつける」

アレンのほうでも、ミランダにそう言われて気づいた。自分のほうではミランダにそうと頼まれたわけでもないのに、彼女という存在をずっと見上げてばかりいたのだと……。

そしてこの日以降、ミランダは負けがこんできた裁判前の弁護士のような顔をすることはなくなり、かわりに彼女はよく笑うようになった。ミランダはアレンが自分で思っている以上に色々な微妙のわかる男であり、彼がこの時以降ずっと――『可愛い傷つきやすい小さな女の子』として自分を扱ってくれることが何より嬉しかった。

実をいうとミランダは今、アレンほどではないにしても、アルバイトをしてこつこつ貯金しようという目標を立てている。もちろん、先のことはわからない。それでももし、今のままの気持ちがお互い続くとしたら……大学を卒業した頃、もし就職が決まって、そちらでの仕事がある程度順調であったとしたら、同棲することを考えてもいいかもしれない。また、仮にその頃同棲が早かったとしても、家を出るためにはなんにしてもお金が必要になる。ミランダはアレンには内緒で、そんな資金を貯めようと考えていたのだ。

「よう、姉ちゃん!いい脚してんな。他の男どもにあんまり見せびらかすなよ」

本当に偶然、自転車で信号待ちしていた時――同じようにフードデリバリーのオーダー品を配達中のアレンと、ミランダは出会った。もっとも、ミランダの背負っているリュックには『Uber Eats』の文字があり、アレンのそれには『Wolt』の文字があったわけだが。

「このクソ暑いのに、自転車で配達なんてしてんのよ。ホットパンツくらい大目に見てくれなきゃ、どこでだってバイトなんか出来ないわ」

「ま、そりゃそうだな。ただ、遠くから見て随分白くてまぶしい足の女がいるなと思ったら、ミランダだったからびっくりしたってだけさ」

「ばーか!」

ミランダはくすくす笑うと、ミネラルウォーターを飲み、すぐ自転車に付いたフォルダーにしまいこむ。

「そっちのブツは一体何よ?」

「毎度お馴染みエムドナルド・バーガーさまさ。ビッグマック三つにポテトのLサイズがひとつだと。ブツを頂戴しに店に行くたんびに思うぜ。配達するんじゃなくて、俺が食いてえなって」

「わかるわ。こっちは中華料理なんだけど、生春巻にペキンダックだって。昼間っからいいもの食べる人間ってのは、わたしたちが想像するより随分いるものなのね」

「今度、中華街に一緒に食いにいこう。寮の先輩のバイト先で、安くてすごくうまい店があるんだ。中国人の割に、やたら気前のいい店長でさ、苦学生のためにバイト後は必ずなんかしら店の残り物をくれるんだ。で、俺たちもそんなのを少し食べさせてもらってるから、味のほうは保証する」

「本当!?じゃまあ、次のデートを楽しみに、もうちょっとバイトがんばるわ」

「ああ、じゃあな」

アレンもそうだったが、ミランダも恋をしていて幸せだった。だが、ミランダのつきあいが突然悪くなったことで――同じチア部の面々から、彼女は随分評判を落としていたようである。

「ねえっ、これ見てよ。ミランダ、ウーバーイーツだったかウォルトだったかで働いてるんだって!!偶然、パパのリムジンに乗ってた時、信号のところで見かけたの」

ケイティは街中で見かけた、ミランダが自転車に乗っている姿を、その場にいた友人たちに見せた。メンバーのほうは同じチア部のイヴリン・テイラー、ナタリー・クラーク、ナオミ・シモンズといったところである。それぞれ、自分でアルバイトする必要性にかられたことのない、良家の子女たちだった。

「へええ。じゃやっぱり、あの話も本当なわけね?」

「ああ、ミランダ、デニーズでもウェイトレスのバイトしてるとかっていう……あ、GAPかユニクロだったかで店員もしてるって」

「そっちじゃなくて、なんかずんぐりした感じの、パッとしない冴えない男とつきあってるんだって!卒業パーティの時にも一緒に来てた男よ。イヴリン、あんただってあの冴えない男とミランダが踊ってるの見たでしょーが!」

「っていうか、ブレンダンがそっちばっか気にしてカッカしてるもんだから、あたしは彼を宥めるのが大変だったのよ。『あの男が相手じゃそんな長いことないだろうから、きっとまたすぐチャンスは来るわよ』とか、何かそんなふうにね」

「ところがねえ、ミランダなんか結構マジっぽいらしいのよ。あいつと一緒にいる時、ほんとに女の子女の子してるっていうか、なんかすごーく嬉しそうな雰囲気を醸しだしたりしちゃってるわけ。いつもあれだけお高くとまってたミランダがよ!?」

四人はそれぞれ、『ダメだ、こりゃ』といったような様子を見せた。そのあと、話のほうはコニーのことに移り、コニーはコニーで看護学部へ移って、チア部のほうはやめてしまうというのだ。

「えーっ!?まさかとは思うけど、ギルバート・フォードが医学生だからってんじゃないでしょう?」

「そういう部分もあるらしいわよ。もともと、コニーはお母さんが看護師で、そう薦められてたって話。まあ、わたしが思うにはダニエルのことが一番大きそうって思うけど……でも、卒業パーティの時、コニーったらもうギルバートのことしか眼中にないって態度だったじゃない?もしあのコニーの姿を見てなかったら、ダニエルのことなんか気にしないで、これからもチア部に居続けなさいよってしつこく止めてたところよね、わたしたち全員」

コニーが本当にチアをやめてしまうと聞くと、その場にいた全員が落ち込んだ。コニー・レイノルズこそはチア部の太陽にして最後の良心……コニーは彼女たちにとってずっとそのような存在だった。時にチア部の部員たちの間で関係がギスギスする時、コニーこそはその間に立って緩衝材となり、そのあたりのことをうまく調節してくれる天使のような存在だったからだ。

「あ~あ、ほんっとダニエルの奴、馬鹿じゃないの」

失恋して落ち込んでいた時、コニーが全力で慰めてくれたことを思いだし、イヴリンは溜息を着いた。

「そうよう。で、一時他のブロンド美人にちょっと目がいったけど、コニーがギルバートとダンスしてるとこ見たら気違いみたいになったってわけでしょう?でもコニーはよりを戻す気ないわよ、絶対。看護部に学部変更するとなったら尚更だわ」

「でも、ある意味わたし、コニーが羨ましいかも」

彼女たちはスターバックスに集い、こんなおしゃべりに興じていたのだが、ナタリーはキャラメル・マキアートを飲みながら言った。

「だって、わたしなんて今はマークとつきあってるけど……彼、来年には一年先に卒業でしょ?そしたらやっぱり、先のことなんてわかんないもの。ラインバッカーとして、ドラフトで何位指名になるかわかんないけど、たとえばノースランドを拠点にしてるノースベア―ズと契約したとするわよね?そしたら一年の間離ればなれだもの。で、ある時言われるわけよ。『ごめん、こっちで好きな女が出来たんだ』みたいに。ある意味、コニーに起きたことは、わたしたちの問題でもあるわ」

ケイティはワイドレシーバーのエドウィン・レヴィンと、ナオミはタイトエンドのルーカス・ネルソンと交際している。ゆえに、ドラフト後に自分たちの関係がどう変化するかというのは――正直、その時になってみなければわからないことだった。彼女たちの夢は、より良い条件でプロリーグと契約を交わした彼らにプロポーズされ、結婚するということだったが、事はそううまく運ばないだろうとわかっている。何故なら彼らは物凄くモテるし、大学時代の交際相手と劇的な展開によってゴールインした数というのは、チア部の歴史でもそう多くはなかったからである(また、大学のスタジアムで仲間たちの協力の元、感動的なプロポーズをしたにも関わらずその後離婚したというカップルもいる)。

「そうよねえ」

ケイティはほとんどある種の信仰にも近いくらい、ミランダはあのずんぐり男ではなくブレンダンとつきあうべきだと思っていたが、そうとは限らないのかもしれないと、この時初めて思った。

「わたし、看護師なんて死んでもイヤだけど、コニーのガッツには感心するわ。何分、そっちの実習や何かで忙しくなったら、チア部の練習に参加できないっていうのが退部の理由ですものね。そうだわ!コニーが退部しちゃうのはすごく寂しいけど、せめてわたしたちでちょっとしたパーティを開くことにしましょうよ」

「それ、いいわね!そのためにうちの郊外の別荘貸すわ。夏休みの終わり頃にでも……みんなで一度、パーッと騒ぎましょうよ」

――こうして、チア部のみんなに秘密裏にパーティを画策されたコニーは、ユトレイシア郊外にあるイヴリンの父所有の別荘へ行った時……次々とサプライズが用意された誕生パーティの主人公のようにもてなされ、最後には感動のあまり、嬉し涙を流してしまうほどだったのである。

>>続く。