2週間ほどブログをお休みしました。

理由はPC移行に、手間暇がかかったためで、メール、膨大な写真データ、音楽データなど、転送ツールを使ってもなかなかスムーズにいかず、トラブル対策に時間を取られました。

一息ついたところで、一昨日は久しぶりにトーハクに行き、特別展「書聖王羲之 」を見てきました。 平日なのに人の多さにびっくり。

そして、東洋館で一部の展示替えがあったのを写真に収め、2時間ほどでトーハクを後にして、パナソニックミュージアムで開催されている「日本の民家 1955年」を

見てきました。 二川幸夫の建築写真の原点となったものです。 見応えがありましたが会場内は撮影禁止のため、紹介ができるかどうか微妙。

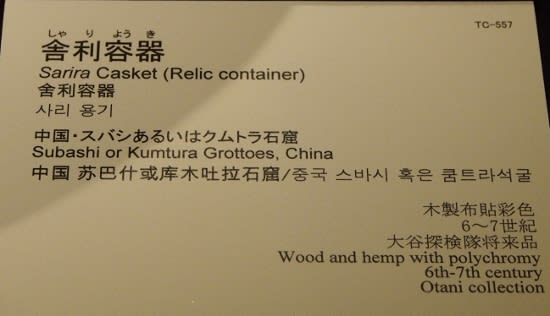

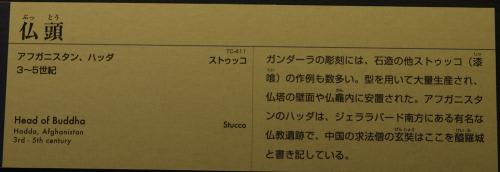

で今回は、東洋館で撮りだめしていたものと、一昨日撮ったものをあわせて西域の美術を紹介します。 最初は、タイトルキャプションにでている舎利容器です。

キャプションにある将来品という言葉は調べると、’持ってきたもの’という意味。 使わない言葉ですね。

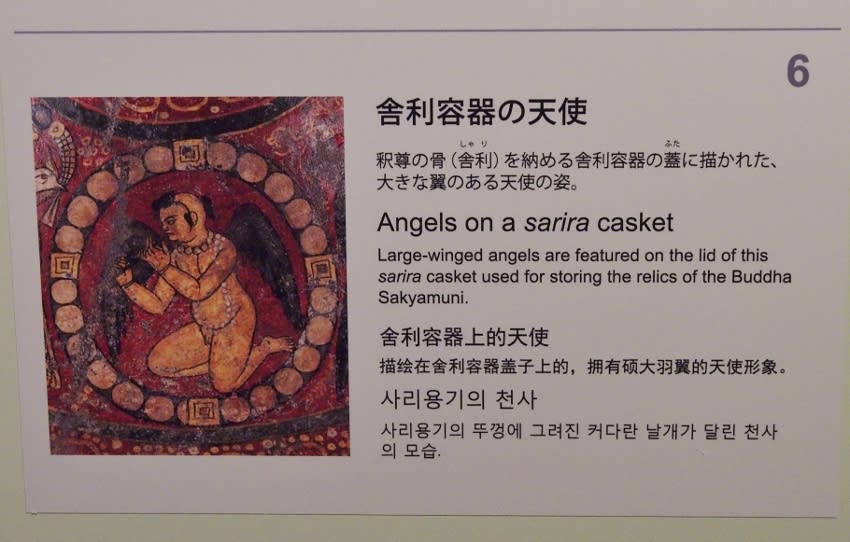

説明はさておき、作品の彩色、デザインは素晴らしい。

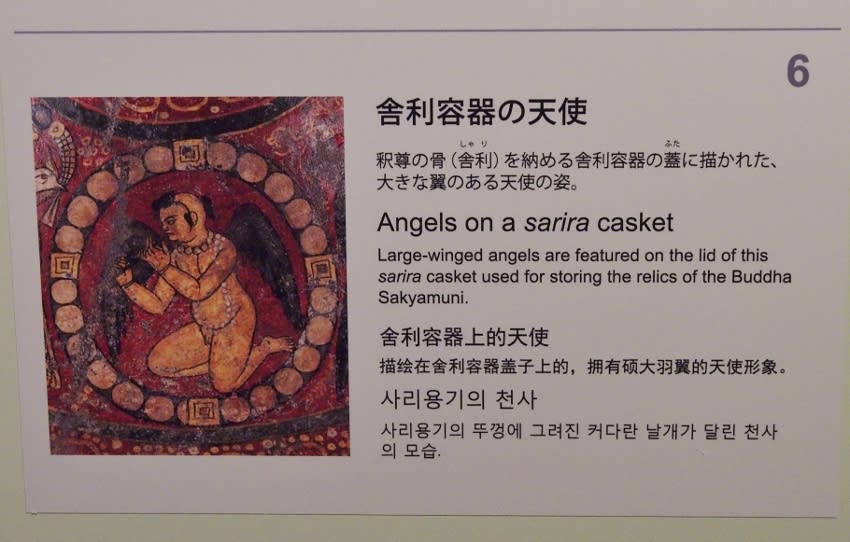

右側の羽根をつけた天使の像、仏教と天使?

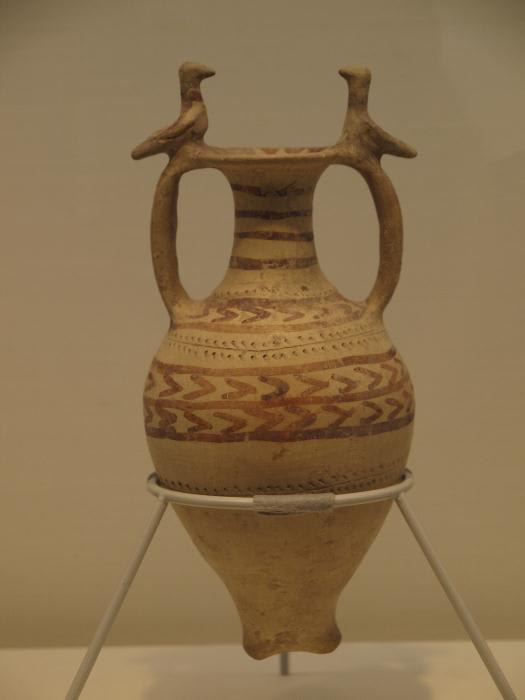

伎楽の図が多いのと、鳥が多く描かれている。 以前、西域では鳥は聖なるものとして扱われると聞いたことがある。

詳しい説明を、トーハクのWebサイトから引用させていただきます。

木製布貼彩色 スバシ遺跡出土 高31.0 径38.0 6-7世紀

轆轤(ろくろ)で成形した蓋と身に麻布を貼り,下地を整えて彩色した大型の舎利容器で,ストゥーパ(仏塔)内部から発掘されたものと考えられる。蓋には樹枝などをくわえる双鳥と,箜篌(くご)や五弦琵琶などを演奏する有翼裸形の奏楽天使を内部に描くメダイヨンが交互に配される。身の側面には人面・獣面をかぶって踊る舞人や堅笛・角笛などを演奏している楽人ら計21人からなる行列が左方向に進むように描かれている。蓋頂部の鉄製環と身側面を貫通する4つの穴を利用して蓋を固定していたと考えられる。隋唐時代の宮廷伎楽の一つであった亀茲楽のありさまを偲ばせる,西域美術を代表する名品である。

この舎利容器は、2011年1月18日~3月6日まで開催された特別展「仏教伝来の道 平山郁夫と文化財保護」で見て、感動した記憶があり、今回、再び見ることができ、非常に嬉しく思いました。

一昨日の2月26日に行ったときには、展示されていなかったので、次回の展示まで当分みることはできないのが残念ですが、東洋館の至宝として誇れるものだと思います。