秋田蘭画って、 まったく知りませんでした。

そのため、「秋田蘭画展」プレミアムトークの参加案内をいただいたとき

申し込みをためらったのですが、こんな時は、積極的に参加した方が良い

と、経験からの後押しで応募して当選。

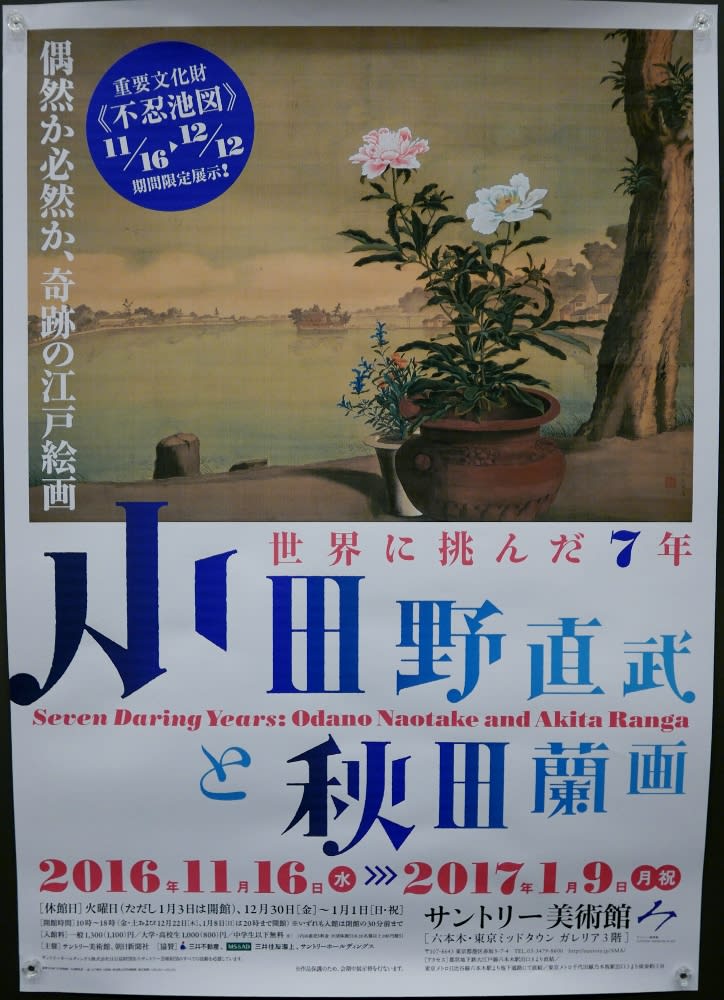

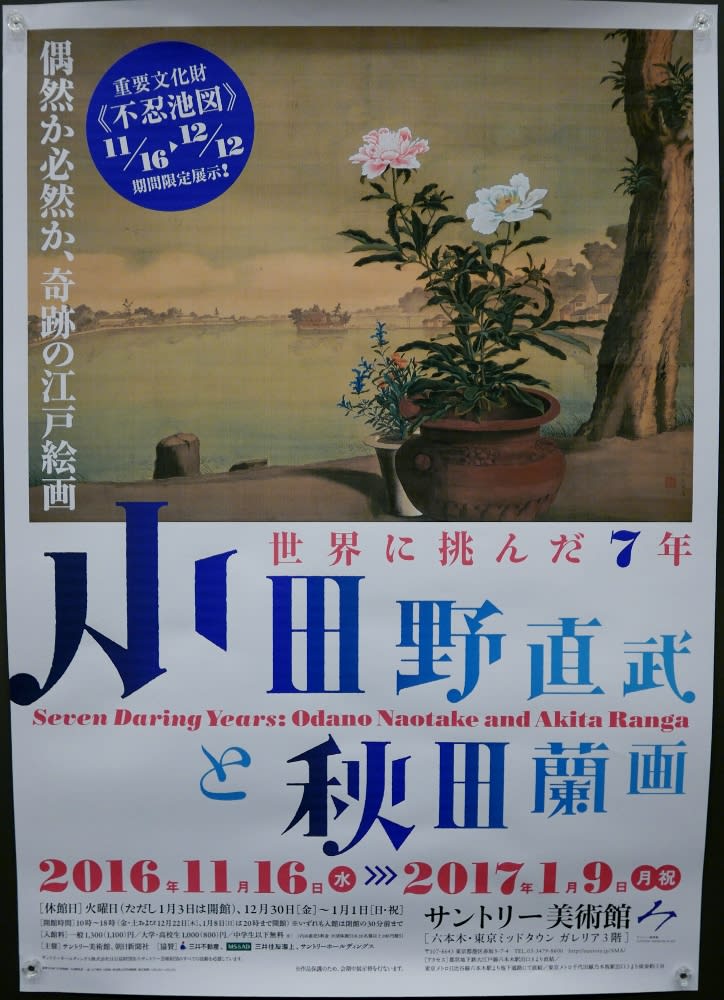

当日、会場に貼ってあったポスター

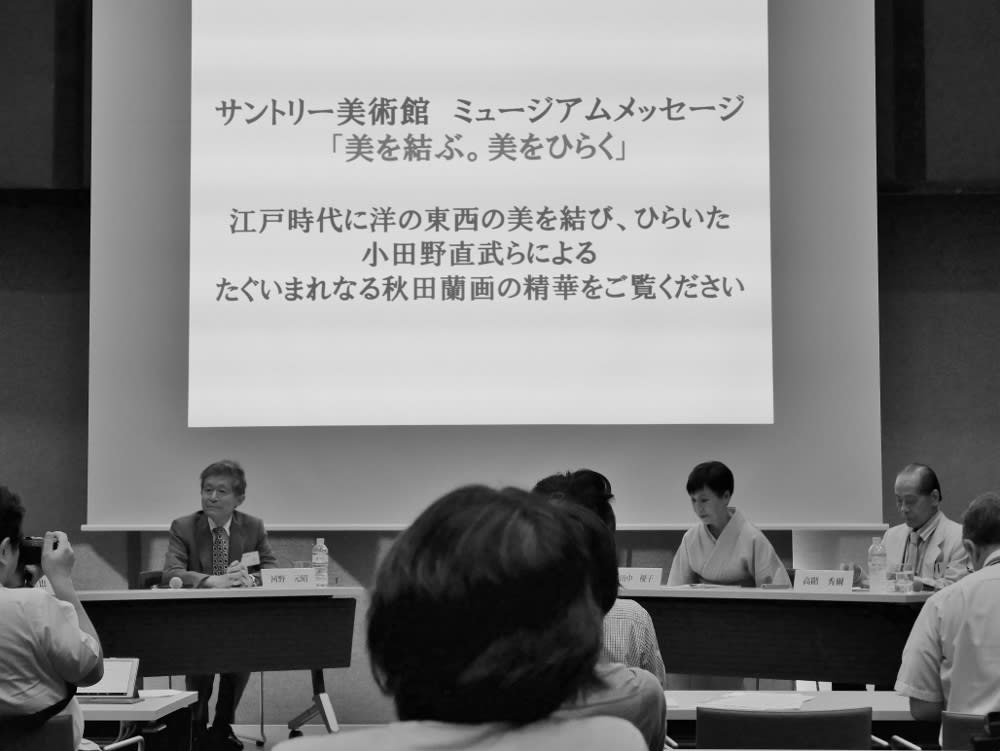

プレミアムトーク概要は次の通りでした。

●日時 2016年8月26日(金)15:00~17:00

●会場:サントリー美術館 6階ホール

●内容: 「秋田蘭画の魅力」

秋田蘭画に造詣の深い 3 名により、謎の多い秋田蘭画の魅力と展覧会の見どころを紹介。

●登壇者:高階秀爾氏(美術史家、大原美術館館長、公益財団法人西洋美術振興財団理事長)

河野元昭氏(京都美術工芸大学学長、静嘉堂文庫美術館館長、秋田県立近代美術館名誉館長)

田中優子氏(法政大学総長)

進 行 役:石田佳也(サントリー美術館学芸部長)、展覧会説明:内田洸(サントリー美術館学芸員、本展企画担当)

無知の秋田蘭画について、錚々たる先生方のトークセッション、さぞ難しく、専門的な話しになるのかなと、腰が引け

気味でしたが、いやいや面白いこと!

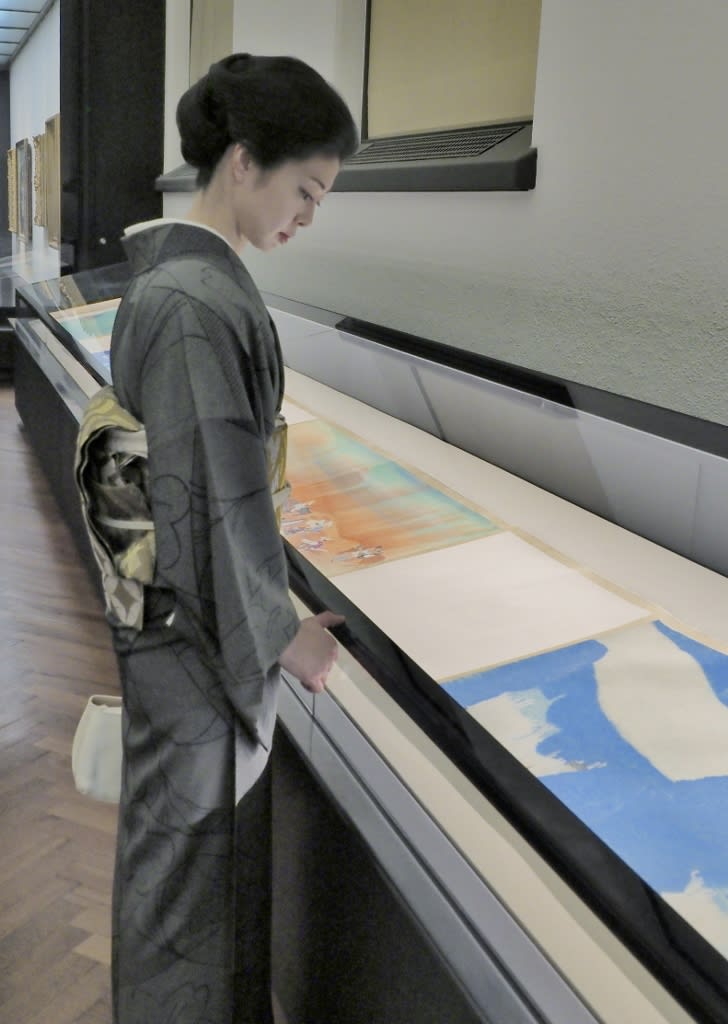

最初に、登壇者の紹介。(写真はトーク終了後の記念撮影)

右から、高階秀爾氏、田中優子氏、河野元昭氏

この御三名の方々は、サントリー美術館の企画委員もされていて、秋田蘭画もこの先生方のプッシュで

実現したとか。

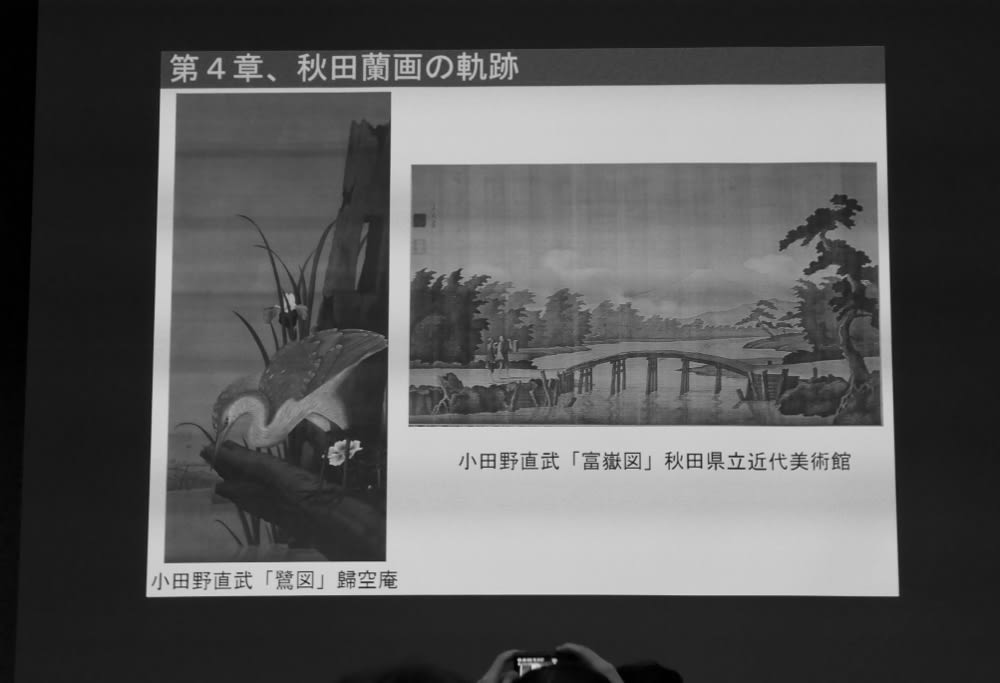

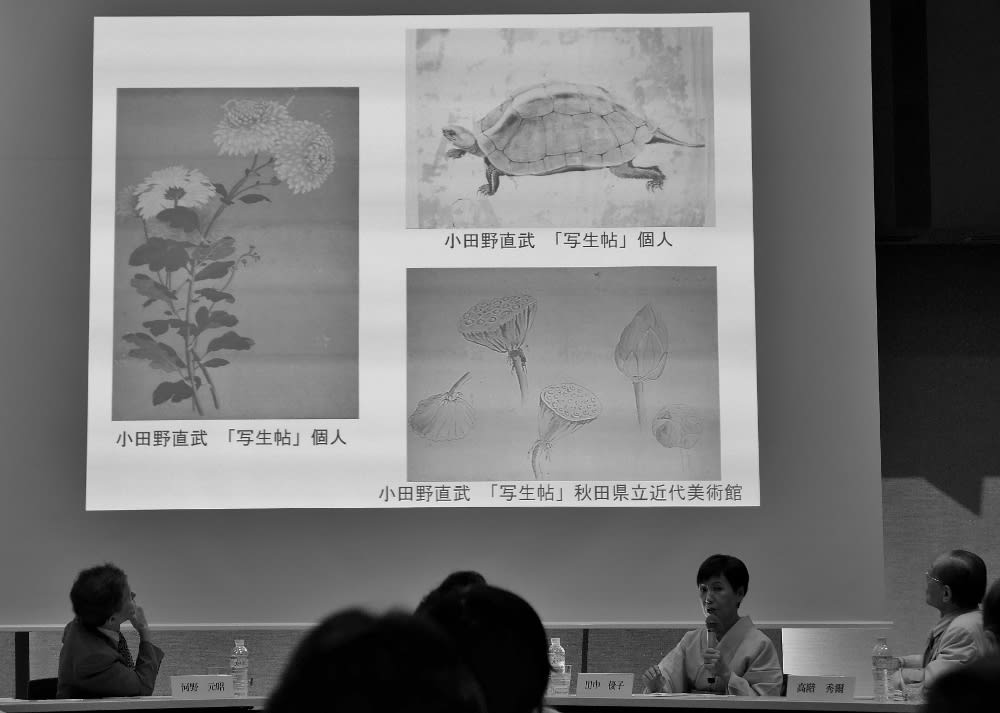

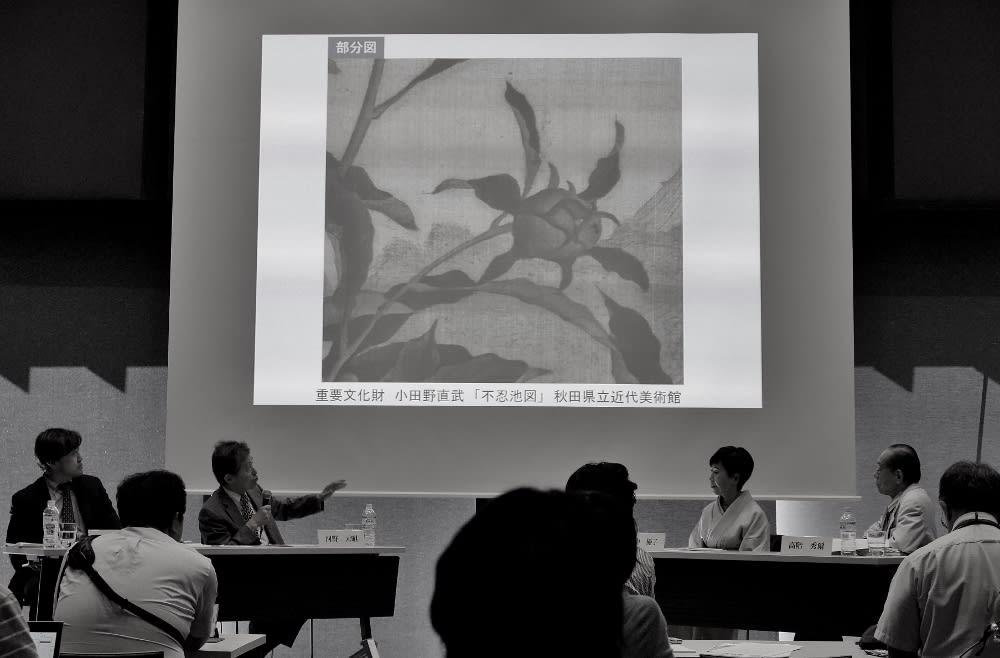

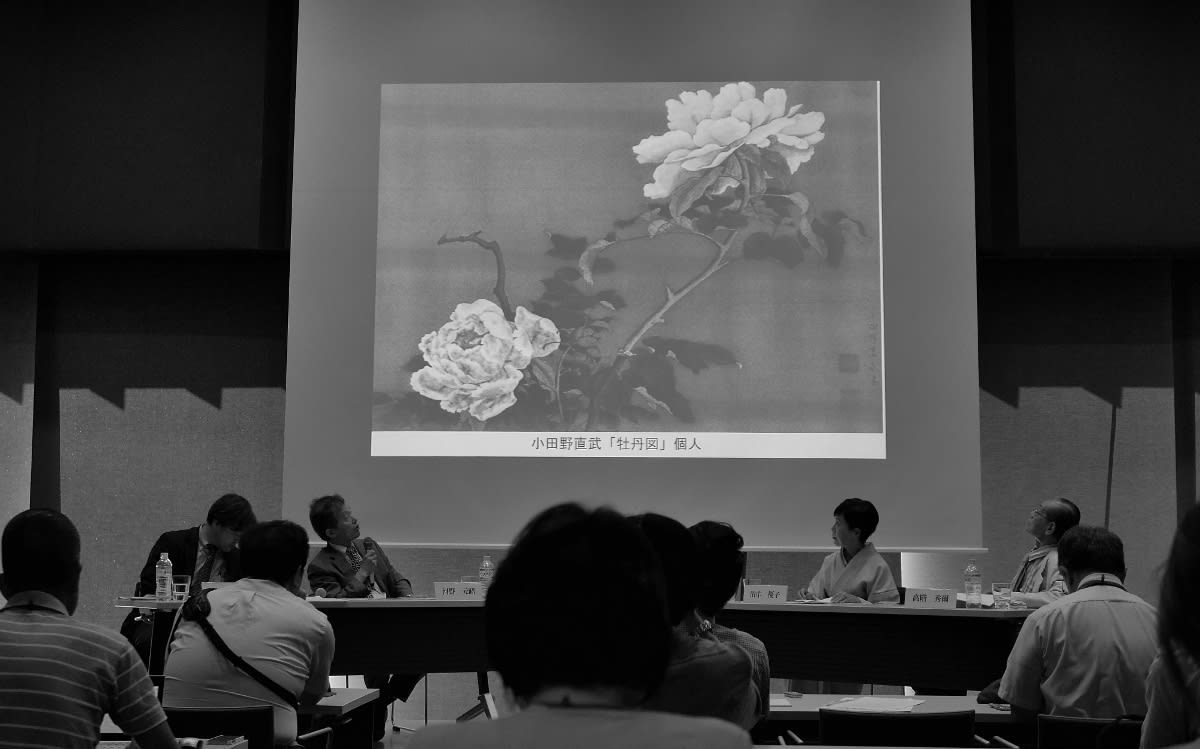

最初にお詫びです。 当日はサブカメラで撮りましたが、下の写真のように説明スライドに

縞模様が顕れ見苦しいので、白黒に変えました。

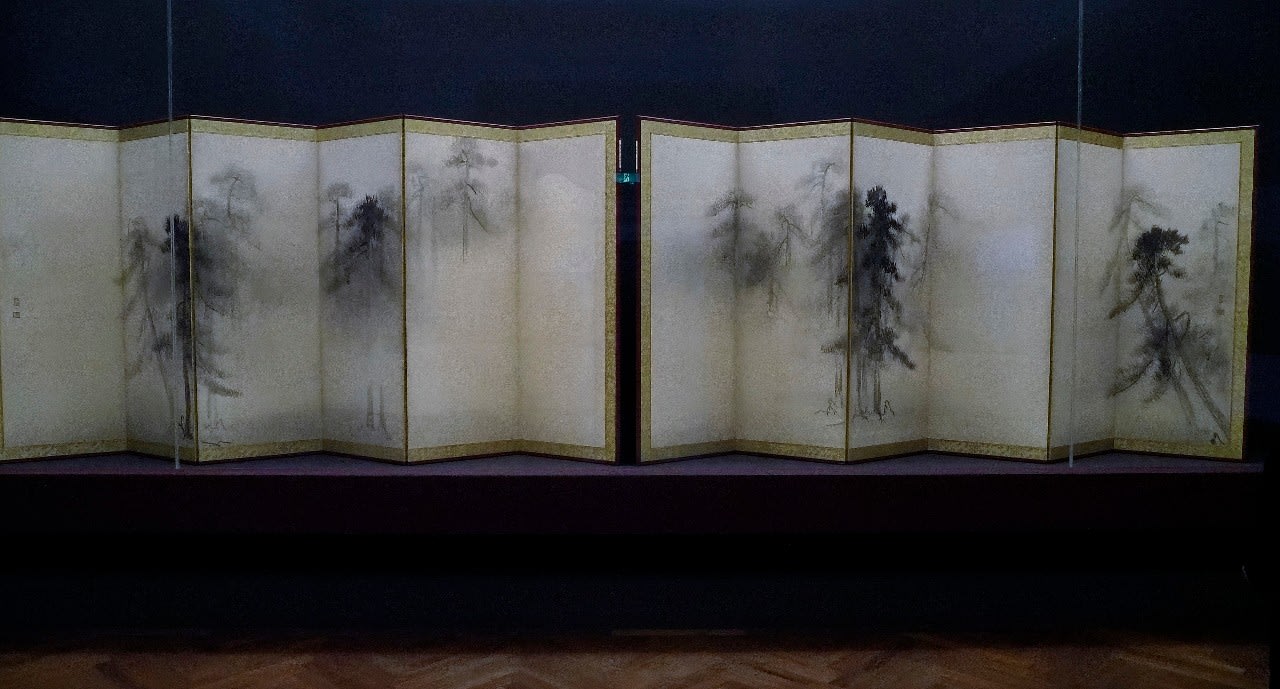

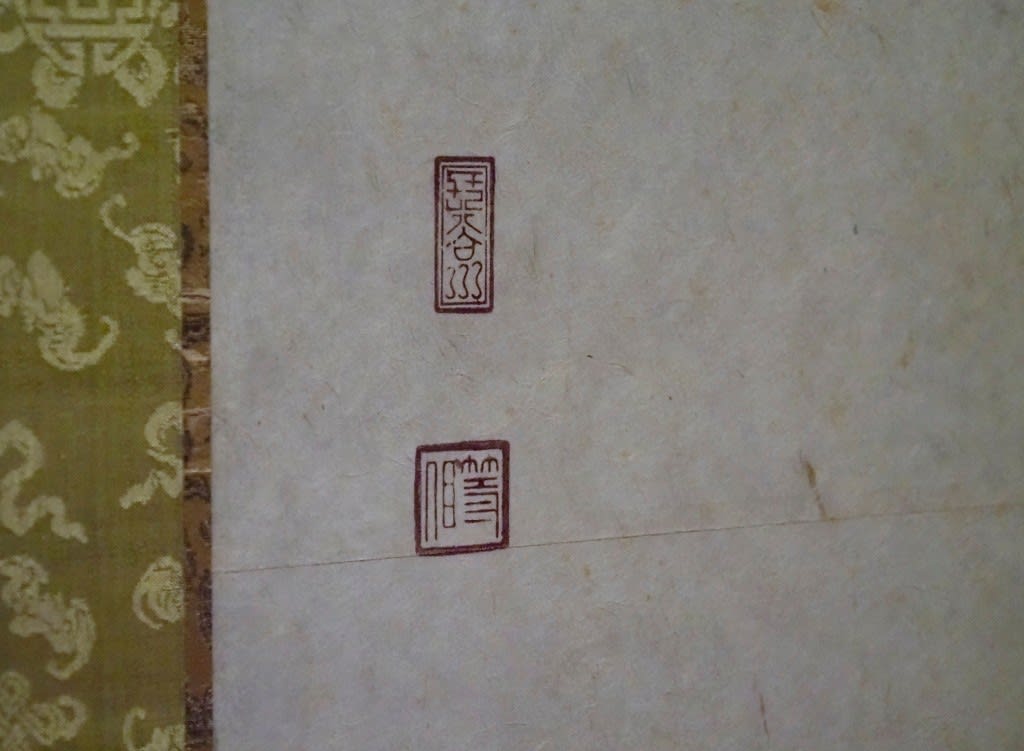

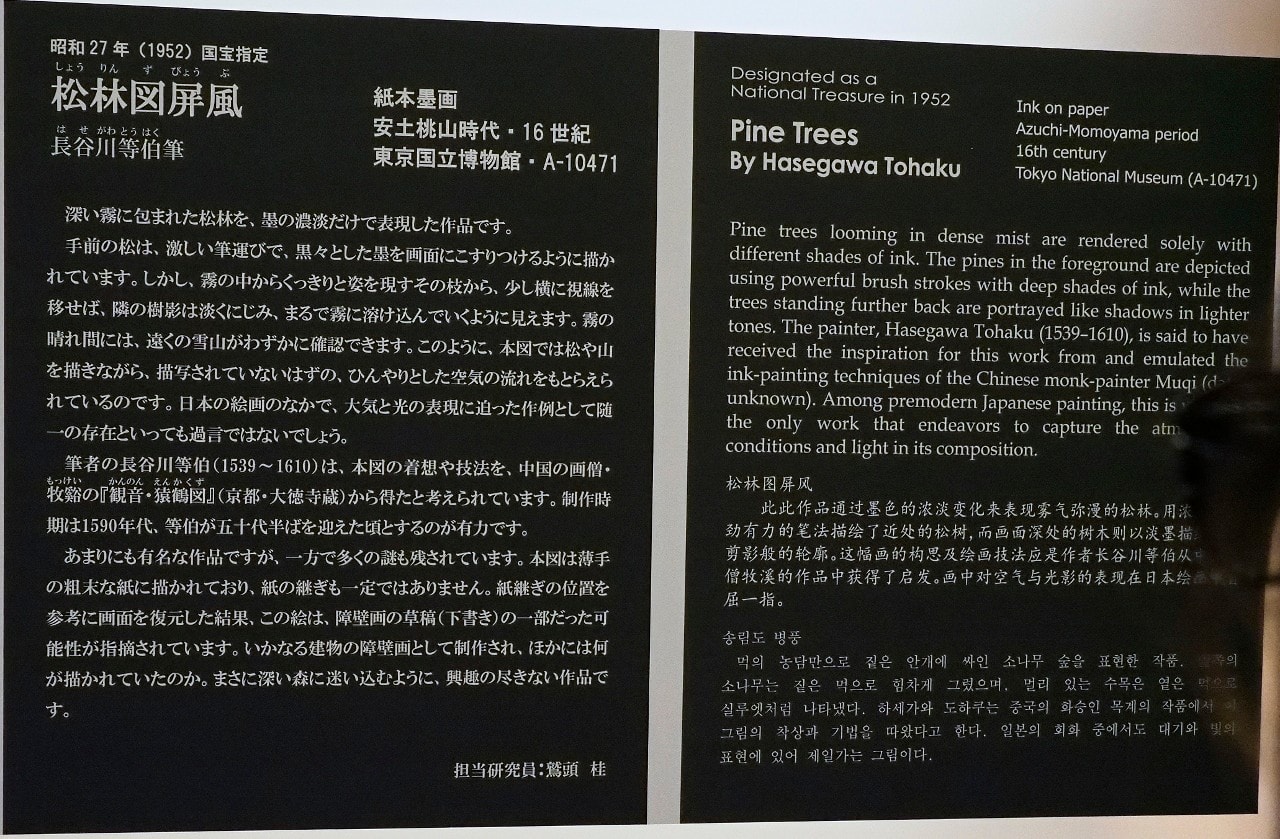

秋田蘭画の主役は小田野直武。

秋田、角館の生まれ・・・(角館は、私が22歳の頃、冬の旅をしたところで懐かしい)

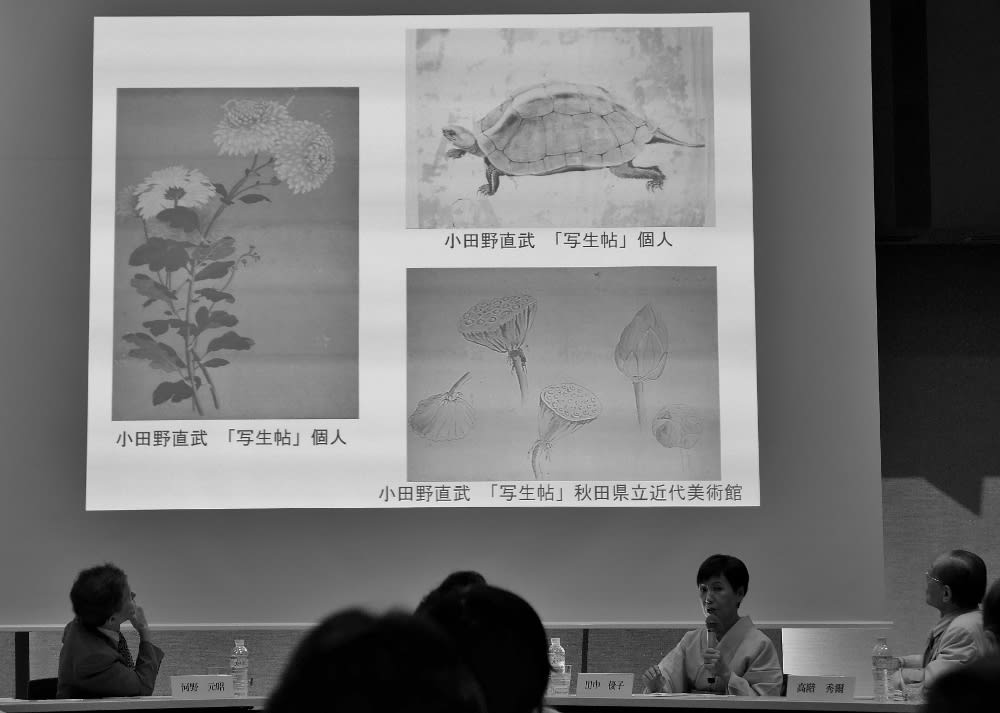

小田野直武は、若い頃より画才を発揮して、絵馬などが残っています。

当時の秋田藩主、佐竹曙山や、角館城代の佐竹義躬も、直武と同年代で、秋田蘭画のコア

となる人たちです。

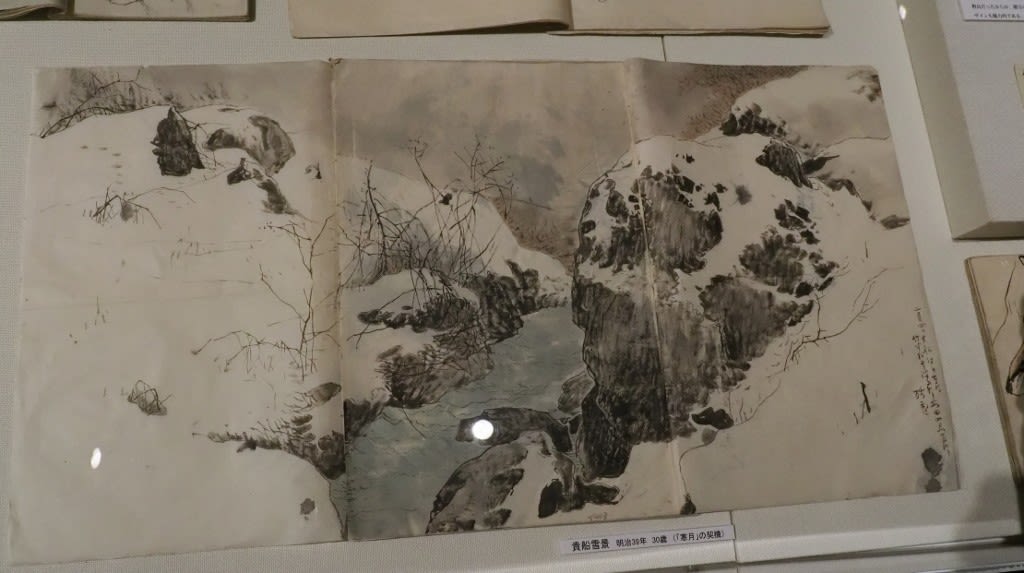

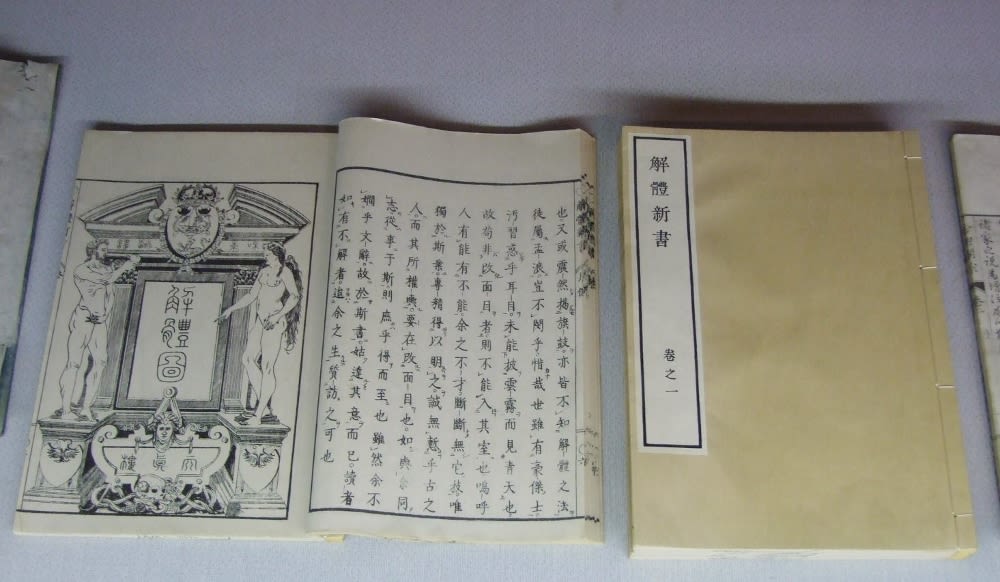

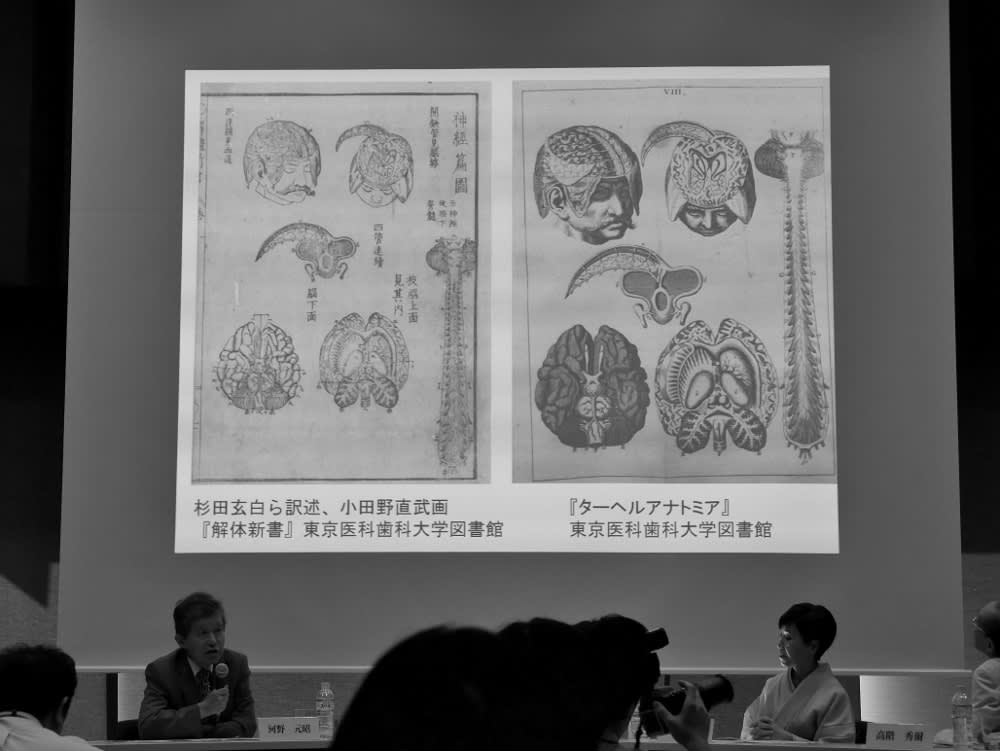

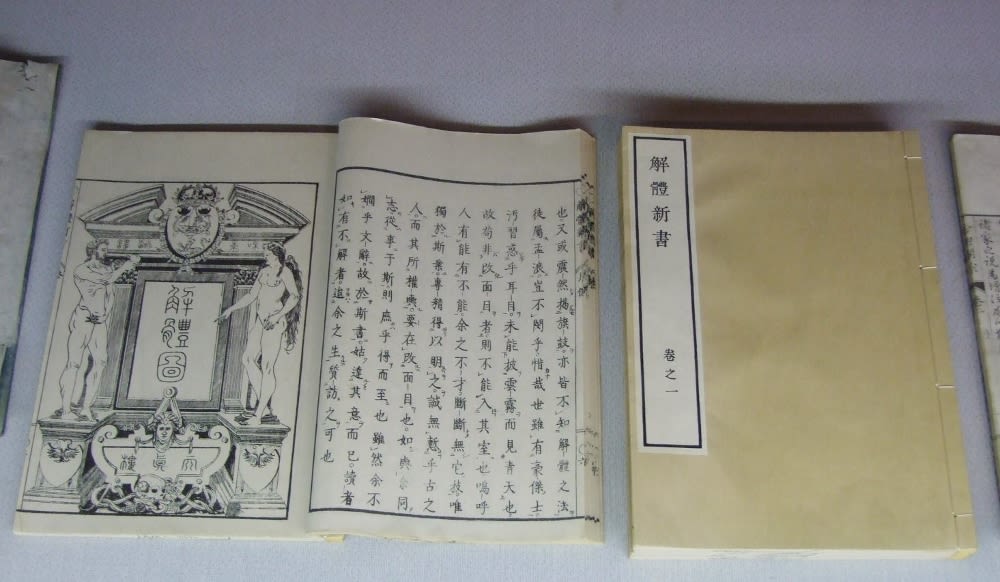

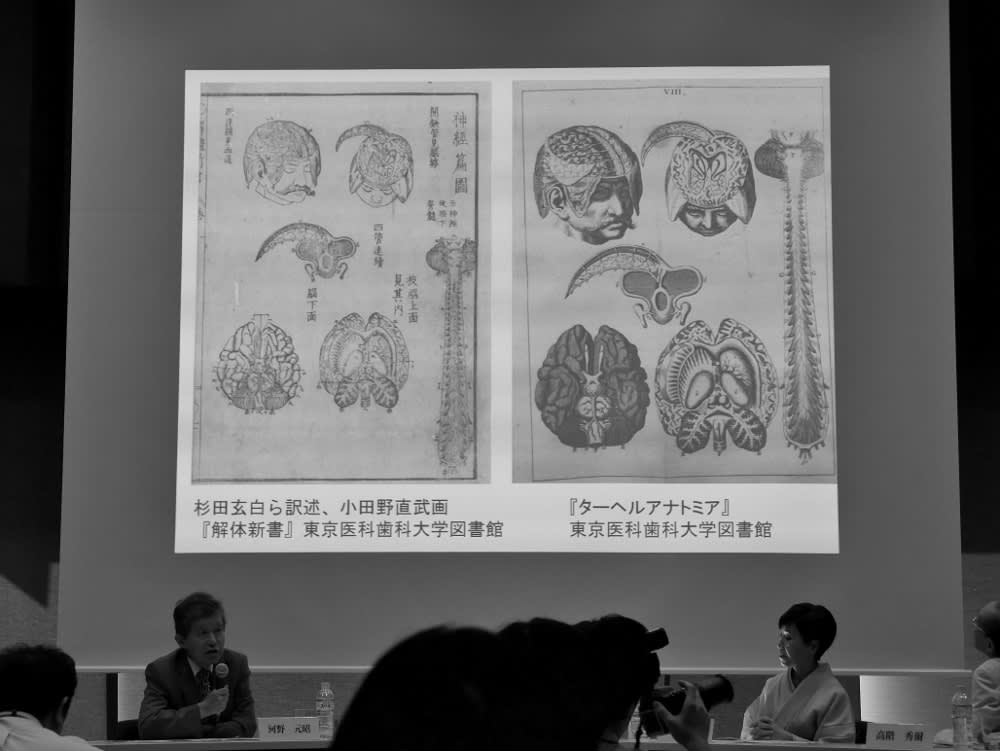

秋田蘭画は知らなくとも、解体新書は知っています。 この挿絵を描いたのが小田野直武。

安永2年(1773)7月に、本草学や戯作などで高名な平賀源内が、鉱山開発で秋田に招かれたのがターニングポイント。

3か月ほどで、源内は江戸に戻るのですが、小田野直武は藩主・佐竹曙山から銅山関係の調査役を命じられ、同年12月に

江戸に派遣され、源内宅に住み込み。

そこで、源内の多才な人脈と交友を持ち、「解体新書」の挿絵作者として抜擢される。

このとき、西洋の「遠近法」や「陰影法」をマスター

一方、享保16年(1731)に長崎に来航した中国人画家・沈南蘋(しんなんびん)の写実的で華麗な画風が

全国に伝播し「南蘋派」として流行していました。

当時、江戸では、南蘋風花鳥画を広めた宋紫石がいて、直武も様々な技法を学んだと思われます。

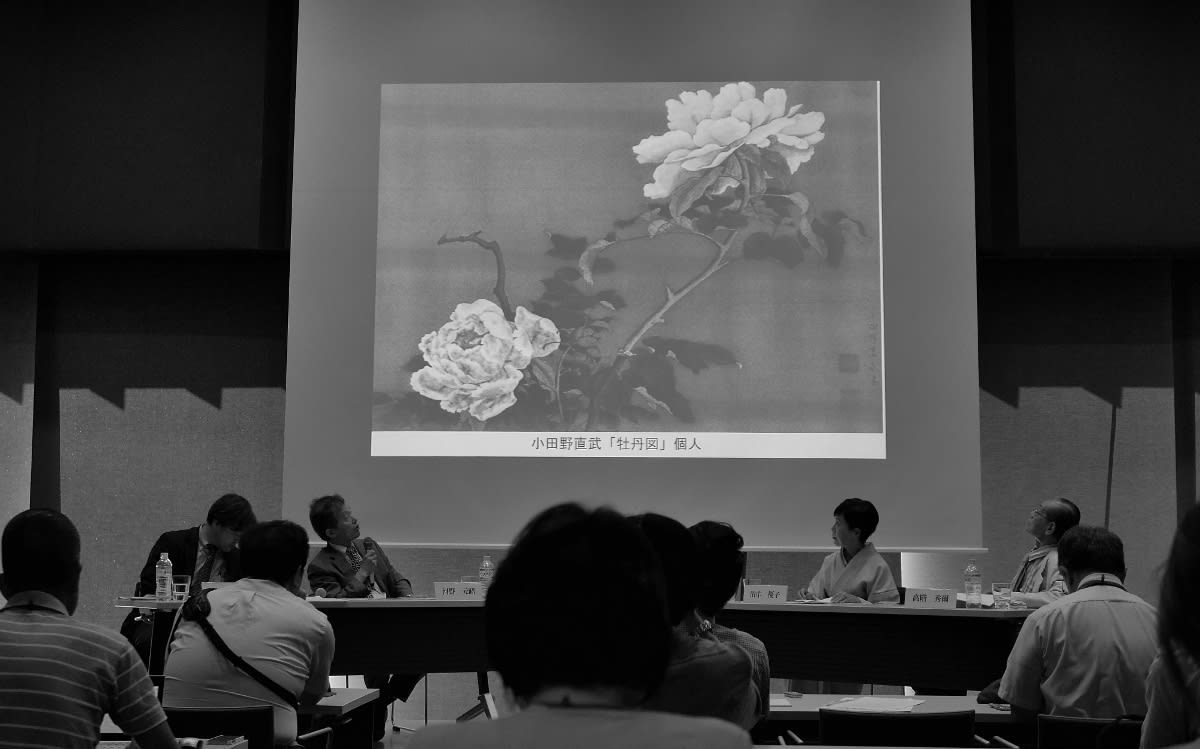

こうして、小田野直武のなかで、従来の日本画、西洋画、南蘋風絵画が混然一体となった秋田蘭画が生まれた。

この児童愛犬図も独特ですね。 30代女性に見える、左の女子児童など、ケチをつければ一杯あるのですが

従来の日本絵画にはない、面白さが魅力です。

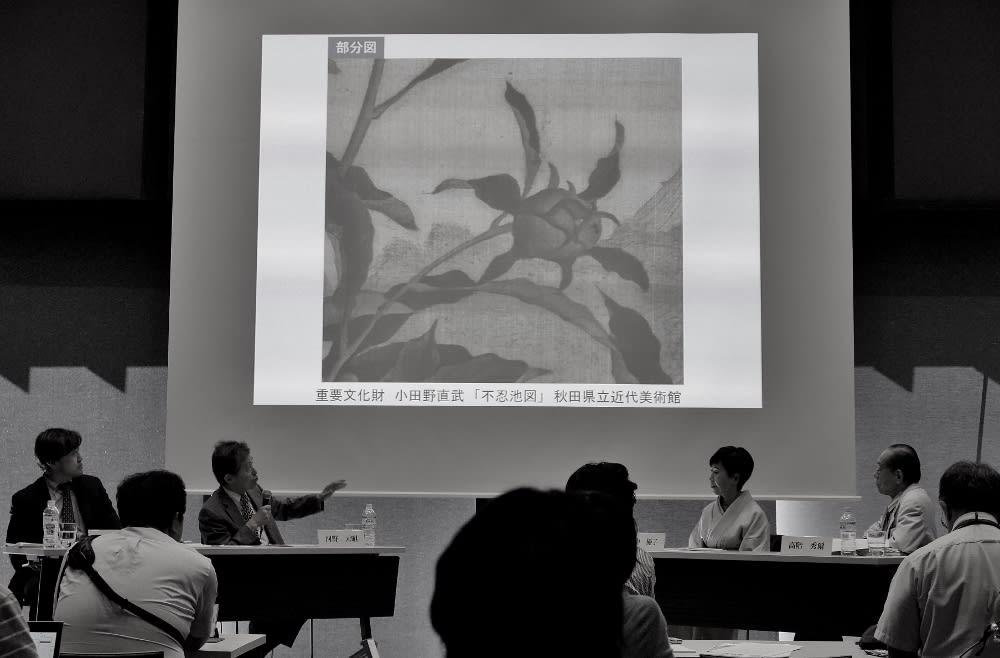

上図の右側、下部の部分アップ。 細密な花鳥、薄い遠景、枝葉の遠近と陰影・・・・確かに新しい画が誕生している。

小田野直武は、安永6年(1777)に一時、秋田に帰国し、翌年に藩主・佐竹曙山と再び江戸に上る。

この間に、秋田藩内に蘭画の技法が伝わったようです。

藩主・佐竹曙山も幼少より画才で鳴らしており、蘭画の影響を受けた作品を残している。

直武の絵よりも、クールな感じを受けます。

舶載のプルーシャンブルーを用いた青空の色彩も特徴。 後の北斎や広重にも影響を与えている。

安永8年(1779)、直武は秋田藩より突然、謹慎を命じられ帰郷。

同じ頃、平賀源内が人を殺めた咎で捕まり獄死。 そして安永9年(1780)5月、直武は数え年32歳で亡くなる。

直武の謹慎の理由や死因は謎のまま。 また、佐竹曙山もその5年後に亡くなり、主要な人物がいなくなって秋田蘭画の火が消える。

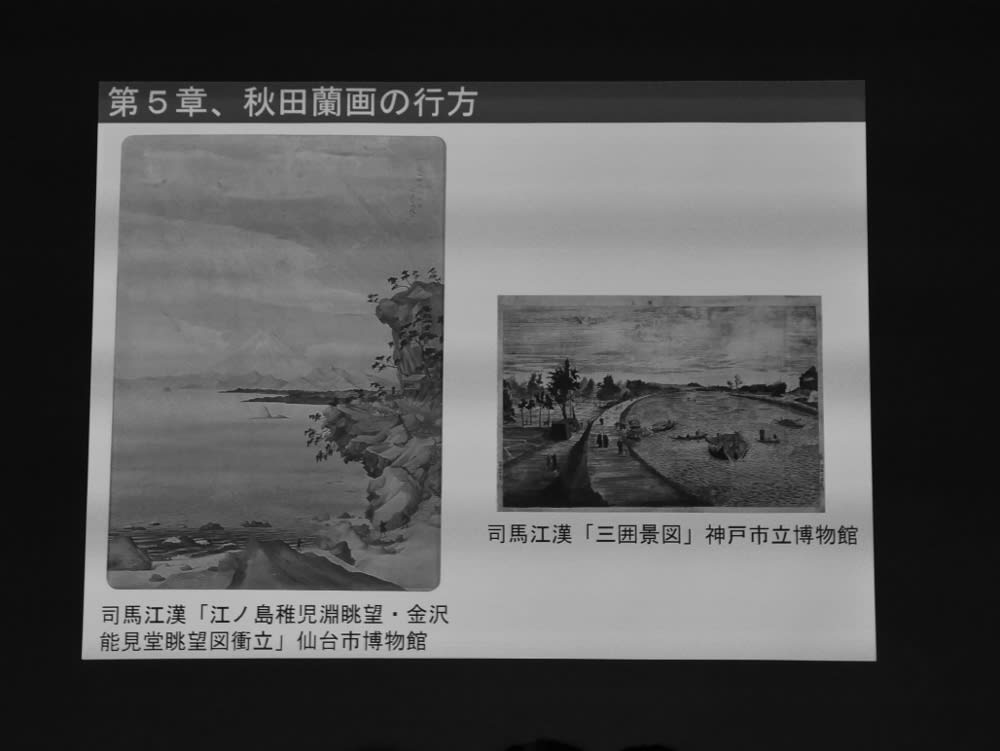

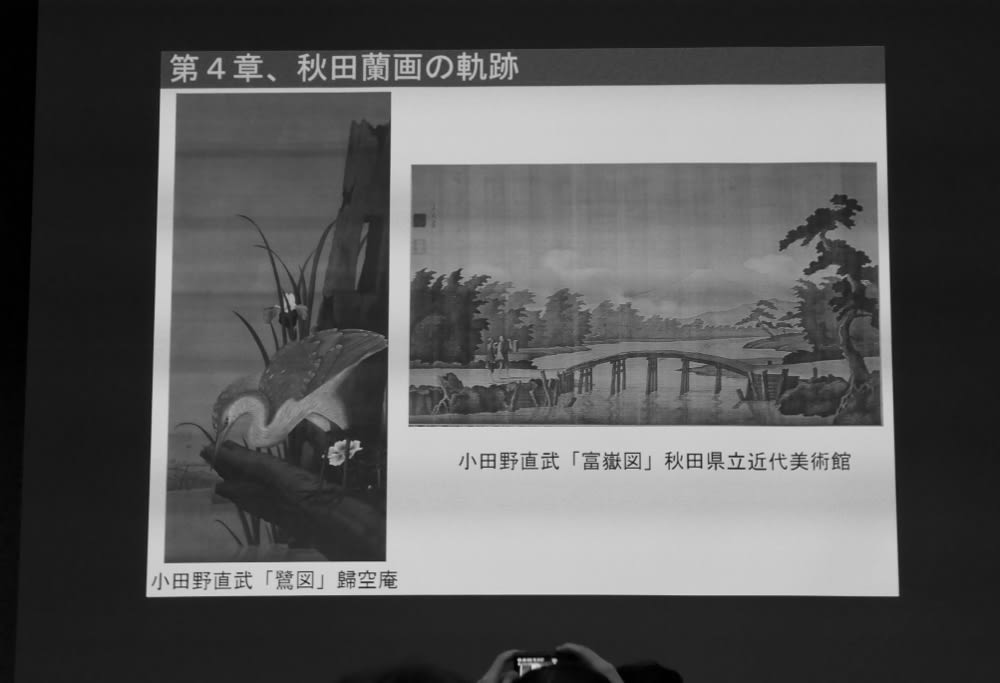

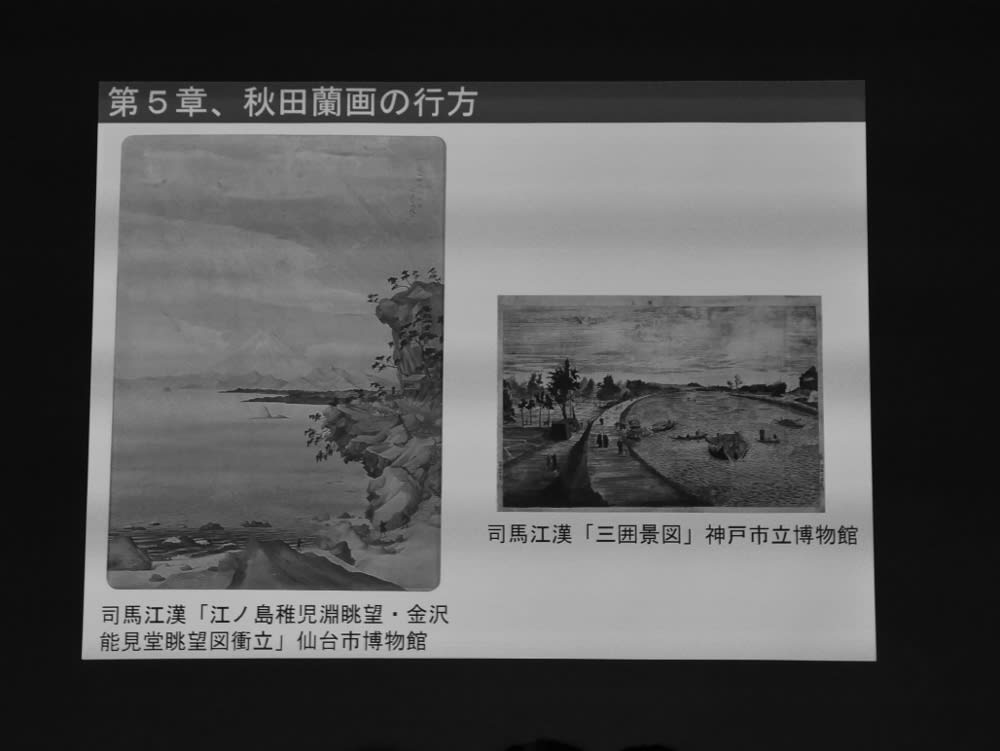

ただ、直武に学んだとされる司馬江漢が、更に銅版画や油彩画を用いて、新たなジャンルを切り開いていき、命脈は繋がった。

以上までが、展覧会の構成に沿った解説でした。

これからが、パネラーによるトークで、トップは高階秀爾氏。

当時のオランダは共和国で(王侯貴族はいない)商業が中心、東インド会社などから長崎を通じ、その文化が日本に入ってきた。

絵画はフランドル絵画と呼ばれ風景画や静物画が発達し、他の西洋諸国のような宗教画は少なかった。 また、1770年代に

大百科辞典ができ、知識を学ぶツールも揃い、日本に馴染みやすかったことが要因で、蘭学がブームとなり、江戸でもそうした

文化が沸騰した。

二番目は田中優子氏、毎日新聞のコラム「江戸から見れば」を読んでおり、江戸文化に詳しい方で、法政大学の総長。

多才な平賀源内、秋田に行った理由など解説されていました。 源内は殖産興業の思いがあり、時の老中・田沼意次も気に入っていたとされます。

直武と源内が会ったという伝承が角館にあるが、どうも怪しく、藩主・佐竹曙山が銅山開発の名目で、蘭画を吸収するため直武を派遣した説が有力。

田中先生、もう一つの説、源内はゲイで、若い直武を気に入った・・・・というのもチラッといわれました。 確かに調べると、源内は、武士や

僧侶などで一般的だった衆道でも有名で、高級男娼茶屋の江戸案内本もつくっている。 源内47歳、直武23歳・・・・ウーンあるかも

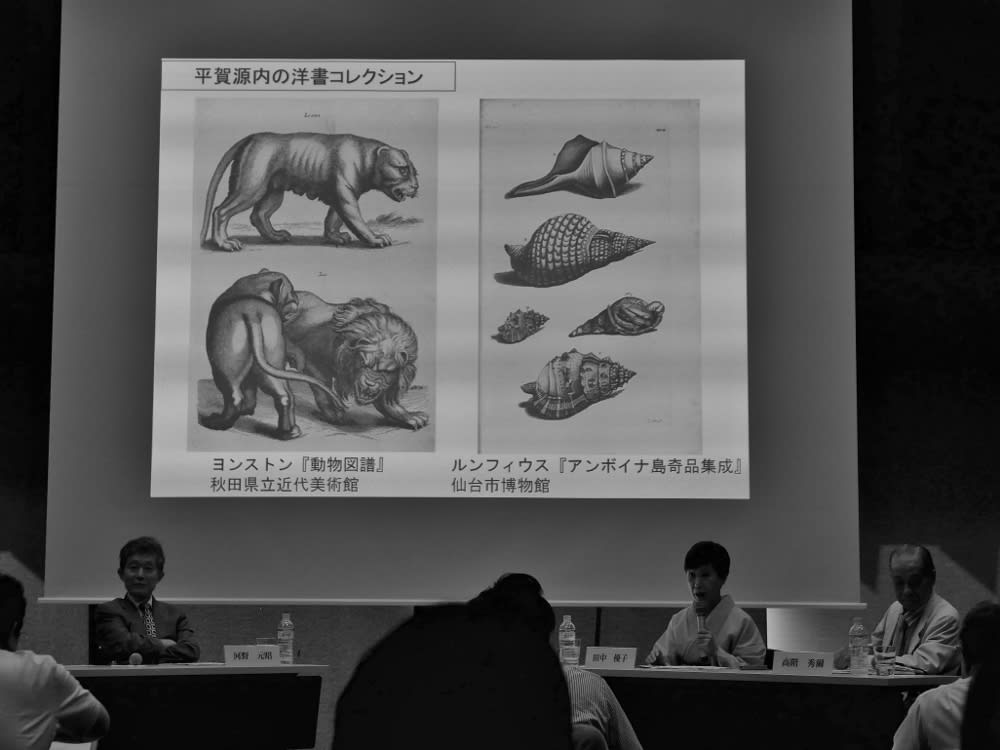

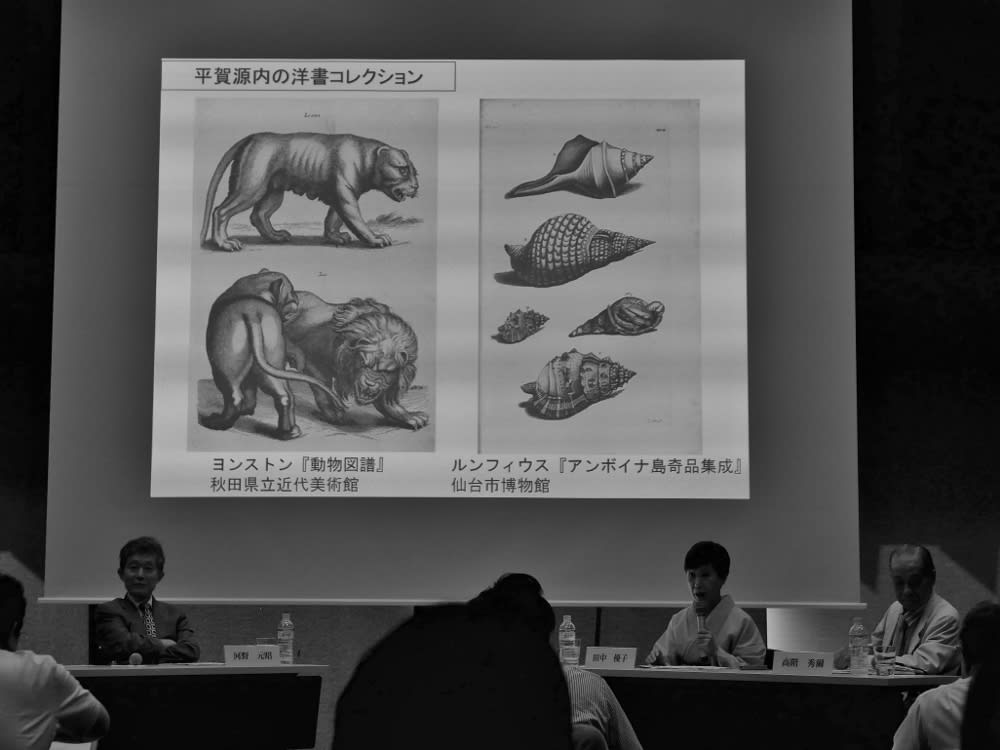

源内は画才はないものの、洋書のコレクションが凄く、その中の挿絵などから、直武は西洋画法を学んだ。

この絵の円窓も西洋画にはないものとか。

次に、河野元昭氏。 解体新書の挿絵で、原著との比較を示し、銅版画の絵を木版画でつくった技術の高さを指摘。

この後は、司会者から各パネラーにQ&A

最後に、メインヴィジュアルである直武の「不忍池図」について

田中先生「以前、NHKの日曜美術館で、この絵の鉢の土の見え方はおかしいという指摘があった」 ・・・ 確かに

高階先生「日本の絵画では、複数視点のものは珍しいことではない」 ・・・ウーンそういえば

絵も大きいものらしく、実物を見たくなります。

細かいですが、花の蕾部分に蟻が描かれています。

1時間半のプレミアムトークも終わりに。

記念撮影。 参加者はプレスの方と、ブロガー、カメラをみるとわかります。

ぐっと身近になった秋田蘭画、三人の先生方も満足の笑みでした。