2月8,9日に立川断層トレンチの一般公開があるとの新聞情報で、9日に朝一番で行ってきました。

あとで調べると、7日の夜7時のNHKニュースでも詳しく取り上げられていました。 その関係でしょうか、見学者が多くて驚きました。

午前10時開門で、広大な旧日産武蔵村山工場の跡地に入りました。 中央部の土盛りをした箇所がトレンチ現場です。

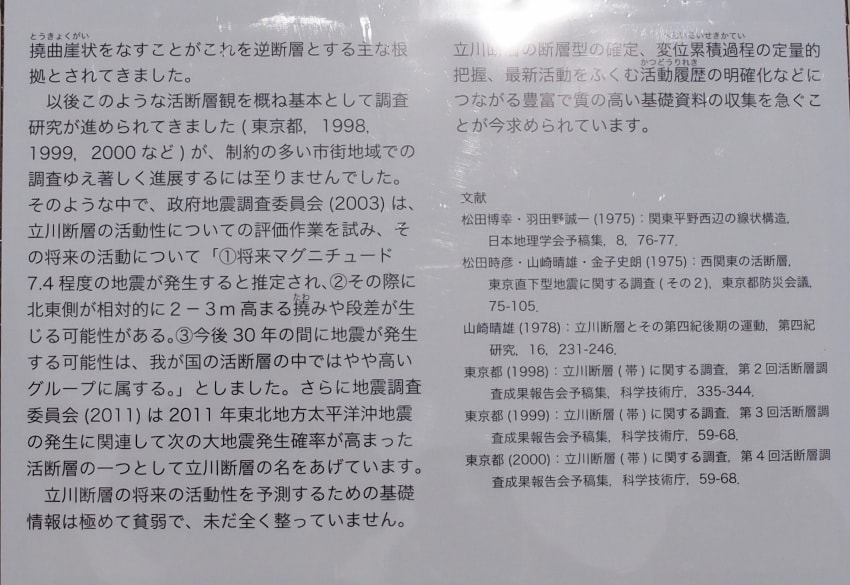

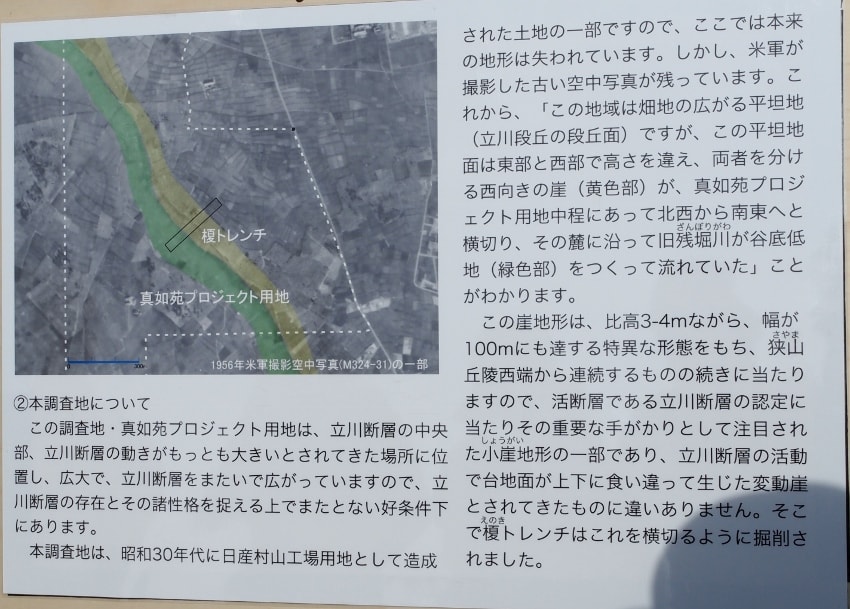

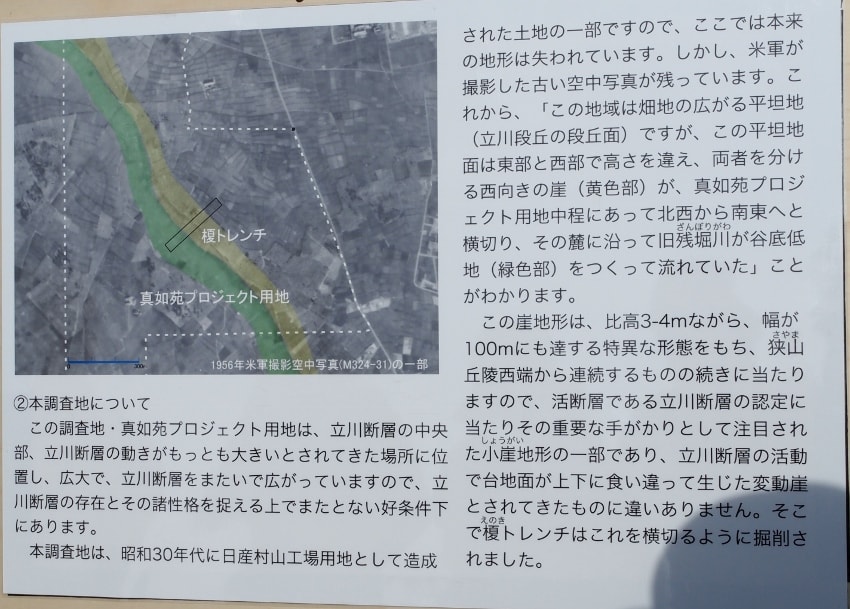

説明板 に ①立川断層の概要 ②本調査地について ③榎トレンチの特徴 が記載されていました。

今から57年前の1956年に米軍が撮った写真。 日産(当時は合併前のプリンス自動車)が村山に工場を建設着手するのが1961年、翌62年10月には完成している。

土盛りの中央部に見学用の切通があり、そこまで歩きます。 土盛りの先に富士山が見えるのですが写真では分かりずらいですね。

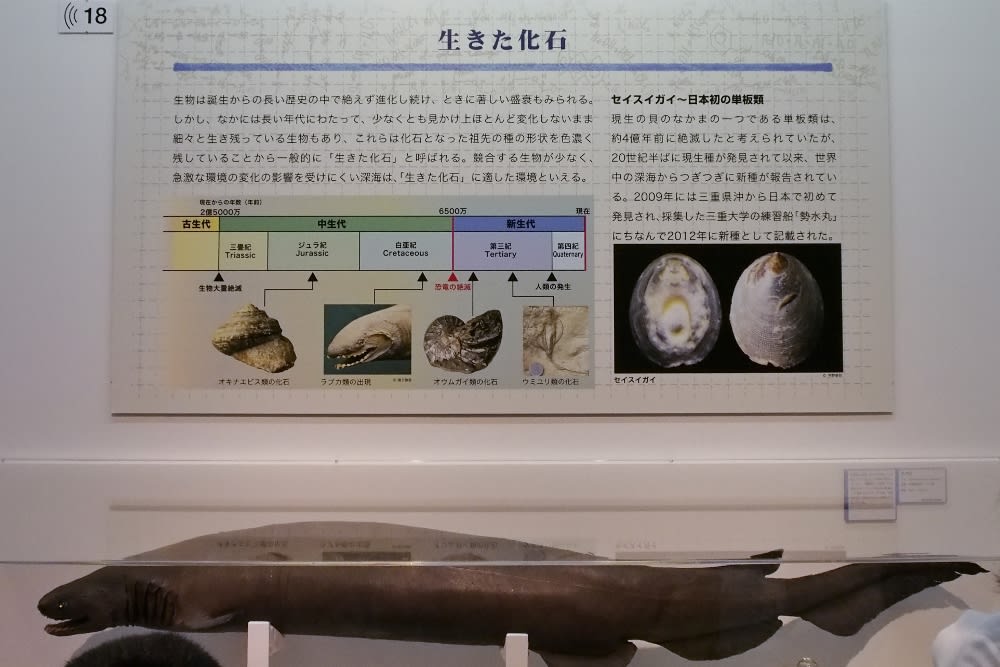

トレンチの現場に来ました。 まず、断層の東側の説明です。 本来、逆断層であれば生じているはずの撓曲が見当たらない!と

トレンチの写真。 向こう側N面(北面)の人のいるあたりが断層。 そこからこちらまでの立川礫層には確かに撓曲はない。

断層手前です。 白っぽい粘土質のものが気になる。

主断層帯の説明。 やはり、白い粘土質塊は不思議と書かれており、解明されていないようです。 時は前後しますが、会場出口近くで、地質学会の腕章を巻いた方と、その知己の方が会話していて「あの白いの何だい?」「あれは全くわかんないんだ。 不思議なんだ」と言っていました。

その粘土質の塊あたりまで、人工の攪乱層があります。 日産の工場建設で手を加えられたのか、それ以前の旧残堀川の河川改修で手を加えられたのか、も興味あるところ。 またトレンチ底面に置かれてある赤白ポールにも注目。 断層面が西側にずれているのです。

立川ローム層の説明。

トレンチの西端から ローム層が北と南では高低差があるのも気にかかる。 南に向かって傾斜していくのはわかるのですが、その差が大き過ぎるように思う。

トレンチ北側からS面(南面)を見た説明。 旧残堀川の河床堆積物の違いからひょっとすると、断層活動の周期が読み取れるかもしれない。

河床堆積物の層です。(ローム層の上)。 なお、その上にいるヘルメットをかぶった方は地質学会のかたで、エンジのコ-トを着た方に、英語で説明をしていました。

主断層帯に向かって進みます。

主断層帯が見えてきました。 見学者も増えています。

S面の主断層帯の説明です。

主断層帯の白い粘土質の塊が右に傾斜しています。 N面のほうも右傾斜でしたから、? また、位置が西側に数mずれている。(トレンチ底面に赤白ポールが置いてあるのでわかります。)

このことを指して、斜交しているといっているのでしょうか。 この説明板で唯一、わかりずらかったところです。

主断層帯付近から、S面西側を見た写真。

白い粘土質の塊のアップです。 立川断層ではここより北側にある旧狭山ケ池の底の地層の一部に粘土質の層があります。 旧狭山ケ池も川が断層によってせき止められた池と考えられていますので、関係があるのでしょうか、興味があるところです。

S面では主断層帯の東側にローム層が残っています。

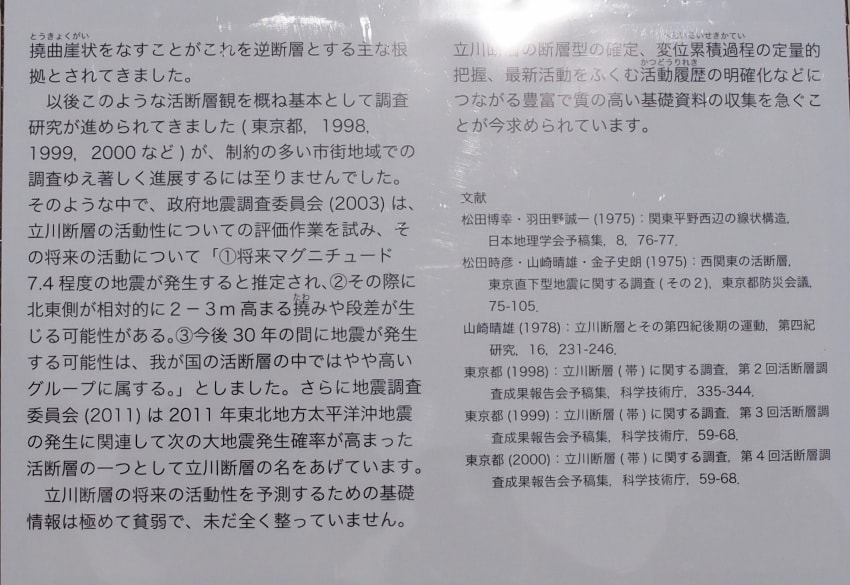

ここまでの総括。 逆断層だと思っていた構造がそうではなくて、横ずれが主、また走行も立川断層線とは斜交している・・・謎が深まったというか、事実は奇なりで、今後の解明が楽しみです。

トレンチ北側の跡地を見たもの。 左側に走る溝のようなものは、断層線の目印でしょうか。人工的に作ったもののようです。

トレンチ東側の端から。 中央部に富士山がみえます。 立川断層は遠いですが富士山の外周方向に生じていることになります。 フィリピン海プレートと関係あるのかな?

見学客は続々と来ていました。 トレンチの紹介は以上です。

帰りに立川断層と玉川上水が交差した場所、上水の大曲りによってみました。 断層と出くわした場所で、上水は右(南側)に曲がっていきます。

北側の断層崖上の場所から南側を見たもの。 上水もローム層の下にいかないよう断層と並行して流れています。

やがて、崖も過ぎたあたりで、元の方向に戻るよう、徐々に左側に曲がっていきます。 ここは金毘羅橋の近くで、玉川上水水衛所があったところ。

4

4