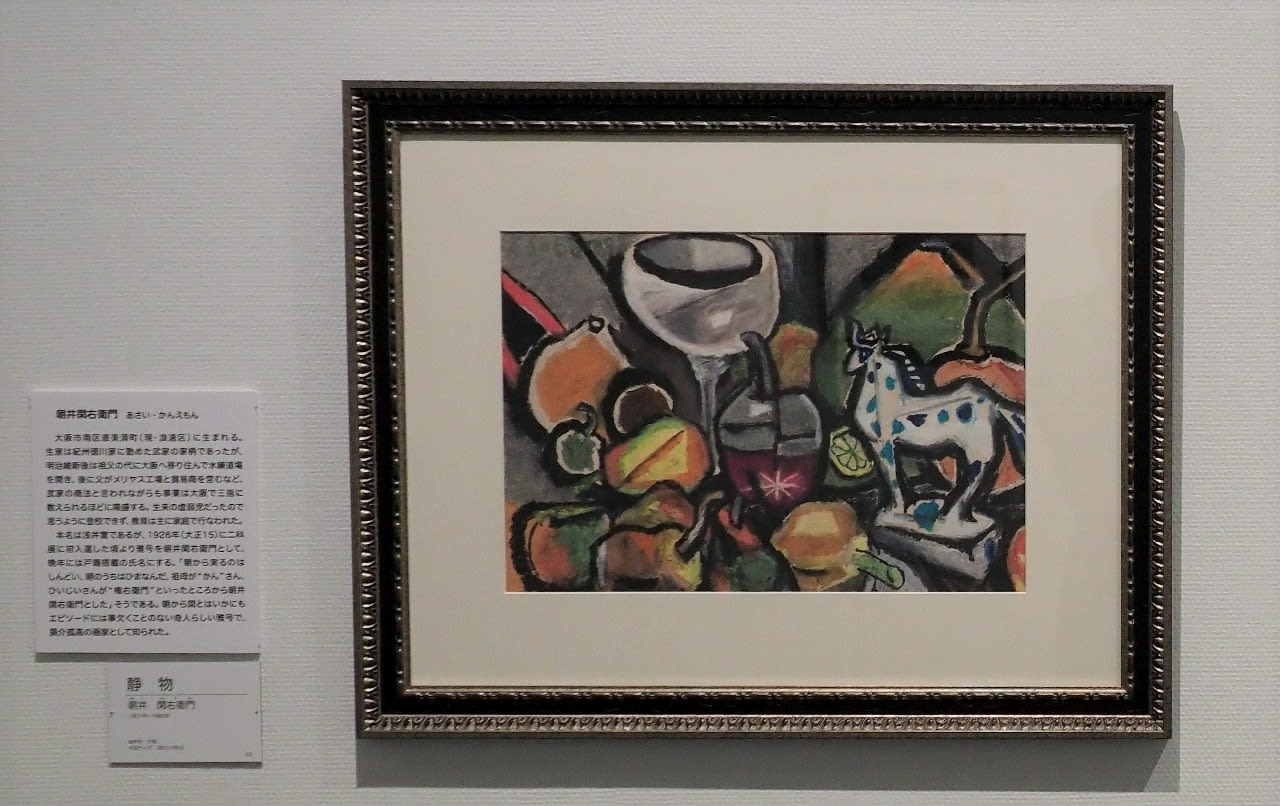

2017年9月19日(火)「生誕120年 東郷青児展 抒情と美の秘密」Web内覧会に行ってきました。

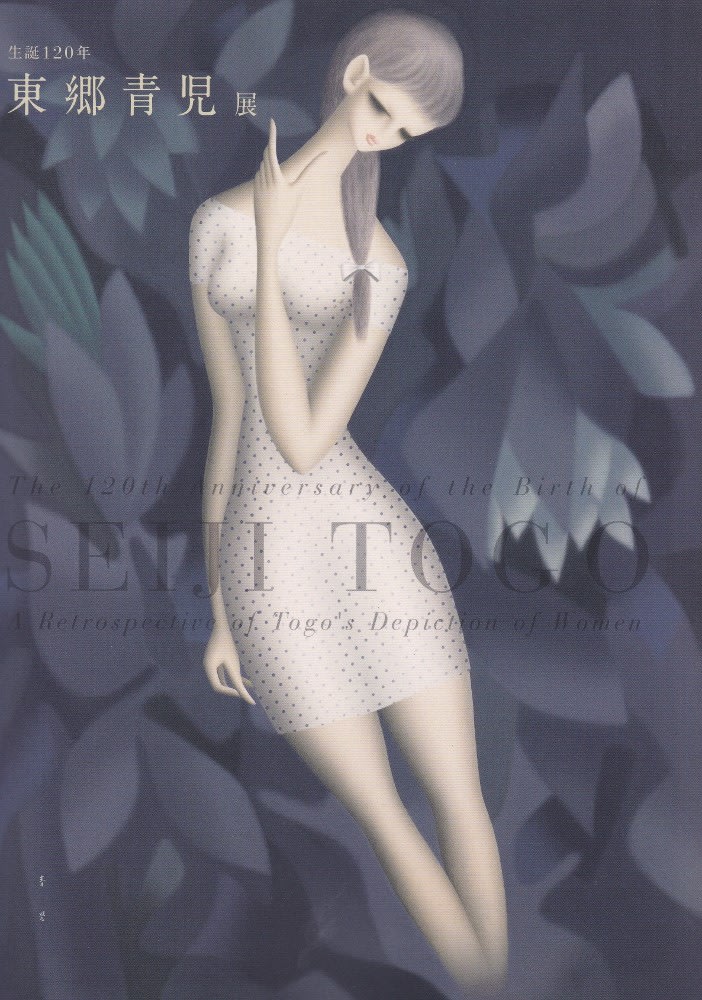

フライヤーです。

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館のHP http://www.sjnk-museum.org/

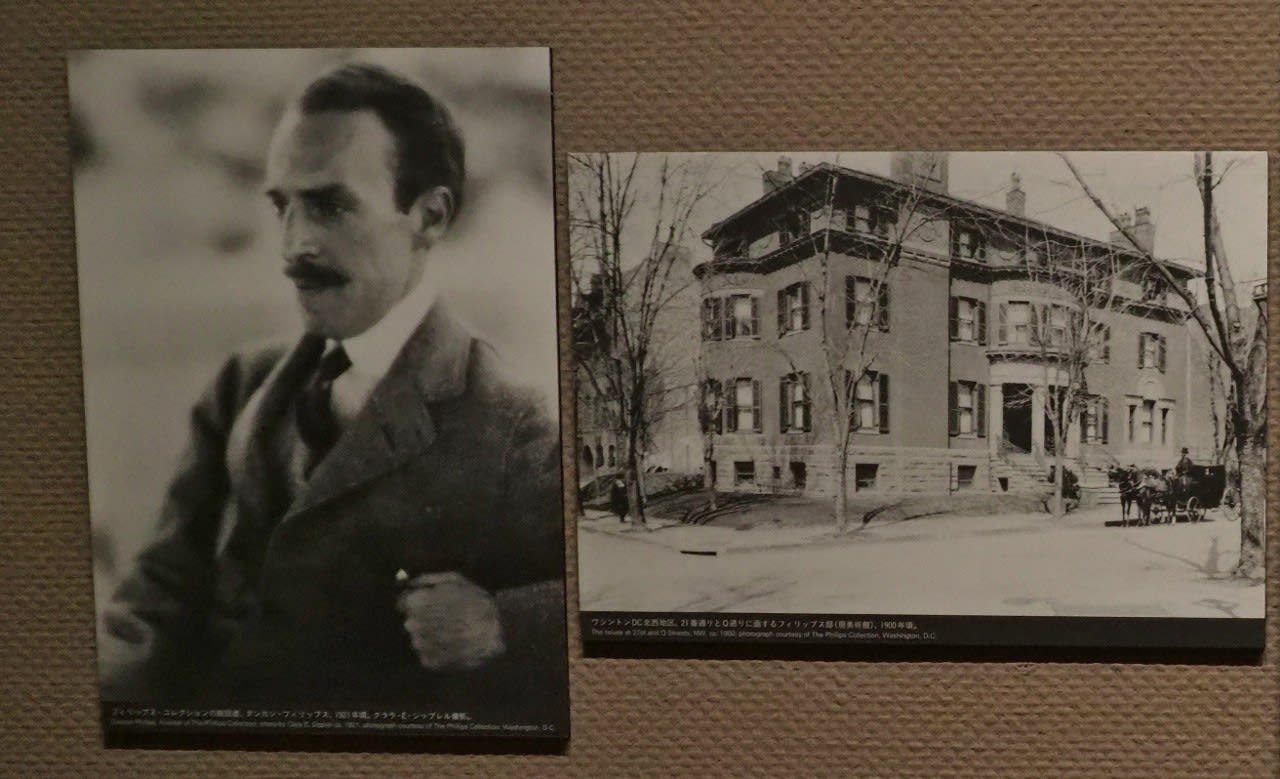

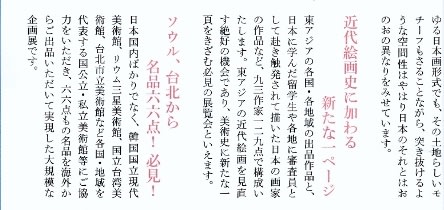

頂いた図録の表紙がこちら。

よくできた図録で、作品の図版以外にも資料などが充実し、東郷青児の来し方、当時の状況など

が詳しく、かつ、読みやすく、まとめられていました。 企画された方、6人の執筆者、特に中心

となって執筆・編集された中島啓子さん(東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館 主任学芸員)

に拍手を送りたいと思います。

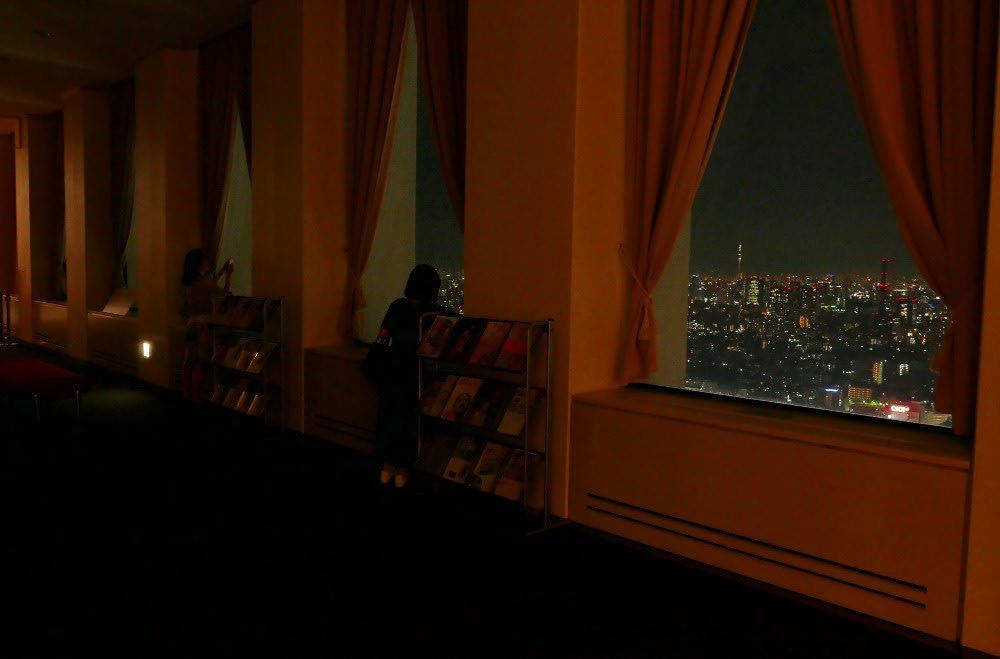

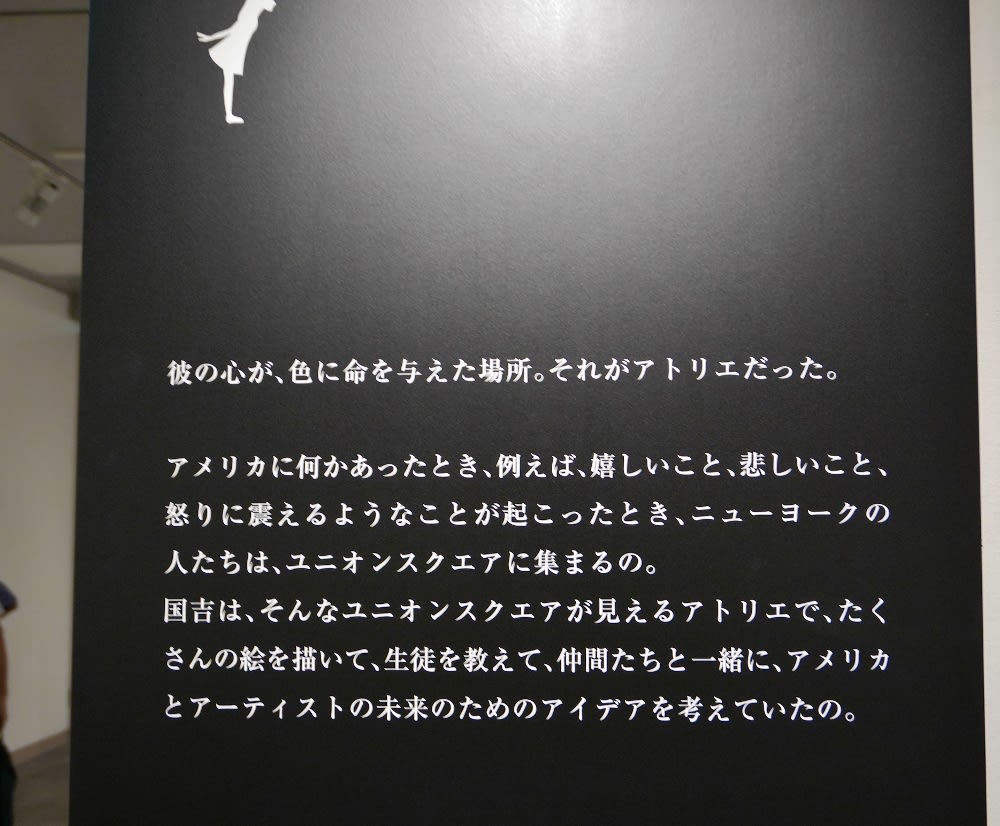

内覧会は18:30開始、美術館のある42階のフロアからの夜景が美しい。

実は、私は東郷青児の独特の女性画には、アートとして興味が湧きません。

ですが、東郷青児がどうして日本の大衆やメディアの人気を得たのか、そこを知りたいと思っていました。

展覧会の趣旨も、東郷スタイルが成立したとされる1950年代までの画風の変遷をたどるもので、ぴったりでした。

それでは、東郷青児の18~31歳まで

変わった服装、イケメンの顔立ち、早熟で野心満々の若者に見えます。

繊細な感じもします。

左側の作品が二科展に初出品して二科賞を受賞した《パラソルさせる女》

日本の前衛は、この作品あたりからと言われており、18歳の青児が、その6年前、フランスで発足した未来派を

見よう見真似で取りこんだように思います。

1921年 24歳で渡仏。

渡仏後すぐの、左側の風景作品《ブローニュの森の風景》は、何の変哲もない感じで、右の女性像《巴里の女》もスタイル的には平凡な感じ。ただ、繊細な

優しさは、感じます。

渡仏2年後の作品。 右側の作品《帽子をかむった男(歩く女)》は未来派展に出品した作品。 技巧が上がってます。

左側は《明代像》東郷青児の最初の妻がモデル。 単純化して立体感を出す、東郷スタイルの兆しを感じます。

左端は《髪》1924年、 右は《ベッド》1925年

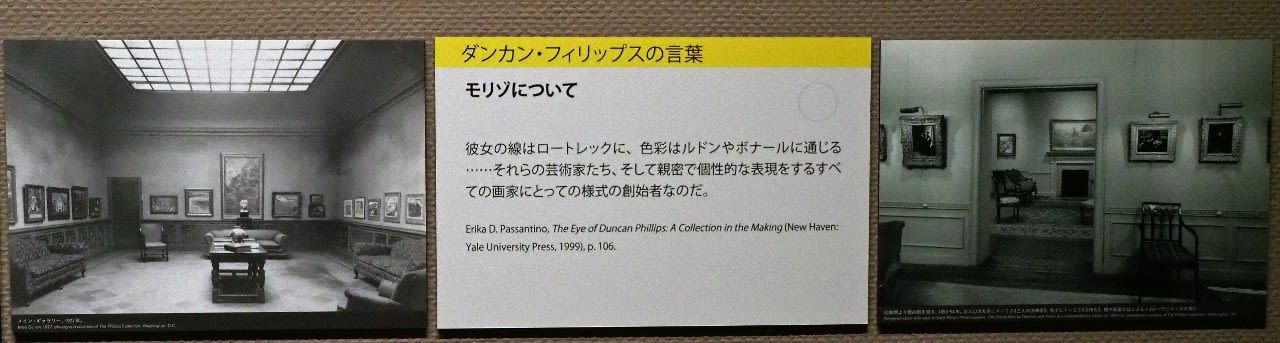

東郷は1925年頃より、独自のスタイルを探求した。 ルーブル美術館にも頻繁にいったようだ。

色数や彩度が抑制されて、滑らかで、単純化した立体感のある絵がつくられた。

左は《ピエロ》1926年、 右は《サルタンバンク》1926年

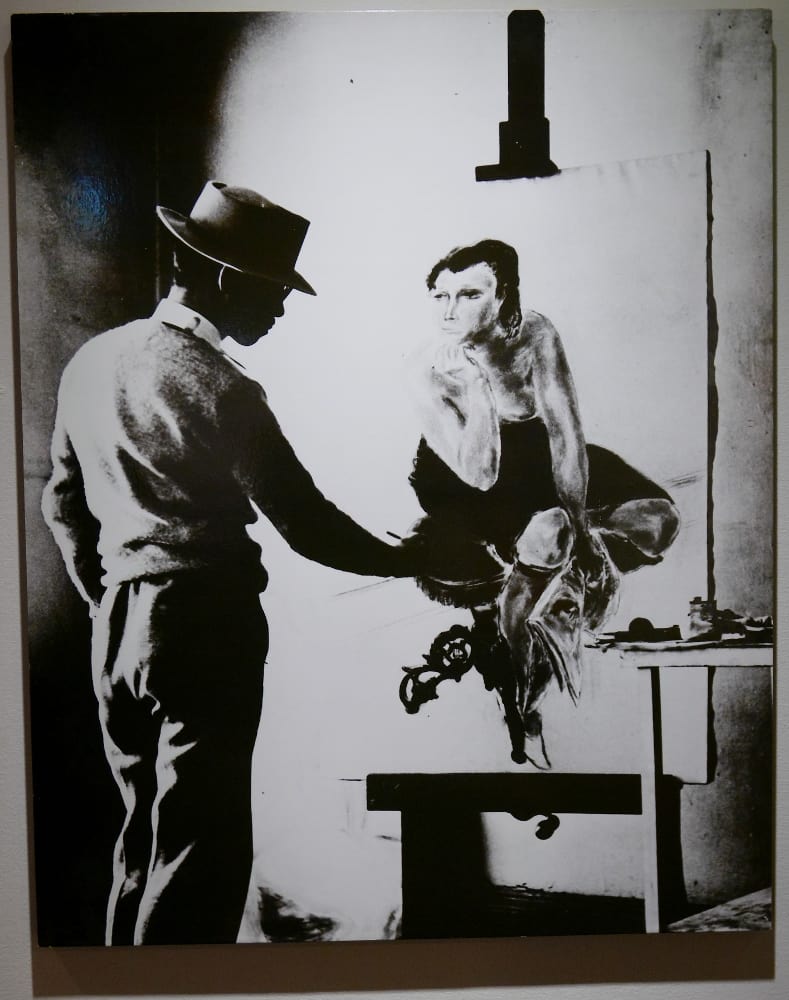

《サルタンバンク》が、本人にとってパリでの最も充実した作品になった。 注 サルタンバンク:道化師、軽業師などの大道芸人

《サルタンバンク》が出来上がったとき、東郷は嬉しくて、ピカソをアトリエに引っ張ってきて見てもらったそうだ。

ピカソから「自分の絵を見ているような気がする」と言われ、ギャフンと参ったと、後に感想を述べている。 藤田嗣治も見にきたらしい。

(左端で、そんな説明をしている方が、中島啓子主任学芸員)

第2章 恋とモダニズム 1928~1930年代前半

1928年に帰国した東郷は、その年の二科展に滞欧作を特別展示し、評価された。

そして、翌1929年の二科展に出品したのが次の作品

左《窓》1929年 右《ギターを持つ女》

《ギターを持つ女》で、後に東郷はこのように述べている。

”僕はサンティマンタリズムをほかの人ほど軽蔑しない。絵を描く動機が、サンティマンによって発火されることが屡々あるのだ。

この繪はそれの代表的なものだらう。 僕は甘くトロケルような絵が描いてみたい。・・・”

なるほど! デザイン的な構図、イラスト的な単純化のなかに、中間色の美しい色調と相まってセンチメンタルなムードが漂う。

恋

この1929年には、東郷は心中未遂事件を起こしている。 心中未遂の相手”盈子(みつこ)”とはその後、引き離され、事件を取材にきた

宇野千代と同棲。 4年後、偶然、再会した東郷と盈子は、ついに一緒になり、人生を全うすることになる。

二人が亡くなった後、二人の愛娘のたまみ氏は「女性を描くと、自然とうちの母親になっちゃう。 違う人を見て描いていても。 究極

の愛といえばそうかもしれない。 彼が気が付いていたかどうかはわからないけど。」

心中未遂が1929年3月30日、この《ギターを持つ女》や《窓》が第16回二科展に出品されたのが9月3日~10月4日ですので、これらの作品は

心中事件前後に制作されたと思います。 私見ですが、東郷スタイルは、この《ギターを持つ女》が端緒ではと思います。

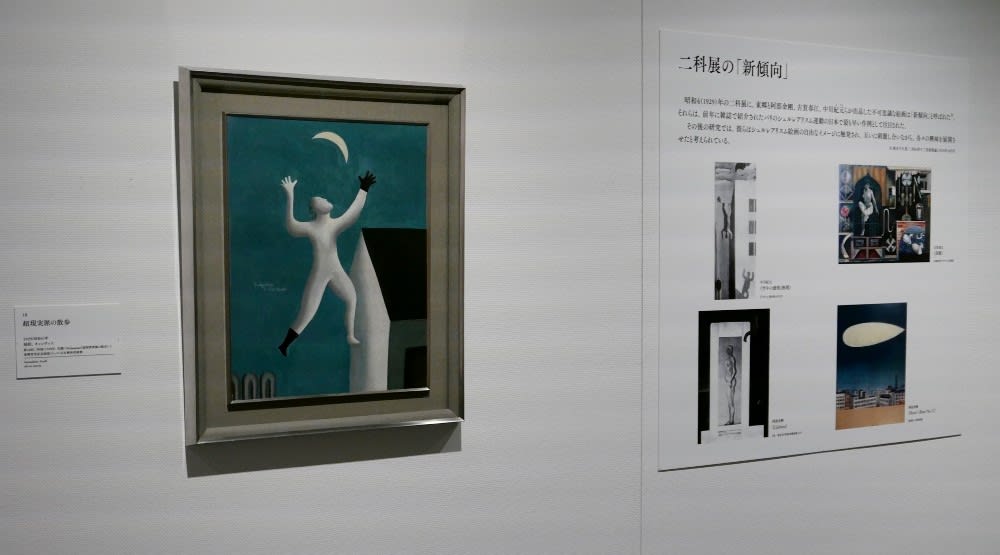

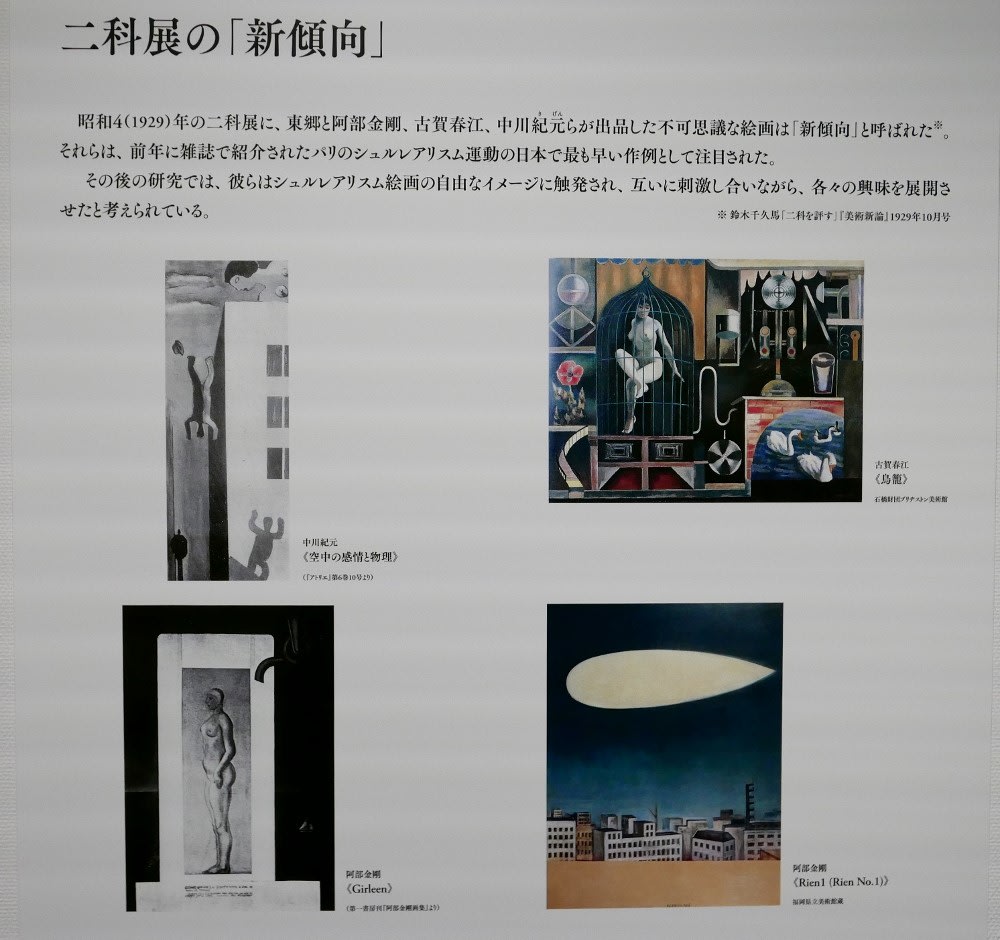

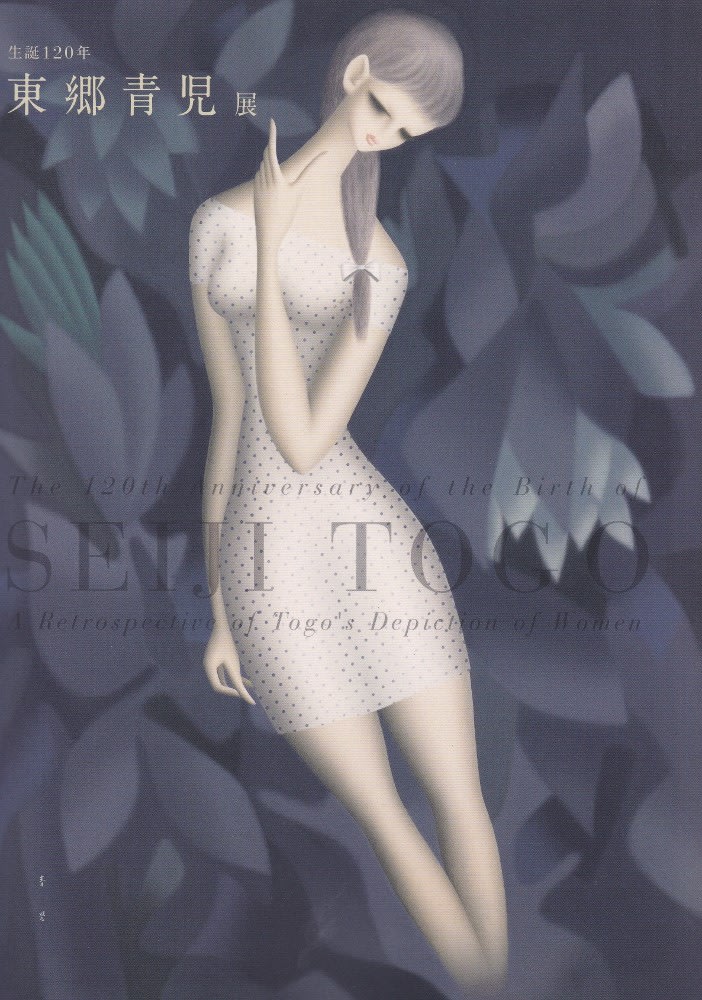

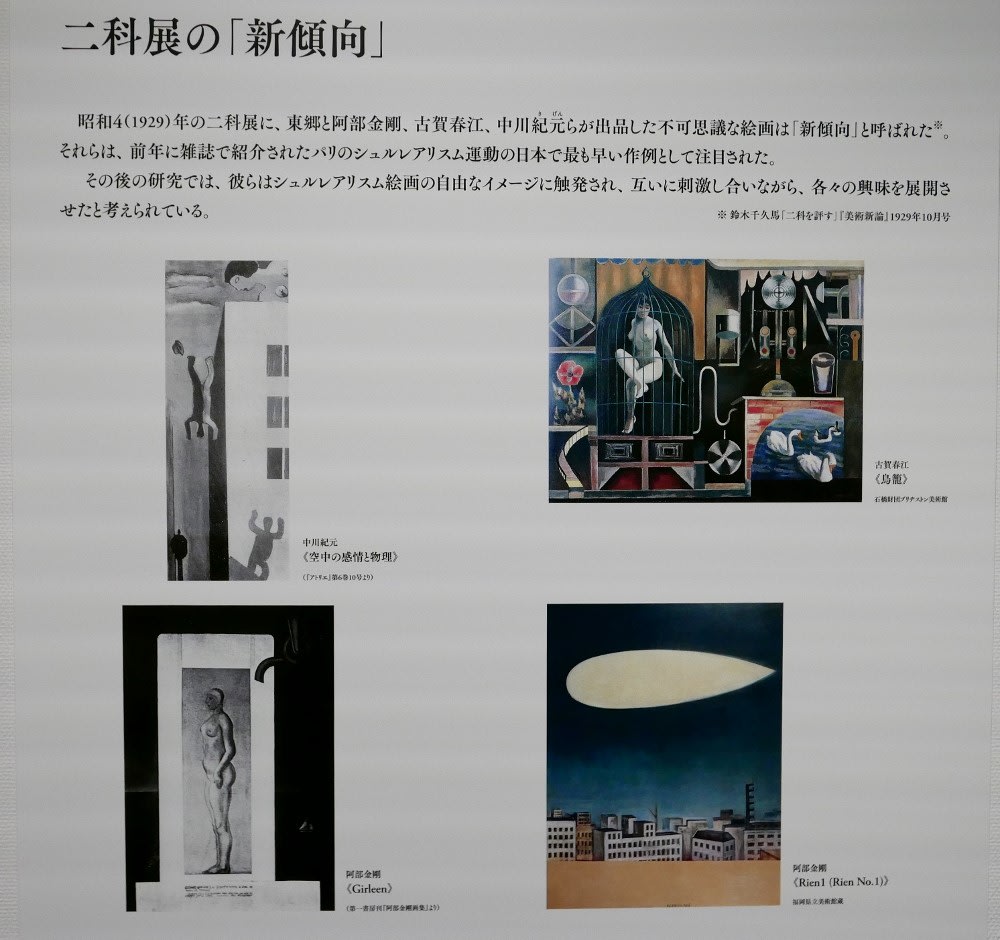

一方、1929年には、超現実派の作品も制作。

《超現実派の散歩》 1929年 色調が美しい。

1930年の作品《手術室》 右は《静物(ゆりの花》1930年

この《手術室》は東郷が気に入っていて、その後の展覧会に何度も出展しています。

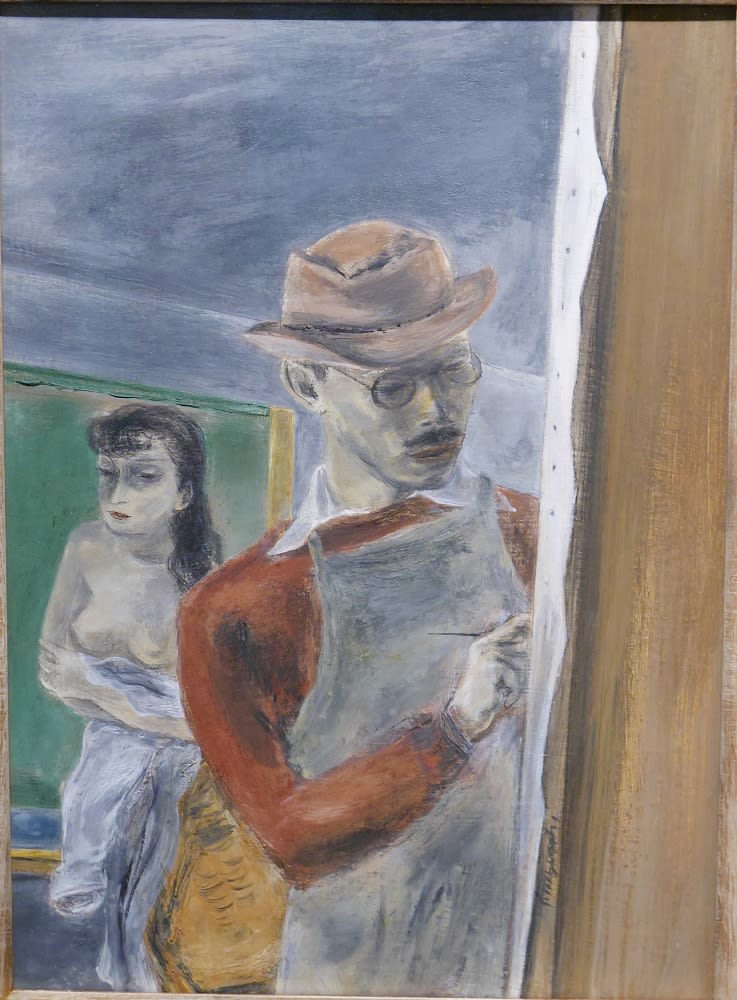

第3章 泰西名画と美人画

1930年代半ばは、東郷の画業と人生の転機となった。

仕事では、1933年に帰国した藤田嗣治との交流を通じて、富裕層を顧客に持つ百貨店と

の繋がりを得、同時期に、東京火災(現:損保ジャパン日本興亜)から継続して仕事を受

けるようになった。

私生活では、1933年に明代との離婚が成立し、翌年の秋には心中未遂の相手であった西崎

盈子と再会、宇野千代とも別れて1939年に盈子と結婚した。

一方、雑誌と全集の刊行ブームに沸いていた出版界で、東郷は帰国直後から仕事を受けた。

大衆化時代に簡潔で洗練された東郷のデザインが表紙や挿絵に採用された。

東郷自身も翻訳を手掛けたり、劇場の舞台装置の設計をしたり、積極的にデザインの仕事を受注した。

森永やカルピスなど広告宣伝に力を入れた企業も、東郷に宣伝の顧問やデザインを依頼した。

東郷が美人画と称した一連の少女シリーズ

左《扇》1934年 中央《テニスコート》1934年 右《黒い手袋》1933年

雑誌の表紙 右端のしおりは1934年、 左の3誌は1935年の刊行。

第4章 復興の華

戦後の東郷の仕事は、二科会の運営と、出版物に加え、建築の装飾がが重要な位置を占めるようになる。

出版では、戦時中、抑圧されていた官能的表現を渇望した時代の雰囲気が伝わってくる。

1950年、新聞メディア系の週刊誌の表紙にも・・・・東郷の大衆への知名度は、高かったことが窺える。

1952年、京都で大壁画を制作している。

左は壁画の下絵で《平和と団結》1952年 東郷は《女とリボン》の題にしたかったが、注文主の朝日側がつけた題らしい。

右は《渇》1953年 1952年に日本は主権を回復したが、東郷は、戦争が残したものがひしひしと痛感され、一方、東西冷戦で世界を

おおう大きな不安が胸中にあって、こんな絵が生まれたと述べている。

右から、反時計回りに《四重奏》1955年、 《白い花》1956年、 《バレリーナ》1957年

右から、反時計回りに《脱衣》1958年、 《望郷》1959年、

右から、反時計回りに《干拓地》1966年、 《レダ》1968年、 《若い日の思い出》1968年、

左端の 《若い日の思い出》は、安田火災のカレンダー(1969年)で、東郷は1960年代以降、二科展出品作において貧困などの社会的テーマや

アフリカや西アジア諸国のエキゾチズムなどに挑戦を続けたが、戦前から東京火災(その後、安田火災、損保ジャパンに)は、叙情的な女性像を

独自に東郷から購入して、カレンダに掲載するようになり、可憐な女性像の画家という東郷像が浸透する一因になった。

東郷は、絵画に対する理論とか理屈、更には哲学的な態度とかは、糞くらえで、感情をよりどころとして、描きたいように描いた。

特に女性に対して、甘くとろけるような抒情的な絵を好んだ。 そうした個性は、実際の女性関係にも顕れ、心中未遂事件などを

おこしたが、逆に、メディアなどに多く取り上げられ、東郷青児の名前が広く知れ渡ることとなった。

泰西名画調を欲求する時代とも合致し、人気、知名度がスパイラル状に上がっていった。 芸術性という点では、疑問はあるが

絵肌の技巧は、一級品であることは間違いない。

昭和という時代に、西洋画界のスターの道を歩んだ画家の展覧会だった。

見終って、42階の窓から景色を見る参加者。 ここの柱に東郷の絵を架け、スポットライトを当てると、いいだろうな。