先週、4月20日(土)にトーハクに行ってきました。

ミュジアムシアター「三蔵法師の十一面観音」や、大神社展などを見ましたが、やはり撮影もできる本館や東洋館の展示物がいい。

この日は寒くて、冬に戻った感じ、来場者も冬姿の本館前です。 それでは今日は、江戸時代の日本画を紹介します。

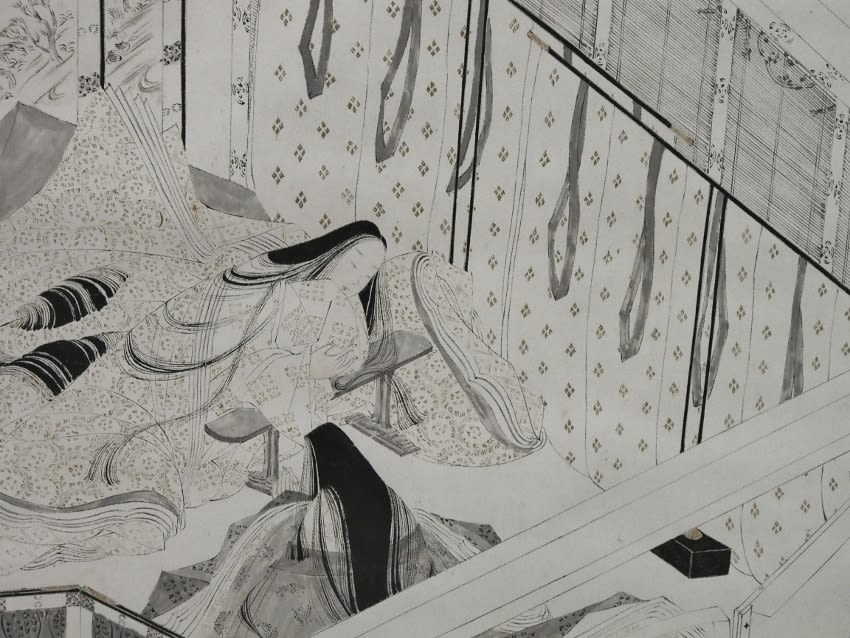

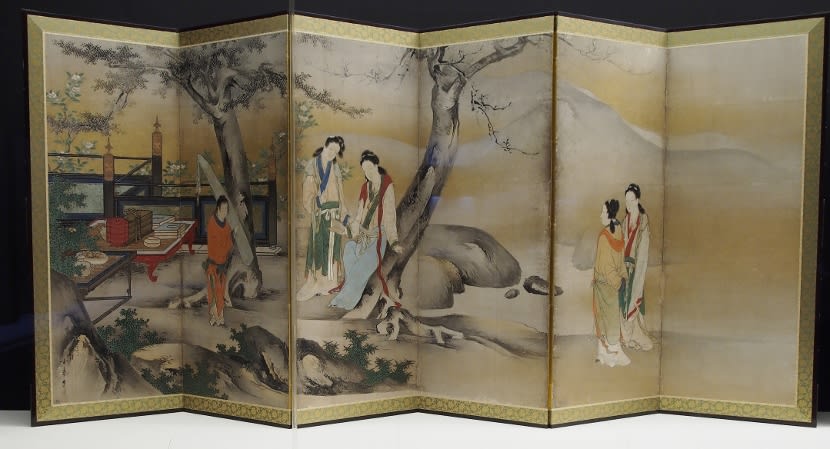

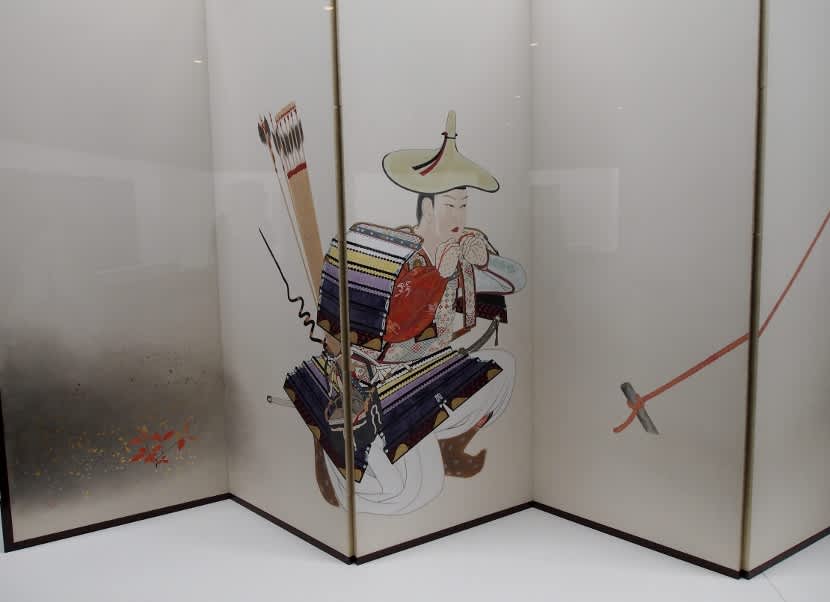

屏風と襖絵 安土桃山~江戸の展示コーナです。

迫力ある屏風。 若い女性二人が、しゃがんで鑑賞、メモしていました。

アップで撮影。 達者な描き方で、岩佐又兵衛の画といわれるのもうなづけます。

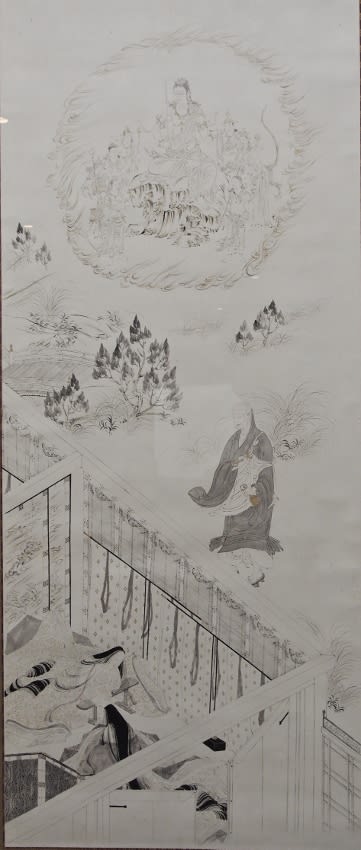

久隅守景の画も見ることができました。 昨年も国宝「納涼図屏風」や山水図を紹介しましたが、今回もいい作品でした。

アップで撮影。

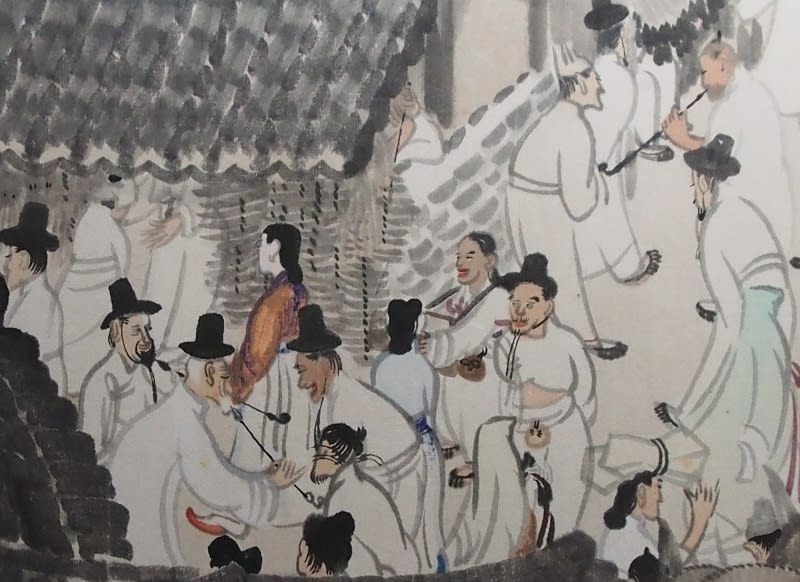

今回は釈迦の涅槃図をパロディにした絵。 流罪にあったりして、権威に対して反発する気質がうかがえます。

司馬江漢。 この西洋人樽造図は以前にもアップしました。 また、府中市美術館で開かれた「江戸の人物画、姿の美、力、奇」でも、「学術論争図屏風」を見ましたが

浮世絵などの日本画を学んだ江漢の洋画には、日本画の匂いが色濃く漂っています。