ギリシア文化史の泰斗である筆者がギリシア文化と日本文化を比較するという、ちょっと大変な一冊に出会った気がする。こんな内容であった、と要約するにも恐れ多いような貴重な一冊だと思う。

まずは神話、ギリシア神話では、オリンポスの神々は不毛な大地に恵みの雨や収穫をもたらしてくれる感謝すべき対象。ポリスの中心に神は祭られた。政治的、社会的な問題は神頼みせず、自分で解決する態度を生み出した。日本神話では、豊かな大地に時として災いをもたらす敬遠すべき対象。神を疎かにすると祟る、清浄を好み汚れを嫌悪する。神を祀る、とは清浄化への道である。神社は春や秋の祭りのときの仮の宿。鳥居と標縄で周囲の人家や田畑から遮断され、神は山の中、海の向こうなど、遠くにお住みいただくものだった。例外は光の天照大神と技術の神大国主命だが、それでも神社に遠ざけられていることに違いはない。社会的不幸が起こると、自分たちの責任よりも神の祟りとして、改めて神を祀った。

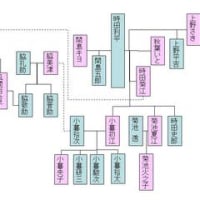

瓊瓊杵命は美人の妹である木花咲耶姫と不美人の姉磐長姫を差し出されたとき美人の妹だけを選んだ。磐長姫は長寿の象徴、木花咲耶姫は豊穣の象徴だったため、その後は天皇も人間も命が短くなってしまう。神であるはずの天皇の命に限りがあることの説明物語である。ギリシアでは哲学者が真理は永遠であると主張する。王は永遠の命を得るための努力をするが、日本では天皇も死という運命を受け入れる。日本では集落や家も木でできているので無常であり限りがある。ギリシアではアクロポリスの宮殿を石で建造し、アテナイと王朝の永続を願う。西洋人が自然界を生命の世界、と見るのに対し、日本人はそこに生命と死を同時に見出し、自然の中での生老病死を感じるため、日本人にとって自然界は美しい墓でもある。

歴史は川のように移ろい流れるのが日本であるが、歴史はそこで暮らした人たちの知恵と知識が積み重なる構築物であるというのがギリシアである。人々は道具を生み出し、農耕や牧畜を始めて都市を築いてきた。古代の知恵は先祖が築いた文化の模範とも言うべき象徴でもある。

詩歌を見ると、ギリシアでは視覚的に世界や真理を把握するという視覚的精神構造を持つが、日本人は視覚とともに聴覚的に把握したがる。ギリシア人は個人や人格を離れ、公共的社会的普遍的文化を創造し、それらを後世に伝えようと努力した。そのため、ギリシアからローマ、その後のヨーロッパへと民族的には不連続があっても文化は継承された。日本人は自分たちの身の回りにある具体的なものをに真理を見出そうとし、その中に文化を築いてきた。幸い日本列島では大和朝廷以降の大きな民族的変動を経験していないため、文化は民族の連続とともに継承できたと言える。

労働に対する考え方には大きな差異が見える。人が働く理由について儒教や仏教は問題提起もされないような、労働は日常生活のなかでの当たり前の行為であった。仏教が問題にしたのは生老病死という根源的な問題で、労働は苦しみでさえないほどの末梢的問題だった。一方、キリスト教でもユダヤ教でも人はもとは苦しい労働をする必要のない生活を送れていたのに、神からの刑罰で労働を課せられたとする。採集生活、牧畜などは楽な生活ではないはずだが、定着農耕民族、都市生活者からすればエデンの園で腹が減ったら果実をもいで食べる、歌を歌いながら牛の世話をする牧歌的生活を理想化していた。

初版が1974年に発刊され、新板が1988年に発刊された本書。ローマ的文化を継承する現在のヨーロッパでも古代ギリシアは自らの精神文化の源流であり、追求すべき理想でもある。記紀が語る神話は大和朝廷が創作した政治物語である、との説もあるが、日本人にとって、日本古代神話が語る世界はどのように映るのであろうか。