室町から戦国時代、江戸時代以来発展し続けていた街、江戸には多くの堀と橋があった。それは現代の東京からは想像もできないほどの水路の街で、当然水路を渡るための多くの橋が存在した。本書では、慶長のはじめにはまだあった日比谷の入江と江戸前島をどのように埋め立てて、丸の内、八重洲、銀座、日本橋、京橋、茅場町、築地などが蔵、舟堀、町民地と武家屋敷に生まれ変わっていったのかを文献などから解き明かす。

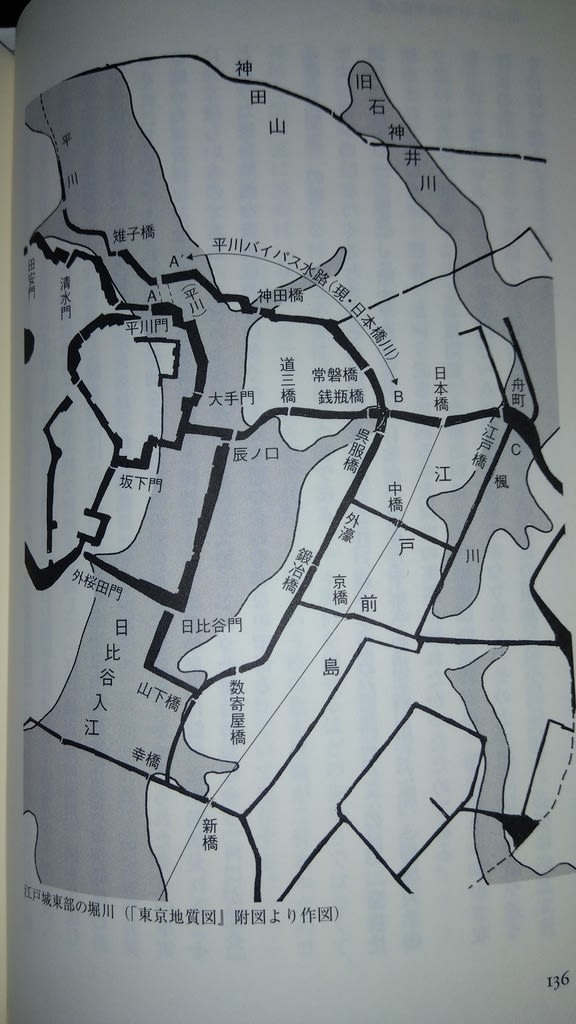

17世紀はじめに記された「慶長見聞録」と現代の「東京地質図」から復元した江戸時代初期の地形とその後の掘割の合成図を見てみる。

江戸城は当初日比谷入江に直接していて、その後日比谷入江と河川などを付け替え埋め立てながら、城壕そして運搬路としての舟堀、水路を開削していったことが分かる。平川の流れの先に開削されて水路とされたのが道三堀と日本橋川で、外堀の神田橋から呉服橋、鍛冶橋、数寄屋橋、幸橋あたりまでは江戸前島を掘り返して作られたことも分かる。埋め立ては日比谷入江の奥部分から始められ、浜松町辺りまでを住居可能地とした後に、旧石神井川、楓川とある水路を埋め立て、楓川、そして三十間堀が作られ、外堀と三十間堀のあいだに作られた河岸と残された陸地が現在の日本橋と京橋、そして銀座へとつながる中央通り、銀座通りとなる。

太田道灌築城の貧弱な石垣をその時代の銃砲戦にも耐えうる石垣とするためんの江戸城築城にあたり、天下普請が命じられ、その石垣を築くためには大きな石が必要だった。その石を陸揚げするために、当時は海岸線だった日本橋と京橋の間には11本の舟堀が作られた。

クレーンなどない時代、すべての作業は人力。必要な大岩は小田原西部、伊豆半島東部から運搬された。運搬するのは船、「百人持ちの石(2-3トン)」二つを一ヶ月に二往復できる船、3000艘の建造と運搬が西国大名たちに命じられたという。その大岩を江戸に陸揚げするのが舟堀で、その範囲が日本橋南たもとから京橋、外濠から楓川の場所であり、中世の江戸前島であった。この舟堀を利用して丸の内まで巻き上げ機を積み込んだ石綱船で大岩を運んだ。

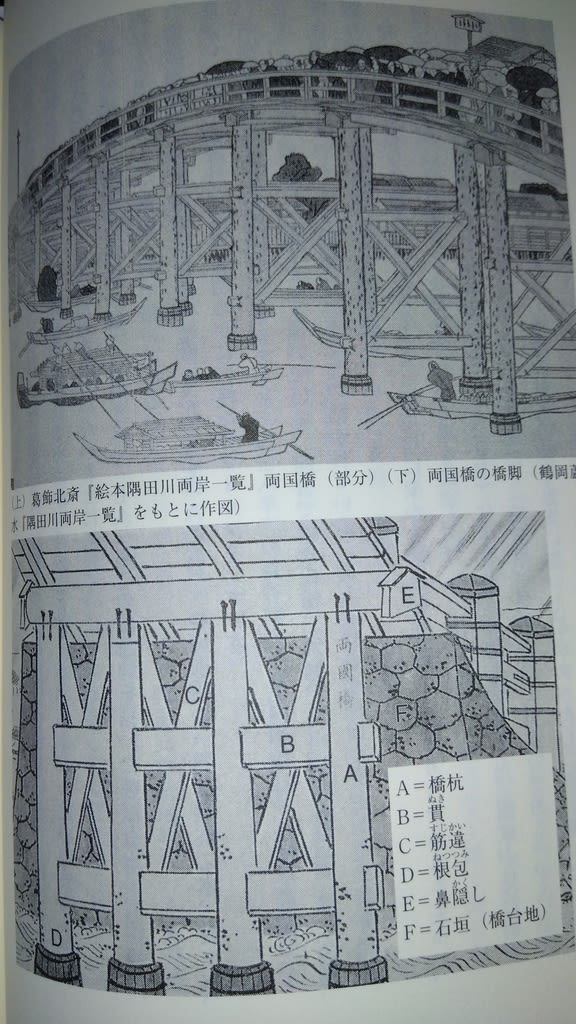

こうした水路には必要に応じて橋がかけられた。江戸初期の浅草川は現在の隅田川、武蔵国と下総国の国境になるが、そこにかけられたのが両国橋。1657年の明暦の大火で浅草川に阻まれて逃げ場を失った多くの町民が焼け死んだことを受けての築橋だった。大火の復興計画では本所と呼ばれた江東地区の都市化も計画された。当時の両国橋は幅四間(7.27m)、長さ94間(170m)で、その後も崩落事故や腐食、船による追突事故などで度々付け替えられた。隅田川にはその後、新大橋、綱吉の時代に将軍永代繁栄を願って永代橋、そして吾妻橋が架橋されていく。

橋の建設には槇、檜などが使われ、木材は荒川上流から運搬された。運搬された最も太い木材は橋杭として垂直に建てられたが、その方法は「ゆすり込み}という方法で、木材の先端を「ばい貝」のように尖らせて八尺から一丈ほど川底に両側から大勢の人足が左右に揺られながら「震すり込んだ」。そのときに使われた金具が「ばい尻」と呼ばれ、巻き貝の形をしていたことからそう呼ばれた。ちなみに「ベイゴマ」とはこのバイ駒が訛ったものだという。その橋桁の構造は次の通り。

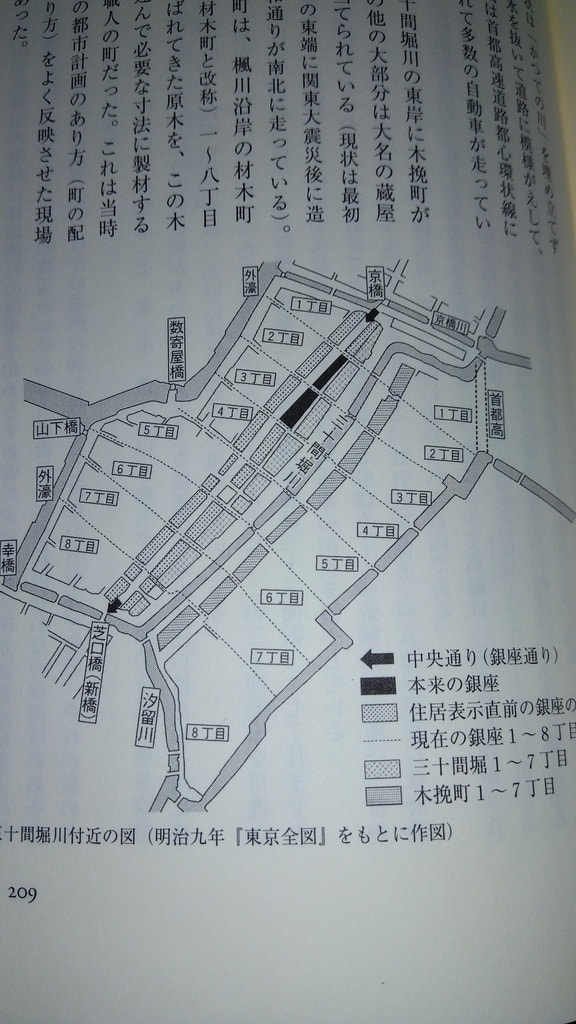

江戸城の周りには36の見附番が置かれたというが、その銀座寄りの場所には橋が設けられ、神田橋、呉服橋、鍛冶橋、数寄屋橋、幸橋となる。その東側に掘られたのが三十間堀で、その東側は木挽町となって多くは大名の蔵屋敷に割り振られた。木挽町の東側は楓川沿岸の材木町となり、運ばれてきた木材を板状に加工する木挽職人の街となった。現在では三十間堀川の両河岸が銀座一丁目から八丁目となり、更にその沖合を埋め立てて築地ができて更にそこに掘られた堀が築地川。現在では水を抜いて首都高環状線として活用されている。

本書内容は以上。