―2025年度政府予算案の抜本的組み替えを求める

2025年2月14日 日本共産党国会議員団

日本共産党国会議員団が14日発表した「軍事費突出・大企業バラマキの予算から暮らし優先の予算へ――2025年度政府予算案の抜本的組み替えを求める」は次のとおりです。

2025年度政府予算案は、異常な軍事費の突出、大企業へのバラマキ、暮らしに冷たい、という三つの大問題があります。このゆがみをただす抜本的な組み替えが必要です。

平和と暮らしを壊す大軍拡の中止を

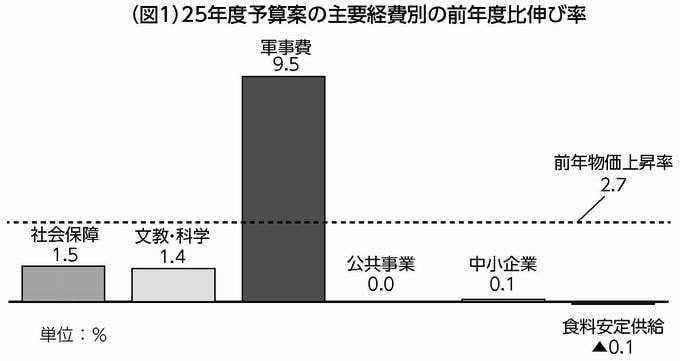

物価高騰が続き、国民は苦境に追い込まれています。ところが、25年度政府予算案は、社会保障関係費、文教費、中小企業対策費など、暮らしの予算はどれも、物価上昇に追いつかない実質マイナスの予算案です。食料安定供給費は、米の価格も高騰して対策が求められているにもかかわらず実額でもマイナスです。

その中で、軍事費(防衛関係費)だけは前年度比9・5%増という、異常な突出となっています(図1)。

|

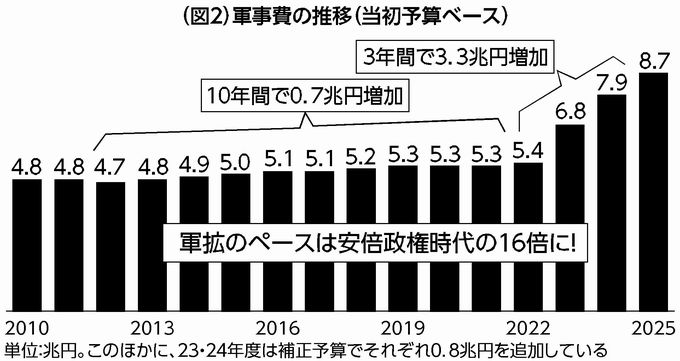

これは、25年度だけではありません。22年12月に閣議決定された「安保3文書」にもとづき、5年間で43兆円という大軍拡計画によって、22年度には当初予算ベースで5・4兆円だった軍事費が、わずか3年間で3・3兆円も増加しています(図2)。

|

これは、平均すると年に1・1兆円増であり、第2次安倍政権以降の10年間(0・7兆円、1年に700億円増)の16倍近い異常な増加です。

3年前から1・6倍という増え方は、満州事変勃発(1931年9月)後の32年度予算の軍事費が3年前から1・4倍となったのも上回っており、戦時下に匹敵するような異常な膨張となっています。

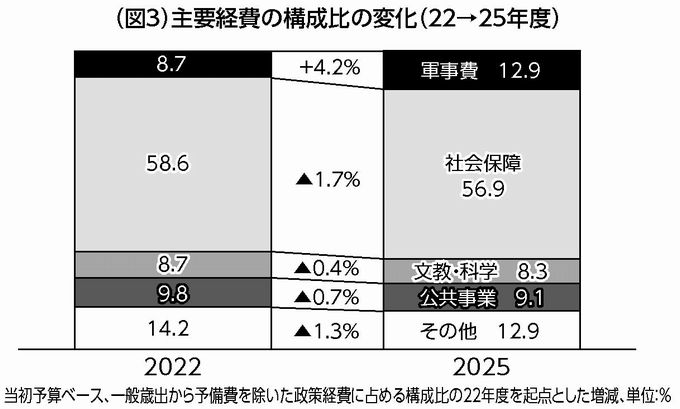

大軍拡によって暮らしの予算が圧迫されています。大軍拡が始まる前の22年度を起点として、予算の政策的経費に占める主要経費別の構成比をみると、軍事費だけが4・2%ポイントも構成比を増やす一方、社会保障関係費が1・7%ポイントも低下したのをはじめ、軒並みマイナスとなっています(図3)。

|

物価高騰に政府が無策なのも、こうしたゆがんだ予算の構造にしがみついているからです。ゆがみを大もとからただすことなしに、国民の願いを実現することはできません。

「5年間で43兆円」という大軍拡計画をそのまま進めれば、今後も毎年1兆円ペースで軍事費が増え、5カ年計画の最終年度である27年度には10兆円に達することは確実です。しかも、石破首相は日米首脳会談で、27年度の後も「抜本的に防衛力を強化する」と約束するなど、際限のない軍事費増に突き進もうとしています。その中身も、長射程ミサイルの配備など「敵基地攻撃」態勢の構築であり、軍拡競争を激化させ、戦争の危険を増大させてしまいます。

こうした大軍拡は、日本と世界の平和を脅かすとともに、軍拡増税や暮らしの予算を圧迫するものです。平和と暮らしを壊す大軍拡計画を中止し、次のように軍事費を大幅に削減します。

――長射程ミサイルをはじめ、「敵基地攻撃」を目的とした兵器の購入や「基地強靱(きょうじん)化」などを中止する。

――辺野古新基地建設などを中止し、「思いやり予算」や米軍再編経費を全額削減する。

――26年度から実施を予定している軍拡増税を中止する。

――防衛力強化資金、「防衛装備移転円滑化基金」を廃止し、すでに積み立てた残額は、暮らしの予算に回す。

――基地施設や艦船などの軍事費を建設国債対象経費とすることをやめる。

大企業への異常なバラマキ政策の転換を

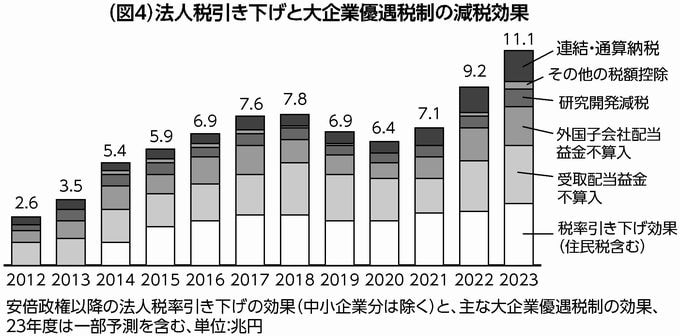

安倍政権で4回も行われた法人税率の引き下げや、大企業への各種の優遇税制による減税効果は、大企業の利益が増加するにしたがって、ますます巨大なものになってきています(図4)。

|

23年度の研究開発減税は初めて9000億円を超え、中小企業分を除いても8600億円にもなっています。トヨタ自動車1社だけで過去11年間に9600億円の減税です。連結納税制度による減税額は0・6兆円前後で推移してきましたが、通算納税制度に変更したため、23年度は1・6兆円に増加しています。この結果、23年度の大企業への減税額は、一部予測を含めて11兆円程度にまで膨れ上がったものと思われます。

25年度の「与党税制改正大綱」も、この間の法人税減税によって企業の収益は拡大したが、国内投資の拡大や賃上げにつながらず、「現預金等が積み上がり続けた」と指摘しています。そうであるなら、大企業優遇税制に、今こそメスを入れるべきです。

AI・半導体分野に、24年度補正予算で1・6兆円、25年度予算でも0・3兆円の政府支出を計上し、今後も含めて14兆円以上の財政支援をする計画です。しかも、トヨタ自動車やNTTなどが共同出資して設立した次世代半導体企業ラピダス1社に対して、すでに1兆円、今後も数兆円規模の巨額資金を注ぎ込もうとしています。個別企業にこれほどの財政支援を行うのは極めて異例です。

「産業のコメ」とも呼ばれる半導体の開発は、なによりも財界・大企業が自らの課題として取り組むべきです。ラピダスへの大企業の出資は73億円ですが、出資企業の内部留保は73兆円にも達します(表)。

|

巨額の内部留保を積み上げている大企業には、その一部を半導体のために出融資する十分な資金力があります。政府の役割は、財界・大企業に責任を果たさせることです。

――法人税率を、中小企業を除いて安倍政権以前の28%に引き上げる。

――研究開発減税や通算納税制度など、大企業優遇税制を廃止・縮減する。

――ラピダスへの出資1000億円をはじめ、半導体大企業などへのバラマキ予算を削減する。

暮らし優先で日本経済を立て直す予算に

物価高騰が暮らしを追い詰めている根底には、30年間に及ぶ「大企業の目先の利益優先の経済政策」のもとで積み重なった、「上がらない賃金」「貧困な社会保障」「高すぎる教育費負担」「税制のゆがみ」などがあります。

所得税の減税や教育費の軽減などの要求の実現が大事ですが、「ワンイシュー」では、この苦境を打開し、暮らしと経済を立て直すことはできません。暮らしを支える総合的な経済政策への転換が必要です。

〈賃上げ〉

実質賃金が3年連続で低下、24年の平均実質賃金は、ピーク時(96年)と比べて年収で75万円も減っています。大幅な賃上げこそ、暮らしの苦境を打開するカギです。中小企業の1割も利用できない「賃上げ減税」では、まったく力不足です。社会保険料軽減など中小企業の賃上げへの直接助成を拡充し、全国一律の最低賃金時給1500円を早期に実現します。

〈社会保障〉

政府は、「現役世代の負担軽減」の名で、年金・医療・介護などの給付削減をすすめていますが、国民の暮らしと尊厳を支える社会保障の削減は、現役世代にも負担と不安を広げるだけです。すべての世代を支える制度に改革・拡充します。

――高額療養費制度の負担増などを撤回する。

――年金のマクロ経済スライドを中止し、物価高騰に追いつく水準に引き上げる。

――物価高騰に対応した診療報酬・介護報酬・障害福祉報酬の改善・増額を行い、提供基盤の崩壊をくいとめる。医療・介護・福祉の現場で働くケア労働者への抜本的賃上げを国の責任で推進する。

――国保料(税)の均等割・平等割を廃止し、抜本的に引き下げる。

――子どもの医療費無料化を国の制度にし、高齢者の医療費負担増を中止する。障害者・児の福祉・医療を所得制限なしで無料とする。

――削減されてきた生活保護費を元の水準に戻し、物価高騰に対応した増額・充実を行う。

〈教育・子育て〉

日本の教育への公的負担はGDP比2・9%で、OECD(経済協力開発機構)諸国で最下位クラス、OECD平均の4・2%に遠く及びません。国の未来を考えるなら、軍事費ではなく教育や子育ての予算こそ増やすべきです。

――給食費の無償化を国の制度として実施する。

――私立を含め、所得制限のない高校授業料無償化を実施する。

――大学の“学費値上げラッシュ”をストップさせる。高等教育の無償化に向けて学費を値下げする。国立大学の運営費交付金、私学助成を大幅に拡充する。

――教員の長時間労働の解決のため、「教員残業代ゼロ制度」を廃止し、少なすぎる教職員を計画的に増員する。

――保育所の職員配置基準の改善、学童保育の拡充をすすめる。

〈税制〉

政府の減税案は、低所得者の減税額はわずか年5000円にすぎず、さらに所得税減税では恩恵を受けない低所得者が3000万人以上にのぼります。所得税・住民税の減税とともに、すべての人に行き届く消費税減税が必要であり、廃止を目指して緊急に5%に減税します。インボイスは廃止します。大企業優遇税制や「1億円の壁」など富裕層優遇税制をあらためます。

〈中小企業〉

中小企業・小規模事業者に、インボイス増税、国保料(税)の値上げ、物価高騰が襲いかかっています。「地域経済再生給付金」(仮称)を創設し直接支援を実施します。ゼロゼロ融資を別枠債務にするなど過剰債務対策を拡充し、中小企業が、事業継続に必要な新規融資がうけられるようにします。

〈農業・食料〉

「令和の米騒動」は食と農の深刻な危機の一端を浮き彫りにしました。農業と農村の再生、食料自給率の向上はまったなしです。農業を国の基幹産業に位置づけ、農林水予算を思い切って増額します。

〈気候変動・原発・エネルギー〉

原発の運転期間の延長や再稼働の加速化、新増設・「次世代型」原発の開発という「原発回帰」政策を転換し、原発の再稼働をやめ“原発ゼロの日本”にします。

思い切った省エネと再エネ導入を拡大します。石炭火力から計画的撤退をすすめ、温室効果ガス削減目標を引き上げます。

〈ジェンダー〉

男女賃金格差の是正、女性が多い非正規ワーカーの待遇改善をすすめます。女性の低年金問題の解決に向け、「減らない年金」を実現します。DV被害者や性暴力被害者の支援や、生理の貧困対策などの予算を大幅に拡充します。

〈災害〉

能登半島地震から1年が過ぎても住宅再建のめどは立たず、道路や水道の整備も遅れ、豪雨被害も重なって農業や漁業の復興もすすんでいません。被災者生活支援金の大幅な引き上げと対象拡大をはじめ、復旧・復興の予算を大幅に拡充します。

公共事業を大規模開発・新規事業優先から、防災・減災、老朽化対策へと大転換します。

責任ある財源政策にもとづく積極財政を

大軍拡と大企業へのバラマキという二つの放漫財政の結果、財政危機は深刻さを増しています。

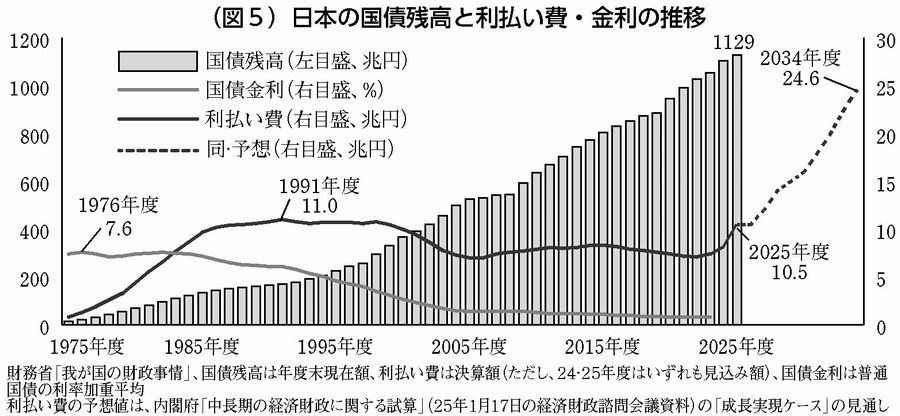

国債残高は25年度末に1129兆円に達するとされ、今後金利が上昇することで利払い費が増加することが予想されます。内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」では2034年度時点の利払い費は24・5兆円に膨らむと試算しています(「成長実現ケース」の場合 図5)。

|

これは、過去最高だった91年度11兆円の2倍以上です。

利払い費の増加は、国民の税金を使って大銀行や富裕層に支払う額の増加を意味し、所得再分配の機能を弱めます。金利を抑えるために、無理な金融緩和政策を続ければ、貨幣価値の下落を招き、いっそうの物価高騰につながるおそれもあります。

衆議院で少数与党化したもとで、国民の要求を実現する条件はひろがっていますが、その一方で、財源についての考え方を全く示さず、税の自然増に安易に期待したり、国債の野放図な増発を求めたりする動きもあらわれています。

しかし、足元の税収増は、経済が成長したためではなく、物価高騰に伴う名目的な所得や消費の増加によるものです。物価が上がれば税収だけでなく歳出の自然増も生じます。新たな政策の財源を、税の自然増だけに頼るのは無理があります。

自民党の中には、「防衛力整備も国債で」という主張も浮上しています。大量の国債発行で戦費をまかない、戦後のインフレで国民生活を破綻させた誤りを繰り返すものであり、断じて許せません。「国債をいくら発行しても、自国通貨建ての国債だから、日本ではギリシャのような『財政破綻』は起きない」などという議論もありますが、「国債の返済不能」という「財政破綻」は起きないとしても、インフレで暮らしが犠牲になるという形での「破綻」が起きる危険が増大していきます。

消費税の減税や、暮らしの予算を大幅に増やすなどの「積極財政」が必要なことは当然ですが、そのための財源をきちんと確保する、責任ある財源政策を伴ったものにすることが求められます。

日本共産党はこの立場から、大軍拡や大企業へのバラマキ、大企業・富裕層優遇税制など、歳出・歳入のゆがみをただすことで財源を確保する、政府予算案の抜本的な組み替えを要求するものです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます