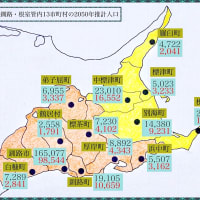

平成二十三年八月十九日、総務省消防庁は、この六月から義務化された住宅用火災警報器の普及率について、全国の消防本部単位ごとの推計結果を発表した。釧路・根室管内の各消防本部管内の普及率(写真上段=普及率表は、発表に基づいて私が作成)はおおむね良好な数値で、とりわけ弟子屈町・標茶町・鶴居村を管轄する釧路北部消防本部は、82.5%とずば抜けた高率を示している。全道平均が72.5%と高率なのは、平成二十年に義務化された札幌市の82.5%の影響が大きいと言われている。

平成二十三年八月十九日、総務省消防庁は、この六月から義務化された住宅用火災警報器の普及率について、全国の消防本部単位ごとの推計結果を発表した。釧路・根室管内の各消防本部管内の普及率(写真上段=普及率表は、発表に基づいて私が作成)はおおむね良好な数値で、とりわけ弟子屈町・標茶町・鶴居村を管轄する釧路北部消防本部は、82.5%とずば抜けた高率を示している。全道平均が72.5%と高率なのは、平成二十年に義務化された札幌市の82.5%の影響が大きいと言われている。

我が家では、平成二十年五月に家屋内リフォームを行った際、施工業者に勧められ、該当七個所に住宅用火災警報器を設置したが、三年目の今年七月八日に珍現象が起こった。

我が家では、平成二十年五月に家屋内リフォームを行った際、施工業者に勧められ、該当七個所に住宅用火災警報器を設置したが、三年目の今年七月八日に珍現象が起こった。

階段の踊り場で突然、一定の間隔を置いて「ピッピッピッ」と不審な音が発生し出し、やがて「ピッピッピッ、故障です」を繰り返すのである。踊り場で音が出るものといえば電話機と警報器だけだが、いくら調べても音は出ていない。 腑に落ちないまま、「ま、古い電話機の故障だろう」と結論を出し、翌日新しい電話機(写真中段<右>)を購入し交換したが、なんと、それでも「ピッピッピッ、故障です」が聞こえるではないか。改めて音の発生源を探索したが分からない。万策尽きて、もしやと階段の左側六畳間のドアを開け室内を点検。ふと天井を見上げると、なんと火災警報器の赤い作動灯(写真下段)が点滅しているではないか。発生源はこれだった。欄間の換気口を通して音が踊り場に流れていたのだ。旧電話機(写真中段<左>)にはとんだ濡れ衣だったが、十数年を経てそろそろ替え時だったので、一件落着で仕方がないだろう。それにしても、僅か三年で故障する火災警報器を製造したパナソニック株式会社の責任はどうなるのだ!

腑に落ちないまま、「ま、古い電話機の故障だろう」と結論を出し、翌日新しい電話機(写真中段<右>)を購入し交換したが、なんと、それでも「ピッピッピッ、故障です」が聞こえるではないか。改めて音の発生源を探索したが分からない。万策尽きて、もしやと階段の左側六畳間のドアを開け室内を点検。ふと天井を見上げると、なんと火災警報器の赤い作動灯(写真下段)が点滅しているではないか。発生源はこれだった。欄間の換気口を通して音が踊り場に流れていたのだ。旧電話機(写真中段<左>)にはとんだ濡れ衣だったが、十数年を経てそろそろ替え時だったので、一件落着で仕方がないだろう。それにしても、僅か三年で故障する火災警報器を製造したパナソニック株式会社の責任はどうなるのだ!

最近の「社 会」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事