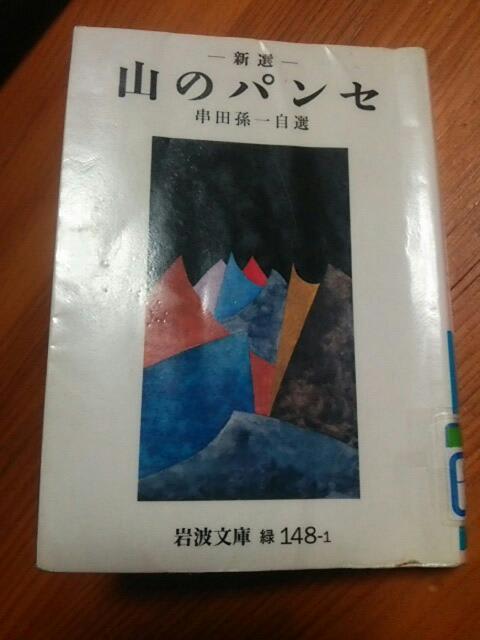

パンセとはフランス語の「瞑想録」とか「感想」「思索」「思考」などの意味があり」、また三色スミレのパンジーも同じ綴りであるともありました。

一部には以前にも読んだことがあると思った所がいくつかあり、あれっ?と思いましたが、以前書かれた本を自選で一冊にまとめた本だそうですから、もしかしたらそちらを読んでいたのかもしれません。

山への深い思いが伝わってきますし、行ったことのある山域は風景や情景が目に見えるようでした。

分かるところもあれば、よく分からない文章もあって、これは感性と思考の違いであると思います^^;

哲学的な心の表現であったりして、これらはお手上げでした(^^ゞ

擬人法をつかって山を表現したり、まるで山に心があり生命が宿っているような・・・

でもこれは分からなくもないです。

よく開発や資源のために山が削られたりしたときに、痛々しく思うとか言いますもんね。

山が怒っているという言い方もありますが、串田さんの「まるでいじめられているよう」だというのは、人間の欲の仕業と嘆いているようです。

山が父のようであったり母のようであったり、その懐に抱かれて心安らぐとか、思いますから。

人は皆いろいろな思いを背負ってますし、もしかしたらそれを山に背負っていって、軽くしてもらっているのかもしれませんよね。

串田さんは「最もいいことは、山へは何も持って行かない(荷物の携行のことではなく)ことである」と書かれていますけど。

人にとっての山はそんなふうに大きなものですけど、やはり宇宙を舞台にしたあばれ者の時代があったという言い回しが面白いです。

たしかに山は不動のように思えますけど、今でも地下のマグマが常に様子を伺って、思わぬ時に噴火したり、大きな気象の影響で削られたりして自然の中で姿を変えていますからナルホドと思います。

山に行くときは一人であったり二人であったり、大勢であったりしますし、その関係もいろいろなパターンがありますね。

メンバーは気心知れた人ばかりではないこともあります。

また慣れた人でも微妙な気持ちのずれが雰囲気を気まずくすることもあります。

山に限ったことではないですが、山では困りますね。

これは旅に関しても言えると思いますが、ストレスがたまると楽しくなくなります。

最初の書き出しに「意地の悪い山案内人」というタイトルがありました。

知人の16歳の娘さんとの山歩きを敢えて寡黙に、見守るような形で後ろを歩き、自分を意地悪な案内人とわざと位置づけています。

その真意は前を歩かせることで「そうすれば一人で山が歩けたことになるでしょう?道が分かれていたら、あなたが判断するんですよ。頂上へ行く道はどっちかっていうことをね」と話します。

山歩きに興味をもっても、ただ連れて行って貰うということでなく、自分で判断しながら歩けるようにという親心を察してのことなのでしょうか。

でも、一緒に歩くならやはり楽しく歩きたいです。

山歩きのしんどさに加えてのこの苦痛はやりきれません。

これは指導的立場での同行かもしれませんが、その娘さんにとって楽しくなかったでしょうね。

山に向かう気持ちや山に抱く概念は人それぞれでしょうけど、私が子供の頃を振り返った時、小さいながら山も海も川も当たり前に身近にあり、山歩きも遠足で疲れるものと洗脳されてました^^;

山を知らない子が「山は木でできているのか」と尋ねたという件はナルホド、知らないというのは意外な印象を持つものだと、これも面白かったです。

そういえば富士山を実際にみたのはいつのことだったか?

銭湯の絵を真似て描いていた記憶はありますが(笑)

半世紀以上も前のことは全く覚えておりません(^^ゞ

串田 孫一(くしだ まごいち、1915年11月12日 - 2005年7月8日。詩人、哲学者、随筆家。)

1995年発行

一部には以前にも読んだことがあると思った所がいくつかあり、あれっ?と思いましたが、以前書かれた本を自選で一冊にまとめた本だそうですから、もしかしたらそちらを読んでいたのかもしれません。

山への深い思いが伝わってきますし、行ったことのある山域は風景や情景が目に見えるようでした。

分かるところもあれば、よく分からない文章もあって、これは感性と思考の違いであると思います^^;

哲学的な心の表現であったりして、これらはお手上げでした(^^ゞ

擬人法をつかって山を表現したり、まるで山に心があり生命が宿っているような・・・

でもこれは分からなくもないです。

よく開発や資源のために山が削られたりしたときに、痛々しく思うとか言いますもんね。

山が怒っているという言い方もありますが、串田さんの「まるでいじめられているよう」だというのは、人間の欲の仕業と嘆いているようです。

山が父のようであったり母のようであったり、その懐に抱かれて心安らぐとか、思いますから。

人は皆いろいろな思いを背負ってますし、もしかしたらそれを山に背負っていって、軽くしてもらっているのかもしれませんよね。

串田さんは「最もいいことは、山へは何も持って行かない(荷物の携行のことではなく)ことである」と書かれていますけど。

人にとっての山はそんなふうに大きなものですけど、やはり宇宙を舞台にしたあばれ者の時代があったという言い回しが面白いです。

たしかに山は不動のように思えますけど、今でも地下のマグマが常に様子を伺って、思わぬ時に噴火したり、大きな気象の影響で削られたりして自然の中で姿を変えていますからナルホドと思います。

山に行くときは一人であったり二人であったり、大勢であったりしますし、その関係もいろいろなパターンがありますね。

メンバーは気心知れた人ばかりではないこともあります。

また慣れた人でも微妙な気持ちのずれが雰囲気を気まずくすることもあります。

山に限ったことではないですが、山では困りますね。

これは旅に関しても言えると思いますが、ストレスがたまると楽しくなくなります。

最初の書き出しに「意地の悪い山案内人」というタイトルがありました。

知人の16歳の娘さんとの山歩きを敢えて寡黙に、見守るような形で後ろを歩き、自分を意地悪な案内人とわざと位置づけています。

その真意は前を歩かせることで「そうすれば一人で山が歩けたことになるでしょう?道が分かれていたら、あなたが判断するんですよ。頂上へ行く道はどっちかっていうことをね」と話します。

山歩きに興味をもっても、ただ連れて行って貰うということでなく、自分で判断しながら歩けるようにという親心を察してのことなのでしょうか。

でも、一緒に歩くならやはり楽しく歩きたいです。

山歩きのしんどさに加えてのこの苦痛はやりきれません。

これは指導的立場での同行かもしれませんが、その娘さんにとって楽しくなかったでしょうね。

山に向かう気持ちや山に抱く概念は人それぞれでしょうけど、私が子供の頃を振り返った時、小さいながら山も海も川も当たり前に身近にあり、山歩きも遠足で疲れるものと洗脳されてました^^;

山を知らない子が「山は木でできているのか」と尋ねたという件はナルホド、知らないというのは意外な印象を持つものだと、これも面白かったです。

そういえば富士山を実際にみたのはいつのことだったか?

銭湯の絵を真似て描いていた記憶はありますが(笑)

半世紀以上も前のことは全く覚えておりません(^^ゞ

串田 孫一(くしだ まごいち、1915年11月12日 - 2005年7月8日。詩人、哲学者、随筆家。)

1995年発行

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます