「空に見つ」についてもう少し掘り下げます。

空から見て分かることとは何でしょう?

日本書紀によると、「そらにみつ」は、饒速日命(にぎはやひのみこと)が天の磐船で空を飛びながら日本列島を「日本(やまと)」と名付けた際に一緒に付けた修飾語です。

日本書紀では、天孫降臨が二つあることになっています。天皇家の天孫降臨と、物部氏の天孫降臨です。物部氏の天孫降臨を行ったのが、饒速日命(にぎはやひのみこと)です。

「日本」という漢字を使っているのは、これ以上東に陸地が見えず、日が昇るところ=日の本(もと)だからです。

そのことが「空から見れば分る」と言っているのです。

南米に縄文土器そっくりの土器があったという話がありますが、アメリカ大陸の存在を縄文人が知っていた可能性は十分あると思います。

縄文人は、海洋民族と言われることがあります。

海洋民族の縄文人は、日本より東にアメリカ大陸があることが分かっていたのではないでしょうか。

海上を東に航海すれば、その先にアメリカ大陸があるので日本は日の本(もと)ではありません。

けれども、地球は丸いので、日本上空をいくら高く飛び上がってもアメリカ大陸は見えません。

日本が、日の本(もと)と言えるのは、空から見た場合です。

(グーグルアースより)

「空に見つ日本(やまと)」

と言うのは、

船で進めば、東の端=日の本(もと)ではないのだけれど、

空から見たら、東の端=日の本(もと)だと言える、ということです。

「空に見つ」というのは、とても大切な意味を持っています。意味がないなんて誰が言ったのでしょう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

地球上で高い空から東側に陸地が見えないのは日本を含む太平洋の西側だけです。

大西洋の西側からでは、空高く飛び上がるとアフリカ大陸の西岸が見えてしまいます。

実際に宇宙から地球を眺めなくても、

地球が丸いことを知っていて、

正しい海図が頭に入っていれば分ることです。

古代ギリシャ人は、太陽の傾きから地球が丸いことだけではなく、地球の大きさまで分かっていました。

エラトステネスさんが紀元前240年に地球の大きさを計算しています。

日本の皇紀で今年は、2684年です。初めのうちは、今の1年を2年とする「春秋年」を採用していたので、神武天皇は、紀元0年頃の人です。

神武天皇のお祖父さんのお父さんは、天孫降臨した瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)です。饒速日命(にぎはやひのみこと)も同時代の人だとすると、エラトステネスさんの結果を認識していておかしくない時期です。

ギリシャ神話と日本神話は、似ている部分が多いと言われています。当時、交流があってもおかしくありません。

縄文人は航海民族だったと言われていますので、少なくとも頭の中には正確な海図を持っていたと考えられます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

更に時代を遡ります。

天から降りてきた「いざなぎのみこと」、「いざなみのみこと」という神様が日本の国(大八洲)を生(う)んだ時に、本州を「大日本豊秋津洲(おおやまととよあきづしま)」と名付けました。

いざなぎ様、いざなみ様が名付けた名前

「大日本豊秋津洲」の

「あきづ」とは、トンボのことです。

頭の中にある海図を空から見るように

俯瞰、鳥瞰すると、

本州はトンボの形に見えるということです。

私にとって、トンボで思い出すのは、

何かに止まっている赤トンボの目の前で

右手の人差し指をぐるぐる回し、

トンボの目が回ったところで、

羽を掴んで捕まえるという動作です。

そんな、私にとって、

トンボのイメージは、正面から見て、

左右斜め上に羽を広げた姿です。

そのイメージを持ちながら地図の上の日本の本州を見ると、

トンボが羽を広げた姿を少し斜め前から見たように見えます。

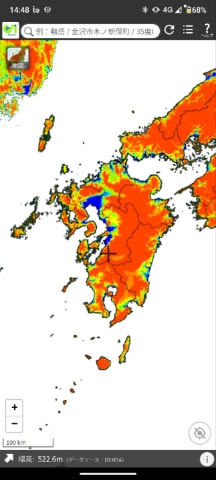

添付した画像を見てみて下さい。

みなさん、そんなバカな、と思うでしょう。

でも、縄文以来、日本人は優れた航海術を持っていました。

縄文時代、伊豆半島から50km以上離れた神津島と千葉や静岡の間で黒曜石の流通が行われてたことが確認されています。

黒曜石はとても切れ味の良いナイフになります。

大和朝廷になるころには、

朝鮮半島や三国志の呉があった地域(中国南北朝時代 の宋の国)と行き来していた記録が残っています。

日本書紀の雄略天皇の巻でも、

しょっちゅう朝鮮半島で戦っていますし、

呉(宋)の国から何度も使者が来ていることから、

行き来が活発だったと思われます。

当然航海の専門家がいたでしょうし、彼らの頭の中には海図があって、大陸の海岸線やいろいろな島がどのような形をしているか分かっていたはずです。

仮に空から見たら本州がどういう形になるか、

彼らには分かっていたことでしょう。

(黒曜石のナイフは実用品であり、生活必需品でもある黒曜石の運搬には、安定的な航海技術が必要です。毎回大冒険をするような航海では、命がいくつあっても足りません。)

本州は、真っ直ぐ細長い島が真ん中でポキっと折れた形をしています。静岡から新潟に伸びる中央地溝帯(フォッサマグナ)というとても珍しい地質構造がその折れ目になっています。

西日本が時計回り、東北日本が反時計回りに廻ったので、真ん中が割れて大きな溝ができたそうです。(今度ポッキーかリッツを内側に向けて折ってみましょう。それと同じ原理です。)

ネットによると、とても珍しい構造で、世界唯一と言っているサイトもあります。地溝帯という構造自体はアフリカの大規模なものが有名です。石川県能登半島の先、火を吐く竜の口元のように見える場所にも邑知潟地溝帯(おうちがたちこうたい)という地溝帯があります。

それでも、世界で唯一というのは、細長く真っ直ぐな島をポッキリ折ってしまうような構造が他にないということなのでしょう。

いずれにせよ、航海技術に長(た)けた縄文人にとっても、他で見ない本州の形が印象に残っていて、その形の特徴を伝える名前(あきづ=トンボ)で呼んだんだと思います。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ちなみに、日本(やまと)の訓読みの方ですが、

「と(戸_門)」というのは、何かに囲まれた長方形の形を指します。

港(みなと)は、水(みな)に囲まれた長方形の陸地を指します。

(名古屋港、空から見る鍋田埠頭と飛島埠頭 ウィキペディアより)

瀬戸は川や海峡などの両岸の浅瀬の間の細長く流れの速い場所です。

そもそも「戸(と)」は、壁に囲まれた長方形の空間です。

「やまと」は、山に囲まれた長方形の地域を指します。

奈良盆地を国土地理院地図の陰影起伏図で見れば、一目瞭然です。

訓読みの「日本(やまと)」の意味も「空に見つ」つまり「空からみれば分るはず」です。

「やまと」は、奈良盆地を指す固有名詞ではありません。

日本全国にある山に囲まれた細長い地形を指す一般名詞です。

縄文海進による平野の水没で海岸沿いの人の住めるところは限られていきます。しかも常に津波や高潮に怯えなくてはなりません。

奥山は多くの人が住める場所ではありません。

堤防を作って津波や高潮への備えができるまでは、多くの人々が安心して住むことができるのは阿武隈高地のような高台か、東日本と九州に多い山に囲まれた細長い盆地である「やまと」に限られました。

(2024/08/21追記 阿武隈高地は、山地なので多くの人は住めないかもしれません。海沿いで多くの人が住めるのは、縄文海進で沈まず、高潮の影響を受けない『台地』ですね。広大な台地があったのは、常総台地=常陸台地と下総台地のあった関東地方です。)

(国土地理院地図の自分で作る色別標高図の標高15mまでを水色 50mまでを緑で表しています。)

その時代には、日本全体を指して「やまと」と言うのは決しておかしなことではありませんでした。

「やまと」という言葉も

「空から見れば分かるはず」

です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

茨城県の水戸の地名の由来について、

別の回で話しました。