やはり奈良を回るにはとても一日二日では無理なものです。

今日は、奈良の三日目です。

朝から少々小雨模様ですが、これから東大寺を見ることにしました。

奈良市内から東の方を眺めると、三笠山麓の深い緑の中に、燦然と鴟尾(しび)を輝かせている大仏殿を見る事ができる。

この大仏殿を金堂とする伽藍が、華厳宗大本山「東大寺」です。

■東大寺の建立は、聖武天皇です。

又、また唐僧鑑真(がんじん)は、栄叡(ようえい)・普照(ふしょう)を遣わした

我国からの律僧招請に応じ、渡海を試みること6度、12年の歳月を経て、

天平勝宝6年(754)、漸く来朝を果たし、この年、大仏殿宝前に設けられたわが国初の

戒壇に於て、聖武上皇・孝謙天皇等に戒を授けた。以後、鑑真は授戒伝律の指導者として、

大仏殿の戒壇を移築した東大寺戒壇院を授戒の根本道場とするとともに、

伝律の道場として唐招提寺を設けて戒律の教導に尽された。

■大仏殿

創建から2度にわたって焼失、鎌倉と江戸時代に再建された。

江戸期には柱とする材が調達できず、芯となる槻(つき)を檜板で囲い、鉄釘と銅輪で締めて柱とした。

そのため、創建時に11間(けん、86m)あったが7間(57m)となった。

現在でも世界最大級の木造建築であるが、往時の壮大さがうかがえる。

毎年、大晦日から元旦に正面唐破風(からはふ)下の観相窓が開かれ、大仏尊像のお顔を外から拝しながら新年を迎えることができる。

■二月堂

旧暦2月に「お水取り(修二会)」が行われることからこの名がある。

二月堂は平重衡の兵火(1180年)、三好・松永の戦い(1567年)の2回の

戦火には焼け残ったが、寛文7年(1667年)、お水取りの最中に失火で焼失し、

2年後に再建されたのが現在の建物である。本尊は大観音(おおかんのん)、

小観音(こがんのん)と呼ばれる2体の十一面観音像で、

どちらも何人も見ることを許されない絶対秘仏である。

建物は2005年12月、国宝に指定された。

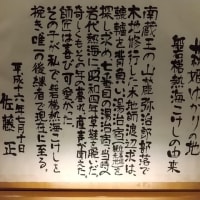

■南大門

天平創建時の門は平安時代に大風で倒壊した。

現在の門は鎌倉時代、東大寺を復興した重源上人(ちょうげんしょうにん)が

再建したもので、今はない鎌倉再建の大仏殿の威容を偲ばせる貴重な遺構である。

正治元年(1199)に上棟し、建仁3年(1203)には門内に安置する仁王像とともに竣工した。

入母屋造、五間三戸二重門で、ただ下層は天井がなく腰屋根構造となっている。

また屋根裏まで達する大円柱18本は、21mにも及び、門の高さは基壇上25.46mもある。

大仏殿にふさわしいわが国最大の山門である。

仁王像二体は、昭和63年から5年間にわたって全面解体修理が行われ、

天平創建期から向かい会って立っていたことや、山口県で伐採された木材が、

約1年程で搬送され、古文書の記述通り、ほぼ70日間で二体同時進行で、

造像されたことも証明された。

■戒壇堂

754年(天平勝宝6)、聖武上皇は光明皇太后らとともに唐から渡来した鑑真(がんじん)から戒を授かり、翌年、日本初の正式な授戒の場として戒壇院を建立した。

戒壇堂・講堂・僧坊・廻廊などを備えていたが、江戸時代までに3度火災で焼失、

戒壇堂と千手堂だけが復興された。

【交通】近鉄奈良駅から徒歩二十分です。

今日は、奈良の三日目です。

朝から少々小雨模様ですが、これから東大寺を見ることにしました。

奈良市内から東の方を眺めると、三笠山麓の深い緑の中に、燦然と鴟尾(しび)を輝かせている大仏殿を見る事ができる。

この大仏殿を金堂とする伽藍が、華厳宗大本山「東大寺」です。

■東大寺の建立は、聖武天皇です。

又、また唐僧鑑真(がんじん)は、栄叡(ようえい)・普照(ふしょう)を遣わした

我国からの律僧招請に応じ、渡海を試みること6度、12年の歳月を経て、

天平勝宝6年(754)、漸く来朝を果たし、この年、大仏殿宝前に設けられたわが国初の

戒壇に於て、聖武上皇・孝謙天皇等に戒を授けた。以後、鑑真は授戒伝律の指導者として、

大仏殿の戒壇を移築した東大寺戒壇院を授戒の根本道場とするとともに、

伝律の道場として唐招提寺を設けて戒律の教導に尽された。

■大仏殿

創建から2度にわたって焼失、鎌倉と江戸時代に再建された。

江戸期には柱とする材が調達できず、芯となる槻(つき)を檜板で囲い、鉄釘と銅輪で締めて柱とした。

そのため、創建時に11間(けん、86m)あったが7間(57m)となった。

現在でも世界最大級の木造建築であるが、往時の壮大さがうかがえる。

毎年、大晦日から元旦に正面唐破風(からはふ)下の観相窓が開かれ、大仏尊像のお顔を外から拝しながら新年を迎えることができる。

■二月堂

旧暦2月に「お水取り(修二会)」が行われることからこの名がある。

二月堂は平重衡の兵火(1180年)、三好・松永の戦い(1567年)の2回の

戦火には焼け残ったが、寛文7年(1667年)、お水取りの最中に失火で焼失し、

2年後に再建されたのが現在の建物である。本尊は大観音(おおかんのん)、

小観音(こがんのん)と呼ばれる2体の十一面観音像で、

どちらも何人も見ることを許されない絶対秘仏である。

建物は2005年12月、国宝に指定された。

■南大門

天平創建時の門は平安時代に大風で倒壊した。

現在の門は鎌倉時代、東大寺を復興した重源上人(ちょうげんしょうにん)が

再建したもので、今はない鎌倉再建の大仏殿の威容を偲ばせる貴重な遺構である。

正治元年(1199)に上棟し、建仁3年(1203)には門内に安置する仁王像とともに竣工した。

入母屋造、五間三戸二重門で、ただ下層は天井がなく腰屋根構造となっている。

また屋根裏まで達する大円柱18本は、21mにも及び、門の高さは基壇上25.46mもある。

大仏殿にふさわしいわが国最大の山門である。

仁王像二体は、昭和63年から5年間にわたって全面解体修理が行われ、

天平創建期から向かい会って立っていたことや、山口県で伐採された木材が、

約1年程で搬送され、古文書の記述通り、ほぼ70日間で二体同時進行で、

造像されたことも証明された。

■戒壇堂

754年(天平勝宝6)、聖武上皇は光明皇太后らとともに唐から渡来した鑑真(がんじん)から戒を授かり、翌年、日本初の正式な授戒の場として戒壇院を建立した。

戒壇堂・講堂・僧坊・廻廊などを備えていたが、江戸時代までに3度火災で焼失、

戒壇堂と千手堂だけが復興された。

【交通】近鉄奈良駅から徒歩二十分です。