加賀百万石の金沢城のビイスタ工法

◆対談者

今日本全国では城郭ビイスタ

論で話題騒然となっています。

加賀前田侯は織田信長家臣と

して安土城に伝前田利家邸が

残っていますが前田家とは?

この頃よりビイスタ工法を

安土城で自分の屋敷設計に

扇型ビイスタ工法を使って

いたのですか?御教示下を!

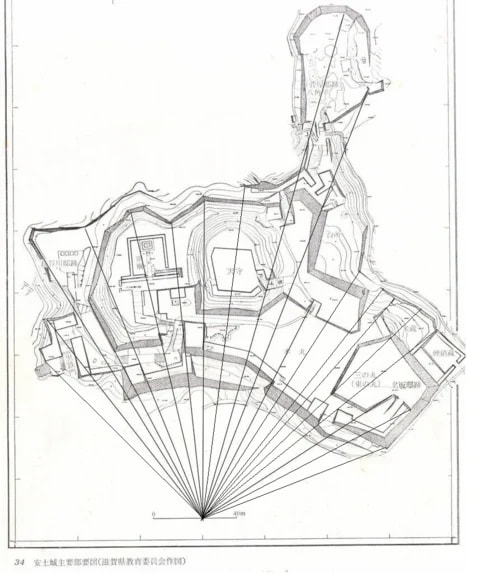

▼主君 織田信長 安土城ビイスタ工法

▼主君 信長安土城天主中央ビイスタ工法

◆長谷川

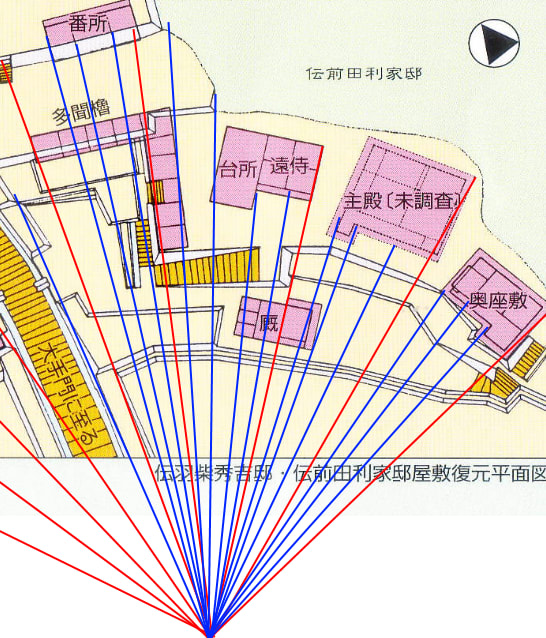

伝前田利家邸の殿舎配置は

明らかに主君信長の安土城

と類似した扇型ビイスタを

駆使した配列を前田家では

施工したと推定されますが

▼家臣 伝前田利家邸 安土城内

◆質問者

信長は天正10年1582年本能寺

の変で亡くなります。この時

前田利家と前田利長は何処の

城主だったのでしょうか?

◆長谷川

父 利家は能登小丸山城主

子 利長は越前府中の城主

柴田勝家与力的大名でした

◆質問者

天正11年1583年賤ケ岳の

戦いの陣城玄番尾城には

ビイスタ工法が施されま

したか?

◆長谷川

織田信長の北陸方面師団長

だった重臣柴田勝家は織豊

系大名です壮大なビイスタ

工法を駆使して玄番尾城を

縄張して築城しております。

▼玄番尾城 天守台 写真

▼玄番尾城ビイスタ工法 長谷川博美図

◆質問者

柴田勝家の甥 佐久間盛

天正11年築城の近江余呉

の行市山陣城 ビイスタ

工法ありますか?

◆長谷川

存在致します。

◆質問者

織豊系大名越中の佐々成正の

富山城には柴田勝家玄番尾城

と類似した馬出のある城です

か?またビイスタ工法は?

◆長谷川

後に前田家の持ち城ともなった

越中富山城は典型的ビイスタで

重複型ビイス工法の様式です。

▼富山城 重複型ビイスタ工法

◆質問者

同じく前田利家、前田利長親子

の陣城、別所山城はビイスタの

工法を使っているのですか?

◆長谷川

別所山陣城は扇型ビイスタ

工法を駆使し築城してます。

◆質問者

都市計画の技術者として

キリスタン大名として世

に名の通った高山右近の

賤ケ岳合戦時の大岩山陣

は城はビイスタ工法使用

しておりますか?

◆長谷川

緻密な幾何学的ビイスタ

工法を駆使築城してます。

▼滋賀県長浜市余呉町岩崎山陣城図

◆観光客

別所山陣城と岩崎山陣城の

御城印何処で販売されてる?

◆長谷川

余呉観光館

ウッデイパル余呉

木之本駅おかん 3カ所

◆質問者

前田利長の富山高岡城って

ビイスタ工法使ってます?

◆長谷川

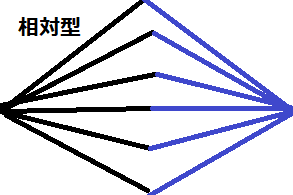

高岡城も岩崎山城も相対型

ビイスタ工法駆使してます。

◆枝吉城ウィツキペデイアより引用

とされている(『采邑私記』)。しかし、高山右近が直接

船上城へ入城したと記されている研究[3]や、右近に関して

触れていない研究もある[2]。これらの事から「枝吉城に入

ったという確実な史料もなく、枝吉城に右近がいたかどうか

は分からない」[4]としており右近が城主となったかどうか

については不明と記している。▼枝吉城相対型ビイスタ

▼高岡城ビイスタ工法「相対型」

▼高岡城天守は重複型ビイスタです。

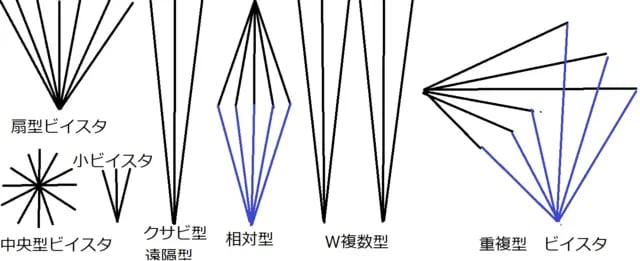

▼長谷川博美 ビイスタ工法一覧表

◆質問者

さて日本最大の外様大名

加賀百万石の金沢前田家

の居城の『金沢城』には

城郭ビイスタあります?

◆反論者

絶対に100%存在しない!

長谷川城郭ビイスタ論な

ど絶対に信用しません!

城郭ビイスタ論動画は

絶対に見ないで下さい!

◆対談者

長谷川先生!是非とも

金沢城更なる発展の為

日本の城郭研究の大道

の為に是非御教示を!

◆長谷川

先ず金沢城とは真宗の

「尾山御坊」が存在

しました真宗北陸布教

の為の重要拠点尾山が

金沢城の原形と言う事

になり文献『信長公記』

で大阪石山本願寺城の

事を「 抑も大坂は凡日本

一の境地也。(中略)

加賀国より城作を召寄、

方八町に相構」と

『信長公記』巻十三

天正八年にも記載されて

加賀国城作の文言が気に

なるところであります。

天文元年(1532年)期

の蓮如上人の京都山科

本願寺の縄張は城郭史

から見ても異常な進歩

性が見られ我々の常識

を超えるビイスタ工法

を用いた秀逸なる寺院

城郭であった事が確実

▼山科本願寺クサビ型ビイスタ

▼山科本願寺中央型ビイスタ

以下ウイッキペデイアより引用

文明10年(1478年)から造営され、約6年間で建設

されたと言われている。山科盆地の中央より西側に

あり、四ノ宮川と山科川(旧音羽川)の合流地点で、

当時は山城宇治郡に属する。この地域は東海道から

宇治街道へ抜ける分岐点、交通の要所であった。

天文元年(1532年)の『経厚法印日記』によると

「山科本願寺ノ城ヲワルトテ」と記載が見受けら

れることから、当時より城として呼称されていた。

寺院が城に変化できたのは加賀より城造り人夫を

呼び寄せて本格的な城郭に仕上がったのでないか

と思われている。

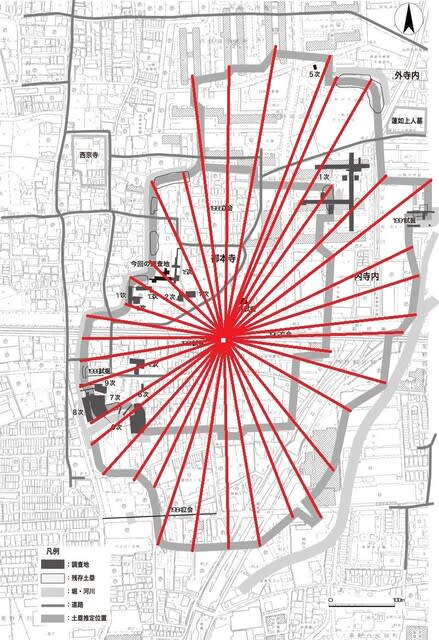

◆長谷川

金沢城は尾山御坊佐久間盛政の

居城そして前田候による累代の

普請工事によって築城された城

ですがビイスタ工法を検討しま

す。先ず大手方面からビイスタ

真に息を飲む見事なビイスタ!

金沢城二の丸居館部を中心の

次これも見事な中央ビイスタ

石川門方面から二の丸へ

向けたビイスタ工法あり

▼金沢城主要部図

整合性のある金沢城の

重複型ビイスタの存在

▼金沢城 重複型ビイスタ工法

▼織豊系城郭 富山城の重複ビイスタ

▼三の丸中心のビイスタ工法

これは石川門口と大手門位置

を決定する最重要測量起点。

◆対談者

長谷川先生!スゴ過ぎです!

金沢城加賀侯隠然たる力量!

▼天正大坂城「石山本願寺跡」豊臣秀吉

▼大津城ビイスタ 織豊系城郭