◆山田城と深大寺城の幾何学設計

◆関東人

武蔵深大寺城などは古様の

関東城郭で言うイメージ所謂

ふるき郭の印象あがりますが?

天文1537年上杉朝定は難波田

弾正広宗に命じて深大寺城を

増築したとされてますからね!

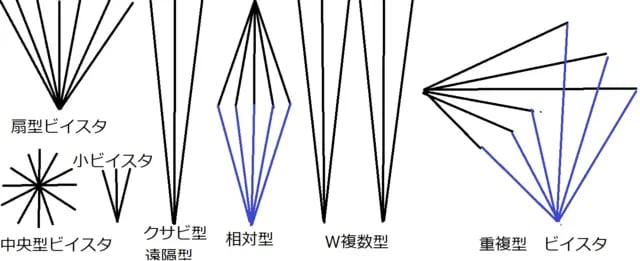

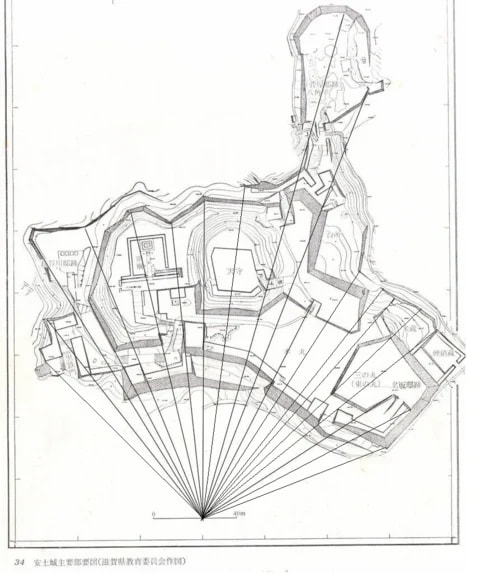

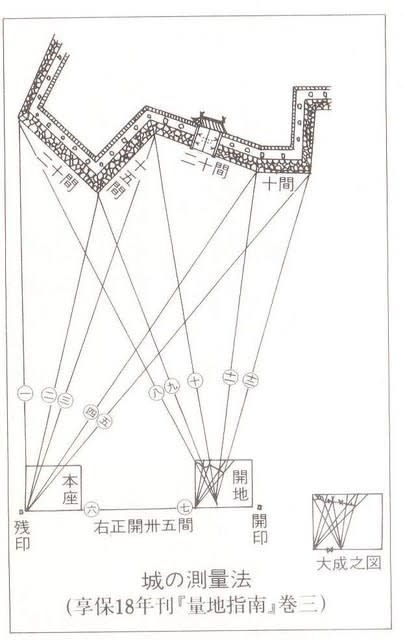

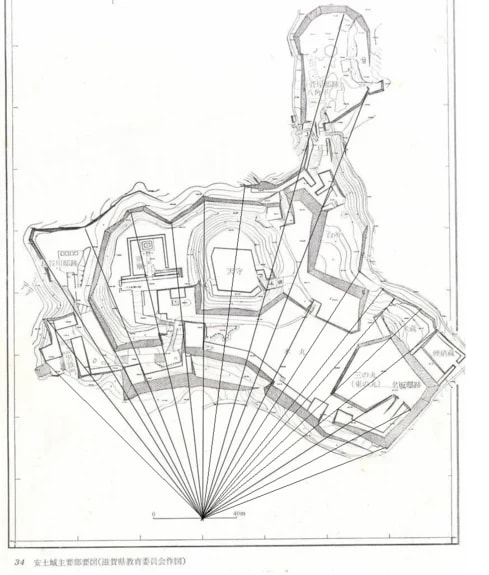

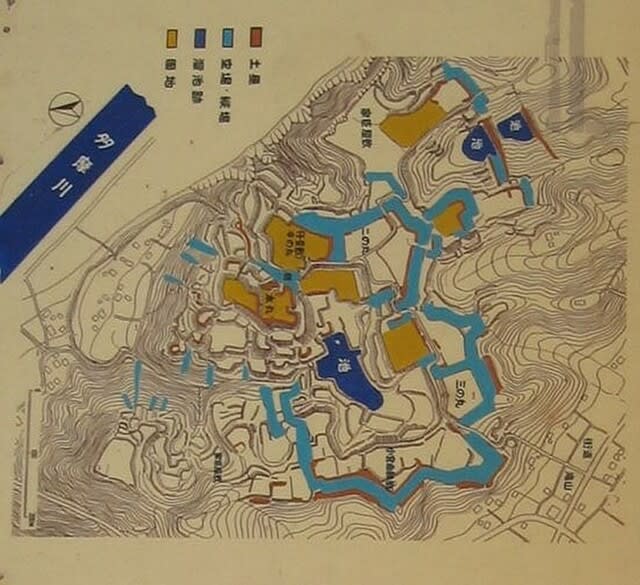

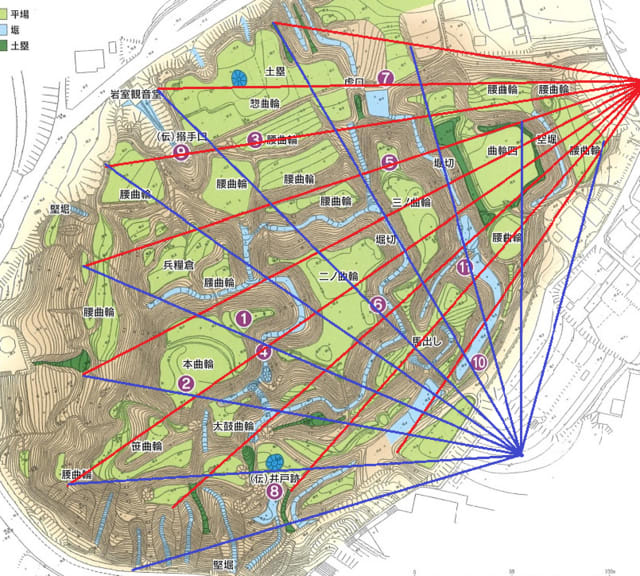

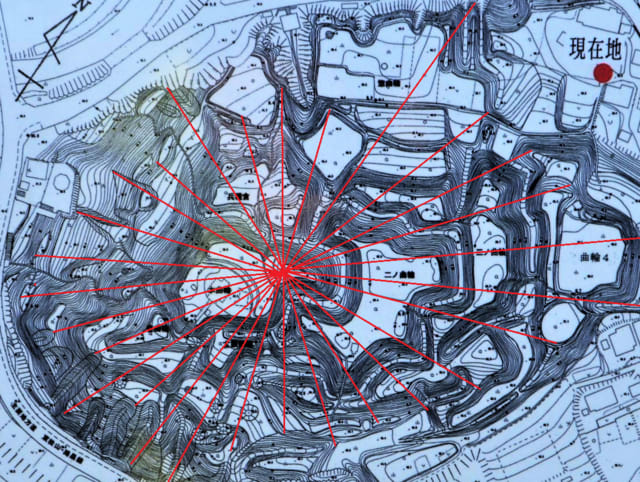

▼深大寺城 主郭中央ビイスタ

◆長谷川

縄張図などの印象から古様な

る坂東の城の印象を受けます

が私は深大寺城の中核部とは

かなり高い測量技術を用いた

繊細な縄張であると考えてい

ます。本丸には中央ビイスタの

測量痕跡を読み取れまた主郭

副郭にも幾何学的な放射測量

を実施していると感じる城です。

▼深大城扇型ビイスタ工法

◆関東人

おっつと!そんな城郭研究手法

私は生まれて初めて聞く違和感

そして斬新性や研究の進歩性も

同時に感じているところですよ!

希代の城郭研究家とか隠れ氷山

の長谷川氏と一部で評価が高い

長谷川さんから見て関東の城で

高度な縄張技術を感じる関東の

城とは何城なのでしょうか?

◆長谷川

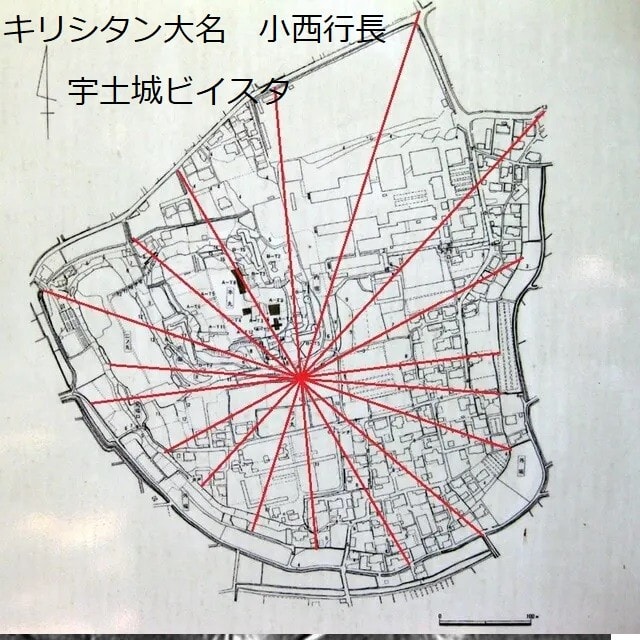

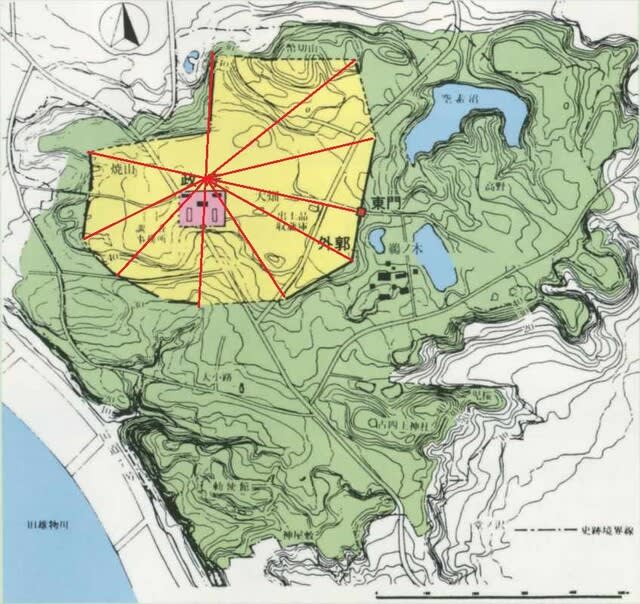

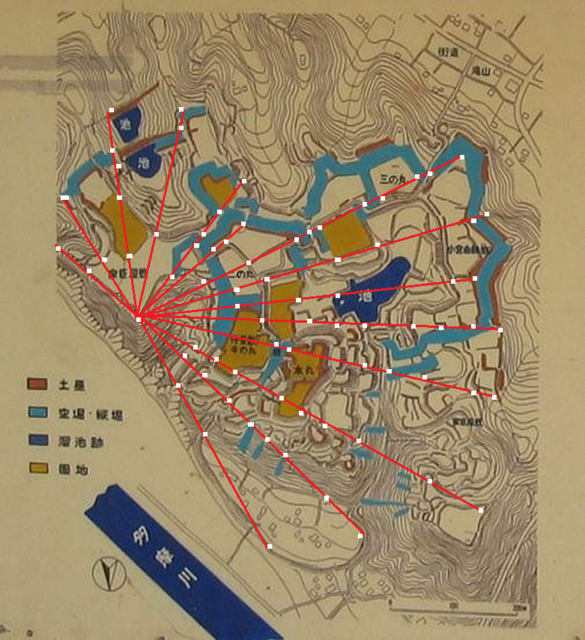

栃木県矢板市の山田城です。

この城は寒けがする程縄張の

レベルが高い緻密な城郭です

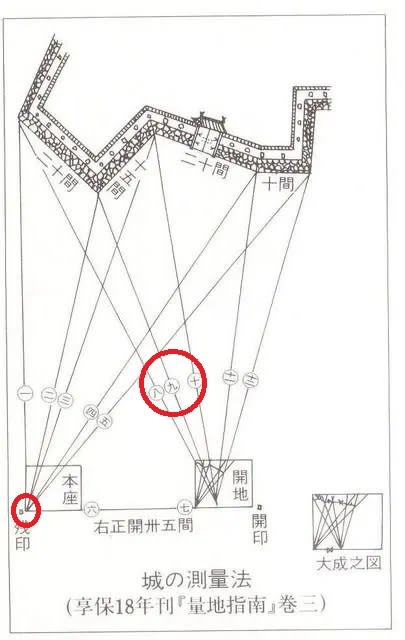

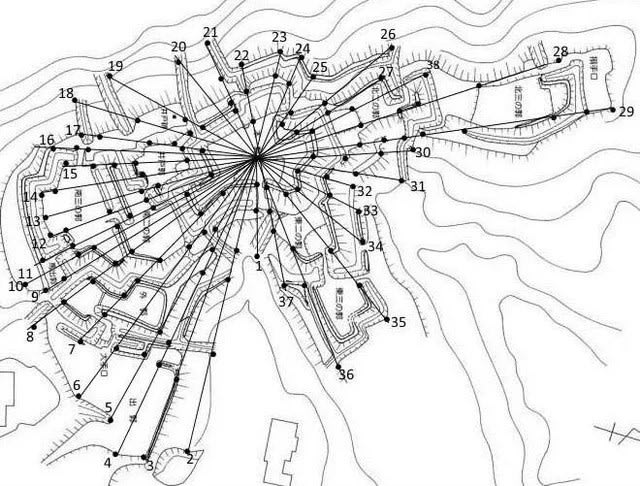

▼栃木山田城図

◆関東人

違うな!まったく私の感性主観

と長谷川さんの主観と切り口が

異なりその意見の断層に驚く!

例えば栃木山田城に中央から

計測した縄張技術あるのかね?

◆長谷川

山田城にも深大寺城にも両城

中央ビイスタが存在致します。

▼深大寺城 中央ビイスタ

▼山田城 中央ビイスタ

◆関東人

しかし山田城は原形を欠損

してるし 両城の縄張自体

が類似してるとは考えられな

い研究視点と言うかアンタの

平面図形咀嚼力がスゴイよ?

まあ構図的には類似してる。

◆関東人

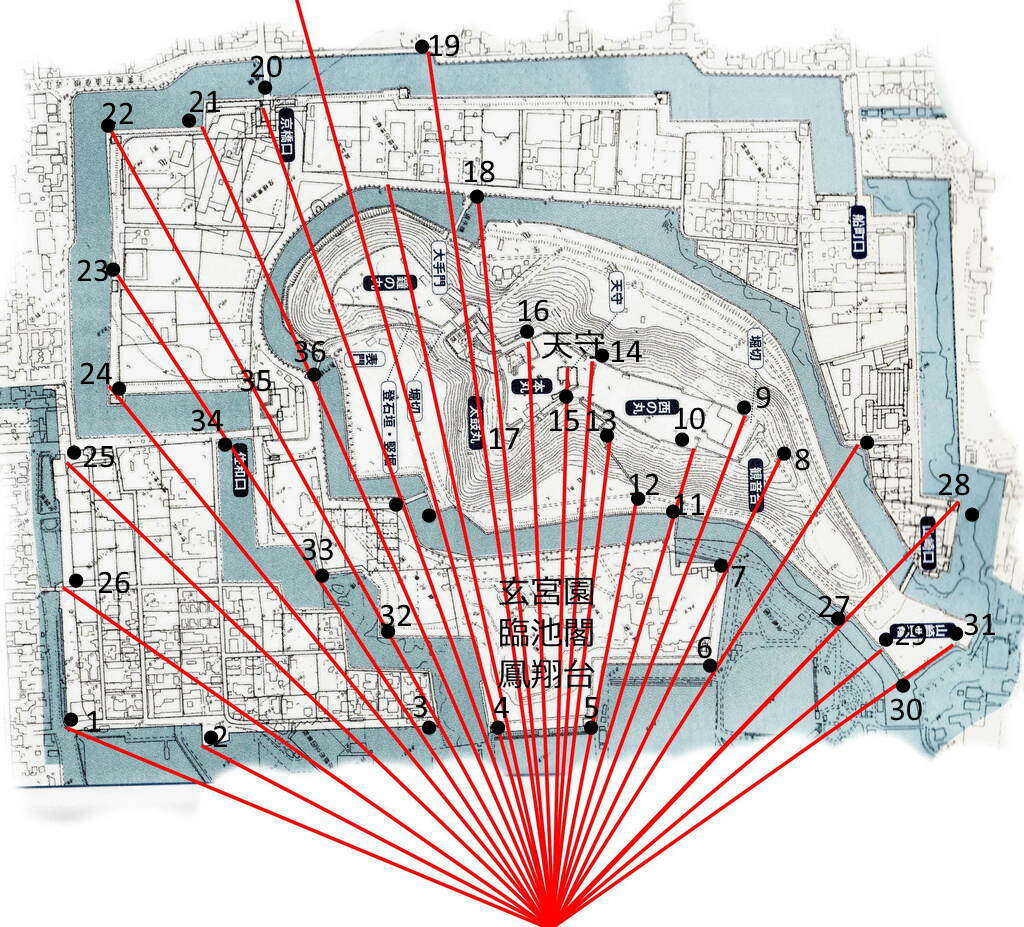

まさかまさか?山田城には扇型

ビイスタ工法なんてシヤレた技

使ってないよね!?山田城は

俺なんかスゴイ城の部類には

入ってねえんだよなこの城は

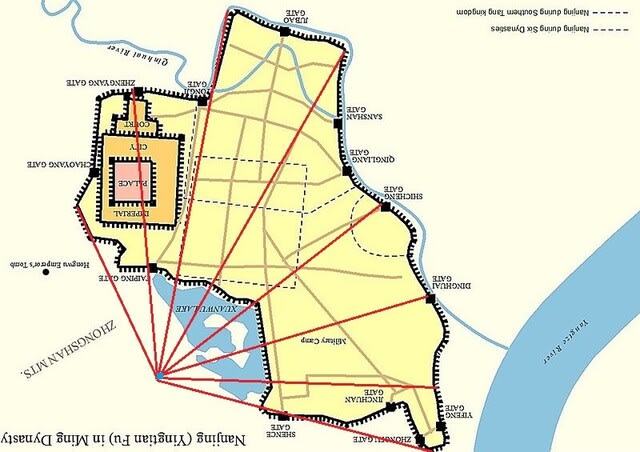

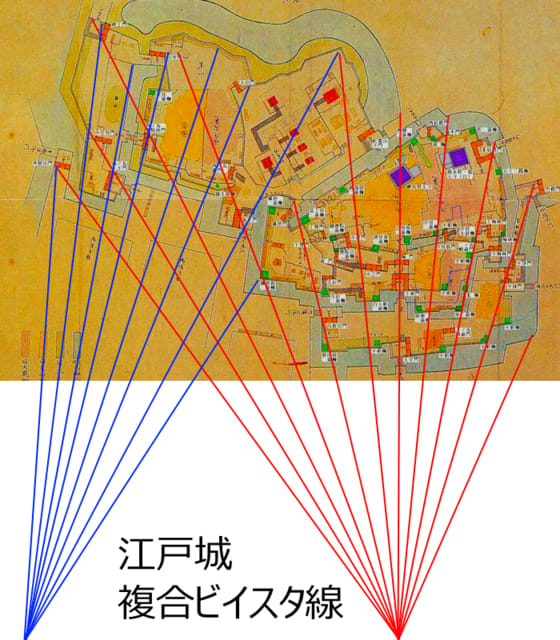

◆長谷川

いいえ

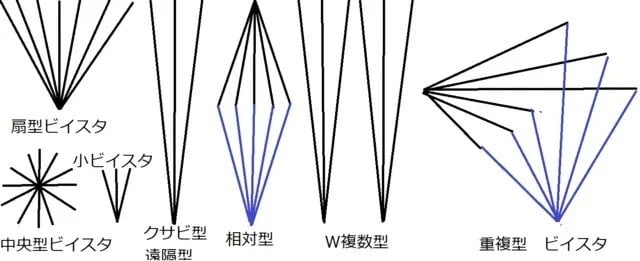

北赤色ビイスタ

南黄色ビイスタ

とかなり巧妙な

設計技術です。

◆長谷川

これ相対型ビイスタと言います。

◆関東人

もうそれでビイスタは無いよね?

◆長谷川

いいえ

それが

東西からも赤青で測量して

内郭を縄張しておりまして

山田城には中央ビイスタ1

相対型ビイスタを複数で

使っていると言えますね。

下総根戸城のビイスタ工法