労働基準関係法制研究会(第6回)

厚生労働省(労働基準局)有識者会議「労働基準関係法制研究会」の第6回研究会が昨日(2024年4月23日)開催されましたが、議題は「労働基準関係法制について」となっています。なお「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省(労働基準局)有識者会議になります。

「労働基準関係法制研究会」の目的は「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うこと」とされています。また「労働基準関係法制研究会」の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等」とされています。

資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第6回研究会の資料は「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」と題されています。

この資料は今までの研究会で「労働時間法制」「労働基準法の事業」「労働基準法の労働者」「労使コミュニケーション 」といった各論点について各メンバー(構成員)の意見を整理し、リストアップしたものとされていますが、ここでは「労働時間法制」にかかわる箇所のみ抜粋して掲載します。

労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理(抜粋)

Ⅰ 今後の研究会に向けての整理

本研究会は、本年(2024年)1月23日の設置以来5回開催し、今後の労働基準関係法制を考えていくに当たって、

① 労働時間法制

② 労働基準法の「事業」

③ 労働基準法の「労働者」

④ 労使コミュニケーション

の各論点について構成員から自由に意見をいただく形で議論を進めてきた。

本資料は、今後の研究会でより具体的に各論点について掘り下げていくため、各構成員の意見を整理し、リストアップしたものである。

Ⅱ 各論点について、考え方と今後の議論の方向性

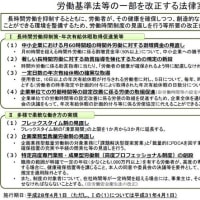

1 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

本研究会では、労働基準法における労働時間の規制を以下の3つに大別し、それぞれについて趣旨目的と、どのように管理(規制)すべきか検討してきた。

① 最長労働時間規制

労働時間規制は、法定労働時間を超える労働を制限し、法違反に対しては罰則を科す強行法規となっている。現行法では、法定労働時間、36協定による時間外・休日労働、36協定の特別条項により認められる上限までの時間外・休日労働と段階を持って設けられている。

② 労働時間からの解放の規制(労働解放時間)

これは、休憩・休日・年次有給休暇・勤務間インターバルといった「労働から解放された時間」の考え方である。労働者の健康確保、心身の疲労回復や気分転換、仕事と生活との両立のために必要なものとなる。

③ 割増賃金規制

これは、時間外・休日・深夜の労働の抑制と、それらの労働をした場合の補償のため、使用者に通常の賃金に割増を設け、負担を求めるものとなる。

1-1 最長労働時間規制

(1)時間外・休日労働時間の上限規制

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・働き方改革で導入した時間外・休日労働時間の上限規制は、全体の労働時間の縮減に一定の効果を示しているという意見があった。

・当初から適用があった業種はもとより、本年(2024年)3月末まで適用猶予されていた業種においても、制度適用に向かって対策が進められてきたという意見があった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・長期的には、「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」(平成29年3月)にあるように、時間外労働の上限を36協定の原則である月45時間、年360時間に近づけていけるよう努めていくべきであり、目標を見据えて定期的に見直しの議論をすべきという意見があった。議論にあたっては、時間的余裕を持って行っていくことが必要であるという 意見があった。

・自動車運転者や医師などは、今年度から時間外・休日労働の上限規制が適用となったが、なお一般より長い上限が適用されることとなるため、健康確保措置のあり方や、一般則の適用に向けた取り組みをどのようにするか議論すべきという意見があった。

・上限規制の意義を、健康確保におくか、仕事と生活の両立におくか考えるべきという意見があった。労働時間のダンピングを防ぎ、家庭生活を豊かにするために上限引き下げを考えるべきという意見があった。また、労働者の働きたいという希望やキャリア形成を踏まえれば、一律に上限を引き下げるべきではないという意見もあった。

・毎年3桁の人が過労で倒れている状況で、長時間労働を撲滅するには、職場の多様性確保という観点よりも、時間の安売りを許さないという、公正な基準を入れていく、そうした政策的観点が重要という意見があった。

・労働基準法による強行法規での規制のみならず、企業による情報公表など市場誘導的な手法も含めて議論すべきという意見があった。

(2)労働時間の意義等

【今後の議論の方向性に関する意見】

・現在の労働時間制度は、健康確保のための制限を設けるという趣旨が中心となっている一方で、仕事と生活の両立の観点では、年次有給休暇の取得が生活ニーズの対応の中心になっている労働者もいるような状況があるという意見があった。

・法定労働時間や労働時間の上限規制の意義は、過労死防止や健康確保に限られているのか、仕事と生活の両立も入るのか、検討すべきという意見があった。

・多様な職場に合わせて制度の柔軟性を確保するという要請が労働時間の上限規制に関してどこまで正当化できる原理なのかという意見があった。

・労働者の心身の疲労回復、気分転換や仕事と生活の両立という観点から、日・週・月・年での労働解放時間を考えていくべきであるという意見があった。

・労働時間が短ければいいものではなく、労働者のキャリアアップ、スキルアップ、子育てや介護等の生活との両立、シニア期の能力発揮など、ライフステージに合わせたワークライフバランスを考えていくことができる制度を目指していくことが重要であるという意見があった。

・労働時間について、生活時間の確保の要請といった、健康確保を超えたところを促していく上では、労働基準法の枠を超えた規制手法によって推進していくということも考えられるという意見があった。

・労働時間に制約を設けるとスキルを十分に形成できないといった面もあるため、健康確保は守ったうえで、仕事と生活の両立はよく考えるといったような切り分けが必要であるという意見があった。また、仕事と生活の両立は多様であり、仕事と生活の時間の切り分けについて、外から介入すべきことであるのかという意見もあった。

・事業場外みなし労働時間制度については、「労働時間を算定しがたいとき」の該当性の問題や、司法上の法的安定性を考慮しつつ、制度創設当初から現在にかけてのテクノロジーの進歩も勘案した、抜本的見直しが必要ではないかという意見があった。

・テレワーク中の労働時間管理については、いろいろなセーフガードを取り入れたうえで、約定基準説のような考えを採用することはみなし労働時間制の一種として考えられるという意見があった。

・具体的な規制を考える際は、罰則付きの強行法規である労働基準法に馴染むもの、労働契約の中で定め、民事上義務関係を構築するもの、指針やガイドライン等を示し、企業の自主改善を促すものなど、ハードローとソフトローの役割分担や、シンプルで理解しやすいものにすることについても留意する必要があるという意見があった。

(3)裁量労働制・高度プロフェッショナル制度・管理監督者等

【今後の議論の方向性に関する意見】

・裁量労働制、高度プロフェッショナル制度ともに、適用対象者の満足度は高いが、一部に長時間労働も見られるという意見があった。

・裁量労働制や高度プロフェッショナル制度は、制度を導入する過程で、健康・福祉確保措置が設けられた。一方で、管理監督者等には、労働基準法制定当時から現在に至るまで、特別な健康・福祉確保措置は設けられていないという意見があった。

・現行の管理監督者等の範囲について、本来管理監督者等に当たらない労働者が管理監督者等と扱われている場合があると考えられることから、要件を明確化し取り扱いの適正化に努めるべきという意見があった。

・健康・福祉確保措置について、最も導入されているのは医師による面接指導や相談窓口の設置であるが、相談や指導後の改善方法を含め強化することを検討すべきという意見があった。

・各制度の健康・福祉確保措置をわかりやすく揃えていくとともに、より効果的な措置となるよう、労働基準法だけでなく安全衛生関係法令の観点からも、その内容を検討すべきという意見があった。

健康確保に関して、企業が内部の労働者に対して積極的に情報開示を行う仕組みや、労使が労働者の健康確保に向けた改善案を自発的に議論する場作りを後押しすることを検討すべきという意見があった。

(4)テレワーク等の柔軟な働き方

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・テレワークについては、仕事と生活を両立させやすく、柔軟に働ける働き方であるという意見があった。また、労働時間管理の観点からは課題が多いという意見もあった。

・テレワーク中の労働時間管理は、厳格にやっているところもあれば緩やかなところもあるところであり、緩やかな管理は労働者にとって利益がある場合もあり得るため、始業・終業時間の把握や、中抜け時間や始業が遅れた場合の取り扱いなどを、より実態に合わせやすいものとしていくことが求められるという意見があった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・家庭生活との近接や中抜けなどのテレワーク特有の事情を考えれば、フレックスタイム制やみなし労働時間制など緩やかな時間管理の下でテレワークを行えるよう検討すべきという意見があった。ただし、テレワーク下での長時間労働の問題も出ており、留意が必要という意見 があった。

・テレワークの実態に合わせたフレックスタイム制の見直しについて、テレワーク日と通常勤務日が混在するような場合にも活用しやすいよう、コアタイムの取り扱いを含めた具体的制度を検討すべきという意見があった。ただし、フレックスタイム制は裁量労働制よりも容易に導入できるため、長時間労働の抑制を含めた健康確保を同時に検討すべきという意見があった。

・テレワーク時の労務管理は、厳格なデジタルモニタリングも技術的には可能かもしれないが、監視的なものはメンタルヘルス上悪影響もあり、緩やかなモニタリングが望ましいのではないかという意見があった。

・緩やかな時間管理の中でテレワークを行い、中抜け等もある中で、客観的な労働時間がどこまで測定できるかという意見があった。また、一定の健康確保措置を設けた上で、労使合意で労働時間を定めていく ことも考え得るのではないかという意見もあった。

(5)法定労働時間週44時間の特例措置

【今後の議論の方向性に関する意見】

・法定労働時間を週44時間とする特例措置対象事業場について、8割の事業所がこの特例措置を使っていない現状に鑑みると、既にその役割を終えていると考えられるという意見があった。

・理美容業界など、業種に特徴的な労働時間の実態もあることから、業種による状況の違いを把握しつつ、一般原則を適用する方向で検討すべきという意見があった。

1-2 労働時間からの解放の規制

(1)法定休日制度

【今後の議論の方向性に関する意見】

・法定労働時間・休日は仕事と生活の両立のほか、労働で蓄積した疲労の回復のために定めがあるとも理解されるという意見があった。

・法定休日については、休日の特定が義務づけられていないこと、最低週休1日とした上で4週4休制も認めており、かなりの連続勤務が可能となることなど課題があるという意見があった。

・法定休日の特定や1週1休の原則を貫くことを含めて4週4休制の廃止・改善について、制度の要件を明確にすることを含め検討すべきという意見があった。

・疲労回復の程度は休養のタイミングと量に依存するため、週に1回は休日が必要という目安としてのルールは必要という意見があった。

(2)勤務間インターバル制度

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・勤務間インターバル制度を導入する企業は増えているものの、普及してきたとは言いがたい水準であり、より制度の普及を進めていくべきという意見があった。

・インターバルの時間は科学的にみて11時間を基本に考える方向ではないかという意見があった。また、勤務間インターバルの本来の形は、休息時間が確保されるような終業時刻を維持する(時間外労働を減らす)ことであり、始業時刻を動かすことではないことに留意するべきという意見もあった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・やむを得ない事由により、終業時刻が大幅に後ろ倒しになるようなケースでは、インターバル確保のために始業時刻がずれ、生活サイクルに悪影響が生じるという意見があった。また、本来的には始業・終業時刻は決まっているものであり、時間外労働を前提とした働き方を見直すべきではないかという意見もあった。

・始業時刻をずらしたとしても、その分の時間を就業扱いとし、終業時刻は変更しない企業もあるが、その義務化は困難であるという意見や、インターバルの厳守を厳格に求めると、突発的業務への対応が不可能になる、労働者のちょっとした確認(帰宅後のメールチェックなど)も許されないなど、弊害も考え得るといった意見があった。

・勤務間インターバル制度については、罰則付きの義務規定を法に設けるのではなく、現場の労使で話し合い、実現可能な取り組みの導入を広げていく方向ではないかという意見があった。

・その際、国が基本的な取り決め事項(例:通常時11時間のインター バルを確保することを原則とすること、一定の場合に例外を認めること、例外事例の代償措置(近接時期の休暇など)など)を示すこととしてはどうかという意見があった。

・深夜勤務は、常態的に行う場合も不規則に行う場合も健康に影響がる。不規則勤務労働者の健康を確保するため、インターバルを保つ規制をすべきではないかという意見があった。

(3)年次有給休暇制度について

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・年次有給休暇の時季指定義務は、年休取得率の向上に効果があったという意見があった。

・年次有給休暇の時間単位取得については、労使双方にニーズはあるが制度の本来の趣旨や、労働者の心身の疲労回復効果の面からは疑問があるという意見があった。また、時間外労働時間の計算との関係も整理が必要であり、拡大には慎重な議論が必要という意見があった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・年次有給休暇は、労使が計画的に完全消化を目指すべきものであり、取得促進をさらに進めるべきという意見があった。

・有給休暇の時季指定については、事前に計画的に取得できるような手法を検討すべきという意見があった。また、労働者が時季指定権を行使した分を使用者による年休の時季指定の日数にカウントするやり方についても制度の趣旨に照らして検討をすべきという意見があった。

・現状では、労働者は病気をはじめとした突発的事項に対応するために 年次有給休暇を取得しているケースが多く、年次有給休暇の計画的取得を促すためには、こうしたニーズにも対応できる休暇制度が必要と考えられるが、それがないのであれば、労働者の希望や状況に応じて年次有給休暇を取れる制度であることは必要なことではないかという意見があった。

・労働者が自身の持つ年次有給休暇の残日数を把握していないケースが 多いことも問題であり可視化が必要と考えられるという意見があった。

・時間単位年休については、法定休日・法定労働時間との関係を整理した上でその取り扱いを検討してはどうかという意見があった。

(4)休憩について

【今後の議論の方向性に関する意見】

・休憩は、疲労の蓄積を緩和するという観点から必要なもので、一定の休憩は基準として確保することが必要という意見があった。

・労働基準法第34条では休憩は一斉に付与することとされ、分ける場合は労使協定が必要とされているが、これは当時の工場労働を前提としたものであり、現代では交代で休憩を取ることは当たり前であって、一斉休憩原則の例外を労使協定でなければ認めないとまでする必要はないのではないかという意見があった。

・休憩時間は、6時間労働につき45分、8時間労働につき1時間という規定があるのみであるため、もっと労働時間が長い場合にこのままで良いかという意見があった。勤務間インターバルがあれば良いが、義務化が難しい中で休憩時間をどうするかも検討すべきという意見があった。

1-3 割増賃金規制

(1)割増賃金の趣旨・目的

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・割増賃金は、時間外・休日・深夜の労働の抑制と、それらの労働をした場合の補償をその趣旨とするものであるが、実情として時間外・休日・深夜の労働は広く行われ、割増賃金による抑制効果が十分に発揮されていなかったため、上限規制が設けられるに至ったと考え得るという意見があった。また、深夜労働の割増賃金は、労働強度が高いものに対して補償的な性質があるが、健康管理の観点からは、危険手当のような位置づけではないかという意見もあった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・割増賃金規制は、企業が時間外等の労働を抑制する効果が期待され ているが、反対に労働者に対しては割増賃金を目的とした長時間労働のインセンティブを生んでしまうという意見があった。また、その中には非生産的な労働もあり、これを防ぐことが必要ではないか、 より直接的な労働時間の規制が必要ではないかという意見があった。

・労働市場において人手不足の傾向が強まり、労働条件が上がりやすくなっている現状も踏まえると、労働者は、割増賃金に頼らなくても収入を確保できるようになるのではないかという意見があった。また、そうしたときに、長期的には割増賃金の趣旨・目的の再整理について議論していくことが必要ではないかという意見があった。

・割増賃金の過重労働への補償という趣旨に着目するならば、処遇の問題でもあり、ある程度労使自治に任せても良いのではないかという意見があった。

(2)副業・兼業の場合の割増賃金

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・働き方改革の結果、副業・兼業を認める企業は増加しているが、労働時間通算の煩雑さ等から、雇用でなく請負で副業・兼業を受け入れているケースが多くなっているという意見があった。

・労働者の保護の観点からも、請負ではなく、雇用での副業・兼業をやりやすくする検討をすべきという意見があった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・副業・兼業を行う労働者の健康確保のための労働時間通算は必要であるという意見があった。健康確保のための労働時間の把握・管理手法については、企業ごとに把握するか、労働者に申告義務を課すか、何らかのシステムを構築するか、雇用に限らず健康確保が必要 であるという観点から、就業者全体の問題として検討すべきという意見があった。

・割増賃金にかかる労働時間の通算を義務とすると、

① 企業が副業・兼業を受け入れづらくなる

② 雇用ではなく業務請負での受け入れが増え、実態との乖離や健康確保の欠如の恐れがある

③ 特に交渉力の低い労働者において、雇用機会を失う恐れがある

④ ③を回避するため、労働者が副業・兼業であることを隠し、結果として健康確保と割増賃金の双方が損なわれる事態になり得るといった弊害が生じることから、各社それぞれの労働時間で割増賃金を計算する方向で検討すべきという意見があった。

・ヨーロッパの主要国でも、割増賃金について労働時間通算を行う例はないことからも、見直しが必要という意見があった。

・なお、グループ企業や取引関係のある企業などとの間で名目上副業・兼業させ、割増賃金を逃れるようなケースを生じないようにする必要があるという意見があった。<以下略>(資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」より)

資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」(PDF)

厚生労働省(労働基準局)有識者会議「労働基準関係法制研究会」の第6回研究会が昨日(2024年4月23日)開催されましたが、議題は「労働基準関係法制について」となっています。なお「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省(労働基準局)有識者会議になります。

「労働基準関係法制研究会」の目的は「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うこと」とされています。また「労働基準関係法制研究会」の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等」とされています。

資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第6回研究会の資料は「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」と題されています。

この資料は今までの研究会で「労働時間法制」「労働基準法の事業」「労働基準法の労働者」「労使コミュニケーション 」といった各論点について各メンバー(構成員)の意見を整理し、リストアップしたものとされていますが、ここでは「労働時間法制」にかかわる箇所のみ抜粋して掲載します。

労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理(抜粋)

Ⅰ 今後の研究会に向けての整理

本研究会は、本年(2024年)1月23日の設置以来5回開催し、今後の労働基準関係法制を考えていくに当たって、

① 労働時間法制

② 労働基準法の「事業」

③ 労働基準法の「労働者」

④ 労使コミュニケーション

の各論点について構成員から自由に意見をいただく形で議論を進めてきた。

本資料は、今後の研究会でより具体的に各論点について掘り下げていくため、各構成員の意見を整理し、リストアップしたものである。

Ⅱ 各論点について、考え方と今後の議論の方向性

1 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

本研究会では、労働基準法における労働時間の規制を以下の3つに大別し、それぞれについて趣旨目的と、どのように管理(規制)すべきか検討してきた。

① 最長労働時間規制

労働時間規制は、法定労働時間を超える労働を制限し、法違反に対しては罰則を科す強行法規となっている。現行法では、法定労働時間、36協定による時間外・休日労働、36協定の特別条項により認められる上限までの時間外・休日労働と段階を持って設けられている。

② 労働時間からの解放の規制(労働解放時間)

これは、休憩・休日・年次有給休暇・勤務間インターバルといった「労働から解放された時間」の考え方である。労働者の健康確保、心身の疲労回復や気分転換、仕事と生活との両立のために必要なものとなる。

③ 割増賃金規制

これは、時間外・休日・深夜の労働の抑制と、それらの労働をした場合の補償のため、使用者に通常の賃金に割増を設け、負担を求めるものとなる。

1-1 最長労働時間規制

(1)時間外・休日労働時間の上限規制

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・働き方改革で導入した時間外・休日労働時間の上限規制は、全体の労働時間の縮減に一定の効果を示しているという意見があった。

・当初から適用があった業種はもとより、本年(2024年)3月末まで適用猶予されていた業種においても、制度適用に向かって対策が進められてきたという意見があった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・長期的には、「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」(平成29年3月)にあるように、時間外労働の上限を36協定の原則である月45時間、年360時間に近づけていけるよう努めていくべきであり、目標を見据えて定期的に見直しの議論をすべきという意見があった。議論にあたっては、時間的余裕を持って行っていくことが必要であるという 意見があった。

・自動車運転者や医師などは、今年度から時間外・休日労働の上限規制が適用となったが、なお一般より長い上限が適用されることとなるため、健康確保措置のあり方や、一般則の適用に向けた取り組みをどのようにするか議論すべきという意見があった。

・上限規制の意義を、健康確保におくか、仕事と生活の両立におくか考えるべきという意見があった。労働時間のダンピングを防ぎ、家庭生活を豊かにするために上限引き下げを考えるべきという意見があった。また、労働者の働きたいという希望やキャリア形成を踏まえれば、一律に上限を引き下げるべきではないという意見もあった。

・毎年3桁の人が過労で倒れている状況で、長時間労働を撲滅するには、職場の多様性確保という観点よりも、時間の安売りを許さないという、公正な基準を入れていく、そうした政策的観点が重要という意見があった。

・労働基準法による強行法規での規制のみならず、企業による情報公表など市場誘導的な手法も含めて議論すべきという意見があった。

(2)労働時間の意義等

【今後の議論の方向性に関する意見】

・現在の労働時間制度は、健康確保のための制限を設けるという趣旨が中心となっている一方で、仕事と生活の両立の観点では、年次有給休暇の取得が生活ニーズの対応の中心になっている労働者もいるような状況があるという意見があった。

・法定労働時間や労働時間の上限規制の意義は、過労死防止や健康確保に限られているのか、仕事と生活の両立も入るのか、検討すべきという意見があった。

・多様な職場に合わせて制度の柔軟性を確保するという要請が労働時間の上限規制に関してどこまで正当化できる原理なのかという意見があった。

・労働者の心身の疲労回復、気分転換や仕事と生活の両立という観点から、日・週・月・年での労働解放時間を考えていくべきであるという意見があった。

・労働時間が短ければいいものではなく、労働者のキャリアアップ、スキルアップ、子育てや介護等の生活との両立、シニア期の能力発揮など、ライフステージに合わせたワークライフバランスを考えていくことができる制度を目指していくことが重要であるという意見があった。

・労働時間について、生活時間の確保の要請といった、健康確保を超えたところを促していく上では、労働基準法の枠を超えた規制手法によって推進していくということも考えられるという意見があった。

・労働時間に制約を設けるとスキルを十分に形成できないといった面もあるため、健康確保は守ったうえで、仕事と生活の両立はよく考えるといったような切り分けが必要であるという意見があった。また、仕事と生活の両立は多様であり、仕事と生活の時間の切り分けについて、外から介入すべきことであるのかという意見もあった。

・事業場外みなし労働時間制度については、「労働時間を算定しがたいとき」の該当性の問題や、司法上の法的安定性を考慮しつつ、制度創設当初から現在にかけてのテクノロジーの進歩も勘案した、抜本的見直しが必要ではないかという意見があった。

・テレワーク中の労働時間管理については、いろいろなセーフガードを取り入れたうえで、約定基準説のような考えを採用することはみなし労働時間制の一種として考えられるという意見があった。

・具体的な規制を考える際は、罰則付きの強行法規である労働基準法に馴染むもの、労働契約の中で定め、民事上義務関係を構築するもの、指針やガイドライン等を示し、企業の自主改善を促すものなど、ハードローとソフトローの役割分担や、シンプルで理解しやすいものにすることについても留意する必要があるという意見があった。

(3)裁量労働制・高度プロフェッショナル制度・管理監督者等

【今後の議論の方向性に関する意見】

・裁量労働制、高度プロフェッショナル制度ともに、適用対象者の満足度は高いが、一部に長時間労働も見られるという意見があった。

・裁量労働制や高度プロフェッショナル制度は、制度を導入する過程で、健康・福祉確保措置が設けられた。一方で、管理監督者等には、労働基準法制定当時から現在に至るまで、特別な健康・福祉確保措置は設けられていないという意見があった。

・現行の管理監督者等の範囲について、本来管理監督者等に当たらない労働者が管理監督者等と扱われている場合があると考えられることから、要件を明確化し取り扱いの適正化に努めるべきという意見があった。

・健康・福祉確保措置について、最も導入されているのは医師による面接指導や相談窓口の設置であるが、相談や指導後の改善方法を含め強化することを検討すべきという意見があった。

・各制度の健康・福祉確保措置をわかりやすく揃えていくとともに、より効果的な措置となるよう、労働基準法だけでなく安全衛生関係法令の観点からも、その内容を検討すべきという意見があった。

健康確保に関して、企業が内部の労働者に対して積極的に情報開示を行う仕組みや、労使が労働者の健康確保に向けた改善案を自発的に議論する場作りを後押しすることを検討すべきという意見があった。

(4)テレワーク等の柔軟な働き方

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・テレワークについては、仕事と生活を両立させやすく、柔軟に働ける働き方であるという意見があった。また、労働時間管理の観点からは課題が多いという意見もあった。

・テレワーク中の労働時間管理は、厳格にやっているところもあれば緩やかなところもあるところであり、緩やかな管理は労働者にとって利益がある場合もあり得るため、始業・終業時間の把握や、中抜け時間や始業が遅れた場合の取り扱いなどを、より実態に合わせやすいものとしていくことが求められるという意見があった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・家庭生活との近接や中抜けなどのテレワーク特有の事情を考えれば、フレックスタイム制やみなし労働時間制など緩やかな時間管理の下でテレワークを行えるよう検討すべきという意見があった。ただし、テレワーク下での長時間労働の問題も出ており、留意が必要という意見 があった。

・テレワークの実態に合わせたフレックスタイム制の見直しについて、テレワーク日と通常勤務日が混在するような場合にも活用しやすいよう、コアタイムの取り扱いを含めた具体的制度を検討すべきという意見があった。ただし、フレックスタイム制は裁量労働制よりも容易に導入できるため、長時間労働の抑制を含めた健康確保を同時に検討すべきという意見があった。

・テレワーク時の労務管理は、厳格なデジタルモニタリングも技術的には可能かもしれないが、監視的なものはメンタルヘルス上悪影響もあり、緩やかなモニタリングが望ましいのではないかという意見があった。

・緩やかな時間管理の中でテレワークを行い、中抜け等もある中で、客観的な労働時間がどこまで測定できるかという意見があった。また、一定の健康確保措置を設けた上で、労使合意で労働時間を定めていく ことも考え得るのではないかという意見もあった。

(5)法定労働時間週44時間の特例措置

【今後の議論の方向性に関する意見】

・法定労働時間を週44時間とする特例措置対象事業場について、8割の事業所がこの特例措置を使っていない現状に鑑みると、既にその役割を終えていると考えられるという意見があった。

・理美容業界など、業種に特徴的な労働時間の実態もあることから、業種による状況の違いを把握しつつ、一般原則を適用する方向で検討すべきという意見があった。

1-2 労働時間からの解放の規制

(1)法定休日制度

【今後の議論の方向性に関する意見】

・法定労働時間・休日は仕事と生活の両立のほか、労働で蓄積した疲労の回復のために定めがあるとも理解されるという意見があった。

・法定休日については、休日の特定が義務づけられていないこと、最低週休1日とした上で4週4休制も認めており、かなりの連続勤務が可能となることなど課題があるという意見があった。

・法定休日の特定や1週1休の原則を貫くことを含めて4週4休制の廃止・改善について、制度の要件を明確にすることを含め検討すべきという意見があった。

・疲労回復の程度は休養のタイミングと量に依存するため、週に1回は休日が必要という目安としてのルールは必要という意見があった。

(2)勤務間インターバル制度

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・勤務間インターバル制度を導入する企業は増えているものの、普及してきたとは言いがたい水準であり、より制度の普及を進めていくべきという意見があった。

・インターバルの時間は科学的にみて11時間を基本に考える方向ではないかという意見があった。また、勤務間インターバルの本来の形は、休息時間が確保されるような終業時刻を維持する(時間外労働を減らす)ことであり、始業時刻を動かすことではないことに留意するべきという意見もあった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・やむを得ない事由により、終業時刻が大幅に後ろ倒しになるようなケースでは、インターバル確保のために始業時刻がずれ、生活サイクルに悪影響が生じるという意見があった。また、本来的には始業・終業時刻は決まっているものであり、時間外労働を前提とした働き方を見直すべきではないかという意見もあった。

・始業時刻をずらしたとしても、その分の時間を就業扱いとし、終業時刻は変更しない企業もあるが、その義務化は困難であるという意見や、インターバルの厳守を厳格に求めると、突発的業務への対応が不可能になる、労働者のちょっとした確認(帰宅後のメールチェックなど)も許されないなど、弊害も考え得るといった意見があった。

・勤務間インターバル制度については、罰則付きの義務規定を法に設けるのではなく、現場の労使で話し合い、実現可能な取り組みの導入を広げていく方向ではないかという意見があった。

・その際、国が基本的な取り決め事項(例:通常時11時間のインター バルを確保することを原則とすること、一定の場合に例外を認めること、例外事例の代償措置(近接時期の休暇など)など)を示すこととしてはどうかという意見があった。

・深夜勤務は、常態的に行う場合も不規則に行う場合も健康に影響がる。不規則勤務労働者の健康を確保するため、インターバルを保つ規制をすべきではないかという意見があった。

(3)年次有給休暇制度について

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・年次有給休暇の時季指定義務は、年休取得率の向上に効果があったという意見があった。

・年次有給休暇の時間単位取得については、労使双方にニーズはあるが制度の本来の趣旨や、労働者の心身の疲労回復効果の面からは疑問があるという意見があった。また、時間外労働時間の計算との関係も整理が必要であり、拡大には慎重な議論が必要という意見があった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・年次有給休暇は、労使が計画的に完全消化を目指すべきものであり、取得促進をさらに進めるべきという意見があった。

・有給休暇の時季指定については、事前に計画的に取得できるような手法を検討すべきという意見があった。また、労働者が時季指定権を行使した分を使用者による年休の時季指定の日数にカウントするやり方についても制度の趣旨に照らして検討をすべきという意見があった。

・現状では、労働者は病気をはじめとした突発的事項に対応するために 年次有給休暇を取得しているケースが多く、年次有給休暇の計画的取得を促すためには、こうしたニーズにも対応できる休暇制度が必要と考えられるが、それがないのであれば、労働者の希望や状況に応じて年次有給休暇を取れる制度であることは必要なことではないかという意見があった。

・労働者が自身の持つ年次有給休暇の残日数を把握していないケースが 多いことも問題であり可視化が必要と考えられるという意見があった。

・時間単位年休については、法定休日・法定労働時間との関係を整理した上でその取り扱いを検討してはどうかという意見があった。

(4)休憩について

【今後の議論の方向性に関する意見】

・休憩は、疲労の蓄積を緩和するという観点から必要なもので、一定の休憩は基準として確保することが必要という意見があった。

・労働基準法第34条では休憩は一斉に付与することとされ、分ける場合は労使協定が必要とされているが、これは当時の工場労働を前提としたものであり、現代では交代で休憩を取ることは当たり前であって、一斉休憩原則の例外を労使協定でなければ認めないとまでする必要はないのではないかという意見があった。

・休憩時間は、6時間労働につき45分、8時間労働につき1時間という規定があるのみであるため、もっと労働時間が長い場合にこのままで良いかという意見があった。勤務間インターバルがあれば良いが、義務化が難しい中で休憩時間をどうするかも検討すべきという意見があった。

1-3 割増賃金規制

(1)割増賃金の趣旨・目的

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・割増賃金は、時間外・休日・深夜の労働の抑制と、それらの労働をした場合の補償をその趣旨とするものであるが、実情として時間外・休日・深夜の労働は広く行われ、割増賃金による抑制効果が十分に発揮されていなかったため、上限規制が設けられるに至ったと考え得るという意見があった。また、深夜労働の割増賃金は、労働強度が高いものに対して補償的な性質があるが、健康管理の観点からは、危険手当のような位置づけではないかという意見もあった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・割増賃金規制は、企業が時間外等の労働を抑制する効果が期待され ているが、反対に労働者に対しては割増賃金を目的とした長時間労働のインセンティブを生んでしまうという意見があった。また、その中には非生産的な労働もあり、これを防ぐことが必要ではないか、 より直接的な労働時間の規制が必要ではないかという意見があった。

・労働市場において人手不足の傾向が強まり、労働条件が上がりやすくなっている現状も踏まえると、労働者は、割増賃金に頼らなくても収入を確保できるようになるのではないかという意見があった。また、そうしたときに、長期的には割増賃金の趣旨・目的の再整理について議論していくことが必要ではないかという意見があった。

・割増賃金の過重労働への補償という趣旨に着目するならば、処遇の問題でもあり、ある程度労使自治に任せても良いのではないかという意見があった。

(2)副業・兼業の場合の割増賃金

【働き方改革関連法の施行後の評価に関する意見】

・働き方改革の結果、副業・兼業を認める企業は増加しているが、労働時間通算の煩雑さ等から、雇用でなく請負で副業・兼業を受け入れているケースが多くなっているという意見があった。

・労働者の保護の観点からも、請負ではなく、雇用での副業・兼業をやりやすくする検討をすべきという意見があった。

【今後の議論の方向性に関する意見】

・副業・兼業を行う労働者の健康確保のための労働時間通算は必要であるという意見があった。健康確保のための労働時間の把握・管理手法については、企業ごとに把握するか、労働者に申告義務を課すか、何らかのシステムを構築するか、雇用に限らず健康確保が必要 であるという観点から、就業者全体の問題として検討すべきという意見があった。

・割増賃金にかかる労働時間の通算を義務とすると、

① 企業が副業・兼業を受け入れづらくなる

② 雇用ではなく業務請負での受け入れが増え、実態との乖離や健康確保の欠如の恐れがある

③ 特に交渉力の低い労働者において、雇用機会を失う恐れがある

④ ③を回避するため、労働者が副業・兼業であることを隠し、結果として健康確保と割増賃金の双方が損なわれる事態になり得るといった弊害が生じることから、各社それぞれの労働時間で割増賃金を計算する方向で検討すべきという意見があった。

・ヨーロッパの主要国でも、割増賃金について労働時間通算を行う例はないことからも、見直しが必要という意見があった。

・なお、グループ企業や取引関係のある企業などとの間で名目上副業・兼業させ、割増賃金を逃れるようなケースを生じないようにする必要があるという意見があった。<以下略>(資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」より)

資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」(PDF)