上西充子・法政大学教授が『世界』2018年5月号の記事「裁量労働制を問い直せ」の中で「対象業務が曖昧で、幅広く適用されるおそれがある」と指摘していたが、今回は2022年9月27日の労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関、労政審)労働条件分科会において使用者側代表委員が具体的業務(PDCA業務も含まれているがPDCAが具体的業務になるかは疑問)をあげて裁量労働制の対象業務にすべきと発言している。そいて労働条件分科会事務局(厚生労働省)は団体および企業ヒアリングを先月(2022年10月、場所や日については公表されていない)実施していたことが昨日(2022年10月8日)発覚。なぜ労働政策審議会(労働条件分科会)の場でヒアリングを実施しなかったのだろうか、なぜ団体や企業だけで実際に働いている労働者側にはヒアリングを実施しなかったのだろうか、疑問。

「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書

2022年7月15日に「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書(概要と本文)を厚生労働省が公表。

公表された「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書の概要には、裁量労働制の対象業務について「現行制度の下での対象業務の明確化等による対応」「対象業務の範囲は経済社会や労使のニーズの変化等も踏まえて必要に応じて検討」と記載されている。

また、「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書本文には「対象業務の範囲については、前述したような経済社会の変化や、それに伴う働き方に対する労使のニーズの変化等も踏まえて、その必要に応じて検討することが適当」と書かれている。

第176回 労働条件分科会で報告書を厚労省が説明

2022年7月27日に開催された(厚生労働大臣諮問機関)労働政策審議会(第176回)労働条件分科会では、厚生労働省のサイトに公開された議事録によると、「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書について厚生労働省が説明し、使用者側委員および労働者側委員が意見を述べている。

まず、厚生労働省・労働条件政策課課長補佐は、裁量労働制の対象業務に関して「裁量労働制の趣旨に沿った制度の活用が進むようにすべきであり、こうした観点から、対象業務についても検討することが求められる」とした上で、「その際、まずは現行制度の下で制度の趣旨に沿った対応が可能か否かを検証の上、可能であれば、企画型や専門型の現行の対象業務の明確化等による対応を検討し、対象業務の範囲については、前述したような経済社会の変化や、それに伴う働き方に対する労使のニーズの変化等も踏まえて、その必要に応じた検討をすることが適当である」と整理いただいいると、報告書の内容を説明。

第176回 労働条件分科会での使用者側委員発言

厚労省課長補佐の説明後、鬼村委員(鬼村洋平 トヨタ自動車株式会社人事部労政室長)は「裁量労働制は、きちんと使えば大変有意義な、有効な制度であると思っておりますので、一定の健康管理、健康確保というのは前提としつつも、必要に応じて対象業務を見直して、対象業務を適宜拡大していって、裁量労働制が幅広く活用されるような議論になっていくように考えています」と発言。

また、鳥澤委員(鳥澤加津志 株式会社泰斗工研代表取締役)は「裁量労働制について、一つ一つの業務量が少なかったり、マンパワーが少なかったりする中小企業においては、一人の労働者が複数の業務を行うことが多々ございます。そのため、中小企業でも裁量労働制を運用しやすくなるようにする前提として、健康確保や労使コミュニケーション推進を担保しつつ、現行制度の下で実態把握や検証に努めたうえで、対象業務の拡大について引き続き検討していただきたい」と発言。

山内委員(山内一生 株式会社日立製作所人事勤労本部エンプロイーリレーション部長)は「日本においての労働生産性を高めていく、並行して従業員のエンゲージメントも高めていくためには、テレワークの活用や柔軟な勤務制度の導入など、いわゆる勤務の時間と場所の選択肢の拡大について各社とも様々な工夫を進めているところでありまして、裁量労働制の対象業務の拡大については期待する企業が非常に多いのが現状でございます」と発言。

第176回 労働条件分科会での労働者側委員発言

北野委員(北野眞一 情報産業労働組合連合会書記長)は「労使によるチェック機能の強化を求められているということを踏まえれば、行政によるしっかりとしたモニタリングが不可欠だと思っておりますので、まずはモニタリングを徹底し、安易な規制緩和を行うべきではない」と発言。

冨髙委員(冨髙裕子 日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長)は「まずは制度趣旨に沿った現行制度の課題を改善すること、また、適切な運用を進めることが重要だと考えております。その観点から考えますと、使用者側から対象業務拡大の意見がありましたけれども、労働側としましては、対象業務拡大の部分も含めて安易に裁量労働制の拡大を図るべきではない」と発言。

追記:第177回 労働条件分科会(2022年8月30日開催)議事録によると、冨髙委員(冨髙裕子 日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長)は「労働側としては、労働時間法制については労働者の健康確保という原初的な使命を念頭に置いていただきたいということでございます。先ほど使側委員の皆様から様々に御意見が出てまいりましたけれども、裁量労働制を拡大しなければ実際に創造的な仕事ができないのかといったら、そうではなくて、既存の制度の中で、きちんと適切な労働時間の中で効率的な働き方は十分可能であると考えております。それはマネジメントの問題もあるのではないかと我々としては思っているところでございますので、その点についてきちんと考えていただきたいと思いますし、多様な働き方という名の下に都合よく解釈され、労働時間法制が緩和されることはあってはならないと考えております。裁量労働制につきましても、対象業務の拡大等は行うべきではないということを改めて申し上げておきたいと思います」と発言。

第177回 労働政策審議会 労働条件分科会 議事録(厚生労働省サイト)

第179回 労働条件分科会での労働者側委員発言

労働政策審議会(第182回)労働条件分科会が2022年11月8日に開催されたが、その資料2-1「裁量労働制の対象業務について」には9月27日に開催された第179回 労働条件分科会での対象業務に係る委員の主な発言が記載されている。

まず、労働者側委員が「裁量労働制が適用されると、通常の労働時間管理を外れ、みなし労働時間制になり、正確な労働時間の把握がさ れない事案が増えるのではないか。対象業務を拡大するようなことになれば、労働時間が正確に管理されない労 働者の数が増えるのではないかということを大いに懸念。長時間労働を助長し、労働時間法制の原初的な使命で ある労働者の健康確保の観点から問題がある事案を増やしかねないと考えられ、裁量労働制の安易な拡大につい ては反対」と発言している。

また「フレックスタイム制など柔軟な働き方を可能とする制度のもとで、業務遂行方法も含めて工夫して取り組んでいるところもあり、裁量労働制を拡大する必要はないのではないか」とも発言。

第179回 労働条件分科会での使用者側委員発言

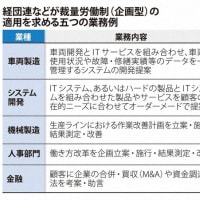

使用者側委員からは「以下の業務を裁量労働制の対象にすべきではないか」との発言があったと資料「裁量労働制の対象業務について」には記載されている。

・車両メーカーにおいて、車両開発とITサービスを組み合わせて、車両の使用状況や故障・修繕実績等のデータを一元的に管理する管理システムを開発提案する業務

・システム開発会社において、ITシステム、あるいはハードの製品とITシステムを組み合わせた製品やサービスを、顧客から潜在的ニーズを探りながら、オーダーメイドで提案する業務

・機械メーカーの生産ラインにおける作業改善計画を立案(P)、計画に基づいて改善施策を試行(D)、結果を測定(C)、測定結果を踏まえて改善点を洗い出し、本格実施(A)する業務

・人事部門で働き方改革推進の施策を企画・立案(P)するとともに、経営層や社員に説明の上で施策の実施(D)を行い、経営層や従業員からの意見を踏まえて改善してチェックし(C)、改善を重ねて実行に移す(A)、PDCAを回す業務

・金融機関において、顧客に対し、資金調達方法や合併・買収等に関する考案及び助言をする業務

使用者側委員発言のあった業務のうち精査を必要とする業務に関する団体と企業ヒアリング

2022年11月8日に開催された労働政策審議会(第182回)労働条件分科会には資料2-1「裁量労働制の対象業務について」だけではなく資料2-2「ヒアリング結果の概要」が準備されており、そこには第179回 労働条件分科会(9月27日)において使用者側委員より発言のあった業務のうち精査を必要とする業務について10月に実施した関係団体および企業へのヒアリング結果をまとめたものが記載されてあった。

資料2-2「ヒアリング結果の概要」

Ⅰ.関係団体からのヒアリング概要

・金融機関における、合併、買収等に関する考案及び助言をする業務(いわゆるM&Aアドバイザー業務)も資金調達方法を考案する業務も、従来の労働集約的な業務ではなく、自らの知識・経験を活かした知識集約型の、繁閑に応じて自律的に動くことができる業務であると一般的には考えられる。

・ある程度の期間(場合によっては年単位)が必要な業務であり、その中でチームや個人の役割が決まる。最終的な期限を念頭に、各個人が自身に割り当てられた役割のもと裁量を持って業務を遂行している。

・1つの案件について、2~3名などのチームで行うことが一般的。

・M&Aアドバイザー業務も資金調達方法を考案する業務も、専門部署に所属する場合には、在籍中に他の仕事をすることはないと考えられる。

・勤務時間は、案件の進捗に合わせて対応事項が決まるため、通常の業務と比べ繁閑の差が激しく、案件を担当している間は数か月忙しくなることも想定されるが、案件次第で閑散期もあると認識している。

・現状は、労働時間の対価に賃金を払っていると考えられるが、今後は業務によっては成果に賃金を支払うという流れを加速させていくことも必要と考えられ、労働時間と成果が必ずしも連関するわけではないM&Aアドバイザーのような業務は、そのような業務の1つと考えられる。専門性を有するアドバイザーの経験に基づいた企画立案・遂行などのアウトプットに対して賃金を支払うことがより適する場合もあると考えられる。

・また、資金調達方法を考案する業務も、資金調達のスキームを考案する業務であるため、案件ごとにリスクを把握する等の能力、将来のキャッシュフローに係る分析能力やリスクに応じたスキーム構築等の専門性が必要。

・M&Aアドバイザー業務も資金調達方法を考案する業務も、スキル・専門性や成果に対して賃金を支払うという考え方が検討されるべき業務であると思う。

Ⅱ.企業からのヒアリング概要について

・ M&A アドバイザー業務も資金調達方法を考案する業務も、始業・終業時刻は業務の状況に応じて一定の自由度をもった働き方ができる業務ではある。業務の遂行方法の裁量については、大きな方向性やスケジュールは上司に相談するが、その中で具体的にどのよう

に業務を遂行するかについては裁量を持てる。

・M&A アドバイザー業務は企業価値算定の知識や、法務、会計、税務の知識、各種業界への知見を必要とするところであり、専門性の高い分野である。

・資金調達方法を考案する業務の専門性については資金調達支援業務の種別ごとに異なるが、一般的にはキャッシュフローへの理解、デット・ファイナンスやエクイティ・ファイナンスへの知識、各業界への知見や会計の知識等が必要。

・評価においては成果が重視されており、案件獲得数や提案の内容、収益への寄与等に対する達成状況で評価されている。

・業務には繁閑の差があるが、それほど長時間の時間外労働は発生していない。

・資金調達方法を考案する業務に配属されるために特段必要な資格はないが、配属後、証券アナリストは取得するよう強く推奨している。また、アセット・ファイナンスに関しては宅建等の不動産関係の資格を取得することを推奨している。<労働条件分科会(第182 回) 資料2-2「ヒアリングの概要」より>

裁量労働制対象業務にPDCA業務?

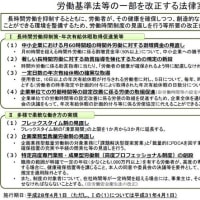

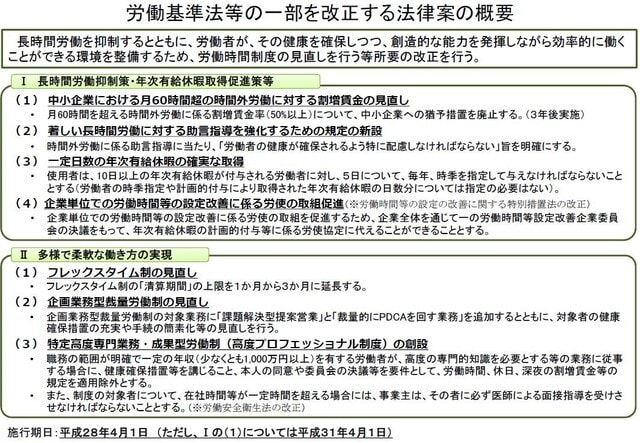

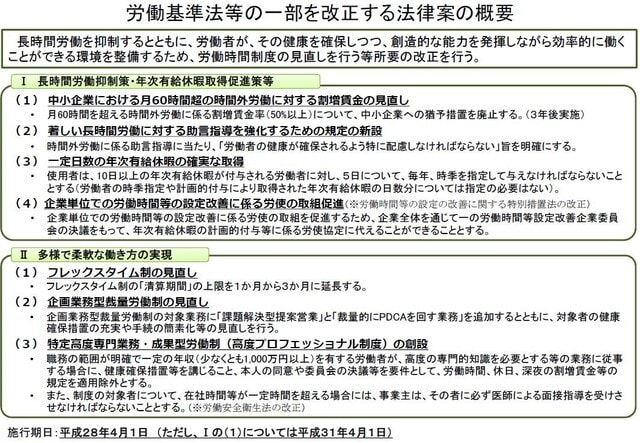

今回の使用者側委員が求める裁量労働制対象業務に(少し具体的な印象もあるが)2015年の改正労働基準法案と2018年の働き方法原案と変わらずPDCA(改正労働基準法概要によると「裁量的にPDCAを回す業務」)と。

この2015年の改正労働基準法案は継続審議に。その改正法案の内容を一部修正し働き方法案が2018年に国会上程。だが、問題(いわゆる「ねつ造データ問題」)が発覚したため裁量労働制の箇所は削除されたという経過がある。

なお、2017年1月22日に投稿した「労働基準法改正案(裁量労働制)が今国会の最重要問題に」した記事が、このブログ(現在ブログタイトルは「働き方関連法ノートだが当時のブログタイトルは「労働相談ノート」)のカテゴリー「裁量労働制」の1番目の記事になり、2022年11月9日に投稿した「裁量労働制対象業務に関する労働政策審議会委員発言」が43番目の記事になる。

労働基準法改正案(裁量労働制)が今国会の最重要問題に - 働き方改革関連法ノート

<2015年の改正労働基準法案の概要>

追記:第183回 労働政策審議会 労働条件分科会

第183回 労働政策審議会 労働条件分科会が2022年11月29日に開催されたが、議題は(1)「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件案要綱」について(諮問)、(2)労働時間制度について、(3)その他。

毎日新聞(デジタル版)は「厚生労働省で、裁量労働制の対象拡大に向けた議論が大詰めを迎えている。29日に開かれた厚労相の諮問機関、労働政策審議会の分科会では、経団連が対象の拡大を求める一方、長時間労働につながりかねないと連合は反発している。2018年に成立した働き方改革関連法では、厚労省側のミスで裁量労働制の拡大が法案から削除された経緯がある。厚労省は年内にも結論を出したい考えだ」(毎日新聞デジタル版『裁量労働制、「対象拡大」議論が大詰め 連合は反発、経団連は悲願」2022年11月29日配信)と報じた。

また、毎日新聞(デジタル版)は「企画型(裁量労働制)を拡大するには法改正が必要となるが、専門型(裁量労働制)ならば省令改正で対応できるという。こうした点も念頭に、厚労省幹部は『与野党の議論が紛糾する国会会期中は避け、来年の通常国会が始まる前の年内には一定の結論を出したい』とする」(毎日新聞デジタル版『裁量労働制、「対象拡大」議論が大詰め 連合は反発、経団連は悲願」2022年11月29日配信)とも報じている。

友弘克幸弁護士は、ご自身のツイッターアカウントで「議論が紛糾しそうなテーマなのであれば、よけいに国会で議論しなければならないのに。許しがたい」とツイート。

なお、厚生労働省サイトによると、専門型最慮労働制は「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度」とされている。

また、この専門型裁量労働制度に対して「企画業務型裁量労働制とは、それぞれに労働基準法で認められる、 『事業場』の『業務』に『労働者』を 就かせたときに、 その事業場に設置された労使委員会で決議した時間を労働したものとみなすことができる 制度」と規定されている。

裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ労使で決めた時間を労働時間とみなす制度。労働者の裁量で働く時間を管理できる。弁護士や証券アナリストなど19業種を明示した「専門型」と、事業の内容を例示した「企画型」の2種類がある。厚労省の21年度調査によると、導入する企業の割合は専門型2・0%、企画型は0・4%にとどまる。

29日の分科会では、経済界選出の委員が「労働時間と成果が必ずしも比例しない業務に適した仕組み。能力発揮の有力なツールになる」と拡大を求めた。しかし、労働団体側の委員は「適用された労働者は長時間労働の割合が高く、健康確保の観点から問題がある」と反論する。

経団連は企画型の対象拡大を重視する。具体的には、システム開発会社でのITシステムなどの開発提案や、人事部門での働き方改革の企画や改善、金融機関での企業の合併・買収方法などの顧客への助言などの業務だ。

もともと企画型の対象拡大は、18年成立の働き方改革関連法で一部の営業職で実現するはずだった。ところが、法案の根拠となった厚労省の調査データに多数のミスが見つかり、法案から削除された。かねて裁量労働制の拡大を求めてきた経団連にとっては悲願ともいえる。

企画型を拡大するには法改正が必要となるが、専門型ならば省令改正で対応できるという。こうした点も念頭に、厚労省幹部は「与野党の議論が紛糾する国会会期中は避け、来年の通常国会が始まる前の年内には一定の結論を出したい」とする。(奥山はるな、石田奈津子)<毎日新聞デジタル版『裁量労働制、「対象拡大」議論が大詰め 連合は反発、経団連は悲願」>

*経団連などが裁量労働制(企画型)の適用を求める五つの業務例<毎日新聞デジタル版『裁量労働制、「対象拡大」議論が大詰め 連合は反発、経団連は悲願」>

追記:第184回 労働政策審議会 労働条件分科会

第184回 労働政策審議会 労働条件分科会が2022年12月6日に開催されたが、議題は(1)労働時間制度について、(2)解雇無効時の金銭救済制度について。

資料1(労働時間制度に係るこれまでの労使の主な御意見)の1ページには最慮労働制対象業務拡大に関する論点と労働側意見と使用側意見が記載されている。

裁量労働制について

(1)対象業務

検討の論点

まずは現行制度の下で制度の趣旨に沿った対応が可能か否かを検証の上、可能であれば、企画型や専門型の現行の対象業務の明確化等による対応を検討し、対象業務の範囲については、経済社会の変化や、それに伴う働き方に対する労使のニーズの変化等も踏まえて、その必要に応じて検討することが適当ではないか。

労働者側委員からの御発言

・裁量労働制が適用されると、通常の労働時間管理を外れ、みなし労働時間制になり、正確な労働時間の把握がされない事案が増えるのではないか。仮に対象業務を拡大するようなことになれば、労働時間が正確に管理されない労働者の数が増えることを大いに懸念。長時間労働を助長し、労働時間法制の原初的な使命である労働者の健康確保の観点から問題がある事案を増やしかねないため、裁量労働制の安易な拡大については反対。

・フレックスタイム制でも業務の遂行方法も含めて工夫して取り組んでいるところもあり、裁量労働制を適用する必要はないのではないか。

・現状、様々な不適切な運用が見られるため、まずはここをしっかりと改善すべきではないか。裁量労働制の本旨を逸脱したような不適切な運用改善を徹底し、実効性を高めていくことが先決であり、安易な拡大は反対。

・「労働時間と成果が比例しない」ことは対象業務拡大の理由として適切ではないのではないか。

使用者側委員からの御発言

・昨今、課題解決型・提案型のビジネスなど、必ずしも時間と成果が比例しない職務が増えてきた。真に時間にとらわれない働き方を可能とする裁量労働制が広く活用されることを期待している。一方、少ないながらも裁量労働制の適用に不満を持つ方がいることも事実であり、適正な運用を図りつつ、対象業務の拡大を検討する必要があるのではないか。

○フレックスタイム制では報酬が成果ではなく労働時間の実績に応じて支払われる一方で、裁量労働制は成果を重視した制度で成果主義

的な処遇と親和的な仕組みであるため、裁量労働制の対象業務の拡大とフレックスタイム制の活用は切り離して議論する必要があるの

ではないか。

・平成29年に本分科会で示された働き方改革関連法案要綱において企画型の対象業務へ追加することとされていた「課題解決型開発提案業務」と「裁量的にPDCAを回す業務」の必要性はむしろ高まっており、裁量労働制の対象にすべきではないか。

・「金融機関において、顧客に対し、資金調達方法や合併・買収等に関する考案及び助言をする業務」は、専門性が極めて高く、労働時間と成果が比例しない性質のものであることから、まさに裁量労働制の対象にふさわしいのではないか。また、当該業務については、顧客等との調整を主に行うフロント部署が拾ったニーズに対して専門性を発揮して提案内容を考案する業務であり、顧客都合により裁量が持てないということはない。また、チームで仕事をすることがあるものの、各担当者が上司の具体的な指示の下に業務遂行するものではなく、それぞれの専門性を発揮して個別に担当業務に当たっている。

資料1「労働時間制度に係るこれまでの労使の主な御意見」(PDFファイル)

<関連記事>

「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書

2022年7月15日に「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書(概要と本文)を厚生労働省が公表。

公表された「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書の概要には、裁量労働制の対象業務について「現行制度の下での対象業務の明確化等による対応」「対象業務の範囲は経済社会や労使のニーズの変化等も踏まえて必要に応じて検討」と記載されている。

また、「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書本文には「対象業務の範囲については、前述したような経済社会の変化や、それに伴う働き方に対する労使のニーズの変化等も踏まえて、その必要に応じて検討することが適当」と書かれている。

第176回 労働条件分科会で報告書を厚労省が説明

2022年7月27日に開催された(厚生労働大臣諮問機関)労働政策審議会(第176回)労働条件分科会では、厚生労働省のサイトに公開された議事録によると、「これからの労働時間制度に関する検討会」報告書について厚生労働省が説明し、使用者側委員および労働者側委員が意見を述べている。

まず、厚生労働省・労働条件政策課課長補佐は、裁量労働制の対象業務に関して「裁量労働制の趣旨に沿った制度の活用が進むようにすべきであり、こうした観点から、対象業務についても検討することが求められる」とした上で、「その際、まずは現行制度の下で制度の趣旨に沿った対応が可能か否かを検証の上、可能であれば、企画型や専門型の現行の対象業務の明確化等による対応を検討し、対象業務の範囲については、前述したような経済社会の変化や、それに伴う働き方に対する労使のニーズの変化等も踏まえて、その必要に応じた検討をすることが適当である」と整理いただいいると、報告書の内容を説明。

第176回 労働条件分科会での使用者側委員発言

厚労省課長補佐の説明後、鬼村委員(鬼村洋平 トヨタ自動車株式会社人事部労政室長)は「裁量労働制は、きちんと使えば大変有意義な、有効な制度であると思っておりますので、一定の健康管理、健康確保というのは前提としつつも、必要に応じて対象業務を見直して、対象業務を適宜拡大していって、裁量労働制が幅広く活用されるような議論になっていくように考えています」と発言。

また、鳥澤委員(鳥澤加津志 株式会社泰斗工研代表取締役)は「裁量労働制について、一つ一つの業務量が少なかったり、マンパワーが少なかったりする中小企業においては、一人の労働者が複数の業務を行うことが多々ございます。そのため、中小企業でも裁量労働制を運用しやすくなるようにする前提として、健康確保や労使コミュニケーション推進を担保しつつ、現行制度の下で実態把握や検証に努めたうえで、対象業務の拡大について引き続き検討していただきたい」と発言。

山内委員(山内一生 株式会社日立製作所人事勤労本部エンプロイーリレーション部長)は「日本においての労働生産性を高めていく、並行して従業員のエンゲージメントも高めていくためには、テレワークの活用や柔軟な勤務制度の導入など、いわゆる勤務の時間と場所の選択肢の拡大について各社とも様々な工夫を進めているところでありまして、裁量労働制の対象業務の拡大については期待する企業が非常に多いのが現状でございます」と発言。

第176回 労働条件分科会での労働者側委員発言

北野委員(北野眞一 情報産業労働組合連合会書記長)は「労使によるチェック機能の強化を求められているということを踏まえれば、行政によるしっかりとしたモニタリングが不可欠だと思っておりますので、まずはモニタリングを徹底し、安易な規制緩和を行うべきではない」と発言。

冨髙委員(冨髙裕子 日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長)は「まずは制度趣旨に沿った現行制度の課題を改善すること、また、適切な運用を進めることが重要だと考えております。その観点から考えますと、使用者側から対象業務拡大の意見がありましたけれども、労働側としましては、対象業務拡大の部分も含めて安易に裁量労働制の拡大を図るべきではない」と発言。

追記:第177回 労働条件分科会(2022年8月30日開催)議事録によると、冨髙委員(冨髙裕子 日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長)は「労働側としては、労働時間法制については労働者の健康確保という原初的な使命を念頭に置いていただきたいということでございます。先ほど使側委員の皆様から様々に御意見が出てまいりましたけれども、裁量労働制を拡大しなければ実際に創造的な仕事ができないのかといったら、そうではなくて、既存の制度の中で、きちんと適切な労働時間の中で効率的な働き方は十分可能であると考えております。それはマネジメントの問題もあるのではないかと我々としては思っているところでございますので、その点についてきちんと考えていただきたいと思いますし、多様な働き方という名の下に都合よく解釈され、労働時間法制が緩和されることはあってはならないと考えております。裁量労働制につきましても、対象業務の拡大等は行うべきではないということを改めて申し上げておきたいと思います」と発言。

第177回 労働政策審議会 労働条件分科会 議事録(厚生労働省サイト)

第179回 労働条件分科会での労働者側委員発言

労働政策審議会(第182回)労働条件分科会が2022年11月8日に開催されたが、その資料2-1「裁量労働制の対象業務について」には9月27日に開催された第179回 労働条件分科会での対象業務に係る委員の主な発言が記載されている。

まず、労働者側委員が「裁量労働制が適用されると、通常の労働時間管理を外れ、みなし労働時間制になり、正確な労働時間の把握がさ れない事案が増えるのではないか。対象業務を拡大するようなことになれば、労働時間が正確に管理されない労 働者の数が増えるのではないかということを大いに懸念。長時間労働を助長し、労働時間法制の原初的な使命で ある労働者の健康確保の観点から問題がある事案を増やしかねないと考えられ、裁量労働制の安易な拡大につい ては反対」と発言している。

また「フレックスタイム制など柔軟な働き方を可能とする制度のもとで、業務遂行方法も含めて工夫して取り組んでいるところもあり、裁量労働制を拡大する必要はないのではないか」とも発言。

第179回 労働条件分科会での使用者側委員発言

使用者側委員からは「以下の業務を裁量労働制の対象にすべきではないか」との発言があったと資料「裁量労働制の対象業務について」には記載されている。

・車両メーカーにおいて、車両開発とITサービスを組み合わせて、車両の使用状況や故障・修繕実績等のデータを一元的に管理する管理システムを開発提案する業務

・システム開発会社において、ITシステム、あるいはハードの製品とITシステムを組み合わせた製品やサービスを、顧客から潜在的ニーズを探りながら、オーダーメイドで提案する業務

・機械メーカーの生産ラインにおける作業改善計画を立案(P)、計画に基づいて改善施策を試行(D)、結果を測定(C)、測定結果を踏まえて改善点を洗い出し、本格実施(A)する業務

・人事部門で働き方改革推進の施策を企画・立案(P)するとともに、経営層や社員に説明の上で施策の実施(D)を行い、経営層や従業員からの意見を踏まえて改善してチェックし(C)、改善を重ねて実行に移す(A)、PDCAを回す業務

・金融機関において、顧客に対し、資金調達方法や合併・買収等に関する考案及び助言をする業務

使用者側委員発言のあった業務のうち精査を必要とする業務に関する団体と企業ヒアリング

2022年11月8日に開催された労働政策審議会(第182回)労働条件分科会には資料2-1「裁量労働制の対象業務について」だけではなく資料2-2「ヒアリング結果の概要」が準備されており、そこには第179回 労働条件分科会(9月27日)において使用者側委員より発言のあった業務のうち精査を必要とする業務について10月に実施した関係団体および企業へのヒアリング結果をまとめたものが記載されてあった。

資料2-2「ヒアリング結果の概要」

Ⅰ.関係団体からのヒアリング概要

・金融機関における、合併、買収等に関する考案及び助言をする業務(いわゆるM&Aアドバイザー業務)も資金調達方法を考案する業務も、従来の労働集約的な業務ではなく、自らの知識・経験を活かした知識集約型の、繁閑に応じて自律的に動くことができる業務であると一般的には考えられる。

・ある程度の期間(場合によっては年単位)が必要な業務であり、その中でチームや個人の役割が決まる。最終的な期限を念頭に、各個人が自身に割り当てられた役割のもと裁量を持って業務を遂行している。

・1つの案件について、2~3名などのチームで行うことが一般的。

・M&Aアドバイザー業務も資金調達方法を考案する業務も、専門部署に所属する場合には、在籍中に他の仕事をすることはないと考えられる。

・勤務時間は、案件の進捗に合わせて対応事項が決まるため、通常の業務と比べ繁閑の差が激しく、案件を担当している間は数か月忙しくなることも想定されるが、案件次第で閑散期もあると認識している。

・現状は、労働時間の対価に賃金を払っていると考えられるが、今後は業務によっては成果に賃金を支払うという流れを加速させていくことも必要と考えられ、労働時間と成果が必ずしも連関するわけではないM&Aアドバイザーのような業務は、そのような業務の1つと考えられる。専門性を有するアドバイザーの経験に基づいた企画立案・遂行などのアウトプットに対して賃金を支払うことがより適する場合もあると考えられる。

・また、資金調達方法を考案する業務も、資金調達のスキームを考案する業務であるため、案件ごとにリスクを把握する等の能力、将来のキャッシュフローに係る分析能力やリスクに応じたスキーム構築等の専門性が必要。

・M&Aアドバイザー業務も資金調達方法を考案する業務も、スキル・専門性や成果に対して賃金を支払うという考え方が検討されるべき業務であると思う。

Ⅱ.企業からのヒアリング概要について

・ M&A アドバイザー業務も資金調達方法を考案する業務も、始業・終業時刻は業務の状況に応じて一定の自由度をもった働き方ができる業務ではある。業務の遂行方法の裁量については、大きな方向性やスケジュールは上司に相談するが、その中で具体的にどのよう

に業務を遂行するかについては裁量を持てる。

・M&A アドバイザー業務は企業価値算定の知識や、法務、会計、税務の知識、各種業界への知見を必要とするところであり、専門性の高い分野である。

・資金調達方法を考案する業務の専門性については資金調達支援業務の種別ごとに異なるが、一般的にはキャッシュフローへの理解、デット・ファイナンスやエクイティ・ファイナンスへの知識、各業界への知見や会計の知識等が必要。

・評価においては成果が重視されており、案件獲得数や提案の内容、収益への寄与等に対する達成状況で評価されている。

・業務には繁閑の差があるが、それほど長時間の時間外労働は発生していない。

・資金調達方法を考案する業務に配属されるために特段必要な資格はないが、配属後、証券アナリストは取得するよう強く推奨している。また、アセット・ファイナンスに関しては宅建等の不動産関係の資格を取得することを推奨している。<労働条件分科会(第182 回) 資料2-2「ヒアリングの概要」より>

裁量労働制対象業務にPDCA業務?

今回の使用者側委員が求める裁量労働制対象業務に(少し具体的な印象もあるが)2015年の改正労働基準法案と2018年の働き方法原案と変わらずPDCA(改正労働基準法概要によると「裁量的にPDCAを回す業務」)と。

この2015年の改正労働基準法案は継続審議に。その改正法案の内容を一部修正し働き方法案が2018年に国会上程。だが、問題(いわゆる「ねつ造データ問題」)が発覚したため裁量労働制の箇所は削除されたという経過がある。

なお、2017年1月22日に投稿した「労働基準法改正案(裁量労働制)が今国会の最重要問題に」した記事が、このブログ(現在ブログタイトルは「働き方関連法ノートだが当時のブログタイトルは「労働相談ノート」)のカテゴリー「裁量労働制」の1番目の記事になり、2022年11月9日に投稿した「裁量労働制対象業務に関する労働政策審議会委員発言」が43番目の記事になる。

労働基準法改正案(裁量労働制)が今国会の最重要問題に - 働き方改革関連法ノート

<2015年の改正労働基準法案の概要>

追記:第183回 労働政策審議会 労働条件分科会

第183回 労働政策審議会 労働条件分科会が2022年11月29日に開催されたが、議題は(1)「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件案要綱」について(諮問)、(2)労働時間制度について、(3)その他。

毎日新聞(デジタル版)は「厚生労働省で、裁量労働制の対象拡大に向けた議論が大詰めを迎えている。29日に開かれた厚労相の諮問機関、労働政策審議会の分科会では、経団連が対象の拡大を求める一方、長時間労働につながりかねないと連合は反発している。2018年に成立した働き方改革関連法では、厚労省側のミスで裁量労働制の拡大が法案から削除された経緯がある。厚労省は年内にも結論を出したい考えだ」(毎日新聞デジタル版『裁量労働制、「対象拡大」議論が大詰め 連合は反発、経団連は悲願」2022年11月29日配信)と報じた。

また、毎日新聞(デジタル版)は「企画型(裁量労働制)を拡大するには法改正が必要となるが、専門型(裁量労働制)ならば省令改正で対応できるという。こうした点も念頭に、厚労省幹部は『与野党の議論が紛糾する国会会期中は避け、来年の通常国会が始まる前の年内には一定の結論を出したい』とする」(毎日新聞デジタル版『裁量労働制、「対象拡大」議論が大詰め 連合は反発、経団連は悲願」2022年11月29日配信)とも報じている。

友弘克幸弁護士は、ご自身のツイッターアカウントで「議論が紛糾しそうなテーマなのであれば、よけいに国会で議論しなければならないのに。許しがたい」とツイート。

なお、厚生労働省サイトによると、専門型最慮労働制は「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度」とされている。

また、この専門型裁量労働制度に対して「企画業務型裁量労働制とは、それぞれに労働基準法で認められる、 『事業場』の『業務』に『労働者』を 就かせたときに、 その事業場に設置された労使委員会で決議した時間を労働したものとみなすことができる 制度」と規定されている。

裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ労使で決めた時間を労働時間とみなす制度。労働者の裁量で働く時間を管理できる。弁護士や証券アナリストなど19業種を明示した「専門型」と、事業の内容を例示した「企画型」の2種類がある。厚労省の21年度調査によると、導入する企業の割合は専門型2・0%、企画型は0・4%にとどまる。

29日の分科会では、経済界選出の委員が「労働時間と成果が必ずしも比例しない業務に適した仕組み。能力発揮の有力なツールになる」と拡大を求めた。しかし、労働団体側の委員は「適用された労働者は長時間労働の割合が高く、健康確保の観点から問題がある」と反論する。

経団連は企画型の対象拡大を重視する。具体的には、システム開発会社でのITシステムなどの開発提案や、人事部門での働き方改革の企画や改善、金融機関での企業の合併・買収方法などの顧客への助言などの業務だ。

もともと企画型の対象拡大は、18年成立の働き方改革関連法で一部の営業職で実現するはずだった。ところが、法案の根拠となった厚労省の調査データに多数のミスが見つかり、法案から削除された。かねて裁量労働制の拡大を求めてきた経団連にとっては悲願ともいえる。

企画型を拡大するには法改正が必要となるが、専門型ならば省令改正で対応できるという。こうした点も念頭に、厚労省幹部は「与野党の議論が紛糾する国会会期中は避け、来年の通常国会が始まる前の年内には一定の結論を出したい」とする。(奥山はるな、石田奈津子)<毎日新聞デジタル版『裁量労働制、「対象拡大」議論が大詰め 連合は反発、経団連は悲願」>

*経団連などが裁量労働制(企画型)の適用を求める五つの業務例<毎日新聞デジタル版『裁量労働制、「対象拡大」議論が大詰め 連合は反発、経団連は悲願」>

追記:第184回 労働政策審議会 労働条件分科会

第184回 労働政策審議会 労働条件分科会が2022年12月6日に開催されたが、議題は(1)労働時間制度について、(2)解雇無効時の金銭救済制度について。

資料1(労働時間制度に係るこれまでの労使の主な御意見)の1ページには最慮労働制対象業務拡大に関する論点と労働側意見と使用側意見が記載されている。

裁量労働制について

(1)対象業務

検討の論点

まずは現行制度の下で制度の趣旨に沿った対応が可能か否かを検証の上、可能であれば、企画型や専門型の現行の対象業務の明確化等による対応を検討し、対象業務の範囲については、経済社会の変化や、それに伴う働き方に対する労使のニーズの変化等も踏まえて、その必要に応じて検討することが適当ではないか。

労働者側委員からの御発言

・裁量労働制が適用されると、通常の労働時間管理を外れ、みなし労働時間制になり、正確な労働時間の把握がされない事案が増えるのではないか。仮に対象業務を拡大するようなことになれば、労働時間が正確に管理されない労働者の数が増えることを大いに懸念。長時間労働を助長し、労働時間法制の原初的な使命である労働者の健康確保の観点から問題がある事案を増やしかねないため、裁量労働制の安易な拡大については反対。

・フレックスタイム制でも業務の遂行方法も含めて工夫して取り組んでいるところもあり、裁量労働制を適用する必要はないのではないか。

・現状、様々な不適切な運用が見られるため、まずはここをしっかりと改善すべきではないか。裁量労働制の本旨を逸脱したような不適切な運用改善を徹底し、実効性を高めていくことが先決であり、安易な拡大は反対。

・「労働時間と成果が比例しない」ことは対象業務拡大の理由として適切ではないのではないか。

使用者側委員からの御発言

・昨今、課題解決型・提案型のビジネスなど、必ずしも時間と成果が比例しない職務が増えてきた。真に時間にとらわれない働き方を可能とする裁量労働制が広く活用されることを期待している。一方、少ないながらも裁量労働制の適用に不満を持つ方がいることも事実であり、適正な運用を図りつつ、対象業務の拡大を検討する必要があるのではないか。

○フレックスタイム制では報酬が成果ではなく労働時間の実績に応じて支払われる一方で、裁量労働制は成果を重視した制度で成果主義

的な処遇と親和的な仕組みであるため、裁量労働制の対象業務の拡大とフレックスタイム制の活用は切り離して議論する必要があるの

ではないか。

・平成29年に本分科会で示された働き方改革関連法案要綱において企画型の対象業務へ追加することとされていた「課題解決型開発提案業務」と「裁量的にPDCAを回す業務」の必要性はむしろ高まっており、裁量労働制の対象にすべきではないか。

・「金融機関において、顧客に対し、資金調達方法や合併・買収等に関する考案及び助言をする業務」は、専門性が極めて高く、労働時間と成果が比例しない性質のものであることから、まさに裁量労働制の対象にふさわしいのではないか。また、当該業務については、顧客等との調整を主に行うフロント部署が拾ったニーズに対して専門性を発揮して提案内容を考案する業務であり、顧客都合により裁量が持てないということはない。また、チームで仕事をすることがあるものの、各担当者が上司の具体的な指示の下に業務遂行するものではなく、それぞれの専門性を発揮して個別に担当業務に当たっている。

資料1「労働時間制度に係るこれまでの労使の主な御意見」(PDFファイル)

<関連記事>