テレワークで長時間の残業を強いられて精神疾患を発症

弁護士ドットコムニュース『テレワークで労災認定「極めて異例」(以下略)』(2024年4月3日配信)との記事によると、横浜市の外資系補聴器メーカーで働く50代の女性社員がテレワークで長時間の時間外労働を強いられて精神疾患を発症したと、女性社員の代理人が東京都内で記者会見し、その詳細を明らかにしています。

その記事には「2019年入社の女性は、経理や人事などを担当。コロナ下の2020年頃からテレワークで働き始めた。2021年後半から退職者や新規入社が相次いだほか、新しい精算システムの導入作業などで残業が増え、2022年3月に適応障害を発症し、現在まで休職中」「発症前2カ月間の時間外労働(残業)は月100時間を超えており、労基署が労災認定」と書かれています。

また「女性は事業場外みなし労働時間制の適用を受けながら、8時半から17時半まで8時間の所定労働時間(1時間は休憩)として、主に自宅で働いていた」「2021年7月に入社した上司から、チャットやメールを通じて細かく指示があり、自身の業務と並行して上司とのやりとりに労力を割くことになったという」「所定労働時間内だけでなく、残業時間の間にもかなりの数の指示があり、たとえば金曜の深夜に『月曜までに』というタスク指示があり、休日の業務を余儀なくされるようなこともあったという」「PCのログやメール、チャットでのやりとりから労働時間が算出された。遅いときには深夜0時直前のチャットも記録され、具体的な指示内容が残っていた」「女性は会社に何度も自身の働き方を相談したが、改善されなかった」と、その記事に書かれています。

厚生労働省のテレワークガイドライン

厚生労働省のテレワークガイドライン(正式名称:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン)には「テレワークにおいて長時間労働が生じる要因として、時間外等に業務に関する指示や報告がメール等によって行われることが挙げられる。このため、役職者、上司、同僚、部下等から時間外等にメールを送付することの自粛を命ずること等が有効である。メールのみならず電話等での方法によるものも含め、時間外等における業務の指示や報告の在り方について、業務上の必要性、指示や報告が行われた場合の労働者の対 応の要否等について、各事業場の実情に応じ、使用者がルールを設けることも考えられる」と記載されています。

「役職者、上司、同僚、部下等から時間外等にメールを送付することの自粛を命ずること等が有効」と厚生労働省のテレワークガイドラインに書かれていたとしても、労働基準法などの法令に禁止規定として書かれていない限りは、テレワークでの長時間労働の防止とはならないことが横浜市の外資系補聴器メーカーの事例で明確にされました。

長時間労働による健康障害の発生防止のためには「つながらない権利」の法制化が、日本でも必要だということを横浜市の外資系補聴器メーカーの事例は示していると思います。

2020年12月25日、厚生労働省が公表した「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」には「フランスでは、労使交渉において、いわゆる『つながらない権利』を労働者が行使する方法を交渉することとする立法が2016年になされ、『つながらない権利』を定める協定の締結が進んでいる」「テレワークは働く時間や場所を有効に活用でき、育児等がしやすい利点がある反面、生活と仕事の時間の区別が難しいという特性がある。このため、労働者が『この時間はつながらない』と希望し、企業もそのような希望を尊重しつつ、時間外・休日・深夜の業務連絡の在り方について労使で話し合い、使用者はメールを送付する時間等について一定のルールを設けることも有効である」と記載されています。

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」での意見

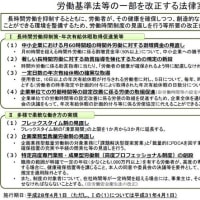

「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労働省(労働基準局)有識者会議になります。労働基準関係法制研究会の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討」とされています。

議題は毎回「労働基準関係法制」とありますが、2024年1月23日に開催された第1回研究会ではメンバー(構成員)全員が意見を述べ、2月21日に介された第2回研究会では「労働時間制度について」議論されました。また、2月28日に開催されたされた第3回研究会では「労働基準法における『事業』及び『労働者』について」、3月18日に開催された第4回研究会は「労使コミュニケーションについて」議論された。

第5研究会は3月26日に開催され、これまで議論された「労働時間制度について」「労働基準法における『事業』及び『労働者』について」「労使コミュニケーションについて」の論点を整理しながら、さらに掘り下げて議論を一巡。次回(第6回研究会)は、第5回研究会でのメンバー(構成員)意見を踏まえて再整理し、次々回(第7回研究会)からは労使ヒアリングを実施予定。

なお、第5回資料3「これまでの論点とご意見」には「諸外国におけるつながらない権利については、義務化するのではなく、労使で話し合いをするという制度設計がなされている。労契法上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と記載されていました。

つまり、つながらない権利については労働基準法ではなく労働契約法(労契法)の中でデフォルトルール(標準ルールまたは原則的なルール)として規定するようにという提言だと思います。

資料「これまでの論点とご意見」(PDF)

<関連記事>

追記:「つながらない権利」法制化をもう期待してはいけない

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。

しかし、今日(2024年4月23日)開催の厚生労働省「労働基準関係法制研究会」第6回研究会の資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」には「つながらない権利」といった言葉は完全に消えていました。これは「つながらない権利」法制化を日本の厚生労働省に「もう期待してはいけない」ということなのでしょう。

労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理(PDF)

佐藤大輝氏は『マネー現代』(2024年4月23日)の記事の中で「制度改革が不要とは思わない上で、取り急ぎの対策としては老若男女問わず、働く人すべてが「自他のつながらない権利」を尊重していく。この意識改革を地道にやっていくのが現実解になるのではないか」と述べていますが、法制化されていないとしても、まさに自他の「つながらない権利」を尊重していくしかないでしょう。

怒りとストレスで携帯電話を投げつける会社員続出…「つながらない権利」を軽視してきた会社を待つ「ヤバい末路」(マネー現代)

弁護士ドットコムニュース『テレワークで労災認定「極めて異例」(以下略)』(2024年4月3日配信)との記事によると、横浜市の外資系補聴器メーカーで働く50代の女性社員がテレワークで長時間の時間外労働を強いられて精神疾患を発症したと、女性社員の代理人が東京都内で記者会見し、その詳細を明らかにしています。

その記事には「2019年入社の女性は、経理や人事などを担当。コロナ下の2020年頃からテレワークで働き始めた。2021年後半から退職者や新規入社が相次いだほか、新しい精算システムの導入作業などで残業が増え、2022年3月に適応障害を発症し、現在まで休職中」「発症前2カ月間の時間外労働(残業)は月100時間を超えており、労基署が労災認定」と書かれています。

また「女性は事業場外みなし労働時間制の適用を受けながら、8時半から17時半まで8時間の所定労働時間(1時間は休憩)として、主に自宅で働いていた」「2021年7月に入社した上司から、チャットやメールを通じて細かく指示があり、自身の業務と並行して上司とのやりとりに労力を割くことになったという」「所定労働時間内だけでなく、残業時間の間にもかなりの数の指示があり、たとえば金曜の深夜に『月曜までに』というタスク指示があり、休日の業務を余儀なくされるようなこともあったという」「PCのログやメール、チャットでのやりとりから労働時間が算出された。遅いときには深夜0時直前のチャットも記録され、具体的な指示内容が残っていた」「女性は会社に何度も自身の働き方を相談したが、改善されなかった」と、その記事に書かれています。

厚生労働省のテレワークガイドライン

厚生労働省のテレワークガイドライン(正式名称:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン)には「テレワークにおいて長時間労働が生じる要因として、時間外等に業務に関する指示や報告がメール等によって行われることが挙げられる。このため、役職者、上司、同僚、部下等から時間外等にメールを送付することの自粛を命ずること等が有効である。メールのみならず電話等での方法によるものも含め、時間外等における業務の指示や報告の在り方について、業務上の必要性、指示や報告が行われた場合の労働者の対 応の要否等について、各事業場の実情に応じ、使用者がルールを設けることも考えられる」と記載されています。

「役職者、上司、同僚、部下等から時間外等にメールを送付することの自粛を命ずること等が有効」と厚生労働省のテレワークガイドラインに書かれていたとしても、労働基準法などの法令に禁止規定として書かれていない限りは、テレワークでの長時間労働の防止とはならないことが横浜市の外資系補聴器メーカーの事例で明確にされました。

長時間労働による健康障害の発生防止のためには「つながらない権利」の法制化が、日本でも必要だということを横浜市の外資系補聴器メーカーの事例は示していると思います。

2020年12月25日、厚生労働省が公表した「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」には「フランスでは、労使交渉において、いわゆる『つながらない権利』を労働者が行使する方法を交渉することとする立法が2016年になされ、『つながらない権利』を定める協定の締結が進んでいる」「テレワークは働く時間や場所を有効に活用でき、育児等がしやすい利点がある反面、生活と仕事の時間の区別が難しいという特性がある。このため、労働者が『この時間はつながらない』と希望し、企業もそのような希望を尊重しつつ、時間外・休日・深夜の業務連絡の在り方について労使で話し合い、使用者はメールを送付する時間等について一定のルールを設けることも有効である」と記載されています。

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」での意見

「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労働省(労働基準局)有識者会議になります。労働基準関係法制研究会の検討事項は「『新しい時代の働き方に関する研究会』報告書を踏まえた、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理」と「働き方改革関連法の施行状況を踏まえた、労働基準法等の検討」とされています。

議題は毎回「労働基準関係法制」とありますが、2024年1月23日に開催された第1回研究会ではメンバー(構成員)全員が意見を述べ、2月21日に介された第2回研究会では「労働時間制度について」議論されました。また、2月28日に開催されたされた第3回研究会では「労働基準法における『事業』及び『労働者』について」、3月18日に開催された第4回研究会は「労使コミュニケーションについて」議論された。

第5研究会は3月26日に開催され、これまで議論された「労働時間制度について」「労働基準法における『事業』及び『労働者』について」「労使コミュニケーションについて」の論点を整理しながら、さらに掘り下げて議論を一巡。次回(第6回研究会)は、第5回研究会でのメンバー(構成員)意見を踏まえて再整理し、次々回(第7回研究会)からは労使ヒアリングを実施予定。

なお、第5回資料3「これまでの論点とご意見」には「諸外国におけるつながらない権利については、義務化するのではなく、労使で話し合いをするという制度設計がなされている。労契法上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と記載されていました。

つまり、つながらない権利については労働基準法ではなく労働契約法(労契法)の中でデフォルトルール(標準ルールまたは原則的なルール)として規定するようにという提言だと思います。

資料「これまでの論点とご意見」(PDF)

<関連記事>

追記:「つながらない権利」法制化をもう期待してはいけない

厚生労働省「労働基準関係法制研究会」の第5回研究会は先月(2024年3月)26日に開催されましたが、その資料「これまでの論点とご意見について」には「つながらない権利」(Right to Disconnect)は「労契法(労働契約法)上でデフォルトルールを定める方法もあり、労働基準法と労働契約法の接続の問題で議論されるべき」と、第2回研究会でのメンバー(構成員)意見として記載されています。

しかし、今日(2024年4月23日)開催の厚生労働省「労働基準関係法制研究会」第6回研究会の資料「労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理」には「つながらない権利」といった言葉は完全に消えていました。これは「つながらない権利」法制化を日本の厚生労働省に「もう期待してはいけない」ということなのでしょう。

労働基準関係法制研究会 これまでの議論の整理(PDF)

佐藤大輝氏は『マネー現代』(2024年4月23日)の記事の中で「制度改革が不要とは思わない上で、取り急ぎの対策としては老若男女問わず、働く人すべてが「自他のつながらない権利」を尊重していく。この意識改革を地道にやっていくのが現実解になるのではないか」と述べていますが、法制化されていないとしても、まさに自他の「つながらない権利」を尊重していくしかないでしょう。

怒りとストレスで携帯電話を投げつける会社員続出…「つながらない権利」を軽視してきた会社を待つ「ヤバい末路」(マネー現代)